調査研究通信

令和5年度(2023)年度 栃木県教育研究発表大会 ICTを活用した授業づくり部会・教育講話Ⅰ 報告

令和5(2023)年度 栃木県教育研究発表大会が令和6(2024)年1月26日(金)・27日(土)に、オンラインで開催されました。

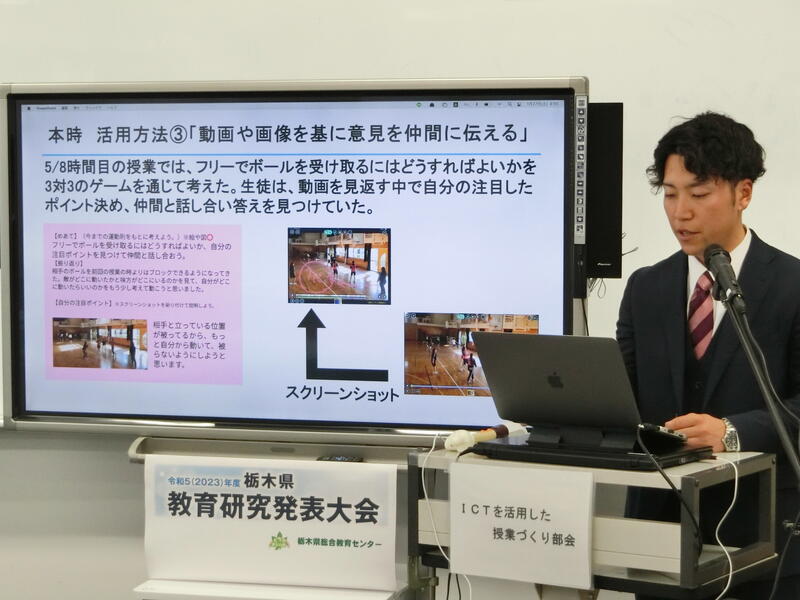

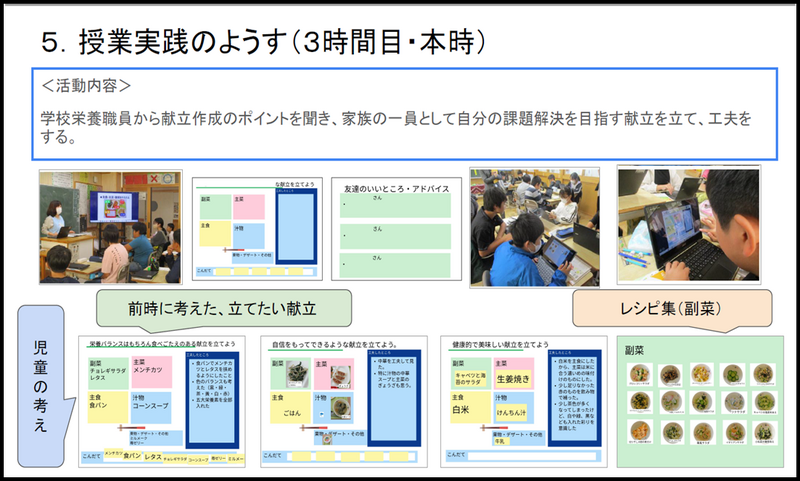

ICTを活用した授業づくり部会では、「資質・能力の育成を図る授業改善の推進」をテーマとして、初めに、今年度の調査研究の概要について、当センター研究調査部 武井玲子副主幹が説明を行いました。その後、今年度の研究協力員の中から、佐野市立あそ野学園義務教育学校の門澤裕美先生の小学校家庭科の実践、日光市立今市中学校の大山良皓先生の保健体育科の実践について御発表いただきました。最後に、玉川大学大学院教育学研究科の久保田善彦教授より、お二人の実践のよさやICTを効果的に活用した授業づくりについて指導・助言をいただきました。

つづく第2部の「教育講話Ⅰ」では、久保田善彦教授から「GIGAスクール時代の授業改善」

「たくさん刺激を受けました」「端末をツールとして活用する上でも、授業者の意欲が問われると分かった」など、多くの「熱い」感想が寄せられています。学んだことを基に、本県の教科指導が充実するよう調査研究のまとめに励んでいきます。

令和5(2023)年度 栃木県教育研究発表大会 教科における探究部会(高)・教育講話Ⅱ 報告

令和5(2023)年度 栃木県教育研究発表大会が令和6(2024)年1月26日(金)・27日(土)に、オンラインで開催されました。

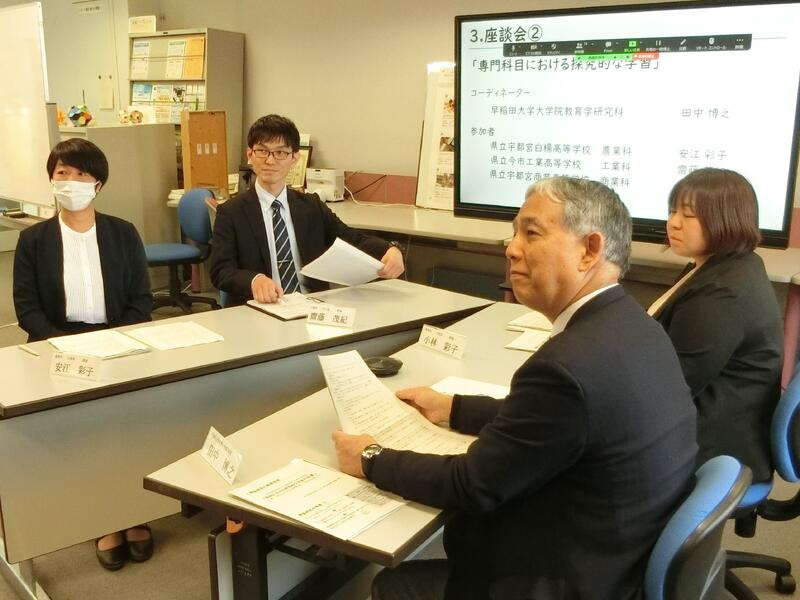

教科における探究部会(高)は、「教科における探究的な学習の充実を目指した取組」をテーマとして行われました。初めに、当センター研究調査部 齊藤真史副主幹が、先日公開した『教科における探究的な学習の充実~新しい時代に求められる資質・能力の育成を目指して~ 理論編』の資料を基に、今年度の調査研究について説明しました。その後、早稲田大学大学院教育学研究科 田中博之教授をコーディネーターにお迎えして、座談会を行いました。前半は「地理歴史科、理科(物理・化学)、保健体育科」、後半は「農業科、工業科、商業科」における探究的な学習の実践報告、そこから得た成果と課題について意見交換を行いました。チャットを通して、参加者の皆さまからも多数の質問やコメントが届き、教科における探究的な学びについて考える有意義な部会となりました。

つづく「教育講話Ⅱ」では、田中博之教授から「探究授業の創り方」と題して御講話いただきました。探究的な学習の理論、写真や動画とともに多くの授業実践例、ルーブリックを活用した評価等について丁寧に御説明いただき、授業実践に活用できる多くのヒントを得ることができました。今回の発表大会で、本部会が最も視聴申込数が多かったことからも、その注目度の高さは明らかでした。学んだことを基に、これからも調査研究が充実するよう議論を深めていきたいと思います。

令和5(2023)年度 教科指導充実に関する調査研究(高) 『理論編』公開

今年度の教科指導充実に関する調査研究(高)の資料、『教科における探究的な学習の充実~新しい時代に求められる資質・能力の育成を目指して~ 理論編』を、栃木県総合教育センターWebサイトに公開しました。

「『総合的な探究の時間』と『教科における探究』の違いとは?」「教科における探究的な学習のデザインとは?」「探究的な学習を充実させるポイント」など、各教科・科目等で探究的な学習を進める際に参考となる情報が、具体例とともに掲載されています。ぜひ、ご覧ください。

なお、『理論編』につづき、各教科の協力委員の先生方の授業実践をまとめた『実践編』を現在作成しています。今年度末に公開予定ですので、もうしばらくお待ちください。

資料のダウンロードは下記から可能です。

https://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/kyokasido_r05_koko/index.html

令和5(2023)年度 教科指導充実に関する調査研究(高)『授業実践』 農業科・商業科

研究協力委員の先生方の勤務校にて行われた「教科における探究的な学習」の授業実践を紹介します。今回は農業科、商業科の実践報告です。

「農業科」

「農業と環境」について学ぶ単元の学習過程において、「自然環境と調和した農業とは何か」という課題を設定し、探究的な学習を進めました。生徒たちは、1学期に授業で実践したトウモロコシとジャガイモの栽培における栽培管理と、使用した農業資材について振り返りました、その後、課題解決のための情報収集を重ね、環境に配慮した農業に取り組むための具体的な方法について考え、その内容を発表しました。生徒たちは、このような提案の過程を通じて、持続可能な農業の在り方について理解を深めることができました。

「商業科」

財務会計Ⅰの「財務諸表分析」について学ぶ単元の学習過程において、データを収集し、企業の「安全性・収益性・成長性分析」や、「同業他社比較」「経済動向を含めた独自の経営戦略」などについて、グループで「企業の実態分析」を行い、その結果に関する実践的なプレゼンテーションを作成して発表しました。授業の最後には、ルーブリックを確認しながら、各グループの発表内容について振り返り、改善すべき点等について明らかにして、次の学びに活かそうとする姿が見られました。

上記のどちらの授業においても、生徒が課題を「自分事」として捉え、教科書で学んだことや調べたデータを基に、仲間と共に議論したり協力したりしながら、新たなものを創造しようと課題に前向きに取り組んでいる姿が見られました。

今年度の「教科指導充実に関する調査研究」における授業実践は以上となります。

研究協力委員の先生方、当該高等学校の校長先生及び職員の皆様、ご協力ありがとうございました。

現在、「教科における探究的な学習に関する調査研究」は資料等をまとめる段階に入っています。

近々皆様にその成果を紹介する予定です。ぜひ御活用ください。

なお、このことに関しては、令和6年1月26日(金)・27日(土)に行われる「栃木県教育研究発表大会」の「教科における探究部会(高)」においても取り上げます。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

詳細は当センターのホームページを参照していただき、専用ページよりお申し込みください。

令和5(2023)年度 教科指導充実に関する調査研究(高)『授業実践』地歴・理科(化学)・保健体育

研究協力委員の先生方の勤務校にて行われた「教科における探究的な学習」の授業実践を紹介します。今回は、地歴歴史科、理科、保健体育科の実践報告です。

「地理歴史科(歴史総合)」

歴史総合の「第一次世界大戦と大衆文化」について学ぶ単元の学習過程において、「第一次世界大戦の前後で、世界各国の政治や社会がどのように変化したか」について学びを深める活動を行いました。生徒たちは、当時の各国の新聞記者の視点から、変化に対して肯定的・否定的な立場に分かれて記事を作成し、異なる立場の生徒たちに記事の内容を伝えました。教科書に掲載されていない資料等も活用し、独自の考察なども記事に盛り込むなど、主体的に学んでいる様子が見られました。

「理科(化学)」

化学の「溶液と平衡」について学ぶ単元の学習過程において、「凝固点降下は何に依存するのか」という課題に取り組みました。最初に、仮説を設定し、それを検証する計画を立てて実験を行いました。入手したデータはタブレットを使ってグラフ化し、班員とともに対話しながら結果を分析しました。想定したものと違う結果となった班は、生徒自らが更に計画を修正したり実験を行ったりするなど、意欲的に取り組んでいました。

「保健体育科(体育)」

体育の「長距離走」について学ぶ単元の学習過程において、「なぜ、あなたは走るのか」をテーマとして探究しました。走ることで得られる「副次的効果」について仮説を立て、グループで検証・分析を行い、長距離走を継続して楽しむための目的を提案しました。仮説を検証するために、走り方や条件を工夫しながら持久走に取り組み、科学的根拠となるデータを集め、そこから得られた結論をまとめました。今回の発表では質疑応答が活発に行われ、発表者も聞いている生徒も「なぜ、走るのか」という問いについて思考を深めていました。

どの授業でも、「問い」に対して、思考力・判断力・表現力を発揮し、グループの仲間と協力しながら情報を収集・分析し、結論を導こうとする生徒の姿が見られました。また、調べたことや考えたことから、さらに「なぜ?」と問いを深め、質問をしたり議論したりする生徒も多く、探究的な学習が実現された授業となっていました。

学びに取り組む生徒の真剣な表情や、対話を重ね、協働する中で生まれる笑顔があふれる教室で、授業を担当している先生方が輝いて見えました。