調査研究通信

プログラミング教育先進自治体(相模原市)視察

研究調査部の情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の参考とするため、プログラミング教育に先進的に取り組んでいる相模原市を視察しました。相模原市立共和小学校と相模原市教育センターを、11月28日(木)に訪問しました。

〔午前〕

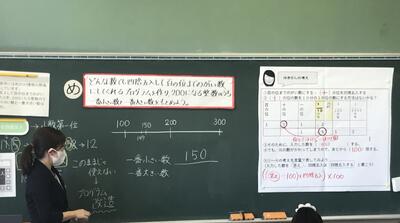

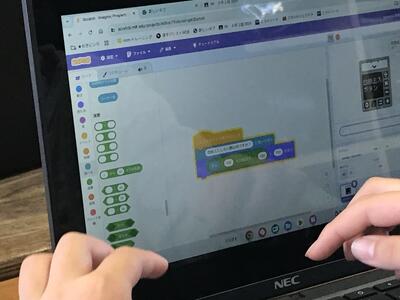

共和小学校では、4年生の算数の授業を見学させていただきました。四捨五入して百の位までの概数にしたとき200になる整数のうち、一番小さい数と一番大きい数をプログラムを作って求めていく授業でした。子どもたちは自分たちのタブレットを使って、友達と何度も繰り返しながら取り組んでいました。

〔午後〕

相模原市教育センターを訪問し、情報交換を行いました。相模原市では、すべての学校でプログラミング教育を計画して実施していますが、そのベースとなっているのが「相模原プログラミングプラン2020」(令和2年3月相模原市教育委員会教育センター)です。相模原市の課題は、「すべての学校でプログラミング教育を行えているからこそ、形式的な『プラン教育』にならないようにすること」とのことでした。そのために、より一層の教科のねらいの達成を考えていくことを大切にしているようでした。

〔感想〕

本県の場合は、相模原市と比べるとこのようなモデルプランはまだありませんので、まずはしっかりと「プログラミング教育」に取り組むことができるようなモデルプランなどの提示や周知が必要だと感じました。大変参考となる視察となりました。相模原市の先生方、大変お世話になりました。

令和6(2024)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 『授業実践』外国語科(英語)・数学科・芸術科(音楽)・国語科

研究協力委員の先生方による「教科における探究的な学習」の授業実践を取材させていただきました。今回は、外国語科(英語)、数学科、芸術科(音楽)、国語科の授業の様子について報告します。

「外国語科 英語(「英語コミュニケーションⅠ」)」

自然活動家に関する英文を読んで、「自然保護活動を提案、発表する」ということをテーマにした探究的な学習を行いました。本時は、グループごとに作成した自然保護活動の提案書を校正する活動でした。他グループに提案書を読んでもらい、Q&Aセッションを通して、自グループの提案書に不足している情報や修正点をみつけ、グループで話し合って改善をしました。読み手の視点を得ることで、生徒たちは提案する自然保護活動を的確に伝えるための語彙を選定したり、必要性を訴える表現や文章構成を考え直したりするなど、試行錯誤を繰り返す探究的に学ぶ姿が見られました。

「数学科(「数学C」)」

単元「ベクトルと平面図形」において、探究的な学習に取り組みました。前時までに、三角形の内部や外部にある点の位置を説明しあう活動を、これまでの学習内容と関連付けて行いました。本時では、三角形の重心や内心、外心の位置をベクトルで表す方法を見いだす活動を協働的に行いました。授業中はもちろんのこと、授業後の休み時間になっても熱心に議論が継続したり、粘り強く考え続けていたりする生徒が多数見られるなど、充実した授業実践となりました。

「芸術科 音楽(「音楽Ⅰ」)」

題材「学校CMソングをつくろう」において、創作分野での探究的な学習を行いました。本時は、自分で作成した学校CMソングを既存のCMソングと比較したり、映像に合わせて学校CMソングを流し、生徒同士で相互評価を行ったりして、自分の作品を客観的に分析し、改善点やその方法を考えるという学習活動でした。生徒たちは、事前に示されたルーブリックやガイダンスプリントを見直したり、活発に意見を交換したりして、学び深め、主体的、協働的に学校CMソングの完成を目指していました。

「国語科(「文学精読」)」

夏目漱石著の「こころ」を読んで、「文学作品の価値を問い直す」をテーマとした探究的な学習を行いました。本時は、「こころ」が名作だと考える生徒と、名作ではないと考える生徒によるパネルディスカッションを行い、考えを深め合う活動を行いました。パネリスト以外の生徒たちは、異なる意見を尊重しつつ、オンラインディスカッションツールを活用してリアルタイムで意見を共有するなど、建設的な議論が展開され、意欲的に授業に取り組んでいました。

今年度の「教科指導充実に関する調査研究」における授業実践は以上となります。研究協力委員の先生方、当該高等学校の校長先生及び職員の皆様、ご協力ありがとうございました。

なお、このことに関しては、令和7年1月24日(金)・25日(土)に行われる「栃木県教育研究発表大会」の「教科における探究部会(高)」においても取り上げます。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

詳細は当センターのWebサイトを参照していただき、専用ページよりお申し込みください。

令和6(2024)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 『授業実践』理科(生物)・情報科・家庭科

研究協力委員の先生方による「教科における探究的な学習」の授業実践を取材させていただきました。

今回は、理科(生物)、情報科、家庭科の授業の様子について報告します。

「理科(「生物」)」

「細胞と分子」について学ぶ単元において探究学習を行いました。1時間目となる本時は、探究学習における自分の目標をルーブリックで確認した後、グループで酵素の反応速度を調べるための実験計画を考えました。試料や基質の濃度を検討する場面で、生徒たちは予備実験をしながら活発な議論をして、既習事項と関連付けて実験計画を立案していました。

「情報科(「情報Ⅰ」)」

「情報デザイン」について学ぶ単元において探究学習を行いました。6時間目となる本時は、作成した足利観光ピクトグラムを、生徒間で相互に検証する学習活動を行いました。生徒たちは、これまでに学んだ情報デザインやピクトグラムの知識を生かしながら、各自が作成したピクトグラムの相互評価を活発に行い、作品を改良していくための視点を得ていました。この活動が、これから学ぶ様々な情報デザインに主体的に関わっていくきっかけとなることが感じられる授業実践でした。

「家庭科(「家庭総合」)」

「衣生活のマネジメント」について学ぶ単元において探究学習を行いました。単元のまとめとなる本時は、先生をモデルにし、季節に合わせた衣服をコーディネートするという内容でした。生徒たちは、デザインだけではなく、前時までに学習した、「繊維の特徴」や「安全性」などを関連付けて最適な衣服の組み合わせ等について探究的に学んでいました。また、授業で使用する資料の共有や提出にはロイロノートを使用するなど、ICT機器を有効に活用していました。

どの実践も、生徒同士が活発に議論をして思考を深め、協働しながら学びを進めていました。授業中、生徒から「分かった」や「おもしろい」といった声が聞こえてくるなど、充実した授業実践となっていました。

校内研修おじゃまします!(R6調査研究〈小・中〉) 取材記録④

○小山市立萱橋小学校 9月18日(水)

校内研修として、県の学力向上コーディネーターを交え、算数科(5年生)の授業公開及び授業研究会が行われました。授業研究会と指導助言の後には、研修を通した学びを書き込む時間が確保されており、参加した先生方が自らの学びを振り返ることができていたと思います。

拡大指導案と付箋を用意し、授業のよさや課題などについて、意見を交流していました。

学力向上コーディネーターによる指導助言では、「授業改善に向けた三つの視点」についての説明があり、それぞれが自らの授業を振り返る機会となりました。

校内研修おじゃまします!(R6調査研究〈小・中〉) 取材記録③

○宇都宮市立御幸が原小学校 9月18日(水)

校内研修として、外部講師(宇大准教授)を交え、体育科(6年生)の授業公開及び授業研究会が行われました。校内研修の事前準備が丁寧に計画された中で、全ての参加者が授業で見られた子どもの姿を中心に意見や質問等の発言をしており、熱心に協議をしている様子が印象的でした。

授業研究会はラウンド・スタディ形式で行われました。Round1では、班ごとに「授業で見られたよさと課題」について自由に発言しながら、模造紙にまとめていました。Round2では、各班のホスト(説明者)を残して席替えを行い、班のメンバーを入れ替えて協議をしました。Round3では、元の班に戻り、改めて授業の成果と課題について、全体で深めていました。

最後に、外部講師からの指導助言がありました。授業記録動画を活用して授業場面を皆で共有しながら、子どもの学びの姿や事実を基に、考えられることなどについて省察を重ねていました。

校内研修おじゃまします!(R6調査研究〈小・中〉) 取材記録②

○佐野市立吉水小学校 9月11日(水)

校内研修として、市の学校教育指導員を交え、国語(1年生、4年生)、算数(5年生)の授業公開及び授業研究会が行われました。授業研究会での協議や、学校教育指導員からの講話などを通して、それぞれの先生方が、授業改善のポイントについて具体的に考えることにつながる研修となりました。

先生方は、自分の所属する学年ブロックの授業を参観しました。放課後の授業研究会では、授業を参観したブロックごとに集まり、付箋を活用しながら、学校課題に即した「授業参観の視点」に沿って授業を振り返りました。

最後に、全職員が集まり、各ブロックの授業研究会で話題になったことなどについて共有をした後、学校教育指導員から、授業の全体講評と、調査問題結果を踏まえた授業改善について講話がありました。

校内研修おじゃまします!(R6調査研究〈小・中〉) 取材記録①

研究協力校を当センター指導主事が訪問し、校内研修を見学・取材する取組が始まりました。6月から8月までに取材した四つの学校では、和やかな雰囲気の中で、先生方が和気あいあいと意見を交換しながら、熱心に研修に取り組んでいる様子が印象的でした。

今後も、取材した学校の校内研修の様子などを、本通信を通じてお伝えしていく予定です。お楽しみに。

○芳賀町立芳賀南小学校 6月14日(金)

外部講師と授業者による授業後の振り返り

参観者による授業研究会での意見交流

○宇都宮市立御幸が原小学校 7月8日(月)

市教委の事業を活用した外部講師による講話及び協議

○日光市立湯西川小中学校 7月23日(火)

教職員によるショートエクササイズでスタート

「授業動画を用いたリフレクション」について共通理解

○那須烏山市立南那須中学校 8月1日(木)

学力向上コーディネーターによる「S-P表の分析方法」について聴講

グループワークによるS-P表を用いた調査結果の分析

令和6(2024)年度 小・中学校における教員の資質・能力の向上に関する調査研究(小・中)学習会

今年度、小・中学校を対象に取り組んでいる調査研究のテーマは、「教員の資質・能力を向上させる校内研修の充実」です。個人及び組織としての指導力の向上を図る上で、校内研修は重要な機会であり、特に所属する組織が自律的に行う研修が果たす役割は大きいと思われます。そこで、校内研修の在り方について調査研究を行い、その成果等をまとめた資料を作成する予定です。

7月19日(金)には、玉川大学大学院教育学研究科教授の久保田善彦先生を招き、「教員の資質・能力の向上に向けた授業研究の在り方」をテーマに指導主事対象の学習会を実施しました。参加者は、当センター職員と市町教育委員会及び教育事務所から参加を希望した指導主事でした。

前半は、近年の教育施策とキーワードを確認しながら、「協働的な学習とは何か」、「学びを委ねるとはどういうことか」など、事例を交えて詳しくお話を伺うことができました。後半は、授業研究会に焦点を当て、「なぜ、授業研究会が必要なのか」「なぜ、子どもを見とるのか」等について、参加者も一緒に議論をしながら、考えを深めることができました。特に心に残ったのは、「授業研究で試されているのは、授業者の授業力ではなく、参観者の授業を見取る目である」という内容でした。

校内研修の主となるのは「授業研究」であると思われます。その在り方等について、本調査研究の途中経過等を含めて、学校現場の先生方に資する情報を発信していきたいと思います。

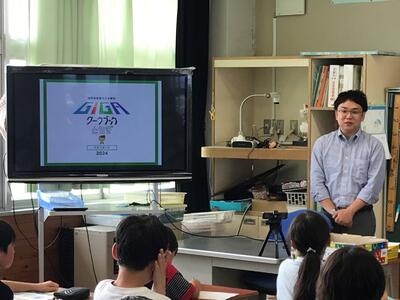

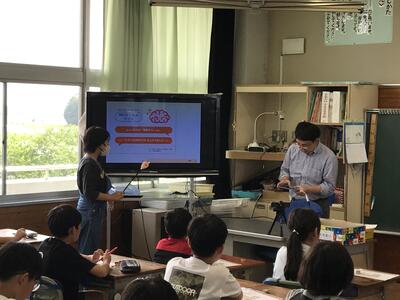

県内初!「GIGAワークブックとちぎ」を活用した出前授業

研究調査部情報教育支援チームが一般財団法人LINEみらい財団と共同制作した情報モラル教材「GIGAワークブックとちぎ」(R5年度調査研究成果物)を活用した出前授業が、6月26日(水)に宇都宮市立瑞穂野南小学校で実施されました。講師は、「GIGAワークブック」開発の協力者でもある、静岡大学准教授の塩田真吾先生で、第5学年の児童とその保護者が参加しました。

授業のねらいは、子どもたちの情報モラルを高めることでした。「GIGAワークブックとちぎ」を教材として使い、「調べ学習ではどの方法で調べたらよいのか」「Webサイトの情報は本当に信頼できるのか」「データをすべて信じてよいのか」について、子どもたちが自ら考え、グループで協議し、発表を通して学びを深めていました。どうしてそう考えたのかについても自分たちの言葉で書き出していて、充実した時間になっていました。また、保護者に向けても、家庭での指導の重要性について、話されていました。

「GIGAワークブックとちぎ」を活用することで、どの先生も、情報モラル教育を簡単に分かりやすく行うことができます。1つの教材に対して10分から15分という短い時間で取り組むこともできるので、授業の中の少しの時間や、朝の学習の時間などでもぜひ御活用ください。

各校の年間計画、カリキュラムをどのように計画するかが今後の課題だと思いますが、それについても「GIGAワークブック2024活用サイト」が参考となりますので、ぜひ御覧ください。

情報教育支援チームも、情報モラル講話やICT活用研修などで、引き続き本教材の活用を促していきたいと思います。「GIGAワークブックとちぎ」は「とちぎ教育ICTポータルサイト」にて、誰でもダウンロードすることができます。

令和6(2024)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 第2回調査研究委員会

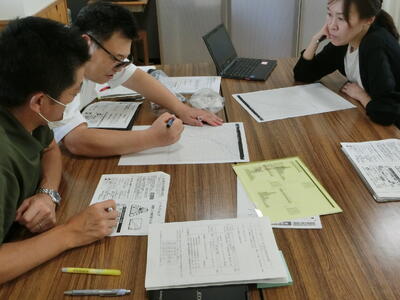

6月18日(火)に第2回調査研究委員会を行いました。

始めに、本調査研究の担当者から、探究的な学習を充実させるためのルーブリックの活用及び作成方法について概要の説明を行いました。その後、各教科に分かれ研究協力委員の先生方とセンターの指導主事で、探究的に学ぶ生徒の姿をイメージしながら、授業計画について検討しました。どの教科も生徒の資質・能力を育成するために、工夫を凝らした探究的な授業実践になりそうです。2学期は、各学校で計画に基づいた授業実践を行う予定です。その様子はこの調査研究通信でもお知らせしていきます。