文字

背景

行間

介護福祉科より

介護福祉科より

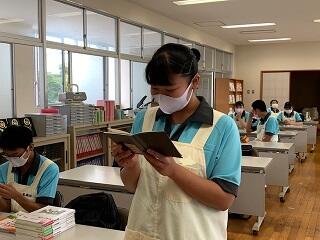

介護福祉科1年生(キャリア形成支援事業)

キャリア形成支援事業を、介護福祉科1年生を対象に実施しました。

社会福祉法人美のりの里 理事長の山田様を講師にお迎えし、『福祉」を考え・学び・実践するー幸せを運ぶ「風」になるー』と題して、先生ご自身の体験や地域福祉の在り方について、ご講義いただきました。

「利用者様を支え、家族を支え、社会を支える」これが福祉の使命です。福祉は、チームアプローチが求められる職種です。個人プレーではなく集団プレーができる、福祉実践者を目指していきたいと思います。

社会福祉法人美のりの里 理事長の山田様を講師にお迎えし、『福祉」を考え・学び・実践するー幸せを運ぶ「風」になるー』と題して、先生ご自身の体験や地域福祉の在り方について、ご講義いただきました。

「利用者様を支え、家族を支え、社会を支える」これが福祉の使命です。福祉は、チームアプローチが求められる職種です。個人プレーではなく集団プレーができる、福祉実践者を目指していきたいと思います。

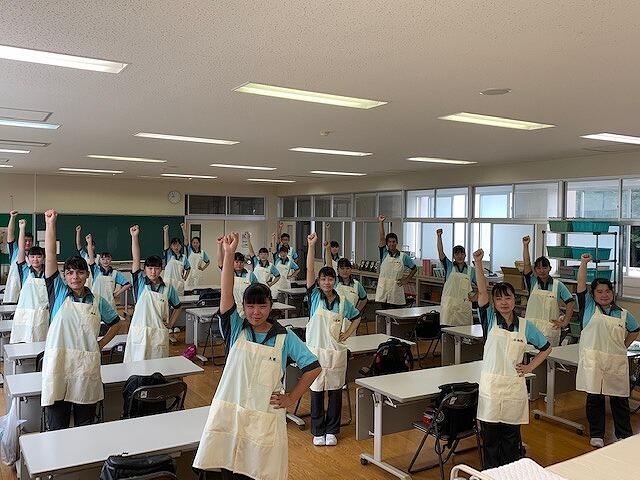

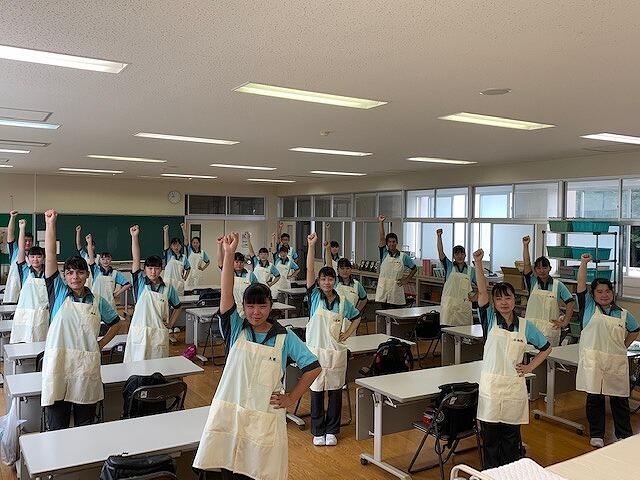

介護実習(3年生)④

今日も元気に介護実習のスタートです!

介護実習は、一日の実習目標の発表から始まります。

一日の学習内容から、実習生としての目標を考えて発表します。

なぜ、目標としたのか?学習した内容を今後どうしたいのか?等、目標設定の理由や事前学習の内容確認も一緒に行っていきます。

目の前に利用者様がいなくても、実習生として心構えをしっかりと持って介護実習(校内代替)に励んでいます。

介護実習は、一日の実習目標の発表から始まります。

一日の学習内容から、実習生としての目標を考えて発表します。

なぜ、目標としたのか?学習した内容を今後どうしたいのか?等、目標設定の理由や事前学習の内容確認も一緒に行っていきます。

目の前に利用者様がいなくても、実習生として心構えをしっかりと持って介護実習(校内代替)に励んでいます。

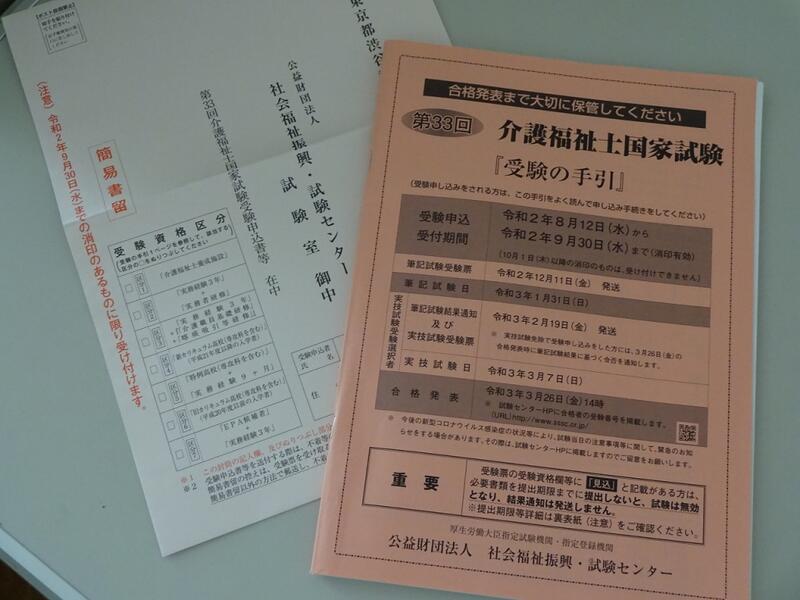

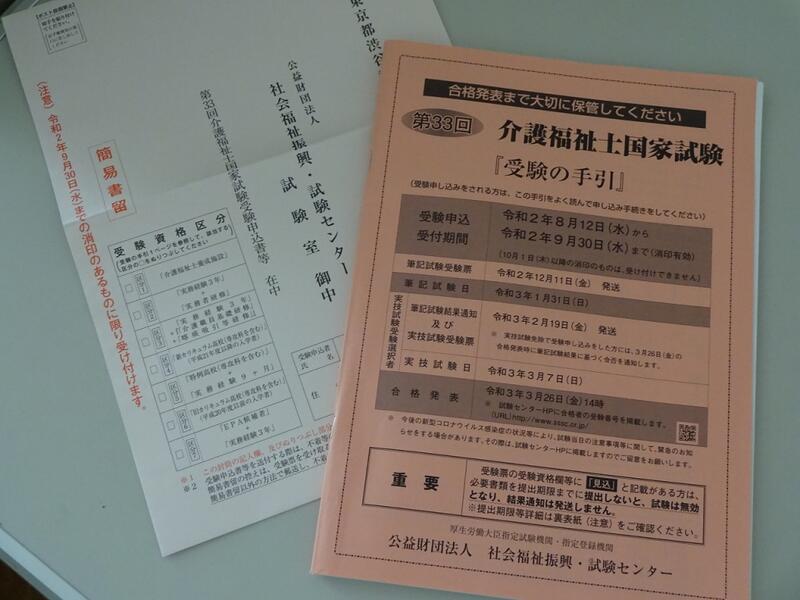

介護福祉士 国家試験願書送付しました!

国家試験願書、郵送しました。(今日は、9月10日 大安です )

)

教養福祉科 3年生21名の介護福祉士国家試験受験願書を送付してきました。

夏休み中に、暑い中、緊張しながらおもいを込めて作成した願書、何度も確認をして、いよいよ窓口に出してきました!

9月10日 大安・・・10割(100%)合格の願いを込めて

さあ、国家試験まであと約4か月、夜は幾分か涼しくなってきたので、勉強の季節です。頑張れ、教養福祉科3年生!!

教養福祉科 3年生21名の介護福祉士国家試験受験願書を送付してきました。

夏休み中に、暑い中、緊張しながらおもいを込めて作成した願書、何度も確認をして、いよいよ窓口に出してきました!

9月10日 大安・・・10割(100%)合格の願いを込めて

さあ、国家試験まであと約4か月、夜は幾分か涼しくなってきたので、勉強の季節です。頑張れ、教養福祉科3年生!!

介護実習(3年生)③

3年生 2週目の介護実習!

介護実習も2週目に入りました。

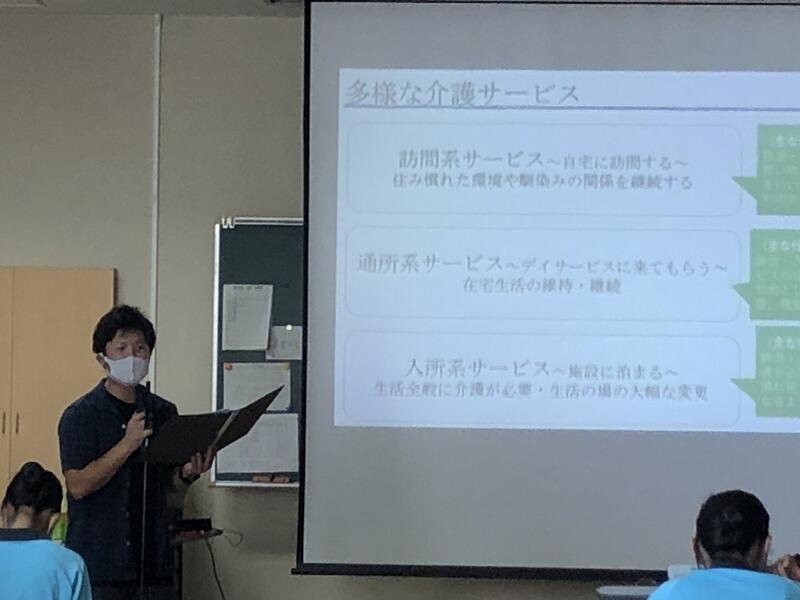

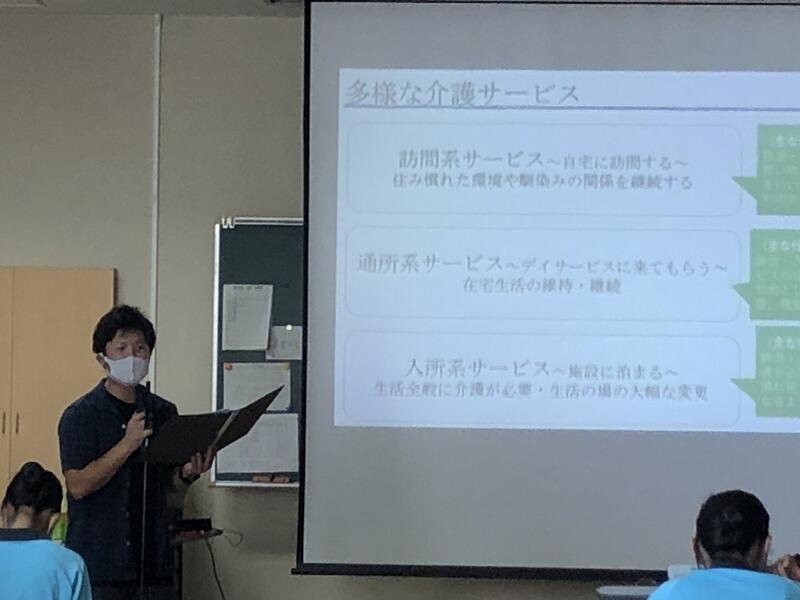

今日は、デイホーム照和(高根沢町)の管理者であり介護福祉士の髙橋様を講師にお迎えし、「介護福祉士の専門性と利用者支援の実際」というテーマで、高齢者支援における介護福祉士の役割について、ご講義いただきました。

高齢者介護の現場で実際に活躍されている方から直接話を聞きながら、介護福祉士として必要な視点や介護サービスの実際、地域の中の事業所の役割、チームケアについて事例を通して学習しました。

『利用者様や家族にとって、一番身近な職種=介護福祉士』を忘れずに、介護を実践していきたいと改めて思いました。

介護実習も2週目に入りました。

今日は、デイホーム照和(高根沢町)の管理者であり介護福祉士の髙橋様を講師にお迎えし、「介護福祉士の専門性と利用者支援の実際」というテーマで、高齢者支援における介護福祉士の役割について、ご講義いただきました。

高齢者介護の現場で実際に活躍されている方から直接話を聞きながら、介護福祉士として必要な視点や介護サービスの実際、地域の中の事業所の役割、チームケアについて事例を通して学習しました。

『利用者様や家族にとって、一番身近な職種=介護福祉士』を忘れずに、介護を実践していきたいと改めて思いました。

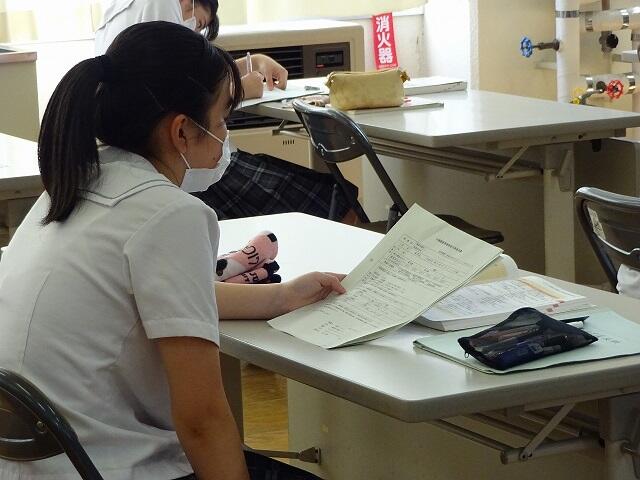

介護福祉科2年生(医療的ケア)

医療的ケア(喀痰吸引)がはじまりました!

2学期になり、生活支援技術(医療的ケアを含む)も喀痰吸引の学習に入りました。

医療的ケアとは、2011(平成23)年の法改正により、介護福祉士養成課程のカリキュラム等で用いられている用語です。

医療的ケアでは、「喀痰吸引」と「経管栄養」を学習します。どちらも医行為(医師が実施するもの)に該当しますが、介護福祉士も専門的な学習を行うことでチーム医療の一員として、これらの行為を一定の教育や環境条件のもとに実施できるようになりました。本学科の生徒も、テキストやモデル人形を用いて学習をすすめています。

今日は、喀痰吸引に必要な物品の確認についてです。物品の名称を覚えるとともに、取り扱い方について、プリントを用いて学習しました。一つ一つの物品にも、正しい扱い方や触れて良い場所・触れては行けない場所があります。正しい手順で喀痰吸引ができるように、しっかりと確実に学習します。

2学期になり、生活支援技術(医療的ケアを含む)も喀痰吸引の学習に入りました。

医療的ケアとは、2011(平成23)年の法改正により、介護福祉士養成課程のカリキュラム等で用いられている用語です。

医療的ケアでは、「喀痰吸引」と「経管栄養」を学習します。どちらも医行為(医師が実施するもの)に該当しますが、介護福祉士も専門的な学習を行うことでチーム医療の一員として、これらの行為を一定の教育や環境条件のもとに実施できるようになりました。本学科の生徒も、テキストやモデル人形を用いて学習をすすめています。

今日は、喀痰吸引に必要な物品の確認についてです。物品の名称を覚えるとともに、取り扱い方について、プリントを用いて学習しました。一つ一つの物品にも、正しい扱い方や触れて良い場所・触れては行けない場所があります。正しい手順で喀痰吸引ができるように、しっかりと確実に学習します。