文字

背景

行間

介護福祉科より

介護福祉科より

介護福祉科志望の中学生のみなさんへ③

介護福祉科志望の中学生のみなさんへ③

今回からは、介護福祉科の学習内容について紹介します。

介護福祉科では、3年間で1855時間の福祉の専門科目を学習しますが、中でも一番時間数が多いのが「介護実習」です。

「介護実習」は、実践的・体験的な学習活動を通して、地域における継続した生活を支援する知識と技術を身につける科目です。実際に、地域の高齢者施設や障害者支援施設で介護実習を行い、サービス利用者の生活や家族を含めた支援について学習を深めます。

本校の介護福祉科では、

1年生 11日間 (高齢者デイサービス実習)

2日間 (高齢者グループホーム実習)

2年生 13日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

1日間 (訪問介護実習)

3日間 (障害者支援施設)

3年生 25日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

という流れで、一人あたり、3年間で55日間の介護実習を行います。

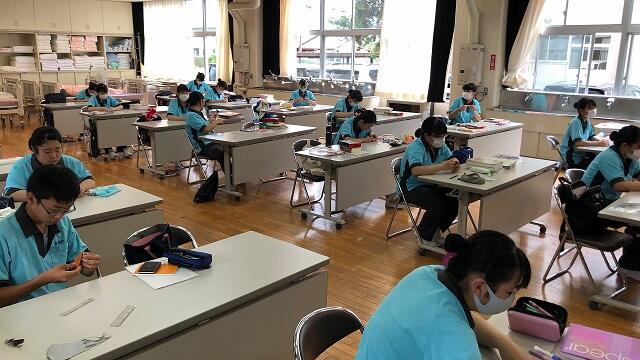

写真は、昨年度の3年生の介護実習

写真は、昨年度の3年生の介護実習

例年ならば、この時期は1年生・2年生の介護実習ですが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、全ての介護実習を校内で代替しています。

身体接触を伴う直接的な実習ができないため、介護技術は、DVDや教員によるデモンストレーションを元に学習を進めています。

在校生から中学生のみなさんへ

在校生から中学生のみなさんへ

私が、福祉科に入学して一番頑張ったことは、部活動と勉強の両立です。

私は、野球部に入部しましたが、入学当初は、練習と勉強の両立が難しいといつも悩んでいました。しかし、3年生になり、自分が野球部の部長となったので、より一層勉強方法を工夫して、努力しなければならないと切実に考えるようになりました。夜が苦手な私は、朝早く起きて勉強したり、時間を決めて勉強したりと、自分の生活を見つめ直して学習するようになりました。3年間、一生懸命活動してきた野球部も、今は引退して一段落しましたが、就職・介護福祉士国家試験合格という次の目標に向かって、今は努力しています。(3年生 Nさん)

今回からは、介護福祉科の学習内容について紹介します。

介護福祉科では、3年間で1855時間の福祉の専門科目を学習しますが、中でも一番時間数が多いのが「介護実習」です。

「介護実習」は、実践的・体験的な学習活動を通して、地域における継続した生活を支援する知識と技術を身につける科目です。実際に、地域の高齢者施設や障害者支援施設で介護実習を行い、サービス利用者の生活や家族を含めた支援について学習を深めます。

本校の介護福祉科では、

1年生 11日間 (高齢者デイサービス実習)

2日間 (高齢者グループホーム実習)

2年生 13日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

1日間 (訪問介護実習)

3日間 (障害者支援施設)

3年生 25日間 (介護老人福祉施設又は介護老人保健施設)

という流れで、一人あたり、3年間で55日間の介護実習を行います。

写真は、昨年度の3年生の介護実習

写真は、昨年度の3年生の介護実習例年ならば、この時期は1年生・2年生の介護実習ですが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、全ての介護実習を校内で代替しています。

身体接触を伴う直接的な実習ができないため、介護技術は、DVDや教員によるデモンストレーションを元に学習を進めています。

私が、福祉科に入学して一番頑張ったことは、部活動と勉強の両立です。

私は、野球部に入部しましたが、入学当初は、練習と勉強の両立が難しいといつも悩んでいました。しかし、3年生になり、自分が野球部の部長となったので、より一層勉強方法を工夫して、努力しなければならないと切実に考えるようになりました。夜が苦手な私は、朝早く起きて勉強したり、時間を決めて勉強したりと、自分の生活を見つめ直して学習するようになりました。3年間、一生懸命活動してきた野球部も、今は引退して一段落しましたが、就職・介護福祉士国家試験合格という次の目標に向かって、今は努力しています。(3年生 Nさん)

介護福祉科1年生 佐藤佳美先生にご講話いただきました

佐藤佳美先生によるご講話

佐藤先生による、紙を折ることやリンゴの皮を剥くことの実演、色を見分ける音声ガイド機器や音声ガイド付きアラームのご紹介、点字用パソコンやWordでの文字入力についての動画上映などをしていただきました。また、視覚支援アプリ「ビーマイアイズ」を用いることで、インターネット経由でつながったボランティアさんと画面共有し、こちらの手元にあるお菓子のパッケージに記載された商品名や賞味期限を読み上げてもらうなど、佐藤先生の日常生活の実際について、目に見える形でわかりやすくお話しいただきました。

佐藤先生による、紙を折ることやリンゴの皮を剥くことの実演、色を見分ける音声ガイド機器や音声ガイド付きアラームのご紹介、点字用パソコンやWordでの文字入力についての動画上映などをしていただきました。また、視覚支援アプリ「ビーマイアイズ」を用いることで、インターネット経由でつながったボランティアさんと画面共有し、こちらの手元にあるお菓子のパッケージに記載された商品名や賞味期限を読み上げてもらうなど、佐藤先生の日常生活の実際について、目に見える形でわかりやすくお話しいただきました。

講話全体を通して、視覚障がい者の佐藤先生ではなく、数ある個性のうちのひとつに視覚障がいをお持ちの佐藤先生ということを学びました。

介護実習(3年生)②

校内実習の様子をお伝えします。

「レクリエーション」として、季節のカードを作成しています。

下の写真は、折り紙で「栗」を作成しているところです。

高齢者施設では、施設内でも季節を感じられるよう、いろいろな工夫がされています。フロアや廊下等のちょっとした飾り付けから、季節を感じることできるよう、職員としてアイデアが求められます。

この「栗」も、一見すると簡単そうに見えますが、折り紙を折る幅を間違えてしまうと「どんぐり」になってしまいます。これらの「栗」は、真心カードとして、真岡市社会福祉協議会を通して、一人暮らしの方々に届けられます。

「レクリエーション」として、季節のカードを作成しています。

下の写真は、折り紙で「栗」を作成しているところです。

高齢者施設では、施設内でも季節を感じられるよう、いろいろな工夫がされています。フロアや廊下等のちょっとした飾り付けから、季節を感じることできるよう、職員としてアイデアが求められます。

この「栗」も、一見すると簡単そうに見えますが、折り紙を折る幅を間違えてしまうと「どんぐり」になってしまいます。これらの「栗」は、真心カードとして、真岡市社会福祉協議会を通して、一人暮らしの方々に届けられます。

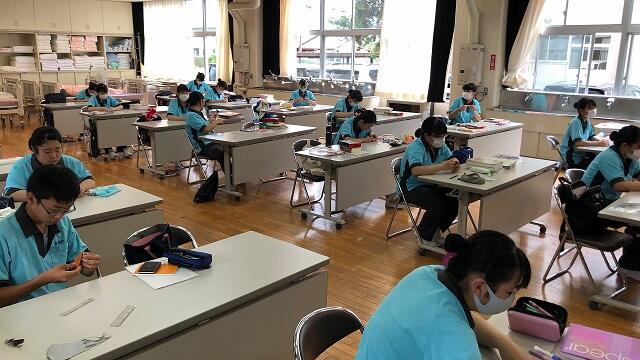

介護実習(3年生)①

3年生の介護実習校内代替も始まりました!

生徒達からは、「最後の実習、現場に行きたかったー!」と言う声もたくさん聞かれてきますが、現状では仕方のないことです。

校内実習の心構えを確認し、早速、実習がスタートしました。

介護実習では、今まで各科目で学習した内容をフルに活用して、実習を進めて行きます。

今回は、事例から介護保険制度の流れを確認しました。

社会福祉基礎では、制度としては学習しましたが、事例として考えることで、実際の手続きや認定、特別養護老人ホーム入所に至までについてを個々で考え発表しました。クラスメイトの発表をきくことで、新たな気づきがあった生徒もいたようでした。

生徒達からは、「最後の実習、現場に行きたかったー!」と言う声もたくさん聞かれてきますが、現状では仕方のないことです。

校内実習の心構えを確認し、早速、実習がスタートしました。

介護実習では、今まで各科目で学習した内容をフルに活用して、実習を進めて行きます。

今回は、事例から介護保険制度の流れを確認しました。

社会福祉基礎では、制度としては学習しましたが、事例として考えることで、実際の手続きや認定、特別養護老人ホーム入所に至までについてを個々で考え発表しました。クラスメイトの発表をきくことで、新たな気づきがあった生徒もいたようでした。

介護実習(1年生)②

今回は、「感染予防」についての実習を行いました。

今は、新型コロナウイルス感染症が問題となっていますが、感染症は他にもたくさんあります。教科書と「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を用いて、感染症に関する正しい知識や手洗いの仕方、マスクやエプロンの脱着方法を実習しました。

感染症を「持ち込まない、持ち出さない、拡げない」ために、校内での介護実習でも、きちんとした感染防御策を講じて実習を進めていきましょう。

今は、新型コロナウイルス感染症が問題となっていますが、感染症は他にもたくさんあります。教科書と「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を用いて、感染症に関する正しい知識や手洗いの仕方、マスクやエプロンの脱着方法を実習しました。

感染症を「持ち込まない、持ち出さない、拡げない」ために、校内での介護実習でも、きちんとした感染防御策を講じて実習を進めていきましょう。