文字

背景

行間

SGH活動日誌(R2)

SGHクラブディベート班 OBとのつながり

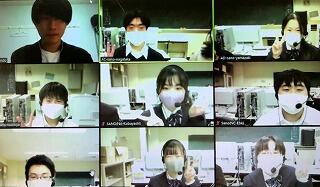

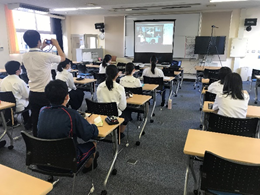

12月9日(水)、SGHクラブディベート班が準備型ディベートの練習をオンラインで行いました。(今回は6日の冬季合同練習会とは異なり、準備型のディベートで、12月末の全国大会に向けた練習です。)

そしてそこに、佐高OBがジャッジとして活動に参加してくれました!

彼らは、佐野高校が全国大会に出場できることが決まったあと、

「現役の力になりたい」と自ら声をかけてくれたのです。

先輩方のありがたいアドバイスを元に、全国大会まで練習を重ねていきます!

SGHクラブディベート班 練習試合

12月6日(日)、SGHクラブディベート班が県の冬季合同練習会に参加しました。

今回の練習会は、公立・私立を問わず栃木県全域の高校が集まり、即興型のディベートの練習を行います。

佐野高校からは4チームがオンラインで参加しました。

今回は2試合行われ、熱い議論を交わしました。

論題は以下の通りです。

1試合目:本国会は利益目的の臓器売買を合法化するべきか否か

2試合目:本国会は選挙権を得るためのテストを設けるべきか否か

他校の生徒と切磋琢磨し、make friendsできたようです。

SGHクラブディベート班 練習試合

11月29日(日)、SGHクラブディベート班がオンラインで "Takezono Winter Practice Match" に参加しました。これは、茨城県の竹園高校が例年主催している練習会で、12月の全国大会への参加が決定している高校が多く集まるハイレベルの練習会です。今年は全国から20校の学校が参加しました。

今回の佐野高校の結果は以下の通りです。

第1試合vs.翔凜B◯、第2試合vs.縣ヶ丘◯、第3試合vs.松本深志◯、第4試合vs.大宮◯

全国のレベルの高いディベーターと試合をしたり、ジャッジの方からアドバイスをいただいたりして、かなり勉強になりました。

そしてまさかの全勝!練習試合とは言え、生徒たちはかなり自信になったようでした。

明日からも改善に勤しみ、12月の本番に向けて精進したいと思います。

SGHクラブ海外・国内班「第3回全国高校生SRサミット “FOCUS”」参加

動画の提出や講座の受講を経て、本校のPC室からZoomを使ってSDGSに関するプロジェクトのブラッシュアップを行いました。チームのリーダーは、自分のプロジェクトをさらに進め、メンバーは他のプロジェクトを応援する形となりました。発表も全員がすることとなり、とても良い経験になりました。

SGHクラブ 海外班(マレーシア) 校内中間発表会

コメンテーターとして、本校職員の片柳先生と学習指導員のクシャール先生にお願いしました。そして、急なお願いにもかかわらずオンラインで宇都宮大学教授大久保達弘先生と本校非常勤講師赤堀雅人先生が参加してくださいました。

海外班の5グループが、パワーポイントを使用して、7月から始まった課題研究のこれまでの成果を発表しました。それぞれの発表時間は7分で、質疑応答を行い、その後、コメンテーターの先生方から講評を頂きました。今回は、SGHクラブの国内班のメンバーと海外班の3年生も発表を聞きに来てくれ、思ったよりも大きな中間発表会を開くことができました。

SGHクラブ国内班と生徒会役員でHUGゲーム体験

【全国大会出場決定】ディベート班

ついに悲願達成! (by 校長)

1位の宇都宮高、2位の宇女高は確定でしたが、3位で全国に行けるかどうかは、他県の3位校との獲得ポイントの差で、出場枠の64校に入れるかどうかで決まるのです。その結果がわかったのは、15日(日)の夜8時を回っていました。

第一報は、昨年までのSGHディベート班の顧問の野城先生(現在は、作新学院高校です)からでした。(以下に一部を紹介します)

「全国高校生英語ディベート大会出場おめでとうございます。なかなか破れなかった栃木予選の壁が破れて、これで佐高のステージが上がりましたね。…」

そうなんです。本校のディベートは、確かに全国レベルで活躍している印象がありますが、県大会で宇高、宇女高、宇東高の牙城を崩して、全国の切符を勝ち取ったことはなかったのです。(もちろん、全国大会から始まる大会にはエントリーし実績を上げています。)

思えば、中高一貫の一期生が高校1年になった平成23年、まだ、ディベートという言葉も普及していなかった頃、当時の英語科教諭であったT先生が、ディベートに興味を持った生徒たちを誘い、精鋭部隊をつくり、栃木県のディベート界に果敢に挑戦しました。結果は、宇高、宇女高、宇北高に次ぐ4位、この時も、もしかしたら全国に行けるかも、という期待が高まりましたが、他県の高校とのポイント差で、残念ながら、栃木県からは3校しか全国に出られませんでした。あれから、9年の月日が流れました。

さて、今回の結果ですが、64校の枠に対して64位で全国への切符を手にしました。本当におめでとうございます。嬉しいです。

栃木県のディベートのレベルは極めて高く、栃木県で優勝すれば全国で優勝するくらいのレベルであるといわれています。

野城先生のラインには、こんな言葉が続いていました。

「宇東高を下した3位決定戦を見る限り、全国でも8以上も狙える力はありそうなので、できる準備を無理なくして、佐高旋風を巻き起こしてくれることを期待しています。」

全国に出場する4名に今の気持ちを聞きました。

江部青飛くん「連絡が入る直前にいねむりをしていたので、ああ、全国行けんだ、とぼーっとしてましたが、数分後に嬉しさがこみ上げてきました。」

小林杏珠さん「これを目標にこれまで頑張ってきました。このメンバーで行けて良かったです。実感が湧いてきました。」

岡部豪太くん「連絡が来たときは塾にいました。思わず、行けたぜー、と叫んでしまいました。たまたま近くにいたディベート班の後輩から、おめでとう、と言われ実感が湧いてきました。本当に行けるんですね。」

兵藤かほるさん「もしかしたら行けるかも、いや五分五分か、とやきもきしていましたが、行けると聞いて、安心しました。宇東高との3位決定戦では、もしかしたら負けたかも、と一瞬思いましたが、5人のジャッジが全員佐高に上げてくれました。宇高との試合もどっちが勝ってもおかしくなかったという講評だったので、全国大会は優勝を目指します!」

*素晴らしいです。ぜひ優勝目指して頑張ってください!

本来であれば滋賀県での開催でしたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、オンラインでの開催となります。オンラインであっても、"make friends"の精神を忘れず、全国の強豪校と切磋琢磨してきてください。応援しています。

【高校】英語ディベート【県3位】

SGHクラブディベート班が、11月3日(火)に行われた「第12回D-1英語ディベート選手権大会

兼第15回全国高校生英語ディベート大会栃木県予選大会」に出場しました。

本大会には栃木県内の12校、計38チームが参加しました。

AリーグとBリーグに分かれており、Aリーグは全国大会の予選大会を兼ねています。

全チームが予選として4試合を行い、勝ち上がった上位4チームで決勝、3位決定戦を行います。

ディベートには準備型、即興型の2種類ありますが、本大会は準備型のディベートです。

今回の論題は“The Japanese Government should ban production and sales of fossil-fueled cars, including hybrid cars, by 2035.”

「日本政府は、ハイブリッド車を含む化石燃料車の製造と販売を2035年までに禁止すべきである。是か非か。」でした。

【Aリーグ】

Aリーグには各校2チームまで出場することができ、佐野高校からは2年生からなる佐野Aと佐野B(佐野Bは5人中1人は1年生)が出場しました。

予選の結果は以下の通りです。

佐野A:第1試合vs.大女B ◯、第2試合 vs.大高B ◯、第3試合 vs.宇高A ✕、第4試合 vs.宇東B △(引き分け)

佐野B:第1試合vs.宇女B △(引き分け)、第2試合vs.栃女A ◯、第3試合vs.宇高B ✕、第4試合vs.足女B ◯

名だたる高校と対戦する中、生徒は相手の話をよく聞き、的確なスピーチをしていました。

そして、予選の結果、佐野Aが3位決定戦に勝ち上がることができました。

3位決定戦は、宇東Aとの対戦です。

昨年の全国大会出場校である宇都宮東高校との試合は混戦を極めましたが、

シンプルで分かりやすい論がジャッジに評価され、3位に入賞することができました。

【Bリーグ】

Bリーグには、佐野C、佐野D、佐野Eの3チーム(全て1年生)が出場しました。

結果は以下の通りです。

佐野C:第1試合vs.宇高C ✕、第2試合vs.足女C ◯、第3試合vs.宇東C ◯、第4試合vs.作新D ◯

佐野D:第1試合vs.大女D ◯、第2試合vs.栃女D ◯、第3試合vs.宇女D ✕、第4試合vs.大女C ◯

佐野E:第1試合vs.栃女C ✕、第2試合vs.大女D ◯、第3試合vs.大女C ✕、第4試合vs.矢東C ◯

4試合の結果、佐野Dが第4位、佐野Cが第5位に入賞することができました(Bリーグは決勝や3位決定戦を行わないため、以上の4試合で最終結果を出します)。

多くのジャッジの先生方からお褒めの言葉をいただき、1年生とは思えないスピーチぶりでした。

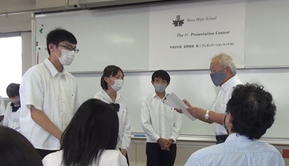

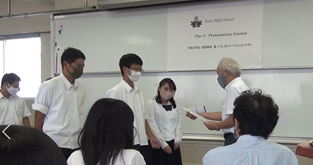

【高2】英語プレゼンテーション・コンテスト

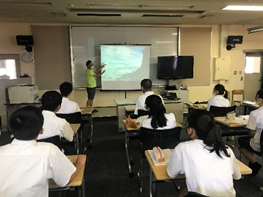

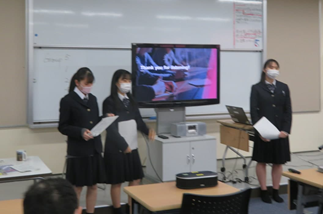

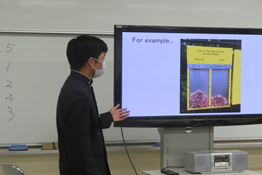

令和2(2020)年10月9日(金)、本校武道場にて、高校2年生の英語プレゼンテーション・コンテストが行われました。各クラスで予選が行われ、代表となった8名の生徒がパワーポイント使い、SDGsの問題解決策を提案しました。

上位3名がコンテストで表彰されました。

1位 碓氷 敬大 Title: Marine Pollution by Plastics

(タイトル「プラスチックによる海洋汚染」)

2位 中島 碧 Title: Forests and Global Warming

(タイトル「森林と地球温暖化」)

3位 小林 杏珠 Title: To be Fair World

(タイトル「公平な世界になるために」)

1位の碓氷敬大さんはプレゼンの初めから笑いを取り、堂々とペットボトルの使用数を減らす提案をしてくれました。2位の中島碧さんは、森林伐採が招く危険性を示し、ナチュラル・フォレストの保全を訴えました。3位の小林杏珠さんは、フェア・トレードの重要性を示し、それを知った上でフェア・トレードの商品を購入すべきだと訴えました。今回のプレゼンでは、グラフを使ってデータを示しており、それが説得力を増していました。

出場者の生徒全員がとても素晴らしいプレゼンをしてくれました。また、司会や計時をしてくれた皆さん、そして、審査員の先生方、お疲れ様でした。

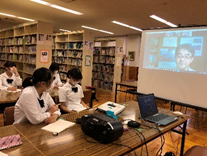

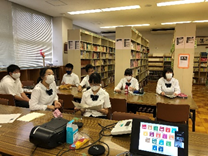

【高校】SGHクラブ オンライン講座

令和2(2020)年9月18日(金)、図書室にて、NPO法人エコロジーオンライン理事長で本校OBの上岡 裕先生と同法人マダガスカル事務局代表の浅川日出男先生から、SGHクラブ国内研究班・フランス語班の生徒20名に対して、「マダガスカルにおける現在の取り組みと今後の展望」というテーマで現地での具体的な支援活動について、田中正造翁の精神やSDGsと関連づけてお話をいただきました。次回はマダガスカルの高校生や大学生と、英語とフランス語による交流活動を行なう予定です。

【高1】英語プレゼンテーションコンテスト

上位3グループは、次のようになりました。

1位 グループ1 チーム名 私たちの蒼い地球

タイトル「どうやって佐高がギネス世界記録を取るか」

How to get our school to achieve a Guinness World Record

1年4組 内村 悠之介

1年4組 岩上 航

1年4組 田代 歩未

2位 グループ4 チーム名 N.H.K.

タイトル「日本で唯一な部活動を考えてみる」

Think of the only club activity in Japan

1年3組 平川 遥香

1年3組 荒川 成瑠

1年3組 猿橋 広大

3位 グループ5 チーム名 Pipikaula

タイトル「どうやって佐高がギネス世界記録を取るか」

How to get our school to achieve a Guinness World Record

1年2組 長島 智珠佳

1年2組 下觸 元継

1年2組 髙山 湧斗

1位のグループ1は、大きなドミノを使って地上絵を描き、ギネスの世界記録を作ろうというもので、場所を確保するために、面白い提案をし、生徒を湧かしていました。2位のグループ4は、パフォーマンスを取り入れ、他にはない帰宅部を作るというアイディアを披露し、3位のグループ6は、初めのあいさつで聴衆の心をつかんでいました。他の4グループもそれぞれユニークなアイディアを出し、とても素晴らしいプレゼンコンテストとなりました。司会や集計をしてくれた皆さんもお疲れ様でした。

【高校】SGHクラブ ベトナムの高校との交流

令和2(2020)年9月19日(土)、本校英語演習室他にて、ベトナムFPT高校とのオンライン交流会が行われました。本校からは、SGHクラブの生徒14名と、教員3名が参加しました。

交流会の内容は以下の通りです。

1 自己紹介 Introduction from each students

2 各校からのプレゼン Presentation

3 グループ分け Grouping Student

4 ディスカッション Students' Discussion

5 グループの報告 Ideas Pitching

6 審査 Vote from board of judge

7 各校代表あいさつ Remark from SchoolRepresentatives

8 まとめ Sum-up

とてもまとまったプログラムをFPT高校が提案してくれました。各校からのプレゼンでは、SGHクラブ海外班(マレーシア)のGroup 1と5がSDGsについての話と、自分たちが研究している内容を発表しました。回線が切れる等の機器のトラブルを抱えながらも、生徒たちは割り当てられたディスカッションのグループで奮闘しながら、SDGsに向けての解決方法のアイディアを出していました。このような形で交流会を持つことができて、とても良い経験になりました。

【高校】SGHオンライン講座

令和2(2020)年9月19日(水)、本校英語演習室にて、NYリセ・ケネディ日本人校元校長石塚義昭先生から、SGHクラブ及び講座希望生徒28名に対して、進路選択に関する講座をしていただきました。

今回、石塚先生の生き方や海外で活躍する人達の生き方を紹介していただくことで、生徒たちは自分の将来の選択肢を増やすことができたようです。石塚先生ご自身のお話からは、困難に向かう時の姿勢や心構え等を学ぶことができました。また、杉原千畝氏に関する本を書かれた北出明氏のお話は、ほとんどの注目が杉原千畝氏に行ってしまいがちだが、杉原氏を支えた日本人に焦点を当てて本を書いた人物がいるのだということを教えていただきました。

その他にも、生物学者であり、作家でもある福岡伸一博士やサッカー選手、国連平和の鐘の会のお話など、多くの貴重なお話をお伺いすることができました。ありがとうございます。

また、今回の講座の石塚義昭氏は、本校職員である高木利文教諭の紹介によるものです。

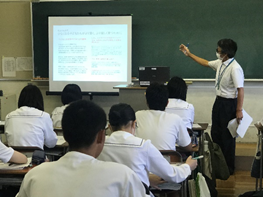

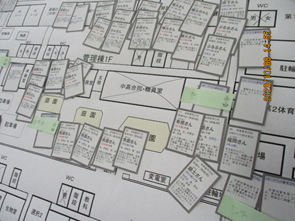

【高1】佐高SGH・地域リーダーズシンポジウム

令和2(2020)年9月3日(木)、本校6会場にて、高校1年生への地域リーダーズ・シンポジウムが行われました。

本来6月の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、時期を変えシンポジストの参加者を減らすことで実施することができました。

6つの領域のシンポジスト

①災害・公害からの復興

佐野からあげ協会会長

株式会社なるねこ 代表取締役 玉井 成美 様

② 自然・生命

宇都宮大学農学部応用生命科学科

バイオサイエンス教育研究センタ―(兼)

オプティクス教育研究センター(兼)

雑草と里山の科学研究センター(兼)

教授 飯郷 雅之 様

③ 食料・エネルギー・水

中里建設株式会社 代表取締役 中里 聡 様

④ 環境と経済・法律

株式会社吉川油脂 代表取締役 吉川 千福 様

⑤ まちづくり コミュニティ

空港サービス株式会社 代表取締役

葛生ジュニアリーダースクラブ代表

ピースボート船内講師

吉澤 章裕 様

⑥ 教育・人権・文化

学校法人中山学園

認定こども園あかみ幼稚園

認定こども園メイプルキッズ

放課後児童クラブみちくさ

理事長 中山 昌樹 様

今回は、昨年度よりシンポジストにお話していただく時間を延長したため、お一人おひとりのお話をじっくり聞くことができました。質疑応答の時間には、必ず数名が手を挙げて熱心に質問をしていました。自ら手を上げ、発言することを日常としている佐高生の素晴らしい姿を、今日も見ることができました。

シンポジウムの後の情報交換会では、1年生から3年生までの40名程度の生徒が集まり、シンポジストを囲むように質問をしていました。中里様からは水道管を清掃するアクアピグという特殊なボールを見せて頂いたり、飯郷様からはPCを使いいろいろな写真を見せていただきました。また、質問がなかなか尽きず、帰ろうとするシンポジストに質問をしている生徒もおり、探究活動に対して高い関心を持っている生徒が多く、とても頼もしく思えました。

シンポジウムに参加してくださったシンポジストの皆様、本当にありがとうございました。生徒たちは、今日のお話を自分たちの課題研究に生かしてくれると思います。

SGH通信(R2)

SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

SGH通信(No.3)学校教育デザイン講話Zoom会議.pdf

SGH通信(No.4)マレーシアの高校とweb会議.pdf

SGH通信(No.5)宇都宮大学農学部オンライン講義.pdf

SGH通信(No.6)宇都宮大学国際学部栗原研究室とリモート交流.pdf

SGH通信(No.7)宇都宮大学農学部のウェビナー受講②.pdf

SGH通信(No.8)NPO法人エコロジーオンラインリモート講義を受講しました.pdf

SGH通信(No.9)スリランカの小学生と第1回交流を行いました.pdf

SGH通信(No.10)SNS適正利用啓発リーフレット贈呈式.pdf

SGH通信(No.11)SGHクラブ海外班マレーシアオンラインミーティング.pdf

SGH通信(No.12)JICAを訪問を行いました.pdf

SGH通信(No.13)マダガスカル交流.pdf

SGH通信(No.14)アジア開発銀行中根誠人氏.pdf

SGH通信(No.15)第1回SGH運営指導委員会報告.pdf

SGH通信(No.16)ディベート班大会報告.pdf

SGH通信(No.17)小松俊明先生SGHクラブ講座.pdf

SGH通信(No.18)SGH海外班研究開始.pdf

SGH通信(No.19)地域リーダーズシンポジウム開催.pdf

SGH通信(No.20)SGHクラブベトナム交流.pdf

SGH通信(No.21)上岡先生SGHクラブ講座.pdf

SGH通信(No.23)髙2英語プレゼンコンテスト.pdf

平成28年度指定 SGH研究開発実施報告書・第4年次(全章)

01_001全体目次.pdf

01_01SGH報告書巻頭言(校長).pdf

01_02巻頭言原稿_小松先生.pdf

01_03巻頭言原稿_松金先生.pdf

1 第1章(色紙).pdf

1第1章研究開発完了報告書.pdf

02_00第2章目次.pdf

02_01第2章1研究体制.pdf

2第2章2 SGHキックオッフセレモニー.pdf

3第2章3 中高各学年の主なSGH活動実施概要(1) 中1(栗原).pdf

4第2章3中学2年SGH(鴇田).pdf

5第2章3中学3年SGH(毛塚).pdf

6第2章 3中高各学年のSGH活動(高1).pdf

7第2章 3中高各学年のSGH活動実施概要(2)高2.pdf

8第2章 3(6)高校3年.pdf

9-1第2章 4課題研究1年(1).pdf

9-2第2章 4課題研究1年(2)生徒成果物ポスター.pdf

10_02研究テーマ一覧(報告書用).pdf

10第2章 4(2)課題研究2年.pdf

11第2章 4(2)課題研究3年.pdf

12第2章5SGHクラブの活動(1)①マレーシアフィールドワーク.pdf

13第2章5SGHクラブ国内班(福島FW)久保田.pdf

14第2章5(2)ディベート班.pdf

15第2章5(3)フランス語班.pdf

16-1第2章6海外研修(1)台湾グローバルル研修.pdf

16-2第2章6(2)海外グローバル研修.pdf

17-1第2章7授業のシンカ(1) CTP中1~中3(栗原).pdf

17-2第2章 7授業の進化CTP(高1).pdf

18-1第2章7 授業のシンカ(2)学校設定科目「グローバル情報」(高1).pdf

18-2第2章 7授業のシンカ(2)学校設定科目「グローバル情報」(高2).pdf

19第2章7 (3)各教科でのアクティブラーニング.pdf

19第2章7(3)各教科でのアクティブラーニング.pdf

20第2章7(4)授業公開((1P).pdf

21第2章 8留学生.pdf

22第2章9(1)成果発表会2.pdf

23第2章9(2)課題研究発表コンテスト.pdf

24第2章9(3)英語によるディベート講習会等の開催.pdf

25第2章 9SGH活動の成果の発表・普及・啓発(5)各種広報活動.pdf

25第2章9(4)各種講演会への参加・発表(5)各種大会、活動、コンテスト(3P).pdf

26第3章目次.pdf

27_01第3章 1コンピテンシー分析(高3)その1.pdf

27_02第3章 1コンピテンシー分析(高3)その2.pdf

27_03第3章 1コンピテンシー分析(高2).pdf

27_04第3章 1コンピテンシー分析(高1).pdf

30第3章2 課題研究のルーブリックによる評価.pdf

31第3章3 クリシン.pdf

32第3章4授業評価.pdf

33第3章 6 仮説.pdf

34第3章 7 評価シート(1).pdf

34第3章 7 評価シート(2).pdf

35第3章 9 次年度の課題.pdf

35第3章 8 運営指導委員会.pdf

36裏表紙.pdf

高1高大連携課題兼研究プロジェクト留学生指導1日目レポート用紙.pdf

高1年領域別ルーブリック.pdf

SGH海外班国内班 活動報告

講座の内容は、(1)アジア銀行はどんなことをしているのか。何をミッション(使命)としているのか。(2)どのように各国の状況を捉えているのか。(3)中根さんの担当国(モルディブ)ではどんなことを実際に行っているのかなどをお話いただきました。また、最後には高校生の参考になるように、どのようにすれば国際機関で働けるようになるか、World Bank(世界銀行)でインターンシップをされた話などを交え、具体的にお話してくださいました。

質疑応答では、生徒からモルディブでのごみ処理施設の支援についての質問が出て、東京から専門家を送って支援するなど、経済的な支援だけでなく技術支援もしているということでした。生徒の感想として、「我々が目指すべき人物像としても掲げている『国際的に活躍できる人材』としての在り方についても語られていましたが、そのどれにも説得力があり、心に響いたお話ばかりでした」などの感想が寄せられました。

SGHクラブ海外班・国内班 活動報告

講座の内容は、(1)アジア銀行はどんなことをしているのか。何をミッション(使命)としているのか。(2)どのように各国の状況を捉えているのか。(3)中根さんの担当国(モルディブ)ではどんなことを実際に行っているのかなどをお話いただきました。また、最後には高校生の参考になるように、どのようにすれば国際機関で働けるようになるか、World Bank(世界銀行)でインターンシップをされた話などを交え、具体的にお話してくださいました。

質疑応答では、生徒からモルディブでのごみ処理施設の支援についての質問が出て、東京から専門家を送って支援するなど、経済的な支援だけでなく技術支援もしているということでした。生徒の感想として、「我々が目指すべき人物像としても掲げている『国際的に活躍できる人材』としての在り方についても語られていましたが、そのどれにも説得力があり、心に響いたお話ばかりでした」などの感想が寄せられました。

高2 課題研究

SGH海外班・国内班活動報告

令和2(2020)年7月20日(月)16:05より、本校英語演習室にてSGHクラブ海外班と国内班の希望者が、東京海洋大学の小松俊明教授からマレーシアについてオンライン講座を受講しました。小松先生には本校SGHのグローバル教育統括アドバイザーをお願いしていますが、小松先生は子ども時代に5年間、社会人になってから6年間マレーシアにいらっしゃったということで、インターナショナルスクールで苦労したお話など、普段ではなかなか聞けない話までしていただきました。

研究の提案として、5年後10年後に自分が実際に取り組んでみたいものを考えてはどうか、研究は自分が当事者として考えることが大切であることなどを学ぶことができました。講座の最後に質疑応答があり、小松先生には多くの質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。今後もご指導よろしくお願いします。

SGH海外班活動報告

令和2(2020)年7月17日(金)16:05より、本校英語演習室にてSGHクラブ海外班のマレーシアのグループが、オンラインでマレーシアの中等学校の生徒と交流を行いました。4月末からマレーシア・サラワク州クチンにあるSaint Teresa Secondary Schoolの Susie MathewAin先生と連絡を取り始めようやく生徒たちによるface-to-faceのミーティングを開催することができました。マレーシアへのフィールドワークが実施できなくなり、オンラインで協働研究を進めていけばよいのではないかと準備を進め、実現することができました。内容は、スリランカの小学生との交流を高校生バージョンにしてみました。

内容

1 自己紹介(協働学習グループごと)

2 ダンス(パプリカ英語バージョン)

3 Quiz(てるてる坊主は何のため?など)

4 Q&A(コロナ禍でサラワクは8月末までRecovery Movement Control Order(回復のための活動制限令)があるようだが、友達が訪ねてきてしまったらどうするのかなど)

SGH海外班活動報告

令和2(2020)年7月14日(火)16:05より、本校英語演習室にてSGHクラブ海外班のスリランカのグループが、オンラインでスリランカの小学1年生と交流しました。以前オンライン交流でお話を伺った宇都宮大学国際学部准教授の栗原俊輔先生のご紹介で、楽しい交流会を実施することができました。

内容

1 自己紹介

2 ダンス(パプリカ英語バージョン)・・・スリランカの小学生も一緒に踊りました。

3 選択クイズ・・・いろいろな質問を出題したのですが、「日本語で“Thank you”は何と言いますか」などの質問にも素早く正解を出してくれました。

4 質問タイム・・・「学校は好きですか」「どんな教科が好きですか」など子どもたちはニコニコと答えてくれました。

5 スリランカの子どもたちの作品紹介・・・アヒルやチョウチョの絵などの作品を見せてくれました。

途中で音声が切れてしまうというハプニングが起こりましたが、20分ほどで復活し交流を続けることができました。生徒の一人が、「自分の英語で相手に伝わるか、とても不安でした。しかしスリランカの子どもたちの笑顔を見て、自然と自分も笑顔になっていました」と感想を書いてくれたように、小学生の笑顔がとても印象的で生徒たちは「かわいい」を連発する交流会となりました。今回の交流会に尽力してくださった方々に感謝します。

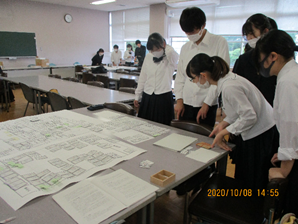

SNS注意喚起リーフレット作成最終ミーティング

「SNS注意喚起リーフレット作成最終ミーティング」を実施しました。

佐野市の職員の方々6名が来校され、1年時19班だった2年生のメンバー6名と話し合いを行いました。これは、佐野市からSNS注意喚起のためのリーフレット作成を依頼され、これまでに作り上げてきた原稿の最終打ち合わせです。1時間にわたり、リーフレットの細部までチェックをしました。

このリーフレットは、7月中に完成予定であり、佐野市立城東中学校での配布イベントが計画されています。

ミーティングの様子は、佐野ケーブルテレビで放送予定です。

高1総学活動報告

SGH国内班活動報告

高1 オンライン会議ツール使用でのCTPの授業

令和2(2020)年6月25日(木)6時間目に、高校1年生が学校設定科目CTP(クリティカル・シンキング・プログラム)の授業をオンライン会議ツールを用いて受講しました。今回は公民関連のCTPで、この分野に関して、より専門的知識を持っている本校の島田佐智夫教諭より、演繹法や帰納法を使って結論を導く方法を学習しました。4クラス同時展開で、1年3組の授業を他の3クラスに配信しました。準備に時間がかかりましたが、初めての試みとして次回につながるものと思います。7月2日(木)は卒業生が高校1年生に対して、総学課題研究の話をしてくれることになっており、とても楽しみです。

SGHクラブ国内班、オンライン講座

SGHクラブ海外班、第2回オンライン講座

SGHクラブ海外班 宇都宮大学国際学部とオンライン交流を行いました。

SGHクラブ海外班の引継会

新3年生からは、とにかく事前調べを念入りに行った方がよいいうアドバイスがありました。今後のSGHクラブ海外班の発展を期待します。3年生の皆さん、大変お疲れ様でした!

SGHクラブ海外班のオンライン講義を実施しました。

令和2(2020)年6月3日(水)16:00-17:00にSGHクラブ海外班のオンライン講義が実施されました。宇都宮大学農学部の大久保達弘教授に「マレーシア・サラワクの地理・民族・教育・自然」と題し、国の大きさや、気候、政治体制、経済等のお話をしていただきました。ボルネオ島の大きさが本州よりもかなり大きいなど地理的なことから、マレーシアと日本の歴史的な関係など説明をしていただきました。この後、6月17日(水)に第2回オンライン講座が行われますが、そちらもとても楽しみです。大久保先生、興味深い講義をありがとうございました。

オンライン講座 昨年の活動の感想を話しているところ

SGH研究班説明会を開催しました。

国内班 海外班

SGH海外研究班担Web会議 宇都宮大学農学部 大久保達弘教授

令和2(2020)年5月28日(木)17時から、本校英語演習室にてSGHクラブ海外研究班を御指導をいただいている宇都宮大学農学部の大久保達弘教授、本校非常勤講師である赤堀雅人先生と校長及びSGHクラブ担当者の8名でWeb会議を行いました。マレーシアでの活動に30年以上の経験をお持ちの大久保先生に本校の海外班に対して講義をしてき、今後の研究についても御意見を伺えるかお尋ねしたところ、快諾していただけました。今後の活動がとても楽しみです。

大久保先生には、昨年度の海外班が御指導を頂いており、今年度実現すれば2年目となります。昨年度の成果を踏まえ、さらに良い研究になることでしょう。

また、現在SGHクラブ国内研究班も計画を進めていますので、楽しみにしてください。

SGH海外研究班担当者打合せWeb会議

令和2(2020)年5月19日(火)10時から、マレーシアのサラワク州クチンにあるセントテレサ中等学校の協働研究の担当者とWeb会議を実施しました。初めは担当者同士でWeb会議システムのチェックを兼ねて実施予定でしたが、両校とも校長先生が出席してくださることになり、フォーマルな会議となりました。セントテレサから5名、本校からは4名の先生方が会議に参加しました。セントテレサ校の先生方は休校中でご自宅からの参加となりました。

今年度はマレーシアを訪問することができない状況です。SGHの海外班を希望していた生徒諸君はとてもがっかりしているのではないでしょうか。

しかし、マレーシアでのフィールドワークができなくても研究をすることはできるのでSGH海外研究班の募集は昨年同様行いたいと思っています。マレーシア訪問はありませんが、Web会議やSNSを利用して、マレーシアのセントテレサ中等学校との協働研究を考えています。

今回の会議では、合同チームを作成し協働研究をしていくことで合意しました。各校それぞれ15名を募集し、本校から3名、セントテレサから3名の6名で1チームを作成します。合計で5チーム作成することになります。

セントテレサ高校との協働研究をしたい生徒の皆さんは、6月に募集を行いますので応募してください。係は大嶋(英語科)になります。トピックはユニセフのSDGsから選ぶことになります。

令和2(2020)年度 SGH第1回アドバイザー会議

令和2(2020)年4月14日(火)14:00から校長室にて、SGH第1回アドバイザー会議が行われました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、web会議での実施となりました。

休校となっているため、生徒の皆さんのSGHオープニング講演会は中止となりましたが、アドバイザー会議を実施することができ、アドバイザーの先生方から様々な御助言をいただくことができました。先生方の言葉は今年度の我々のSGH活動に大いに勇気を与えてくれるものでした。

本校SGHのグローバル教育統括アドバイザーの宇都宮大学教授松金公正先生にweb会議をご提案いただき、もうお一人のグローバル教育統括アドバイザーの東京海洋大学教授小松俊明先生にも快く承諾していただき、web会議が実現することができました。

会議の中では、今年度SGH活動がどのように行えるのかが一つの大きな議題となりましたが、アドバイザーの先生方からは、国内外に限らずonlineでのミーティングなどを行い「集まれないデメリットをメリットに」変えていくアイディアや「学び方のオプションを広げる」こと、さらに「今年は新しいものを作り出していく」と宣言するとよいなどのアドバイスをいただきました。先生方のアドバイスは、今年は公的機関や企業などにフィールドワークができないのではないかと思っていた私たちにとって明るい兆しを与えてくれるものでした。

生徒の皆さん、今年度の課題研究はいろいろと制限が起きることが予想されますが、視点を変えるといろいろと実行できることはありそうです。昨年できなかったものが、今年だからできたというものを作り出していきましょう。ピンチをチャンスに変えていけるといいですね。

最後になりましたが、web会議を提案してくださった松金先生に感謝し、さらに、会議後もアドバイスを下さった小松先生に感謝致します。ありがとうございました。

特にありません。