文字

背景

行間

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 120 イソアワモチ

栃高博物館 120 イソアワモチ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱)ドロアワモチ科

学名 Onchidium verruculatum

大きさ 5cmくらい

分布 潮干帯の岩場

千葉館山の潮の引いた岩礁地帯ではあっという間に10匹ぐらい見つかり

ます。ただし、保護色で背景の岩や藻類と見分けがつきません。しっかりと

最初の一つを観察すると、近くに意外なほどたくさんいることがわかります。

名前は、「粟餅」からきています。表面のつぶつぶがそう見えたのでしょう。

硬そうに見えますが、触ると意外に柔らかく「軟体」で、これも殻の無く

なった巻貝の仲間です。写真には5個体写っています。下側にある標本は

色が少し残っていて、つぶつぶも見えるので、背中側です。上の白い4つは

腹側です。

栃高博物館 119 ウミソウメン

栃高博物館 119 ウミソウメン

分類はウミウシと同じ

この紐状のものは、ウミウシの仲間のアメフラシの卵嚢です。ソウメン

のように細長く、ゼリー状の中にたくさんの受精卵が入っています。ここで

ヴェリジャー幼生まで発生し泳ぎ出します。アメフラシの神経細胞は大きく

神経回路を使った「慣れ」の実験は、生物の教科書に載っています。

すでに書きましたが、ヤリイカの神経細胞も有名です。ともに軟体動物です。

栃高博物館 118 ウミウシ

栃高博物館 118 ウミウシ

分類 軟体動物門 腹足綱(マキガイ綱) 異鰓上目

学名 仲間が多いため、書けません

英名 sea slug,nudibranch

大きさ 数センチ(数ミリから、アメフラシは30cm)

分布 暖かい海 淡水にはいません

日本名は「海牛」英名は「海ナメクジ」です。原色の華やかな色遣いと模様。

数センチと小さいながら、バラエティ豊かなウミウシの仲間は、専門のホーム

ページもたくさんあります。標本は残念ながら色が抜けてしまいました。生き

ていたときはどんな色だったのでしょうか。幼生はヴェリジャー幼生と呼ばれ

殻を持っています。成長したウミウシは殻が体の中に残るタイプと消失して

しまうタイプがあります。写真の標本には上部に白い殻が見えます。また

右側には触覚が2本見えます。

栃高博物館 117 アミガサタケ

ヨーロッパでは「モレル」と呼ばれる高級キノコですが、日本ではほとんど食べません。

近種のシャグマアミガサタケは猛毒です。英名は「False morel」です。

しているそうです。食用として一般的だそうです。(驚き!)市場の写真には

「Don’t touch」と書いた札がキノコの上にあります。解毒するまでは、

素手で触るなということです。すごい自己責任食品ですね。

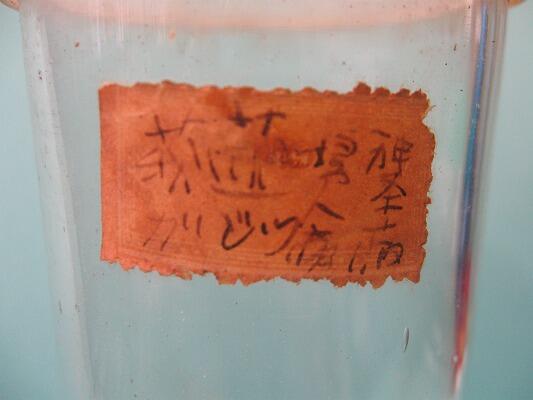

栃高博物館 116 ガジュツ(莪朮)

となりは「婦人病 神経痛」でしょうか。紫ウコンともいい、秋ウコンや春ウコンとは別種です。

健康サプリメントによく登場します。芳香健胃作用があるそうです。学名のクルクマは成分の

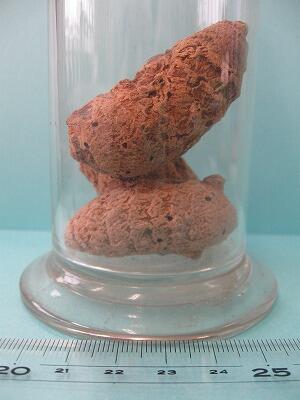

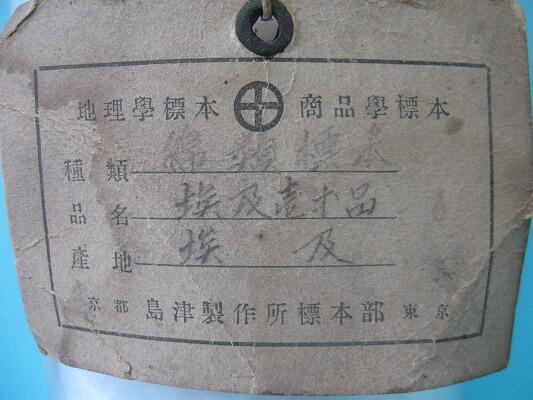

栃高博物館 115 エジプト綿 (埃及綿)

「埃及」はエジプトの当て字です。いまでもエジプトは一級品の綿花を生産しています。ギザの

ピラミッドの「ギザ」は綿のことです。ギザには品種番号がついており、「ギザ45」が最高品質の

綿花です。繊維が長いほど品質は高いそうです。また種子からは綿実油がとれます。

栃高博物館 114 麦角(麦角菌)

栃高博物館 114 麦角(麦角菌)

分類 菌界 子嚢菌門 ボタンタケ目 バッカクキン属

学名 Clabviceps purpurea

英名 ergot

大きさ 10~20mm

種のように見えます。また古いために真っ黒になったと思えます。

ほんとうは麦角菌というカビの仲間が寄生したためです。穂に寄生

すると菌核は黒い爪状になります。菌核とは菌糸が外界の厳しい条件

に耐えるため、硬い組織になったもので、決して大きめの黒い実では

ありません。中に毒性分が含まれ、食べると中毒を起こします。麦角

の誤食による中毒は中世ヨーロッパでよく起きたそうです。現在、

製粉工場では製粉段階で麦角菌を除去しているので安心です。また、

稲には発生しません。安心です。

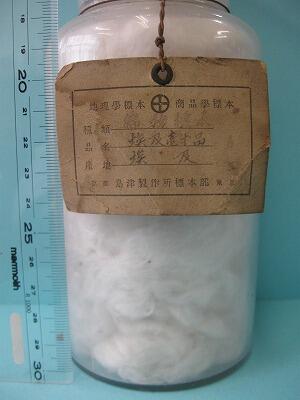

栃高博物館 113 モクロウ(木蝋)

栃高博物館 113 モクロウ(木蝋)・ハゼノキ(櫨の木)の実

分類 被子植物門 双子葉植物綱 ムクロジ目 ウルシ属

学名 Toxicodendron succedaneum

大きさ 高さ10m

分布 アジアの温暖な地域

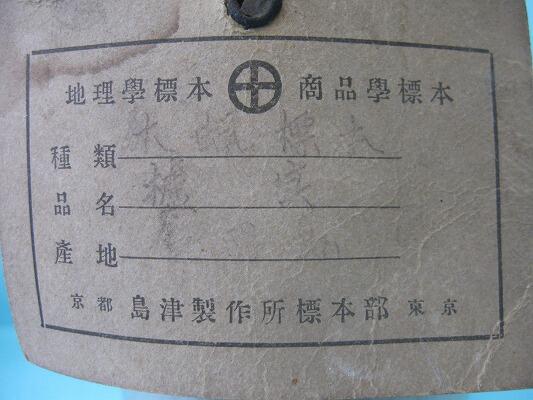

名札に「木蝋標本」「櫨実」が確認できます。産地は消えてしまいました。

島津製作所標本部の作製です。ハゼノキは雌雄異株で、種を絞った木蝋は和蝋燭

(わろうそく)の原料です。今では石油系のパラフィンから大量に安く生産されて

います。軟膏やポマード、クレヨンにも使われています。秋に真っ赤に紅葉する

ので「櫨紅葉」(はぜもみじ)といい、秋の季語になっています。

ヨーロッパでは、蜜蝋やパラフィンで蝋燭を作っています。蜜蝋

(Beeswax)はミツバチの巣を精製して作ります。だから木蝋の英名は

ありません。そして木蝋の虫へんは蜜蝋からきているのですね。

栃高博物館 112 ヒマ(蓖麻)

トウダイグサ科の和名が大戟科。この種を絞ってできるのが「ヒマシ油」です。

トウゴマ(唐胡麻)ともいいます。トウゴマは「生物」の授業では、種子の

呼吸商の例として登場します。用途としては、医薬品の下剤です。昔の海外

ドラマで、子供が、ヒマシ油をスプーンで飲まされるシーンがありました。

ものすごくいやな顔をしていたので、よほどまずいか、臭いものなのだろう

と思っていました。ちなみに私は、飲んだことがありません。ただ子供の時

なので記憶がないだけかもしれません。学名のリシンは、種に含まれる毒性

タンパク質の名称です。キャスター・オイルは、アニメ「ポパイ」のオリー

ブ・オイルの兄です。

栃高博物館 111 カイコの繭

絹糸を作り出す家畜化した昆虫です。どれくらい家畜化しているかというと、

野外の桑の木に幼虫を這わせると、鳥に食われるか、一晩で落下し、死んでし

まうそうです。また成虫は、体が大きく、羽ばたきますが飛べないそうです。

1個の繭は1本の糸でできており、長さはなんと1300~1500mあります。

「生物」の授業では、脱皮と変態のホルモン調節、フェロモンで重要な生物となっ

ています。

タコ瓶」といいます。三角形が、もちろんイカ瓶です。以後お見知りおき下さい。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します