文字

背景

行間

歴史ある栃木高校に眠るお宝の標本たちを紹介します

栃高博物館 110 タルホコムギ(樽穂小麦)

栃高博物館 110 タルホコムギ(樽穂小麦)

分類 被子植物 単子葉植物 イネ目 イネ科 エギロプス属

学名 Aegilops squarrosa

英名 Tausch’s goat grass

大きさ 花序(穂)の長さ5~7cm。一つの花序に小穂が9~11個付く。

分布 中東地域

中東原産です。芒(のぎ:小穂の先端にあるとげ状の突起)を除いた

一粒(小穂)の大きさは5~10mmです。その一粒が樽のような形をしているので

この名があります。生物選択者なら必ず知っている有名な植物です。

タルホコムギ(2n=14・DD)と二粒系小麦(2n=28・AABB)をかけあわせて

倍数化したものが、パン小麦(2n=42・AABBDD)です。3つのゲノム(AとBとD)

を合わせもつ六倍体で、人類を支える優秀な作物です。

英名「Tausch」はチェコの植物学者イグナツ・フリードリッヒ・タウシュにちなんで

命名されました。

栃高博物館 109 チョウザメ

栃高博物館 109 チョウザメ

分類 脊椎動物亜門 軟質亜綱 チョウザメ目 チョウザメ科

学名 Acipenser medirostis

英名 Sturgeon

大きさ オオチョウザメ(ベルーガ)4m(標本は35cm)

分布 北半球の海と川

軟骨魚類のサメの仲間ではなく硬骨魚類。軟質亜綱は11の「目」がありますが

現生種はチョウザメのみであとは絶滅種。古代魚といわれるゆえんです。

背中の写真(下)を見てください。鱗の形が「蝶」のようです。名前はここからきています。

かつては北海道の石狩川や天塩川にもいました。

オオチョウザメ(ベルーガ)は4mにもなるそうです。そして「ベルーガ」はキャビアの

最高級品です。

栃高博物館 108 エラブウナギ

栃高博物館 108 エラブウナギ

分類 脊椎動物亜門 爬虫綱 ヘビ亜目 コブラ科 エラブウミヘビ属

学名 Laticauda semifasciata

英名 Erabu black-banded sea krait

大きさ 70~150cm(標本は約80cm)

分布 南西諸島海域 近年では九州、四国でも(地球温暖化の影響か)

魚類のウナギではなく、爬虫類のウミヘビの仲間です。鱗、頭を見ると蛇ですね。そして

特徴的な尾。泳ぐために扁平になり、まるで魚の鰭のようです。 英名のblack-banded

は、この標本では消えてしまいました。英名のkraitとは陸生のコブラ科の蛇でエラブウミ

ヘビのように黒い縞模様をもっています。毒(コブラ科)は強いですが、おとなしく口も小さい

ため、噛まれることはないそうです。しかし絶対噛まないとは言い切れません。卵は海岸の

岩場の陰に産みます。亀のように砂浜に上陸して、穴を掘って産むわけではないようです。

「イラブー」とよばれ、食用になっています。

栃高博物館 番外 「シャチホコガの幼虫」

生物室に、変わった形の生き物が持ち込まれました。イモムシのようですが

長い足が生えており、威嚇するように足を広げます。写真はビーカーに入れて

正面から撮影しています。眼のように見える2つの白い点は複眼に光が当たって

できたものです。前足の4本は長く、昆虫の成虫の足のようです。尾部に2本の

突起が見えます。右の写真を見ると、かぎ爪のある後ろ足が左側に3本見えます。

これはイモムシの足ですね。撮影したとき、ビーカーに入っていましたが、迫って

くる感じに少し恐怖を覚えました。

蛾の幼虫で、お城の屋根のシャチホコに似ているのでこのような名前になりました。

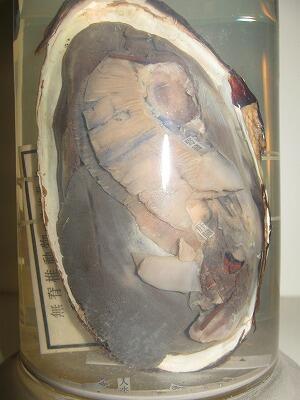

栃高博物館 107 カラスガイの解剖標本

栃高博物館 107 カラスガイの解剖標本

分類 軟体動物門 二枚貝綱 イシガイ科 カラスガイ属

学名 Cristaria plicata

大きさ 約25cm(30cmを超えることも)

分布 北海道から本州、九州の淡水

右上の丸いものは閉殻筋(貝柱)です。そのとなりに

横に線の入った鰓が2枚見えます。鰓の下右側が

肝臓です。肝臓の横に白い出入水管があり、さらに

左の大きい黒い部分が斧足になります。

栃高博物館 106 サメの解剖標本

分類 脊索動物門 軟骨魚綱 メジロザメ目 ホシザメ属

学名 Musterus manazo

英名 starspotted smooth-hound

大きさ 約1.5mになる(標本は30cm)

分布 北海道以南の日本沿岸

臓器に色素を注入した解剖標本です。口の下には1対の鰓があります。

その下のひときわ大きい臓器は肝臓です。肝臓の下左側にある長い器官

は、らせん腸です。右はサメの胃です。ホシザメは食用で、おもに蒲鉾など

の練製品に使われています。栃木では「モロ」などのサメの切り身が売ら

れています。醤油で甘く煮るとおいしいですよね。

栃高博物館 105 ヤリイカの解剖標本

分類 軟体動物門 頭足綱 ヤリイカ属

学名 Loligo bleekeri

英名 Spear Squid

大きさ 30~40cm

分布 日本列島沿岸 黄海 東シナ海

色素注入してあるので、黒い部分は鰓です。鰓の横、表面に血管が走

っているのが肝臓で、その下の茶色い部分が卵巣です。精巣ならば白く

なります。

ヤリイカは、食卓でもおなじみですが、実は生物教科書でもおなじみで

無髄の巨大軸索をもち、神経生理のモデル生物となっています。

飼育がとても難しく、常設展示している水族館はまれです。

栃高博物館 104 タマムシ

タマムシ(玉虫)

分類 節足動物門 昆虫綱 甲虫目 タマムシ科

学名 Chrysochroa 英名 Jewel beetle

コガネムシ(黄金虫)

分類 節足動物門 昆虫綱 甲虫目 コガネムシ科

学名 Mimela splendens 大きさ17~23mm

栃高の校内で見つけました。もう3~4年たちますが、ともに美しさは変わりません。特に

タマムシの虹色は、心惹かれます。残念ながら羽が1枚取れてしまいましたが、そのおかげで

飛翔用の透明な羽が見えます。

栃高博物館 103 イタチ

分類 哺乳綱 ネコ目 イタチ科 イタチ属

学名 Mustela

英名 weasel

大きさ この標本の胴長30cm

分布 日本全国(ニホンイタチ)

体が細長いイタチ科のほ乳類は、小さい方からオコジョ、イイズナ、イタチ、テン、川に入って

カワウソ、海に入ってウミウソ、ではなくラッコです。毛皮を獲るミンクやペットのフェレットもイタチ

の仲間です。

栃高博物館 102 リス

分類 哺乳綱 ネズミ目 リス科 リス属

学名 Sciurus lis

英名 squirrel

大きさ 体長16~22cm、尾長13~17cm

分布 亜高山帯までの森林

ニホンリスの剥製と思われます。近年ペットショップで販売され、それが逃げ出して繁殖して

います。よく知られているのがシマリスです。食性はほぼ植物食で昆虫も食べます。リス科には

ほかにモモンガやプレーリードッグがいます。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します