文字

背景

行間

農業授業の話題より

作庭 【環境緑地科:造園】

環境緑地科3年生造園コースの生徒が『課題研究』の授業で作庭を実施しています。

少しずつ施工が進み、今回は竹垣や石材の据え付けなどを行いました。まだまだ先が長いので頑張りたいと思います。

竹垣 竹垣(2)

竹垣(3) 石の据え付け

石の据え付け(2) 石の据え付け(3)

石の据え付け(4)

ドウダンツツジの刈込【環境緑地科:造園】

環境緑地科2年生造園コースの生徒が『ヘッジトリマー』でドウダンツツジの刈り込みを行いました。

刈り込みバサミより早く広範囲を刈り込むことが出来ますが、トリマーが重くて大変でした。よりキレイで安全に出来るよう頑張ります。

次の日は言うまでもなく筋肉痛でした。

before after

樹木鑑定【環境緑地科:造園】

新しい家族が増えました【食料生産科:畜産】

6月19日(金)大笹牧場よりブラウンスイス種の子牛(生後2週間オス)が農場に来ました。

まだ、名前は決まっていませんので、これから生徒のみなさんと良い名前を付けて飼育していきます。

大笹牧場から子牛が到着した時の様子 ココナ号との対面式

ミルクをお腹いっぱい飲んでいる様子

トウモロコシ人工授粉【農業と環境】

トウモロコシの先端に雄穂が咲き、雌穂に受粉させトウモロコシの実が結実します。しかし、この雄穂がトウモロコシを食するアワノメイガを誘引するため、害虫駆除と確実に受粉させるため人工授粉作業を行いました。

また、暑い日射しの中、熱中症に気をつけながら作業と観察を行いました。生徒一人一人、熱心に観察し生長の違いを記録していました。

追肥と除草【農業と環境】

一つ一つの管理に対して真剣に行うとともに、班ごとのメンバーで協力しながら追肥や薬剤散布に取り組みました。

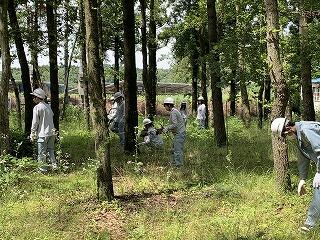

森林管理【環境緑地科:林業】

演習林内は新緑が日差しを和らげ、瑞々しい苔や様々なキノコが生えている場所もあり、「これは何キノコかな?」など話をしながら森林内を綺麗にしました。

マイタケ原木畑づくり【環境緑地科:林業】

木枠を完成させ、昨年12月から培養しているマイタケ原木を埋めていきます。

ドウダンツツジの刈り込み 【自由選択:造園】

before

after

ヘッジトリマーの使い方【環境緑地科:造園】

初めてのエンジンがついた機械なので安全意識を高め、次回からの実習に備えました。

初めてのトリマーを手にする様子

エンジン始動の様子

マツのみどり摘み【環境緑地科:造園】

before

after

牛の飼育管理 【食料生産科】

実習スタート【環境緑地科:造園】

通常登校が再開し、造園の授業も始まりました。

今回は環境緑地科2年生の造園コースの生徒が刈り込みを行いました。

久しぶりの実習で大変でしたが、少しずつ上手になりました。

次回も頑張ります。

農業と環境 畑の様子

毎年、1年生の科目「農業と環境」で、トウモロコシとジャガイモの種まきを行います。今回の休校により、担当職員で4月上旬に種をまきました。現在、トウモロコシとジャガイモは芽が出て元気に生長しています。

休校が終わり、1年生の皆さんと栽培を通して学習できることを楽しみにしています。

感謝状を頂きました【環境緑地科 草花】

毎年、鹿沼警察署等に本校で栽培した花壇苗をプランターに植え、配布しています。この件について鹿沼警察署長様より感謝状を頂きました。

コサージュの作製 その3(花の加工)【環境緑地科:草花】

2年草花の生徒達で卒業生の胸花(コサージュ)の作製練習をしました。今日は花の加工(ワイヤリング)です。とても楽しいです。

上農林林業部門研修会【環境緑地科:林業】

1月29日(水)

環境緑地科2年林業専攻生対象にキノコ・木工・獣害・放射線量測定・木材強度試験についての研修会を行いました。

①菌床しいたけ生産について 大橋様

②鹿沼寄木組子細工について 豊田木工所様

③林業関係試験研究について 林業センター様

ありがとうございました。

【生徒の研修メモより抜粋】

・1日に800個の菌床を作り、50回繰り返す。作業効率や安全を考えながら道具や建物まで自作しているのが凄い。シイタケの収穫が楽しかった。【キノコ】

・組子の形には花の名前が付けられている。木材を組み合わせるには数学の角度の計算が大切。組子の体験は難しかったけど楽しかった。【組子】

・獣害によって樹皮が剥がされたり、葉が食べられたりした所をよく見るとどんな獣が食べたのか区別がつく事を初めて知った。捕獲した獣を殺さずにすむ方法は無いだろうか。【獣害】

・東日本大震災以降、常に放射線量を測定しなくては流通できなくなっているものもある。キノコは放射線量を原木から吸収濃縮してしまう。安全で美味しく食べるためには大変だ。【放射線測定】

・1本の柱材は横からの圧力3t弱まで耐えられる。割れた時の音は爆発したような音で驚いたが、割れ方が薄皮を剥くように割れていて家の柱は地震などが来てもなかなか割れないのだと安心した。【木材強度試験】

コサージュの作製その2(リボン作り)【環境緑地科:草花】

2年草花の生徒達で卒業生の胸花(コサージュ)の作製練習をしました。今日はリボン作りです。指がつりそうになります。

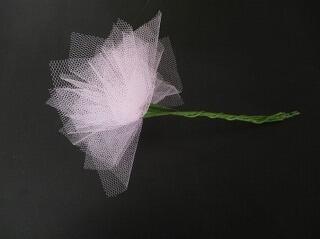

コサージュの作製 その1:チュール作り 【環境緑地科:草花】

1月16日

2年草花の生徒達で卒業生の胸花(コサージュ)の作製練習をしました。

まずはチュール作りです。最初は大変でしたが、慣れてくると綺麗にできて楽しいです。

スギの伐倒 【環境緑地科:林業】

1月10日・17日

本校農場のスギの木を柱材にする為に、環境緑地科の林業専攻3年生が1人1本チェーンソーを使って切り倒しました。

ロープなどを使い、自分たちの切り倒したい方向へ切り倒す事ができました。切り倒した後は、枝を切って丸太にします。

医療機関にて、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・感染性胃腸炎・溶連菌感染症の診断があった場合には、こちらの申し出書を保護者の方が記入し、学校にご提出ください。