文字

背景

行間

R7

第1回寄宿舎外出

今年度も、寄宿舎では外出します。今回は、中学部女子・高等部男子舎生の2名が、11月5日(水)にスクールバスに乗車して、JR宇都宮駅近くのファミリーレストランに外食に行きました。年に1~2回の外出とあって、二人ともテンションが上がって上機嫌でした。

お店では、それぞれピザやハンバーグ、ソテーやデザートなど、事前学習で決めたメニューを注文しました。ふだん寄宿舎で食べる食事とは雰囲気も違い、いつも以上に食欲旺盛な二人でした。お腹も満足して帰路につきました。

芸術家の派遣事業(沢井箏曲院宇都宮研究会の皆様をお迎えして)

11月6日、芸術家の派遣事業の一環として、沢井箏曲院宇都宮研究会より3名の講師の先生方をお迎えし、箏の体験授業を実施しました。限られた時間の中でも丁寧にご指導いただき、中学部、高等部の生徒たちは日本の伝統音楽にじっくりと触れることができました。鑑賞コーナーでは、和楽器のアンサンブルによる「アンパンマンのマーチ」や、教科書にも掲載されている「春の海」「六段」、さらにオリジナル曲「八咫烏(やたがらす)」の演奏が披露され、子どもたちはその音色に魅了されていました。箏に触れるのが初めての小学部の児童も多く、音を出す楽しさや、和楽器ならではの響きに感動する姿が見られました。日本の伝統文化を身近に感じる貴重な機会となりました。

寄宿舎ハロウィンナイト

10月27日(月)寄宿舎で「ハロウィンナイト」が行なわれました。寄宿舎生は、この日に向けて選んだ思い思いの衣装に身を包み、魔法使いや黒猫、極めつけは恐竜まで、いつもと違う自分になりきって、寄宿舎から学校職員室までをぐるりと一周行進しました。その様子を見た先生方からは、拍手と歓声とともに「かわいい」「似合っている」と声を掛けてもらいました。寄宿舎に戻って記念撮影の後、準備されたお菓子を受け取って、盛り上がった夜でした。

城山地区文化祭・農業祭

11月1日(土)・2日(日)の2日間、宇都宮市城山地区市民センターにて「城山地区文化祭・農業祭」が開催されました。両日、市民センター内では作品展が行われ、児童生徒の作品に多くの来場者が関心を寄せてくださいました。

2日には、専攻科の生徒によるマッサージコーナーが開設され、地域の皆様に大変好評をいただきました。天候にも恵まれ、お客様との会話も弾み、和やかな雰囲気の中での施術となりました。また、マッサージコーナーの隣には点字コーナーも設けられ、親子連れや中学生のグループが点字の仕組みを確かめながら、楽しそうに体験されていました。

地域の皆様との交流を深める貴重な機会となりました。

小学部 修学旅行

10月9日~10日の1泊2日で小学部5・6年生が東京・埼玉方面へ修学旅行にいってきました。

1日目は新幹線や山手線、地下鉄にも乗って、まずはキッザニア東京に行きました。それぞれが事前に選んでいた仕事の体験をしました。ベーカリーでパン作りをしたり、歯医者さんをしたり、免許を取得してレンタカーに乗ったりしました。お仕事によっては制服も着て、本格的な体験ができました。その後は東京駅一番街でお土産を買ったりレストランで食事をしたりして、ホテルに向かいました。ホテルではユニットバスでの入浴を体験し、ふかふかのベッドでゆっくり休みました。

2日目の朝はホテルのビュッフェ形式の朝食で始まりました。好きなものをおいしくいただき、元気に出発しました。大宮の鉄道博物館では学級ごとに見学をしました。引退した車両に実際に乗り込み、座席に座ったり、網棚やストーブを触察したり、ミニ列車を運転したり、蒸気機関車の汽笛を聞いたりしました。お昼は駅弁を食べ、大満足でした。

二日間、天気にも恵まれ、普段はできない体験を存分に楽しんできました。

令和7年度第2回情報処理検定

10月9日(木)には第94回文書デザイン検定試験、10月10日(金)には第72回プレゼンテーション作成検定試験が本校を会場として実施され、高等部の生徒1名が2級を受験しました。

また翌週10月17日(金)には、第144回日本語ワープロ検定試験が行われ、同じ生徒が受験しました。

検定結果の通知は、2週間から3週間後となる予定です。

すべての検定を挑戦したこの生徒は、夏休みから合格を目標に自分で計画を立て、家庭学習を中心に練習を重ねてきました。結果はまだわかりませんが、努力を積み重ねてきた過程がとても大切です。今回もとてもよく頑張りました。

高等部修学旅行

10月1日(水)から3日(金)まで、高等部普通科2・3年生が、東北方面へ修学旅行に行きました。

1日目

宇都宮駅新幹線改札前に集合し、出発式の後、東北新幹線に乗って仙台に向かいました。仙台から在来線に乗り換え、松島へ向かいましたが、大雨のため仙台に引き返すことになりました。仙台駅到着後、グループごとに分かれ、それぞれ昼食を取ったり駅周辺を散策してお土産を購入したりするなど、有意義な時間を過ごしました。

2日目

この日は一日グループ別に行動しました。Aグループは、初日はキャンセルとなった松島へ行きました。遊覧船に乗って波の揺れや潮風を感じたり、波の音や海鳥の鳴き声を聞いたりしました。松島のシンボルである五大堂で、緊張しながら透かし橋を歩いたり写真を撮ったりした後、手焼き笹かまや手焼きせんべい、カステラ、焼き牡蠣、ずんだシェイクなどの松島グルメを堪能しました。午後は震災遺構仙台市立荒浜小学校を訪れました。校舎2階にまで来た波の高さ、押し流されてきた瓦礫による床の傷跡などに実際に触れ津波の威力を知るとともに、震災当時の学校や町の様子、地域の復興に尽力してきた人々の思いについて学びました。

Bグループは地下鉄を利用して震災以降荒浜小学校へいきました。最寄りの新井駅にある「せんだい3.11メモリアル交流館」では、開館前にもかかわらず、職員さんがていねいに震災による被害の様子や展示物について、丁寧に説明してくださいました。震災遺構荒浜小学校を見学した後、荒浜小学校から700m離れた海岸まで移動し、波の音や潮風を感じたり、はだしになって砂浜の上を歩いたりしました。その後「フルーツパークあらはま」まで移動し、果物狩りや昼食を楽しみました。

夕食はそれぞれ仙台のまちなかまで出向き、仙台名物の「牛たん」を堪能しました。

3日目

最終日も一部グループ別に行動しました。

Aグループは、2日目に訪れる予定となっていた青葉城址公園へ行き、かつて仙台城のあった地の爽やかな風を浴びながら、伊達政宗像の前で記念写真を撮りました。限られた時間ではありましたが、時代によって異なる石垣を触り比べたり大広間跡の広さを歩いて体験したりすることもできました。

Bグループは仙台三越まで移動したのち、店内でお土産を買いました。その後Aグループと合流し、「魅知国定席花座」で落語や講談などを聞き、楽しいひと時を過ごしました。

3日間たくさんの学びや経験があり、とても良い思い出ができました。

令和7年度赤い羽根共同募金運動キックオフイベントおよび街頭募金活動への参加について

10月4日(土)宇都宮市のオリオンスクエアにて行われた令和7年度赤い羽根共同募金キックオフイベントおよび13日(月)にベルモールにて行われた街頭募金活動に、本校高等部普通科の生徒3名がボランティアとして参加しました。

キックオフイベントとは、10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が開始されたことを周知するために行われる、栃木県共同募金会主催のイベントです。生徒1名は昨年度に引き続きセレモニーの司会進行を担当させていただき、心地よい緊張感のもと大役を堂々と務めました。

街頭募金活動では、同年代の高校生や地域の方々と交流を深めながら募金への協力を呼び掛けました。同じ街で暮らす人と人とのつながりをあらためて感じられたのではないかと思います。

寄宿舎うたの王様IN秋祭り

9月29日(月)、「寄宿舎うたの王様IN秋祭り」が行われました。午前中のあけぼの会奉仕作業の際に保護者の方々の御協力をいただき、会場をきれいに飾り付けました。寄宿舎生や寄宿舎関係職員に加えて、通学生やその保護者の皆様をお迎えし、熱気に包まれた会場は大盛況でした。今回、寄宿舎生・通学生合わせて総勢11組が、歌や演奏、応援コールなど個性的なパフォーマンスを披露してくれました。加えて、スペシャルゲストでの先生方の楽しい歌や手作りオルゴールを披露されて、最後の最後まで大盛り上がりでした。終了後に寄宿舎生に話を聞くと、「めちゃめちゃ楽しかった。」「まさか自分が王様になるなんて!」「来年は何を歌おうかな」など興奮冷めやらぬ様子でした。

飾りつけに御協力いただいた保護者の皆様、そして当日参加してくださった全ての方々、本当にありがとうございました。

交通安全教室が行われました。

9月29日(月)、オートテクニックジャパンの皆様の御協力のもと、今年度は、3グループに分かれて活動しました。ハイブリッド車と電動キックボード・電動バイクの走行に合わせて青信号になると振動で知らせる補助信号機や音響信号機を使いながら横断する練習をしたり、車両接近通報装置の位置を確認したりして、改めて安全への意識を高めることができました。また、実際の道路環境を利用し、交通車両音や停止音を手がかりに横断歩道を渡る体験も行いました。音や信号を頼りに安全に行動することの大切さを学び、とても貴重な体験となりました。

R6

市指定天然記念物の桜~「古賀志の孝子桜まつり」に参加しました。

3月29日(土)から30日(日)の2日間、城山西小学校にて古賀志の孝子桜まつりが開催されました。本校が参加した30日には、点字体験と専攻科によるマッサージのコーナーを開設し、地域の方々に体験していただくことができました。前日のみぞれ混じりの天気にかわって、開設当日は日の光がさし、花を咲かせた孝子桜がきれいに見られました。孝子桜を前に会話もはずんで、本校の取り組みについても興味をもっていただくことができたと感じます。当日はたくさんの方々にお立ち寄りいただきありがとうございました。知事さんからも、「皆さんをたくさんほぐしてあげてください。」と笑顔でお声掛けいただきました。今後も地域の方々との交流を大切にしていきたいと思います。

令和6年度修業式

3月21日(金)、令和6年度修業式を行いました。

修了証授与では、児童生徒一人一人の名前が呼ばれ、各学部の代表が校長先生から「頑張りましたね。」と声をかけられながら修了証を受け取りました。

校長先生からの講話では、1年間の学習の積み重ねと経験が成長につながっていること、それを土台に次の学年の学習に生かしてほしいことなどの話がありました。

令和7年度第1学期始業式は4月8日(火)になります。春休み中も安全に過ごし、元気に登校してください。

令和6(2024)年度「学校評価」の結果について

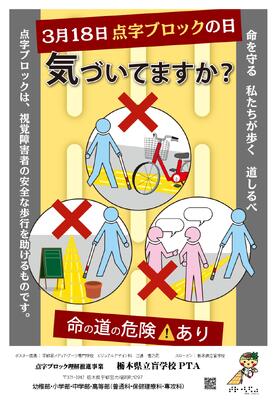

点字ブロックの日 3月18日

3月18日は「点字ブロックの日」です。

点字ブロックは、岡山市の安全交通試験研究センター初代理事長の三宅精一氏によって考案されました。1967年3月18日に、世界で初めで、岡山盲学校近くの交差点に敷設されました。

「点字ブロックの日」は、この日を記念した日です。2001年にJIS規格として形状の標準化が行われました。点字ブロックの色は主に黄色で、線状の誘導ブロックと点状の警告ブロックがあります。

点字ブロックは、視覚障害者の安全な歩行のために大切なものですので、点字ブロックの上や脇に自転車や車をとめたり、看板や物を置いたりしないようにお願いいたします。また、白杖歩行だけでなく、点字ブロックを目で追いながら歩くことが可能な弱視者にとっても大切なものであり、路面との色のコントラストがはっきりしている黄色の点字ブロックが敷設されていくことも重要です。

本校ではPTA活動の一環として、点字ブロック理解推進事業を行っています。今年度も宇都宮メディア・アーツ専門学校の御協力を得て、点字ブロック理解啓発のポスターを作成し、県内約400カ所に配布いたしました。また、全国産業教育フェア栃木大会では理解啓発のうちわの配布も行いました。点字ブロックへの理解啓発を通して、視覚障害者のより安全な社会環境が整っていくことを願っています。

小学部家庭科「地域かかわりプロジェクト」

2月14日、小学部5・6年の家庭科の学習として、下福岡集落センターにおいて「ビオトープの里ふくおか」の活動について会長の駒場さんをはじめ5名の方々に御協力をいただき、お話を伺いました。児童からの質問に答えながら、この「ビオトープの里ふくおか」の事業は、盲学校があるこの福岡町で17年前から始まったこと、ホタルの観察会や生き物調査など子どもたちも参加できる行事があることなど詳しく教えていただきました。自然と共生するための様々な取組について知り、自分に何ができるのかを考える機会になりました。お土産にお月見で使われるという「ぼうじぼ」をいただきました。子どもたちがこれで地面をたたきながら、家々を回るとお菓子がもらえるそうです。わらで作った温かみのある「ぼうじぼ」を持って1キロの道のりを学校まで帰ってきました。

事後学習として、学習したことを新聞にまとめて校内に掲示しました。

令和6年度卒業式

3月11日(火)、多数の来賓をお招きし、盛大かつ厳粛に令和6年度の卒業式を挙行いたしました。

今年度は小学部1名、中学部3名、高等部普通科4名、高等部保健理療科1名、高等部専攻科2名の卒業生一人一人が「おめでとう」の言葉と共に、学校長から卒業証書を授与される姿は、一人一人が輝き、とても誇らしいものでした。

盲学校を卒業し、社会に羽ばたく皆さん、盲学校は皆さんのふるさとです。今後も皆さんの成長と活躍を見守り、またこれからも応援しています。

御卒業おめでとうございます。

寄宿舎ADL活動 最終回 「飛び立て!」

1月から開始したホームページ連載企画も、いよいよ最終回を迎えました。

3月、残り少ない寄宿舎生活は、男子棟の舎室に戻り、後輩や専攻科生と共に過ごしました。そして3月11日、無事盲学校・盲学校寄宿舎を巣立っていきました。

4月からの生活で新しいチャレンジに向かう時、寄宿舎の「巣立ち計画」で得た自信が、羽ばたく力になってくれることを願います。大丈夫、きっとできる!

飛び立て!!

【舎生の振り返り】

1ヶ月間、疑似一人暮らし体験としてADL室を利用させていただきました。友達をおもてなししたり、一人でご飯を作ったり、洗濯物干しや掃除に苦労したりなど、たくさんの経験をすることができました。卒業後は進路先の宿舎に入り、本当の一人暮らしが始まります。ここで得たたくさんの学びを活かし、充実した生活を送りたいと思います。今まで取り上げていただき、ありがとうございました。この体験談が、少しでも将来みんなの役に立つことを願っています。

寄宿舎ADL活動 第8回 「ADL室4週目」

1か月のADL室生活が、無事最終週を迎えました。

火曜日は、寄宿舎で卒業舎生祝いの会がありました。「これまでの長い在舎期間、この1年間が一番濃かった」と振り返ってくれました。盲学校での学習の積み重ねがあったからこそ、「濃い」1年という振り返りにつながったのでしょう。

水曜日は最後の外出活動、中学部時代の舎担職員と宇都宮駅へ出かけました。

木曜日、最後のADL室での宿泊は、片付けをしながら過ごしました。

【舎生の振り返り】

今週も、宇都宮駅での外出がありました。まずは、近くのコンビニで衣料品売り場の商品を確認しました。思ったより多くの種類があり、ズボンやパーカーまで売っていることに驚きました。夕食のお弁当も、ルーペで見ながら食べたいものを選ぶことができました。解散まで少し時間があったので、ロッテリアに寄ろうと思いましたが、まさかの休業中。悩んだ末に、近くのタリーズコーヒーに決めました。メニューを把握するのが難しそうだったので、店員さんに何があるか質問して、その中からロイヤルミルクティーを注文しました。美味しかったので、数分で飲み切ってしまいました!解散後には、いつも寄っているコンビニで、おにぎりを選んで買いました。種類が多く迷いましたが、一人で購入することができました。

寄宿舎 卒業舎生祝いの会

2月25日(火)卒業舎生祝いの会が開かれました。卒業舎生からの思いのこもった挨拶の後、それぞれの担当寄宿舎指導員が選んだ記念品が校長先生から贈られました。その後も、記念撮影や会食会など、また一つ楽しい思い出を増やすことができました。6名の卒業舎生のみなさん、御卒業おめでとうございます。

令和7年度 児童生徒会役員選挙

2月28日、来年度の児童生徒会の役員選挙と立会演説会が行われました。今回は小学部副会長と中学部副会長の選挙でした。立候補者は、役員になったらやりたいことを自分の言葉で伝えました。児童生徒の皆さんは真剣に耳を傾け、その後の投票ではよく考えて選ぶことができました。投票所は実際の選挙を参考に、床のガイドラインやパネルで導線を分かりやすくし、一方通行で行えるように工夫しました。

R5

令和5年度修業式

3月22日(金)、体育館で修業式が実施されました。校長先生から、各学部の代表に修了証が授与されました。また、校長先生から、「今年度の成長を確認してほしい。」との講話がありました。1年間の学びを丁寧に振り返り、4月から新たな気持ちで目標達成に向けて頑張りましょう。

音楽棟の工事終了

長年の願いだった絨毯が張り替えられ、外壁が塗装され、照明も新しくなりました。3月21日(木)、一足早い音楽室のお披露目として、小・中学部合同の音楽の授業として、「音楽室の工事おわったよコンサート」を開きました。教室から音楽棟までの経路をたどり、教室等の新しくなったドアの素材も触って確認しました。音楽室に入ると、「ふかふかの絨毯だ!」と歓声が上がっていました。グランドピアノやバイオリンの演奏に合わせて「ドレミの歌」「北の国から」を歌ったり、マリンバやトーンチャイムの音色に耳を傾けたりしました。新学期の授業も楽しみです。

令和5(2023)年度「学校評価」の結果について

3月18日 点字ブロックの日

3月18日は「点字ブロックの日」です。今年度も点字ブロックの重要性を更に多くの方々に知っていただくことを目的とし、宇都宮メディア・アーツ専門学校の御協力を得て、ポスターを作成いたしました。

点字ブロックは、岡山市の安全交通試験研究センター初代理事長の三宅精一氏によって考案されました。1967年3月18日に、世界で初めて、岡山盲学校近くの交差点に敷設されました。

「点字ブロックの日」は、この日を記念した日です。2001年にJIS規格として形状の標準化が行われました。点字ブロックの色は主に黄色で、線状の誘導ブロックと点状の警告ブロックがあります。

点字ブロックは、視覚障害者の安全な歩行のために大切なものですので、点字ブロックの上や脇に自転車や車をとめたり、看板や物を置いたりしないようお願いいたします。また、白杖歩行だけではなく、点字ブロックを目で追いながら歩くことが可能な弱視者にとっても大切なものであり、路面との色のコントラストがはっきりしている黄色の点字ブロックが敷設されていくことも重要になってきます。

高等部普通科2年 校外学習

3月14日(木)に高等部普通科2年生徒2名がスクールバスと路線バスを利用し、JR宇都宮駅方面に校外学習に行きました。同行援護を利用して外出することを想定し、事前にJR宇都宮駅周辺の情報を収集したり、行動計画を作成したりしました。当日は、同行した職員に援助依頼をしながら、それぞれの行動計画に従って、買い物やLRTの乗車などを経験しました。

令和5年度卒業式

3月11日(月)、令和5年度の卒業式を挙行いたしました。今年度は、多数の来賓をお招きし、盛大に実施することができました。

小学部、中学部、高等部普通科の卒業生一人一人が学校長から卒業証書を授与される姿は、一人一人が輝き、とても誇らしいものでした。

盲学校を卒業し、社会に羽ばたく皆さん、盲学校は皆さんのふるさとです。今後も皆さんの成長と活躍を見守り、またこれからも応援しています。

御卒業おめでとうございます。

卒業舎生祝いの会

2月26日(月)、卒業舎生祝いの会が行われました。各担当指導員による手引きでの入場後、卒業舎生からは寄宿舎の思い出やこれからの抱負が語られました。校長先生からの激励のメッセージと記念品の贈呈の後、記念写真を撮影しました。アットホームな雰囲気のまま食堂での会食会に移り、卒業舎生の好きな曲を聴きながら美味しい食事を楽しみました。

卒業舎生のみなさん、御卒業おめでとうございます。

「寄宿舎うたの王様」「寄宿舎ラジオ」

2月19日(月)、のど自慢大会「寄宿舎うたの王様」が開催されました。ここ数年は放送による実施でしたが、今回はプレイルームに集まり、寄宿舎生による歌や生演奏をみんなで楽しみました。最後には、事前収録した校長先生や教頭先生の歌のプレゼントも飛び出し、大いに盛り上がりました。

2月20日(火)からは、舎生会役員と希望者による「寄宿舎ラジオ」が放送されました。ラジオDJさながら、音楽やお笑いを紹介したり、卒業舎生へ歌のプレゼントをしたりして、個性豊かな6番組が放送されました。放送前の緊張した顔つきは、放送後には達成感のある笑顔に変わっていました。どれも「再放送」の要望がたくさんの人気番組ばかりでした。

クリーンパーク茂原へ社会科見学に行ってきました

2月16日にクリーンパーク茂原の見学に行ってきました。クリーンパーク茂原の敷地内にある環境学習センターで施設の説明を聞いてから、ごみ処理施設とリサイクルプラザを見学しました。

リサイクルプラザでは、ビンや缶の選別は、機械だけでなく人の手を使って行われていることに驚き、厚いガラス越しからも大きな音が聞こえていて、「中ではもっと大きな音がしているんだろうな。」と職員の方に感想を伝える児童もいました。

次に、ペットボトルがどのようにリサイクルされているのか見学をしました。リサイクルするために細かく刻まれた破片(ペレット・フレーク・ポリエステル)を触ったり、アルミ缶約2000個を機械で固めた塊にも触れたりすることができました。

最後に、クリーンパーク茂原で一番持ち込まれる燃えるゴミのごみピットの見学をしました。ここでは、大量のごみを大きなクレーンでつかむ様子を実際に見せていただきました。クレーンを見た児童は「UFOみたい。」と率直な感想を述べていました。

今回の見学先は社会で学習していた場所だったこともあり、教科書で学んでいたことを実際に確認することができました。また、教科書に載っていなかったことも教えていただき、学びをより深めることができました。

第3回保護者会

2月19日(月)保護者会を開催しました。今回は全体会として保護者人権研修、学校評価アンケートの結果説明を行い、その後授業参観となりました。人権研修では「無意識に思い込んでない?」というタイトルで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)について参加した保護者の皆様で意見交換を行いました。3~4人のグループに分れて活発な意見が交わされました。事後アンケートでは『「女の子だから」「男の子だから」という無意識な考えに改めて考えさせられました。』『直接いろんな方の意見を聞ける機会は今までなかったので、今日は良い勉強になりました。』『楽しかったです。』『無意識の思い込みに意識を向けて、自分らしく生きていける社会がくるように個人が心がけていくことを強く感じた。』などの感想が寄せられました。

また、学校評価アンケートの結果についても熱心に耳を傾けてくださっていました。

授業参観では一生懸命学習に取り組んでいる様子から、成長を感じたという内容の感想が多く寄せられました。

お忙しい中、御参加くださった保護者の皆様、ありがとうございました。当日残念ながら参加できなかった保護者の皆様には資料を配付いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

栃木県立盲学校公式Instagramを開設しました

ぜひ、フォローをよろしくお願いいたします

R4放課後デイ申請書.pdf

「学校施設の使用許可申請書」をダウンロードできるようにしました。

・学校施設の使用は原則として障害者関係団体が対象となります。

・対象外の団体等の使用については、別途御相談ください。

・学校施設の使用を希望される場合は、学校窓口(教頭)に御連絡ください。

学校施設の使用許可申請書(学校長あて).pdf詳しくは★相談支援★のページをご覧ください。

★進路指導部★

(令和元年版に更新されました)

是非、下のリンクをご覧ください。

★保健理療科・専攻科案内.pdf★

※現在は感染症対策のため開催を見合わせております。