※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

校内体育大会

本日校内体育大会が開催されました。種目はソフトボール、サッカー、ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール、剣道、そして騎馬戦とリレーの8種目が設定されています。生徒たちはグランドで朝のSHRをおこない、その後開会式で準備運動などでウォーミングアップをしました。

開会式後は騎馬戦とリレーの予選をグランドで実施しました。騎馬戦は怪我防止のため、崩れやすい組み方で騎馬を組んでいます。

リレーはクラスから8人の選抜メンバーによる対抗戦で実施しました。

騎馬戦、リレーの予選終了後はそれぞれ自分が選んだ種目にわかれて各種目がおこなわれました。グランドではサッカー、ソフトボールが実施され、サッカーは決着がつかずPK戦になるところもありました。

グランド東側のテニスコートでおこなわれていたソフトテニスの様子です。

その他に講堂ではバレーボール、体育館ではバスケットボール、剣道場では剣道がおこなわれました。特に剣道は経験者同士の対戦ともなると、緊張感のある白熱した試合が展開されていました。

全ての種目が終了した後は講堂にて閉会式をおこないました。

今年は総合優勝が3年5組で、上位も全て3年生が占めるかたちとなりました。1年生と2年生は是非来年体育大会や2学期の合唱コンクールで巻き返せるよう頑張ってほしいと思います。

体育[1年]~体育大会練習

昨日の夜は台風のような雨と風でしたが、本日は朝から晴れています。外は半袖でもちょうど良く、心地よい風の中、1年生の体育がおこなわれていました。明日が校内体育大会ということで、本日はその練習となっていました。外ではソフトボールとサッカーとソフトテニス、講堂・体育館ではバレー、バスケットボール、剣道の練習をしていました。その様子を紹介します。

外のサッカーとソフトテニスの練習風景です。

体育館のバスケットボールと剣道の練習風景です。

例年の体育大会ではやはり3年生が総合順位では上位にくることが多いですが、1年生も3年生に負けずに頑張ってほしいと思います。

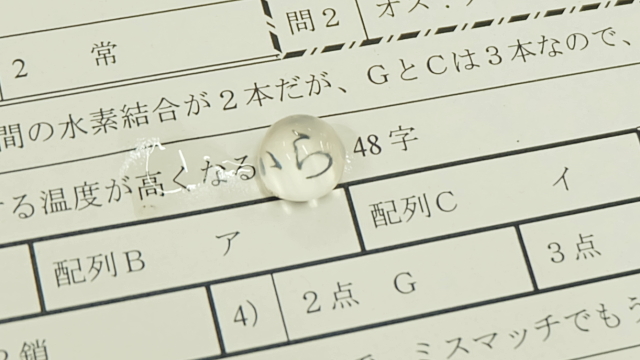

化学[2年]~結晶格子模型の作製

現在2年生の化学では結晶の構造について学習しています。その授業の一環として、本日は結晶格子の構造をよりわかりやすく理解するために模型を作製しました。

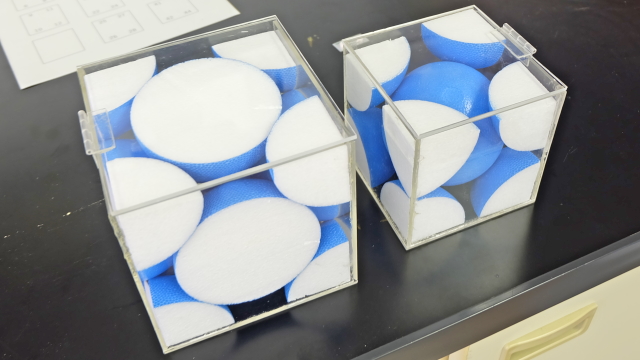

今回作る模型は、透明な立方体の箱の中に原子に見立てた発泡スチロール球を入れていきます。下のようなモデルの簡易版を作るのが今回の目標です。左側が面心立方格子で、右側が体心立方格子という結晶格子です。

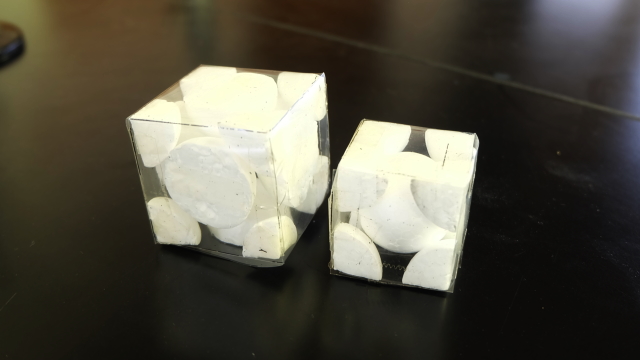

まずはじめに、外側の箱となる部分を作るため、透明なシートから立方体の展開図を切り出して、箱を作っていきます。

立方体の箱ができたら、その中に詰める発泡スチロール球を加工していきます。丸のまま詰めるだけでなく、2分の1にカットしたものや8分の1にカットしたものも必要になってくるため、必要数カットしていきます。

箱と発泡スチロール球の準備ができたら、箱の中にカットした発泡スチロール球を詰めていきます。

完成したものがこちらです。

今回作製した模型を使い、次回の授業でこの1つの箱の中に原子が何個含まれているかなどを学習していきます。

生徒会役員立会演説会

本日生徒会役員に立候補した4名の候補者による立会演説会がおこなわれました。立候補者は壇上で学校や生徒会に対する思いや公約を伝えました。

立合演説会終了後は、HR教室に戻って投票をおこないました。開票結果は後日発表になります。

本校でもカメムシが増加しています

ここ最近カメムシの大量発生のニュースをよく目にします。現在関東以西の26府県でカメムシ注意報が出ているようで、関東地方でも群馬県を除く全ての都県で注意報が出ています。本校でも去年より明らかに見かける頻度が増えていて、今年は特に緑色のカメムシを見かける回数が増えています。廊下や階段でも今月に入ってから、生徒に踏まれてしまったのか潰れたカメムシを見かけることが増えました。そして今日は職員室内でも床を這うカメムシを見かけました。

刺激を与えると悪臭を放つ分泌物を出すことでも有名なカメムシですが、この分泌物には有害なアルデヒド類が含まれていて、分泌物が皮膚に付くとかぶれや色素沈着などの症状が出ることもあります。ここ最近本校でも見かける回数が増えているので、見つけても直接手で触れたりしないようにしましょう。

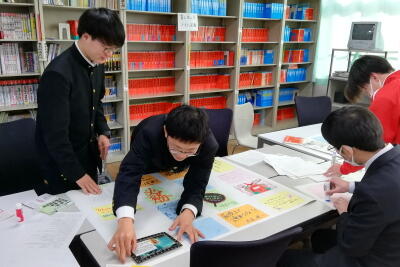

リーダー研修会

[防災避難訓練]終了後の放課後に、記念館にてリーダー研修会が開かれました。今回のリーダー研修会は生徒会役員と各HR委員長、各専門委員会の委員長が参加しました。はじめに担当の先生からリーダーに求められるものはどんな資質なのかという話がありました。

その後、各自でリーダーに必要なことを考え、それを踏まえ、各グループごとに意見交換をおこないました。

今日の研修会をクラス運営や委員会活動に活かして、本校の活性化につなげてもらえたらと思います。

防災避難訓練

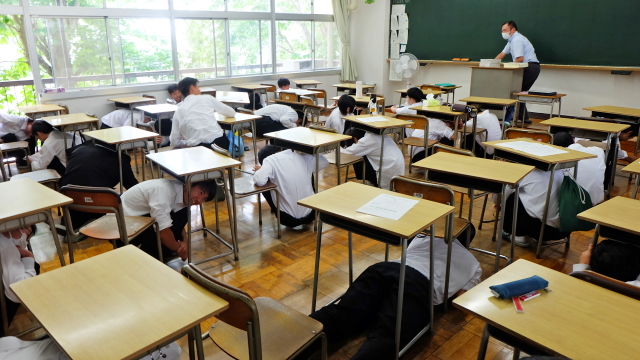

今週からはじまっていた中間テストが本日終了しました。テスト最終日となった今日は、テスト終了後に防災避難訓練を実施しました。今回は地震を想定した内容で、放送にて地震が発生したことを伝え、避難の仕方については敢えて指示を出さないかたちでおこないました。そのような中でも、生徒たちの多くは、自主的に机の下に入るなど、各自で考えて避難行動をとることができていました。

訓練終了後、防災係の先生から、大きい地震が発生した際の避難の方法についての説明と教頭先生からの講評がありました。今年は1月1日の能登半島での地震以降、各地で地震が多発している状況にあります。いつ大きな地震が発生するかはわかりませんので、いつどこで大きな地震に遭っても自分の身を守れるよう、避難経路や避難方法、万一被災してしまった際の対応などを考えておきましょう。

扇風機配布しました

5月も下旬になり、夏日の声も聞かれるようになりました。昨日気象庁から出された長期予報では、今年の夏も気温が平年よりも高くなる見込みとの発表もありました。教室ではまだ耐えられない暑さというほどではありませんが、これからの暑さ対策として、本日早くも扇風機が配布となりました。

今年ももうすぐ暑い夏がやって来ますが、水分補給や休息をとるなどして熱中症対策をして、体調管理に気を付けるようにしましょう。

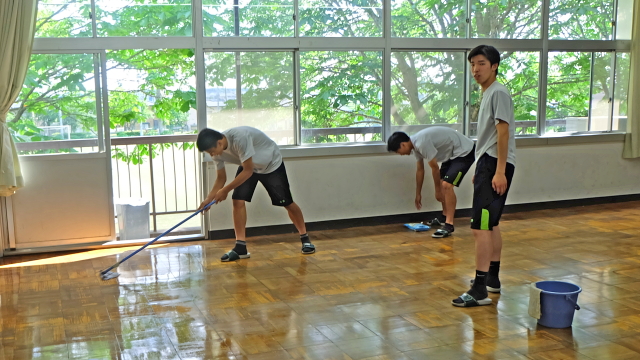

奉仕活動[3年]

本日の6・7時間目に3年生による奉仕活動がおこなわれました。今回は3年生の各HR教室のワックス掛けに追加して図書館のワックス掛けもおこないました。

その他にもトイレ清掃、廊下・階段清掃、講堂の清掃を実施しました。トイレは白を基調とした明るい雰囲気ですが、その反面しっかりと清掃しないと汚れが目立ってきてしまいます。日々の清掃でも清掃はしていますがどうしても汚れは蓄積していってしまいます。今回はそのような普段の清掃では落とせない汚れも綺麗に落としました。

廊下や階段もモップや雑巾では落ちない汚れを研磨剤などを使って落としました。

3年生全員が約1時間半をかけて学校全体を清掃してくれた甲斐もあって、校内がとても綺麗になりました。奉仕活動はこのような校内外の大掃除を通して、ものを大切に使う習慣や美化意識の醸成など環境教育の一環としておこなっています。今日の奉仕活動で、より一層美化意識の向上がはかれたのではないでしょうか。1年生と2年生は2学期に落ち葉清掃をメインとした奉仕活動を実施する予定となっています。

歯科検診[全学年]

本日歯科検診が実施されました。

口腔内の健康は心身の健康にも関係します。正しい歯磨きや、定期健診などを受けて、虫歯をつくらないようにしましょう。

関東大会出場の懸垂幕

正面玄関脇に陸上競技部、ソフトテニス部、将棋部の関東大会出場を祝した懸垂幕がかかりました。

関東大会出場に向けた壮行会は今月末におこなわれる体育大会後に実施予定となっています。

体育[3年]~サッカー・ソフトボール・バレーボール

5時間目に3年生が体育の授業をおこなっていたのでその様子を紹介します。今回は選択の授業ということで、外ではサッカーとソフトボールとソフトテニスが、講堂ではバレーボールがおこなわれていました。その中からサッカーとソフトボールとバレーボールを撮影してきたので、その三種目の様子を載せていきます。

ここ最近朝方は少し涼しい陽気ですが、日中は暑いくらいなので、殆どの生徒は上は半袖で体育の授業に臨んでいました。

生物[3年]~豚の眼球の観察

生物で豚の眼球を解剖して眼球の構造を観察する授業がおこなわれました。

※以下、授業の様子を紹介するなかで、眼球の画像や解剖している過程の画像が出てきます。画像の処理等はしておりませんので、苦手な方はご注意下さい。

今回解剖に使用した豚の眼球です。

観察するにあたって、眼球周辺の不要な肉片や脂肪を削ぎ落しました。

前処理を終えた眼球で、視神経の向きから解剖している眼球が右目なのか左目なのかを判断し、半分にカットして眼球内部の構造を確認しました。

カットした部分から中を覗き、レンズを通した反対側がどのように見えるのかを確認しました。

水晶体を取り出し、プリントの文字が大きく見えることも確認しました。

このような実験実習が苦手な生徒もいますが、他の生徒に手伝ってみんなで協力し、眼球の構造を確認することができました。

世界史研究[3年]~ウィーン体制

3年生の世界史研究の授業の紹介です。1時間目の地歴教室の様子です。ウィーン体制をテーマに、1814年~1815年にかけて開かれたウィーン会議と、それ以降各国で続いた保守的な政治体制を学習しました。

電子黒板や要点をまとめたプリントを使った授業で、当時のヨーロッパの作曲家の音楽の話なども交えながら、当時の情勢がよくわかる授業でした。生徒たちも興味を持って授業に取り組んでいました。

交通街頭指導

春の交通安全運動に合わせて、本校の交通委員生徒が学校周辺の交差点に立って交通指導を行いました。今回は北門北側・北門西側の丁字路・キューロク館北側の3ヶ所で実施しました。北門北側・西側では二段階右折の指導、キューロク館北側では一時停止の指導を重点的に行いました。

本校周辺には坂道や見通しの悪い交差点など危険な箇所があります。先月の[交通安全講話]でも4~5月は交通事故が最も多くなると注意喚起がありました。特に一時停止と左右の確認を確実に実施しましょう。自転車のヘルメット着用は努力義務ですが、万一の時の身の安全はヘルメット着用で大きく向上します。「きまり」ではなく、自分を守ることをしっかり自覚してヘルメットを着用しましょう。

真岡高校の初夏~サツキ・ツツジ~

5月になりました。3日からは4連休です。本校では5月から上着無し登校(夏服)がOKになりました。上着無し登校となった初日の1日は時折雨も降り、上着を着るかどうか悩むような天気でしたが、今日は一転して朝から青空が広がりワイシャツ姿の生徒が増えました。これからはどんどん暑くなっていく時期となりますが、校庭ではサツキやツツジが綺麗に咲いています。本校は桜よりもサツキやツツジが多く植えられており、この時期は各所で見ることができます。

正門を入ってすぐ右手のロータリーのサツキとツツジです。奥の濃いピンク色の花がサツキ、手前の白と淡いピンク色の花がツツジです。

このロータリーには多くの木が植樹されていて、花の時期には蝶類やミツバチなどが集まってきます。今日もナミアゲハやジャコウアゲハが飛んでいました。ジャコウアゲハはクロアゲハに酷似していますが、後翅に細長く伸びる尾状突起という部分が長く、頭部から腹にかけて赤い模様があります。

こちらは1棟と2棟の間にある中庭「心字庭」のツツジです。休み時間には、体育の授業を終えた生徒がすぐ横の通路を通っていました。花の時期を逃さず、各所の花を観察してみましょう。

続いては記念館北側の「懐古庭」です。

今年はツツジの花数が少なめですが、記念館の白い外壁にツツジの新緑と赤紫色の花が栄えています。

このあと数日は綺麗なサツキやツツジを楽しむことができそうです。

今日から夏服

新年度がはじまり早くも1ヶ月が経過しました。本日5月1日から上着無し登校がOKになりました。初日は、曇り空で暑くもなく寒くもなくといったなかで、多くの生徒がワイシャツで登校していました。

栃木県は本日よりクールビス対応です。

美術[2年]~自画像デッサン

2年生の美術の様子を紹介します。現在2年生の美術では鉛筆でのデッサン、自画像を描いています。授業のはじめに顔のパーツを描く順番や、造形を理解した陰影をつけかたなどの説明がありました。

説明を聞いた後、早速鏡を見ながら自画像を描いていきます。

生徒たちは、眼球の構造や骨格、毛の流れなどを意識しながら丁寧に鉛筆を動かしていました。

令和6年度生徒総会

交通安全講話に続いて生徒総会が開かれました。生徒会執行部による進行で、昨年度・今年度の生徒会会計や行事計画について審議が行われました。

全ての議題が多数の拍手をもって可決されました。

交通安全講話

本日の6時間目に交通安全講話がおこなわれました。今年度は真岡警察署から講師の方をお呼びし、「道路に潜む危険‐あなたは気づいていますか?‐」という演題で講話をしていただきました。

講話では、自転車に乗る際はヘルメットの着用をしてほしいということや、交通ルールをしっかりと守ってほしいという話がありました。また、自転車を運転中に人身事故などを起こしてしまうと、莫大な損害賠償を請求されることもあるので、そのことも含めてしっかりと安全第一で自転車を運転してほしいとの呼びかけがありました。その後、道路ではどのような危険が潜んでいるのかを、動画を見ながら再確認しました。

講演の最後には質疑応答で生徒からの質問にお答えいただきました。

昨日の[自転車安全点検]の記事でも触れましたが、ヘルメットの着用は自分の命を守るための重要なアイテムになります。4月、5月は本校でも毎年自転車通学の生徒の事故が増える時期でもあります。ヘルメットの着用、そして交通ルールの遵守、これらをしっかりと守って安全に登校するようにしましょう。

自転車安全点検[全学年]

本日の昼休み、自転車安全点検を実施しました。昨日点検を実施予定でしたが雨天のため順延となり、本日に実施となりました。

令和5年4月1日から自転車のヘルメット着用が努力義務となったことを受け、本校では昨年度から自転車安全点検の際にヘルメットを着用しているかどうかについてもチェックをしています。しかし、まだヘルメットを着用していない生徒も見受けられます。ヘルメットは万一の事故の際に頭部を守る重要な役割を果たしてくれます。自分を守るためにも自転車に乗る際は必ずヘルメットを着用するようにしましょう。

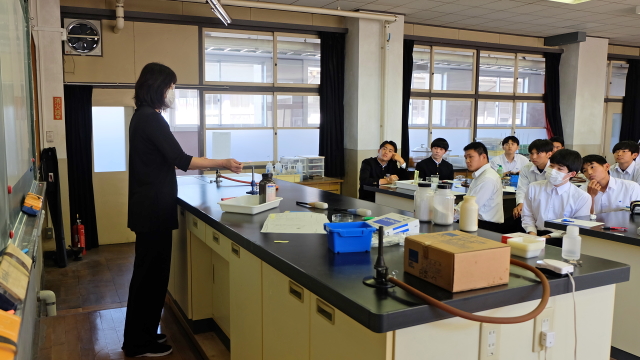

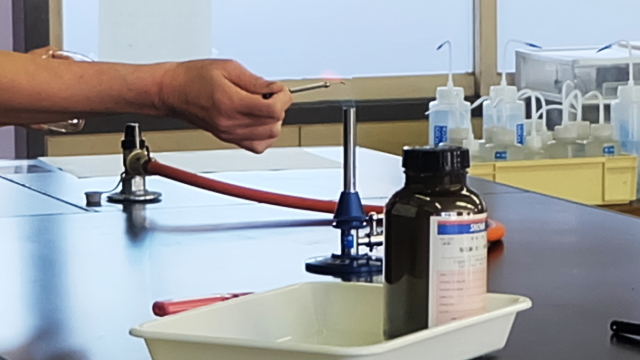

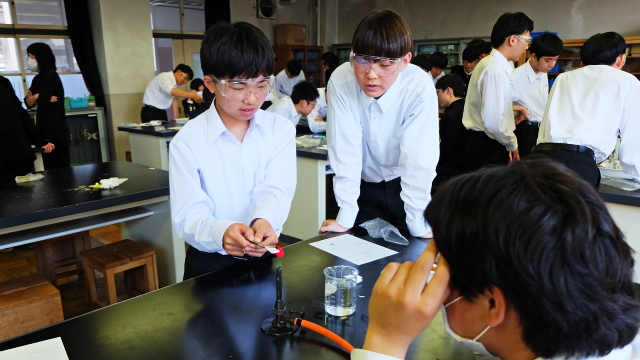

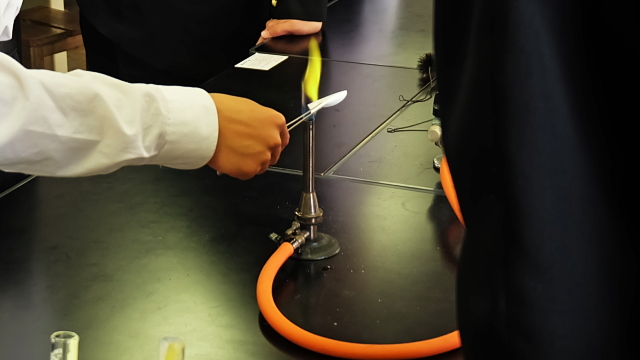

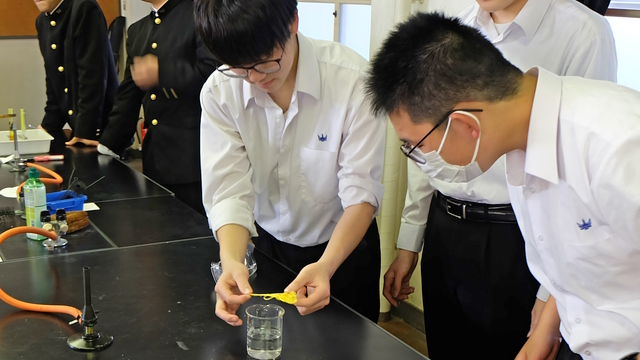

化学基礎[2年]~炎色反応の実験

2年化学基礎の授業で炎色反応の実験をおこないました。

※先週の硫黄の同素体の実験は[こちら]からご覧頂けます。

一般的に炎色反応を確認する際は白金耳を使用して観察しますが、白金耳での実験では数秒しか観察できず、色も確認しにくいため、本校では長時間観察できる独自の方法で観察しています。

白金耳の手元を拡大してみました。赤色になるリチウムの炎色反応です。炎の先端がわずかに赤色になっているのがわかる程度です。

真岡高校での生徒実験の様子です。上と同じリチウムの炎色反応です。

くっきりと赤色の発色が確認できています。この方法では、発色時間も30秒以上あるので、観察も容易です。

バリウムの炎色反応の様子です。黄緑色がよくみえます。

銅の炎色反応です。青緑色の発色です。

カルシウムの炎色反応も含め、4種類の炎色反応を観察しました。視覚的にはっきりとわかるので、生徒たちの反応も良く、楽しみながら、印象に残る実験となりました。

内科検診[2・3年]

2・3年生の内科検診の様子です。

1年生は6月に実施予定です。

体育[1年]~トスバッティング形式野球

一日中雨だった昨日から一転、本日は青空が広がり気温も上がりました。八重桜もまだ見頃のグランドで1年生が体育の授業をおこなっていました。

今日の授業はテニスボールを使ってトスバッティング形式の野球をしていました。2時間目の時間帯でしたが外は既に暑いくらいで、半袖の生徒もみられました。

検索ボックスを追加しました

これまで[日誌]として学校行事や生徒の日常の様子などを載せていたページを

従来の[日誌]ページ内では過去の記事を検索する機能が無く、ページを遡って探していただくしか方法がありませんでしたが、今回のHPリニューアルにて過去の記事を短時間で探せるよう検索機能を追加しましたのでご利用ください。こちらのボックスにキーワードを入力して検索(虫眼鏡マークをクリック)していただくと素早く関連記事に移動できます。例として、過去の合唱コンクールの探す場合は、検索ボックスに“合唱コンクール”と入力して検索をかけると過去の合唱コンクール関連の記事が表示されます。過去の記事を見つける際などは是非検索ボックスをご活用下さい。

音楽[1年]~校歌練習

本日は1年音楽の授業の様子を紹介します。入学から3週間が経ち、1年生は校歌の練習に励んでいます。まず授業のはじめに発声練習をしてから校歌の練習に移ります。発声練習では、「ま」と「め」の発音で口内の動きを意識した発声練習をおこないます。

発声練習をして十分に声が出るようになったら、いよいよ校歌の練習に移ります。

歌詞の「健児我等が」の“が”を鼻濁音で歌うことや、「きらめき早し 星の影」の“ほ”をはっきりと発音することなどを意識して練習しました。

来月には校歌のテストが実施される予定となっています。早く覚えて自信を持って歌えるようにしましょう。

SNS講話[1年生]

4限目に1年生対象のSNS講話を実施しました。KDDIスマホ・ケータイ安全教室としてSNSの使い方や危険性について講話をお聞きしました。

動画視聴や実際にあった事例などから、動画投稿や投げ銭、高額報酬のアルバイトによるトラブルについて教えていただきました。トラブルに巻き込まれてしまう経緯についても考えることができました。

万が一トラブルに遭ってしまった場合の対処法なども教えていただきました。

他人事と思いがちなSNSのトラブルですが、スマホやインターネットは殆どの生徒が毎日使っています。身近に潜む危険として、常日頃から正しく使用しトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。

図書館オリエンテーション[1年生]

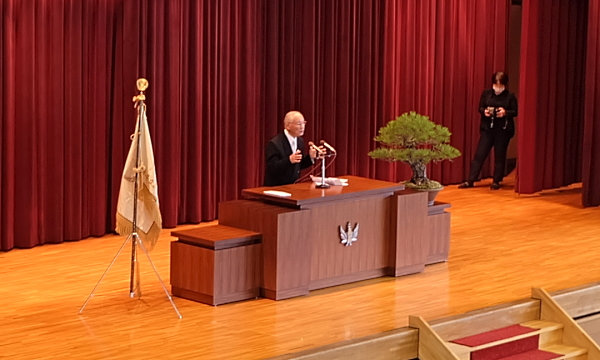

令和6年度創立記念式・記念講演会

1時間目におこなわれた欅モニュメントに引き続き、2時間目に挙行された創立記念式と記念講演会について紹介します。

創立記念式典の校長式辞では、芳賀地区からの強い要望で本校が開校したことやその後の本校の沿革が紹介されました。

本校の沿革については、この度のホームページリニューアルにて[沿革]のページも新たに作成しましたのでそちらもご覧下さい。以下のリンクからご覧いただけます。

同窓会長祝辞では、グランド南側の大欅の由縁を紹介していただきました。昭和29年の校庭拡張工事の際に伐採の危機を迎えた欅を、本校OBで旧中2回卒の野澤一郎氏が私財を投じて現在の場所に欅を移植したこと、また移植の際には東京から専門の職人に来ていただき、40日かけて移植されたエピソードなどを話していただきました。本校の大欅がシンボルツリーになった経緯を知ることができました。

最後に吹奏楽部の伴奏による校歌斉唱にて記念式典が終了しました。

記念式典に続いておこなわれた記念講演会では、本校昭和33年度11回卒の赤上剛氏による講演がおこなわれました。足尾鉱毒事件の救済に立ち上がった政治家・田中正造について造詣が深く、「学ぶことは→変わること。人権を守る差別をしない社会と自然との共生実現へ‐文明とは何か、豊かさとは何か、学問とは何か、田中正造と共に考える‐」という演題でお話を聴かせていただきました。田中正造を軸に、環境問題や世界情勢など様々な観点からお話をしていただき、人権や自然を守る重要性を考えることができました。講演の最後には生徒に向けて、好きな道を見つけてほしい、好きなことを突き詰めていけば道は拓けるとのエールを頂きました。

講演では熱心にメモをとる生徒もみられました。

講演後の生徒会長謝辞の様子です。

創立記念日に、生徒たちには本校の歴史について改めて考える事ができました。校歌の一節“古き歴史に新しき光添えなん”にあるように、先輩方がこれまで築いてきた歴史と伝統に、今の私たちも新しい光を添えられるよう、至誠と文武両道、質実剛健の精神を持って日々の学習や部活動に取り組んでいきましょう。

欅モニュメント除幕式

明日4月20日は本校の創立記念日です。今年は4月20日が土曜日のため、その前日にあたる本日創立記念関連行事を行いました。

今年は創立記念式典に先立ち、欅モニュメントの除幕式がおこなわれました。この欅モニュメントは、令和3年8月5日に伐採された「歩(あゆみ)」と命名していた、本校東端に屹立していた大欅から創られたものです。「歩(あゆみ)」を含めた本校の大欅列は、本校OBの旧中2回卒、(株)巴コーポレーションの創業者野澤一郎氏によって移植された6本の欅の一本で、創立当初からある大欅でした。昭和44年の創立70周年の記念事業で当時の生徒らによって命名され、シンボルツリーの1本としてずっと愛されてきました。しかし長い年月による老化により幹内部に傷みが進み、空洞ができるなど倒木の危険が生じたため、惜しまれつつ令和3年度に伐採された欅です。「歩み(あゆみ)」と名前がつけられ愛されてきたシンボルツリーの一本として何とか形に残したいと考え、幹の一部分をカットして今回のモニュメントが製作されました。樹齢約130年の大きな欅だったこともあり、存在感のあるモニュメントに仕上がりました。以下、今月11日の搬入時の様子も含めてご紹介いたします。

4月11日の搬入の様子です。運んでいるのはモニュメントの台座部分です。台座も「歩(あゆみ)」から製作されました。台座部分は元々は1つの部材だったものを切り分けて製作しているため、二つの台座を並べると年輪の柄がぴったり合うようになっています。

モニュメントは重厚で、大人5人がかりで搬入しました。

傷つけないように慎重に台座へとセットしました。モニュメント本体に穴は開けないようモニュメント本体と台座部分はボルト留めではなく、裏側に添え木を差し込んで固定しています。また、木の内部が湿度により膨張すると割れが発生してしまうため、それを防ぐために磨き作業後、表面にコーティングも施工してあります。

モニュメント除幕式の様子です。校長と同窓会長から式辞が述べられました。

同窓会長は式辞で、このモニュメントを通して命の尊さや不思議さを感じてほしいと述べられました。

除幕は列席者全員でおこないました。

同窓会長や同窓会副会長等、列席の方々にモニュメントを間近でご覧いただきました。感慨深いご様子でした。

除幕後にはモニュメントを囲んだ列席者の記念撮影もおこないました。

モニュメント除幕式の後、創立記念式・記念講演会が行われました。その様子は当記事の次の記事にて紹介します。

耳鼻科検診[全学年]

本日耳鼻科検診が実施されました。

耳、鼻、喉の順に手際よく診察していただきました。午前中で予定通り終了できました。

物理[3年]~回折格子による光の干渉

本日の3年生の物理では回折格子を使った光の実験がおこなわれていました。レーザー光線の前に非常に狭い間隔で溝が切られた回折格子を置き、通過した光で干渉縞ができることを観察します。

教卓から教室後方の壁に向かってレーザーを照射すると、壁に干渉縞が現れることが確認できました。

生徒たちは教卓側に回って、正面からの干渉縞も確認しました。

原付通学者の車両点検

原付を利用して通学する生徒の車両の安全点検確認がおこなわれました。

利用する原動機付き自転車(原付バイク)の車両番号を照合し、通学利用可のステッカーを貼りました。

体育[2年]~ミニサッカー

2年生の体育の授業の様子です。年度はじめにあたり、アイスブレイクと基礎体力作りを兼ねたミニサッカーが行われていました。

一見するとサッカーですが、ボールがサッカーボールではなくラグビーボールを使用しています。

サッカーボールとは違い、不規則にバウンドするラグビーボールに翻弄されながらも、生徒たちは楽しくボールを追いかけ体力作りに励んでいました。

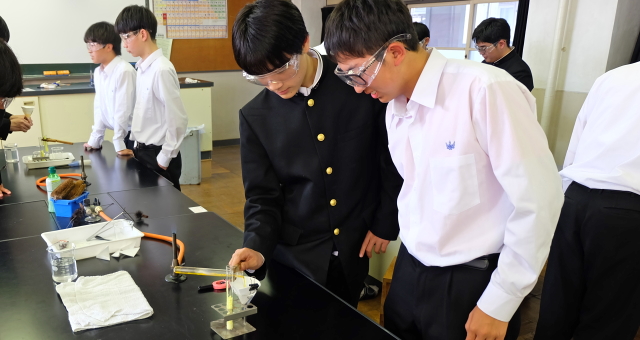

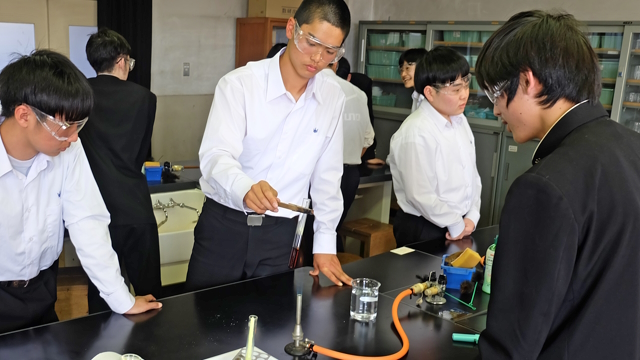

化学[2年]~硫黄の同素体の実験

化学の授業で硫黄の同素体の実験をおこないました。

はじめに実験の手順とガスバーナーの操作方法を確認して実験を開始しました。硫黄の同素体として単斜硫黄とゴム状硫黄の2種類を作って確認します。まずは単斜硫黄から作製しました。単斜硫黄は硫黄を加熱し、円錐状に折ったろ紙に流し込んで作製します。

単斜硫黄は加熱し過ぎると失敗するため、遠火や余熱など温度を調整しながら黄色の状態を維持しながら溶かしていきます。硫黄が溶けたら手などにかからないよう注意して、ろ紙に流し込みます。

流し込んだ硫黄は外側から硬化していくため、中が固まりすぎないタイミングを見計らってろ紙を開きます。開くタイミングが遅すぎると完全に硬化してしまいろ紙が開けなくなってしまうため、そうならないよう気を付けながら作製しました。今回は多くの班で上手く作製することができました。上手く作製できたところは単斜硫黄の特徴である針状の結晶を観察することができました。

生徒たちはできた単車硫黄の形状や色をよく確認していました。

次にゴム状硫黄を作ります。ゴム状硫黄は単車硫黄とは逆に真っ黒な状態まで加熱していきます。途中粘性が上がり半固体のような状態になりますが、それを更に加熱していくと再度液状に戻ります。

十分に加熱し黒い液状になった硫黄を水の入ったビーカーへ注ぎ入れます。水に入れると、真っ黒な液状硫黄が、一瞬オレンジ色を経てすぐに黄色へと変化します。急冷された硫黄は液体からヒモ状に固まりゴム状硫黄になります。

生徒たちは作製したゴム状硫黄をビーカーから取り出し、実際に触れてゴムのような感触を確認しました。

同素体の単元では、硫黄の他にリンや炭素などが教科書に載っていますが、その中で硫黄は取り扱いが比較的安全で手軽に同素体を確認できるため同素体実験の定番となっています。本校ではこの実験を毎年おこなっていますが、今回は特に成功率が高く、多くの班で2種類の硫黄の同素体を確認することができました。

応援練習[1年]

1年生全員対象に応援練習が実施されました。今週1年生は毎日さまざまな初期指導を行いましたが、応援練習で終了です。これから壮行会や部活動大会での応援など応援の機会がたくさんあります。入学直後の応援練習で応援演舞に合わせた手拍子を覚てください。

生徒会長の挨拶のあと、生徒会・応援団による応援演舞を見学しました。

初めて見る応援團の演舞に最初は圧倒されただ見ているだけでしたが、次第に手拍子の感覚が掴めてきました。

練習が終わる頃には元気な手拍子もできるようになりました。

壮行会では2・3年生に負けない素晴らしい手拍子で選手たちを壮行しましょう。

初期指導[1年]

今週は1年生の初期指導がおこなわれています。本日はその一環として学校内の各教室や施設の案内がありました。生徒たちは担任の誘導で校舎内外を隅々まで周り、各教室や別館の記念館などを見学しました。はじめに1棟、2棟の教室を確認しました。下の写真は情報処理室、いわゆるパソコン室の説明を受けているところです。情報処理室は情報の授業や探究学習での調べ学習などで利用します。

各教室を確認した後、別館の記念館を見学しました。記念館は、古い時代の教室プレートや照明器具などが当時のまま残されていて、歴史を感じることができました。

記念館の2階には200名を収容可能な講堂があり、壁には歴代校長の写真が飾られています。

記念館を見学した後は、外に出て人工芝グランドを歩きながら欅の木や屋外の各施設について説明を受けました。

こちらは敷地の南東にあるテニスコートです。

正門前の「至誠の碑」です。本校の基本精神「至誠」の文字が刻まれ、グランド南側の欅と並び本校の象徴です。校歌や式典での祝辞や講話などでも度々登場します。基本精神である「至誠」の精神をしっかり心に刻んで今後の学校生活を送りましょう。

生徒たちちは約1時間をかけて隅々まで校舎内外を見学しました。まだ学校の配置などは把握できていない部分が多く、戸惑うこともあるかと思いますが、これから少しずつ学校に慣れていきましょう。

新任式

新学期2日目、朝から本降りの雨となりました。久々の傘をさしながらの登校です。

年度初めの行事、最後の新任式です。昨日は離任式でお世話になった先生方を見送りました。本日は新任の先生方と初顔合わせです。新任者代表として新教頭から挨拶をしていただき、生徒会長が温かく新任の先生方を迎えました。

新任の先生方には早く本校に慣れ、各所でそれぞれの力を存分に発揮して下さい。

離任式/1学期始業式/対面式

本日から新学期がスタートしました。先週入学式を終えた1年生にとっても今日からが本格的に高校生活のスタートです。生徒たちは朝のSHR後、大掃除をして講堂へと入場しました。

まず始業式に先立ち、今回の定期異動で新天地へと異動となった先生方の離任式がおこなわれました。生徒会長から別れを惜しむ挨拶の後、異動される先生方から挨拶をしていただきました。4月からはそれぞれ別の学校での勤務となりますが、新天地でも変わらぬご活躍を期待しています。

離任される先生方を見送った後、生徒たちは始業式に臨みました。始業式の校長講話では新年度の新しい目標を立てること、そして目標に向かって努力する過程が大切であるとの話がありました。

そして最後に2・3年生と1年生の対面式がおこなわれました。今日が2・3年生と1年生の初顔合わせということで、生徒会長から1年生に対しての歓迎の挨拶があり、新入生代表の生徒も温かいご指導をお願いしますとそれに答える形で挨拶をしました。部活や委員会活動などを通して先輩方から色々なことを吸収してもらえたらと思います。

本日は午前中で全ての予定が終了しました。明日は新しく本校に着任された先生方の新任式、そして課題テストや新年度最初の授業が予定されています。慌ただしい日程が続きますが、良いスタートダッシュを切れるよう頑張っていきましょう。

令和6年度入学式

本日入学式が挙行されました。令和6年度は全日制・定時制あわせて203名の新入生を迎えることができました。新入生は登校後、各HR教室に入り、朝のホームルームをおこないました。

ホームルーム終了後、9時45分に講堂入場、入学式をおこないました。まだ初日とあって、入場の際は緊張した様子でした。

全日制、定時制全ての新入生が入場を終えて全員が着席した時の様子です。

開式の辞で式がはじまり、国歌斉唱の後、担任によって一人ずつ呼名され校長の入学許可を受けて正式に本校の1年生となりました。

入学許可の後、校長式辞、同窓会長祝辞、PTA会長祝辞にてお祝いと激励の言葉を頂きました。校長からは本校で多くのことを経験し、そこから学び、社会に貢献できる人材になってほしいとの激励を受けました。

同窓会長祝辞では旧制中学校時代から歌い継がれている校歌についてや、校章のデザインに込められた意味、本校の基本精神である至誠についての説明があり、今の新鮮な気持ちを忘れずにこれからの学校生活を送ってほしいと挨拶がありました。

PTA会長祝辞では、今は期待と不安があることと思うが、充実した学校生活を送ってほしいというエールと、学びは一生という言葉、そして継続すること・努力することの大切さという挨拶を頂きました。

式辞・祝辞に続き、新入生代表宣誓となりました。

最後に校歌を全員で歌い、無事に入学式が終了しました。

これからはじまる高校生活3年間のまずは1日目が終了しました。来週の月曜日には始業式があり、それ以降本格的に学校生活がスタートしていくことになります。最初の数週間は部活動や各種委員会に入るかを考えたり、課題テストや多くの検診などで慌ただしいスケジュールで日々が過ぎていくかと思いますが、授業や部活動、そして友人との交流などを通して少しずつ本校での生活に慣れていってもらえたらと思います。

児童館ボランティア参加

真岡児童館にご協力いただき、教員志望の生徒を募集し、教育ボランティアを実施しました。

2日間実施し、午前中は学習支援、午後は外遊びなど、子どもたちと充実した時間を過ごすことができました。

参加した生徒たちは、教えることの楽しさと難しさ、スタッフの方々の子どもへの接し方など、学ぶことも多くあったようです。

真岡児童館の皆様、本当にありがとうございました。

合格体験発表会

3月1日に本校を卒業した卒業生の中から7名の卒業生が在校生に向けて自分の体験談を話してくれました。この発表会は毎年この時期におこなわれていますが、今年もそれぞれの実体験をもとに様々なエピソードを語ってくれました。

志望校を決めた理由、各教科の勉強方法、受験に対する心構えや失敗談、そして隙間時間に見ていたYoutubeの動画についてなど、どれも受験を終えた卒業生の生の声で、在校生には非常に参考になるものばかりだったかと思います。特に各教科の勉強方法や失敗談については、すぐにでも役立つ情報だったので、今日のこの話を聞いて、この後の学校生活や学習に活かせるとよいのではないでしょうか。後輩のために体験談を話してくれた卒業生の皆さんありがとうございました。

卒業式

本日卒業式が挙行されました。全日制、定時制合わせて208名の生徒が本校を卒業しました。この学年は、コロナ禍の中で入学してきた学年です。日常生活や学校行事も多くの制約がありました。3年生の5月以降、ようやく通常の学校生活に戻れるようになりました。それまでは学校行事や講演など色々な場面で工夫しながらの学校生活を送ってきた生徒たちです。今後それぞれ違った道へと進んで行きますが、本校の基本精神「至誠」の精神と高校生活で学んだことを次のステップに活かして頑張って下さい。

卒業式の様子を写真で紹介いたします。

校長式辞

同窓会長祝辞(R5年度同窓会長祝辞←こちらをクリックすると全文をご覧頂けます)

PTA会長祝辞

在校生代表送辞

全日制卒業生代表答辞

定時制代表卒業生答辞

同窓会入会式・卒業式予行

本日は同窓会入会式と卒業式予行などがおこなわれました。3年生の表彰式もおこなわれ、皆勤賞、文武両道奨励賞などの表彰がありました。文武両道奨励賞はPTA会長から直接記念メダルをいただきました。

続いて同窓会入会式がありました。定時制生徒と合同で実施しています。初めに佐藤同窓会長から代表生徒に記念メダルが贈呈され、挨拶では記念メダルの説明がありました。メダルは表側が正門近くにある至誠の碑、裏側には校章がデザインされています。同窓会長からは至誠の碑の歴史と「至誠」の意味についてもお伺し、このメダルを人生の羅針盤にしてほしいという思いを伝えていただきました。

卒業式予行では、礼法指導や入退場の練習を含め、全体の流れを確認しました。久々に全生徒による校歌が講堂に響きました。

いよいよ明日、卒業です。卒業生・在校生のみんなでよい門出となる卒業式にしましょう。

STEAM教育特別講座

本日2年生と対象にSTEAM教育の一環として特別講座が実施されました。今回の講座では、文理の枠にとらわれず課題に取り組んでいる方を講師に人選、障がい者支援に取り組んでいる会社の代表取締役の方やソーシャルビジネス、地域活性化に取り組んでいる会社の代表取締役の方、東京大学大学院の大学院生など4名の講師の方に講演をしていただきました。

今回の講演で、多方面で活躍されている講師の方の話を聞くことで、今後の進路探究や、自分の中での新たな“気づき”に繋がる部分があったのではないでしょうか。

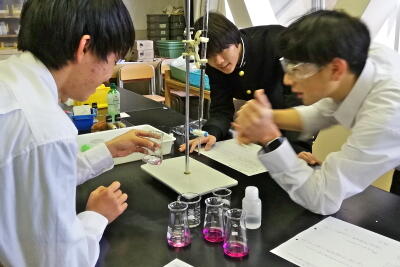

2年化学基礎~中和滴定~

今週の2年文型の化学基礎では中和滴定の実験をしました。0.1moL/Lの水酸化ナトリウム溶液を使って市販の食酢の濃度を求める実験です。

はじめて使うガラス器具を慎重に操作する必要があるので、はじめは上手くいかない班もありました。同じ操作を2回、3回繰り返すと操作が手慣れてきました。今回は滴定を3回おこない、滴下量を調べるところまでで一旦終了しました。次の授業で、今回集めた滴下量のデータをもとに食酢の濃度を算出します。

3年生への激励メッセージ

今年も受験シーズンを迎え、先生方から3年生へのメッセージが集まりました。メッセージは進路委員が模造紙に1枚ずつ貼って、昇降口に貼り出されました。

今年も先生方から個性あふれる、3年生への思いが色濃く反映されたメッセージが集まりました。

3年生は今週末に共通テストを迎えます。急がず焦らず、まずは幸先の良いスタートとなるよう祈っています。頑張って!!

毎年3年生だけでなく1・2年生も立ち止まって眺める光景が見られます。今年も試験シーズンが終わるまで昇降口に掲示されます。1・2年生、来年・再来年の自分たちを想像しながら先生方がどんな熱いメッセージを書いているか読んでみましょう!そして、自分のモチベーションを高めて目標に向かって走り始めましょう!

始業式

本日から3学期がはじまりました。2学期の終業式に続き、3学期のの始業式も各HR教室に動画を配信する式となりました。今年は元旦から災害や事故が続いてしまいました。校長式辞では、「いつ何が起きるかわからない」「多分大丈夫だろうと楽観するのではなく、何事にも念には念を入れて、常に万全な状態で臨んでほしい」と話がありました。

本校独自のクラス表彰である文武両道賞の発表もありました。今年は3年4組がみごと獲得しました。

年が明けて、これからが寒さの本番です。朝は氷点下になる日も増えてきました。あっという間の3学期です。各自体調管理を心がけ、3年生は進路実現に向け、1・2年生は次の学年に向け、良いスタートにしましょう!

終業式

2学期が終了しました。2学期は白布祭と合唱コンクールから始まり、修学旅行・マラソン大会・駅伝大会と行事の多い学期でした。今年度から4回の落ち葉清掃も実施し、非常に充実した学期でした。終業式当日も、朝の大掃除、表彰式、終業式、3年生の激励会と盛りだくさんでした。12月に入ってインフルエンザが流行したこともあり、今日の終業式は映像配信で実施しました。校長室からの配信を教室で視聴し、2学期が終了しました。

多くの生徒の表彰が紹介されました。

校長講話では、先を見る目や正しい情報を見極める大切さなどについて伝えられました。

受験をひかえた3年生への激励は、三年教室のある2階廊下に應援團が出向いて直接エールを送りました。

校内のインフルエンザも完全に終息していません。冬休み中も寒さが予想されています。しっかり体調管理をして新しい年そして3学期をスタートしましょう。

1年家庭基礎~調理実習~

今週の1年生の調理実習は焼きおにぎりと豚汁を作っています。焼きおにぎりは自分たちで握ったおにぎりをフライパンで焼きました。

味噌と醤油で作ったタレを塗って、焼き目を付けました。

豚汁は豚肉、ニンジン、キャベツなど具だくさんにつくりました。

今回も2品を1時間ちょっとで完成できました。

今回のクラスはお昼の後5・6時間目の授業での調理実習でした。完成した焼きおにぎりと豚汁をおやつ代わり?にみんなで美味しく頂きました。