文字

背景

行間

生物生産科より

生物生産科より

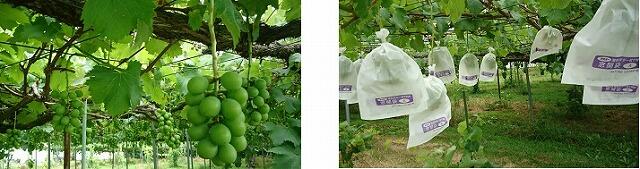

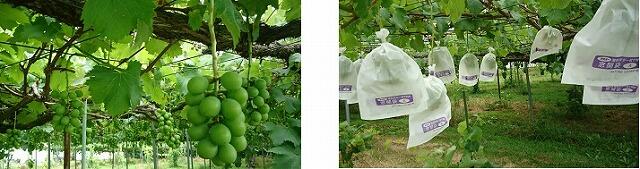

果樹便り(ブドウの袋掛け)

【ブドウのようす】

ブドウの摘粒も順調に進み、1粒1粒の大きさも大きくなり、房としてよい形に成長しています。梅雨になり、天気が不安定な中でしたが、袋掛け前に薬剤を散布し、6月22日(月)の実習から[ブドウの袋掛け]を行っています。

[ブドウの袋掛け]とは…

雨滴伝染性の果実病害を軽減させたり、農薬散布による果実汚染の回避、害虫を物理的に防除、裂果防止、鳥害防止、日焼け防止、外観品質の向上等を目的に実施します。できるだけ早く実施した方が病気のリスクは防げますが、袋掛け直後に日中30℃以上の高温が続いてしまうと日焼けが多発する原因となりうるため、実施時期をよく見極める必要があります。

本校では来週の6月30日(火)から第1学期期末試験となり、実習が1週間できないため、テスト前に袋掛けを実施しています。

[袋掛けをしているようす 生物生産科果樹専攻生(3年)]

[袋掛けする前] [袋掛け後]

ブドウの摘粒も順調に進み、1粒1粒の大きさも大きくなり、房としてよい形に成長しています。梅雨になり、天気が不安定な中でしたが、袋掛け前に薬剤を散布し、6月22日(月)の実習から[ブドウの袋掛け]を行っています。

[ブドウの袋掛け]とは…

雨滴伝染性の果実病害を軽減させたり、農薬散布による果実汚染の回避、害虫を物理的に防除、裂果防止、鳥害防止、日焼け防止、外観品質の向上等を目的に実施します。できるだけ早く実施した方が病気のリスクは防げますが、袋掛け直後に日中30℃以上の高温が続いてしまうと日焼けが多発する原因となりうるため、実施時期をよく見極める必要があります。

本校では来週の6月30日(火)から第1学期期末試験となり、実習が1週間できないため、テスト前に袋掛けを実施しています。

[袋掛けをしているようす 生物生産科果樹専攻生(3年)]

[袋掛けする前] [袋掛け後]

果樹便り(ブドウの摘粒)

ブドウのジベレリン処理も終わり、現在は[ブドウの摘粒]を実習で行っています。

[摘粒]とは…

1房あたりの粒数を制限することで、果粒の大きさを揃え、商品価値を高めるために行う作業のこと。小果粒・不整果粒や果房の内側にある果粒を取り除く作業。

1房1房を丁寧に行っています。本校のピオーネは1房25粒を目安に調整しています。秋に黒々と大きなブドウになるよう、生徒達と共に管理作業に励んでいます。

[摘粒しているようす] [摘粒前] [摘粒後]

[摘粒]とは…

1房あたりの粒数を制限することで、果粒の大きさを揃え、商品価値を高めるために行う作業のこと。小果粒・不整果粒や果房の内側にある果粒を取り除く作業。

1房1房を丁寧に行っています。本校のピオーネは1房25粒を目安に調整しています。秋に黒々と大きなブドウになるよう、生徒達と共に管理作業に励んでいます。

[摘粒しているようす] [摘粒前] [摘粒後]

vegetable times(トマト)

トマト収穫が6月に入ってから最盛期を迎えてきました。

収穫したトマトを、調整し、袋詰めしていきます。

袋詰めが終わったら、バックシーラーという道具を使って、袋の口を閉じていきます。

左の写真は、バックシーラーを使って口を閉じているところです。

右の写真は、完成品です。

その後、出荷するために箱詰めを行います。

1箱に10袋づつ詰めていき出荷します。

生徒が実習の中で収穫から調整を、愛情を込めて行っています。

収穫したトマトを、調整し、袋詰めしていきます。

袋詰めが終わったら、バックシーラーという道具を使って、袋の口を閉じていきます。

左の写真は、バックシーラーを使って口を閉じているところです。

右の写真は、完成品です。

その後、出荷するために箱詰めを行います。

1箱に10袋づつ詰めていき出荷します。

生徒が実習の中で収穫から調整を、愛情を込めて行っています。

果樹便り(ブドウのジベレリン処理)

6月1日(月)に3年生の課題研究で果樹専攻生が、2年生は総合実習で2班の8名が【ブドウのジベレリン処理】を行いました。

[ジベレリン処理]とは

…植物ホルモンの一つであるジベレリンをブドウの開花後、浸漬させることで【無核化(種なし)】【肥大化】にすることができる。本校では2回処理を実施している。

専用のカップを使い、果房一つ一つを丁寧に浸漬することができました。

通常授業が再開され、例年とは違う雰囲気での実習となりましたが、生徒達が愛情込めて作業をしてくれたことがとても嬉しく感じました。

秋に立派なブドウの房となることを願っています。

[ジベレリン処理をしているようす]

[ジベレリンを浸漬しているようす] [浸漬後のようす]

分散登校1年(生物生産科)

5月29日(金)は1学年の登校日です。

3年生・2年生と同様、少しずつですが、授業が再開されています。生物生産科では高校に入学して初めての専門的な授業である[草花][作物]を行いました。

[草花]

草花の導入として春の花壇苗を中心に学習しました。マリーゴールドやベゴニア等の色や形、香り等をレポートにまとめました。

[花壇苗の観察とほ場見学]

[作物]

コメやトウモロコシの水田・畑を見学し、実際にコメの苗の観察とスケッチを行いました。

[田んぼの見学とイネ苗のスケッチをしているようす]

専門的な授業が始まり、生徒たちも笑顔で取り組んでくれました。

6月1日から本格的に授業が開始します。

[草花]や[作物]以外にも[農業と環境]や[農業情報処理]等の専門科目が始まりますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。