文字

背景

行間

学校日誌

PTA定期総会

令和6年5月2日(木)

PTA定期総会が開催されました。

昨年度から本会も復活し、PTA役員進行のもと執り行われました。総会後には、全体会・3学年保護者会・学級懇談会・委員会・部活動懇談会が行われました。

ご出席された保護者の皆様、ありがとうございました。

今後とも、PTA活動へのご理解ご協力よろしくお願いいたします。

畜産部より

4月25日(木)〜27(土)に静岡県御殿場市馬術スポーツセンターで行われた、2024セントラルジャパンホルスタインショウに出場してきました。本大会は各都府県より約170頭も集まる大きな牛の品評会で、県予選を勝ち抜いた、本校のネオン号とマダム号の2頭が県の代表で出品されました。結果は第1部でネオン号が18位、第3部でマダム号が11位と日々の管理や調教の成果を発揮することができました。来年も同じ舞台に立てるよう、努力を重ねていきたいと思います。

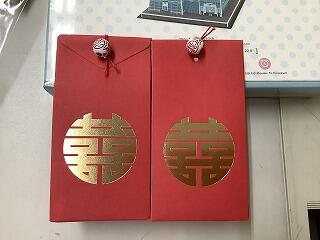

Cultural Package Exchange Project(「もの」と「もの」の交換で行う文化交流プロジェクト)の事後報告について

選択科目「時事英語」の授業の一環で今年3月に卒業した生徒が参加した、「もの」と「もの」の交換で行う文化交流プロジェクト、Cultural Package Exchange Project(文化箱交換プロジェクト)の事後報告です。本校と交流した台湾のJhengsing Junior High Schoolから、青山学院大学のご協力で、台湾からのCultural Packageが本校に送られてきています。箱を開けると、台湾の伝統的なお菓子の他、昔なつかしいおもちゃが入っていました。赤い紙細工は、漢字の「春」を形どったもので、「春節」をお祝いするものです。台湾からのPackageは英語科で保管してありますので、興味のある生徒や卒業生は英語科までぜひ見に来てください。

畜産部より

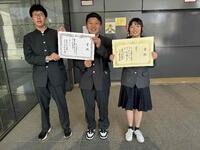

先週東京食肉市場で、第16回県内農業高校・大学校の肉牛枝肉研究会が行われ、本校から2頭出品してきました。結果は、去年に引き続き、最優秀賞、優秀賞に輝くことができ2頭ともにA-5、*匠の評価ををいただき、生徒たちが30ヶ月育てた牛が、どちらも高く評価されました。本校が最優秀賞を獲得するのは3年連続となるので、来年も入賞目指して頑張りたいと思います。

*匠とは・・・最も美味しい和牛とされているA-5ランクの中にも、脂肪交雑の入り方により、BMS8~12の5段階評価に分けられます。匠とは、その中でBMSナンバー10〜12の評価を受けた牛に与えられる称号で、最上級の和牛です。

写真の牛は優秀賞を獲得した茂男(茂福久×安福久×平茂勝)です。

●ロース芯 147㎠ ●バラ厚 9.7cm

●背脂肪厚 1.4cm ●BMS No.12

●枝肉重量 628kg ●歩留り 85.9%

●単 価 3,339円 ●金 額 2,096,892円

令和6(2024)年度 入学式

本日、令和6年度入学式を挙行いたしました。

生物生産科39名、農業機械科29名、食品科学科40名、総合ビジネス科33名、介護福祉科20名の計161名が晴れて入学を迎えました。新入生一人ひとりの力強い返事が会場内に響き渡りました。

将来への第一歩を踏み出した新入生のみなさん、有意義な学校生活が送れるように頑張っていきましょう。

介護福祉士国家試験 結果報告

介護福祉士国家試験 結果報告

介護福祉士国家試験 結果報告!!

昨日の14時介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

本年度の本校卒業生の合格率は、95%でした。 (全国合格率 82.8%)

今後、国家試験を持った介護福祉士として、地域で活躍してくれることを期待しています。今年度も、本校福祉教育の推進のために多大なるご理解、ご協力をありがとうございました。

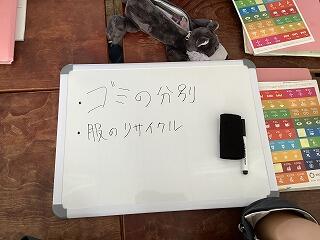

白百合女子大との連携授業報告(続編)です。

総合ビジネス科に続き、生物生産科1年で行われた白百合女子大学との連携授業の続編です。この授業は英語コミュニケーションⅠの授業の一環として行われました。生物生産科においては、大学生が事前に録画した動画教材を活用して行われました。その動画教材には、いちご栽培で大量に使用されるビニールなどのプラスチック製の資材や、鬼怒川に捨てられているゴミ問題などが扱われており、生徒はプラスチック汚染問題を身近なものとして感じながらこの問題について考えることができました。この授業の後、生徒は環境に配慮した様々な素材について英語で学んだ後、それらを活用したエコ商品のアイディアをグループで考えまとめるという活動に入っていきます。この授業は、1年間学んだSDGsについてのまとめとしての授業にもなります。真岡北陵高校はこれからもこのような英語をとおしてSDGsを学ぶ授業を行っていきます。 ご協力ありがとうございました。

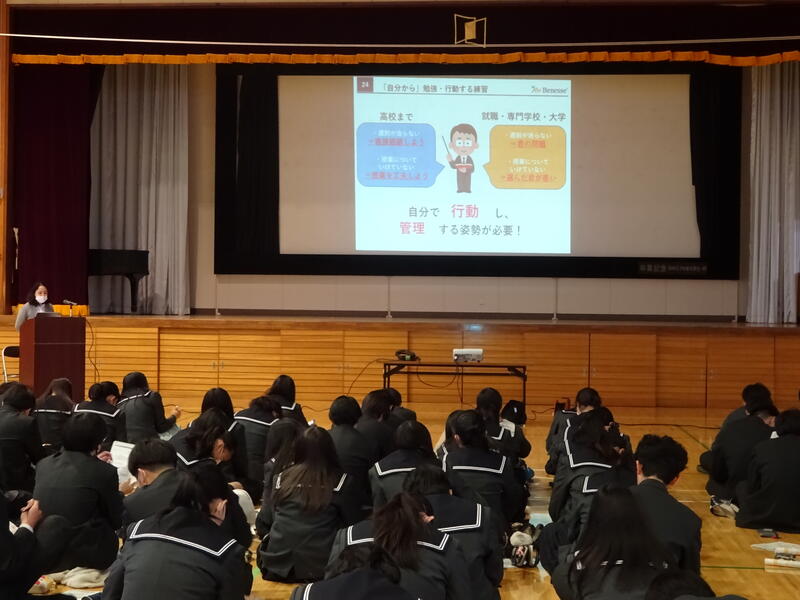

進路の実現に向けた学習(2学年)

◆2月21日(水)6時限目に本校2年生が、第1体育館に於いて(株)ベネッセコーポレーションの増子様よりご講話をいただきました。その内容は、本校で1月に実施した実力診断テストの結果を見ながら各自が現状把握。個々の進路実現に向け、今何をすべきかということを考えました。

また、8月の基礎力診断テストの結果と比較し、点数の伸び率の高かった生徒は、担任から賞状が授与され、大いに盛り上がりました。

◆2月22日(木)の午後から、2学年でライトキューブ宇都宮で行われた進路相談会に参加してきました。多数の大学、専門学校、地域企業 様の中から、生徒たちは興味のあるブースに行き、様々な話をお聞きました。そしてメモを取りながら、説明者の話に対し熱心に耳を傾けていました。

保護者の皆様には、当日の送迎等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

白百合女子大学と高大連携の授業を行いました

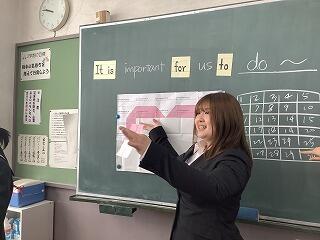

1月19日(金)、総合ビジネス科1年生の英語授業において、白百合女子大学 山野有紀 教授のもと、高大連携の授業が行われました。テーマはプラスチック汚染問題です。SDGsについて学ぶ大学生が、生徒たちに対し興味を持って授業に臨めるように、真岡市に関わりのある内容や、学校生活を話題にして授業を進めました。

教材として、本校の生徒たちは「真岡木綿会館」のご協力により制作が実現した「真岡木綿」の製造工程の動画を視聴し、地域伝統の天然素材の良さにも気づかされ、地域や環境に対する理解が深まりました。

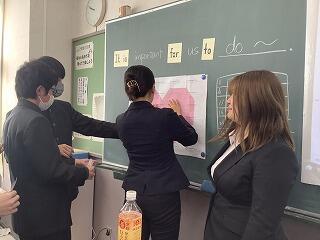

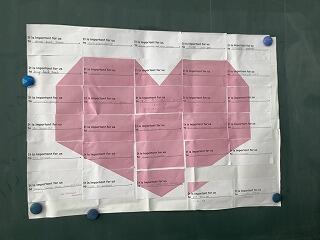

授業の最後に、生徒はグループで「環境のために何をすることが大切か」について考え、意見を発表した後、生徒1人1人が小さなメモに自分のアイディアを英文でまとめるという活動をしました。そのメモを模造紙に張り付けると、パズルのように大きな「ハート」が現れるというすてきな「しかけ」があり、生徒は楽しそうに活動しました。

今後は生物生産科1年生の授業においても、同大学が制作したオリジナルビデオ教材を使用した授業を行う予定ですので、続編として後日ご報告いたします。

真岡北陵高校はユネスコスクール・キャンディデート校として、このようなESD(持続可能な開発のための教育)をこれからも行っていきます。「真岡木綿会館」の皆様、白百合女子大学 山野教授・学生の皆さん、ご協力ありがとうございました。

1学年進路ガイダンス

12月13日(水)の5・6時限目に1学年対象の進路ガイダンス(職業別出前授業)を行いました。事前のアンケートをもとに、19種類の講座から2種類の講座を選択し、外部講師を招いて受講しました。さまざまな職業の説明を聞き、体験を通して学びました。自分の進路について興味がある分野の話を聞くことで、進路に向けて理解が深まりました。