文字

背景

行間

グループ学習の様子等

【通級】グループ学習

2月は、「冬のあそび」をテーマに、グループ学習を行いました。

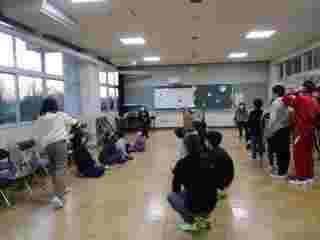

令和5年2月1日(水)グループ学習(小学生高学年・中学生合同)

「難聴理解カルタ」を行いました。8名の参加がありました。

初めに2グループに分かれて、カルタ取りを行いました。みんな集中して参加していました。数多くの札を取ろうと、札の置き位置を真剣に覚える児童もいました。途中、札に書かれた内容を見て「これあるよね」と共感する場面もありました。

次は、カルタの札作りをしました。自分が経験した「困ったな」「知ってほしいな」と思うことを考えて文と絵札を作り、発表しました。

令和5年2月16日(木)グループ学習(低学年)

「冬のことばさがし」「みんなでたし算」を行いました。12名の参加がありました。

一つ目は三つのグループに分かれて、「冬のことばさがし」を行いまいた。ひらがなが書かれたカードを組み合わせて、冬に関係することばを作りました。どのグループもヒントを必要とせず、グループの友だちと協力して、「ゆき」「おでん」「てぶくろ」「おとしだま」「ねんがじょう」のことばを作ることができました。

二つ目の「みんなでたし算」は、1・2・3の数字が書かれた紙を胸に貼りつけ、数人で集まって提示された数を作る活動です。数字の組み合わせをどうしたらよいか、集まって足し算をして、また集まって足し算をしてと、何度も繰り返し頑張っていました。

【通級】グループ学習(小学生・中学生合同)

令和4年12月21日(水)『お楽しみ会』

「お楽しみ会」を行いました。17名の参加がありました。今回は、体育館で実施し、「新聞じゃんけん」と「〇×クイズ」行いました。初めにルールの説明を聴きました。学年順に並び少し緊張気味でしたが、時間がたつにつれて同じ学年の友だちと会話をする場面があちこちで見られるようになりました。新聞じゃんけんでは、負けるとどんどん小さくなっていく新聞紙から落ちないようにゲームに参加している姿が見られました。〇×クイズは5問出題され、全員が正解するクイズがあったり、迷うクイズがあったりして盛り上がりました。小学生も中学生も真剣にクイズに参加していました。「楽しかった」という感想とともに、終了となりました。

【通級】グループ学習(中学生)

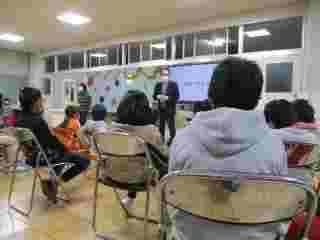

令和4年12月7日(水)『今後の生活に向けて①』

「今後の生活に向けて①(こんなときどうする?)」の学習を行いました。まず、自転車に乗っているときの危険性やトラブルに巻き込まれたときの対処法について学習しました。自転車に乗っているときに、突然の大雨にみまわれたら、また、警察官に補聴器をイヤホンと間違えられて注意を受けたらどのように対応すればいいのかなどについて学びました。次に、受検の際の面接場面を想定して、ロールプレイングを行いました。面接の心得や面接のときに気を付ける言葉遣いや態度、お辞儀の仕方、質問の返答に困ったときには、どのように対処すればいいのかなどについて学習しました。

【通級】グループ学習(小学生低学年)

令和4年11月22日(火)『きこえについて➁』

「きこえについて②・ことばあそび」の学習を行いました。7名が参加しました。

きこえについてでは、補聴器や人工内耳の取り扱いや保管・手入れの仕方などについて〇×クイズを

行いました。また、楽器の音あても行いました。耳を傾けてよく聴いて答える姿が見られました。

ことばあそびは、7×7マスに書かれたひらがなを、縦横斜めに読んで、隠れたことばを8種類探しま

す。お題は二つ(海の生き物と乗り物)です。どんな生き物や乗り物が隠れているのか、楽しみながら探していました。

【通級】グループ学習(小学生高学年・中学生)

令和4年11月16日(水)『きこえについて』

「きこえについて」の学習を行いました。8名が参加しました。

実際の楽器の音やトースターなど台所で聴こえる音、CDの虫の声や自然の音などを聴いて、何の音なのかを答えました。この学習を通して、自分が「聴こえやすい音は?」「聴き間違えやすい音は?」どんな音なのか、それぞれ考えました。

【通級】グループ学習(小学生高学年・中学生)

令和4年10月26日(水)『先輩の話をきこう①』

「Zoom」を使ってオンライン学習で「先輩の話をきこう①」(高校や大学ってどんなところ?)を行いました。10名が参加しました。

現在高校生と大学生の通級の先輩達の話を8月に撮影させてもらうことができ、この学習を実施することができました。その動画を見て、高校や大学の話に触れることができました。小学生にとっては少し難しい内容だったかも知れませんが、将来について考えるきっかけになってくれたらと思います。内容を聴いて大切と思う所をメモしている人もいました。先輩の話にあった通学方法や、大学での一人暮らし、自炊、バイトなどのはなしをどのように聴いていたのか、今後振り返り学習の中で確認していきたいと思います。

【通級】グループ学習(小学生低学年)

令和4年10月20日(木)『クイズ大会』

「Zoom」を使ってオンライン学習で「クイズ大会」を行いました。6名が参加しました。

9月のグループ学習では、聾学校の図書室の本やインターネットで調べてクイズを作りました。その

クイズを、それぞれの家庭から発表し、みんなに答えてもらいました。

クイズを発表するときの約束「①大きな声でゆっくりはっきり」、「②相手に分かるように」を守ってカ

メラに向かって、発表することができました。みんな一生懸命考えて答えていました。難しいクイズもあ

りましたが、正解するとガッツポーズを見せたり拍手をしたりして喜ぶ姿が見られました。

【通級】令和4年7月26日(水)交流学習会

児童生徒11名が参加しました。二つのグループに分かれて、「じゃんけん大会」、「オリエンテーリング」の活動に取り組みました。密を避けながら、換気、消毒等、感染症対策を講じながら行いました。「じゃんけん大会」では、最後まで勝ち残った人がそれぞれのグループリーダーになりました。二つのグループとも小学生低学年の友だちがリーダーになりましたが、みんなと助け合って活動していました。オリエンテーリングでは、聾学校の地図を見ながら、クイズの部屋や壁面作りの部屋を回ってきました。クイズは、「ことば探し」と「アンビグラム」を行いました。答えを見つけようと、友だちと相談したり、下から覗いたりと頑張っていました。壁面作りは、使うパーツ探しから行いその後、大きな画用紙に貼っていきました。下級生が上級生を頼る姿や、友だち同士で考える姿があちらこちらで見られました。

【通級】グループ学習(小学生高学年・中学生)

令和4年7月6日(水) 『福祉プラザ見学』

6月のグループ学習では『福祉ってなあに』『福祉プラザ見学の事前学習』で、「生でで不便に感じることは?」「こんな便利なものがあります」「ユニバーサルデザイン」の学習をしました。『福祉プラザ見学の事前学習』では、「福祉プラザはどんなとこ?」「何ができるところ?」などの学習をしました。そして、7月には実際に福祉プラザを見学しました。

福祉に関する様々なマークを探したり、車椅子の方や目の不自由な方も買えるユニバーサルデザインの自動販売機を見学したりしました。また、とちぎ視聴覚障害者情報センターの所長さんのお話を聞きました。そこでは、きこえにくい人がトイレにいても困らないための話など、いろいろな工夫についての話を伺うことができました。

「点字の本があって、びっくりした。」「低い自動販売機があってとても便利だと思う。全ての販売機にこの機能が付いているといいのに、と思った。」などの感想がありました。

【通級】グループ学習(小学生低学年)

令和4年7月12日(火) 『買い物学習』

6月のグループ学習では『買い物学習の事前学習』を行い、「福祉プラザはどんなとこ?」「1人で買い物ができるかな」などの学習をしました。そして、7月には実際に、福祉プラザに行って買い物学習を行ってきました。

館内の見学では、点字や白杖に実際に触れてみました。そして、とちぎナイスハートショップや喫茶コーナーで買い物をしました。

買いたい物の値段と、お財布の中を見て、考えながら買い物をしている様子でした。

【通級】令和4年5月25日(水) グループ学習(小学生・中学生合同)

今年度初めてのグループ学習を実施しました。感染症対策を講じながら行いました。

校長の挨拶から始まり、1年間の内容について説明をしました。次にグループに分かれて、名刺交換と自己紹介、簡単なゲームを行いました。久しぶりに会う友だちや初めて会う友だちもいて、緊張しながらも自己紹介をしながら手作りの名刺カードを渡す様子が見られました。

最後は全体でじゃんけんゲームを行って盛り上がりました。

【通級】グループ学習

令和3年12月22日(水)通級による指導 「お楽しみ会」

通級による指導対象の児童生徒20名が参加してお楽しみ会を行いました。三つのグループに分かれて、「自己紹介」、「王様じゃんけんゲーム」、「クイズ大会」の活動に取り組みました。お互い距離を保ち、密を避けながら、換気、消毒等、感染症対策を徹底しながら行いました。自己紹介や王様じゃんけんゲームなどの活動に取り組む中で、徐々にグループ内で心の距離が縮まっていきました。上級生と下級生とのやりとりも弾み、わいわい楽しく活動している様子が見られました。上級生を中心に、グループのみんなの意見をまとめながら、クイズの答えを考えて、正解したときには、嬉しそうにグループ内で盛り上がっていました。上級生は、リーダーシップをとり、小学校低学年の児童の意見も積極的に取り入れながらクイズに答えていました。「1もんまちがえました。でもたのしかったです。」、「初めて会う友だちもいてきんちょうしました。」「少しずつ話せるようになって楽しかった。」などの感想がありました。

R元年度 担任連絡会を行いました。

7月30日(火) 担任連絡会を行いました。

通級による指導対象児童生徒の在籍校の担任の先生方11名が参加されました。

まず聾学校の担当者が、耳の構造や難聴について、難聴児の学校生活での配慮事項などについて説明をしました。その後、質疑応答を行いました。

後半は難聴児のきこえ方をシュミレーションした音声や音楽を聴いていただいたり、補聴器の試聴体験を行ったりしました。参加された先生方からは、「難聴児のきこえを体験でき、思っていたよりも小さく、こもって聞こえるということが分かった。」「私たちの配慮できる点は配慮してあげなければと感じた。」「補聴器は雑音があるとそれも拾ってしまい、補聴器があればすべてきれいに聴こえるわけではないということが分かった。」などの感想があげられました。

最後に、希望された5名の先生方と、個別に情報交換を行いました。児童生徒の今後の在籍校での学習・生活や聾学校での通級による指導に生かしていけるような有意義な連絡会となりました。

交流学習会を行いました。

7月26日(金) 交流学習会を行いました。

通級による指導対象児童生徒22名のうち16名が参加して交流学習会を行いました。

今年度は、3つのグループに分かれてクイズ、オリエンテーリングを行いました。グループごとに協力して課題を解決しながら、自らかかわりをもとうとしたり、上級生と下級生のお互いのかかわり方を学んだりすることをねらいとして行いました。クイズの答えを考えたり答えたりするときや、オリエンテーリングの移動のときには、上級生が下級生を気にかけて行動する様子が見られました。小学校低学年の児童も積極的にクイズに答えるなど楽しそうに活動していました。

その後「なべなべそこぬけ」を皆で行いました。最後は全員で手をつなぎ楽しく行うことができました。つないだ手の下を上手くくぐれるよう、上級生が上手に誘導する姿も見られました。

また保護者は、別の教室にて、情報交換会を行いました。まず小学6年生の保護者に中学校への進学に向けて準備していることや悩んでいることを話してもらい、その後中学生の保護者から中学校への進学に際して、実際に経験したことを話してもらいました。他の保護者からも質問や意見がたくさん出され、有意義な情報交換になりました。

卒業・進級を祝う会を行いました。

3月13日(水)「卒業・進級を祝う会」を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち、15名が参加して、「卒業・進級を祝う会」を行いました。卒業生から在校生へ、在校生から卒業生へという形で、一人一人メッセージの発表を行いました。

「中学校へ行っても勉強や部活をがんばって下さい。」「いっしょにお楽しみ会でゲームをやったり、お話ししたりしたことが楽しかったです。」などのメッセージが発表され、皆、真剣に発表を聞いていました。

その後、全員で「何でもバスケット」のゲームをやりました。「○月うまれの人」「今日の朝パンを食べた人」「ケーキが好きな人」「左利きの人」などのお題が出されると、お題に当てはまる人は急いで椅子を移動するなど、皆がとても楽しそうに活動する様子が見られました。

お楽しみ会を行いました。

12月19日(水) 「お楽しみ会」を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち、11名が参加して「お楽しみ会」を行いました。

今年は、児童生徒の話し合いをもとに、「ばくだんゲーム」と「しんげんち」を行いました。

まず、「ばくだんゲーム」は、ピアノのリズムに乗ってボールを回していき、ピアノが止まったところでボールを持っていた人が「バーン!」と叫ぶというルールで行いました。初めは恥ずかしそうに小さな声で「バーン。」と言っていた子供たちも徐々に大きな声が出るようになり、楽しく盛り上がりました。また「しんげんち」では、おにに気づかれないように上手に工夫しながら「しんげんち」の動きをする児童生徒もいて、他の児童生徒も上手に動きを真似していました。

また保護者は、別の教室にて、7月の交流学習会の様子のDVDを見ていただきました。その後、保護者同士自由に情報交換を行いました。

8月21日(火)関東地区聾教育研究会・通級指導専門研究会を行いました。

関東地区の各都県の聾学校から、通級による指導の担当者が23名参加し、専門研究会を行いました。今年度は栃木県立聾学校が当番校で、本校ととちぎ福祉プラザを会場に行いました。

午前中はまず、本校を含め3校から、通級による指導の情報提供を行った後、栃木県聴覚障害者協会理事の川俣郁美氏より『地域で学ぶろう児・難聴児に対する支援について』をテーマに講演をしていただきました。川俣氏御自身が学生時代に学習面や生活面、精神面において困ったことや、先生や友達から受けた支援で助かったことなど、経験をふまえた具体的でとても参考になるお話をお聞きすることができました。

午後は福祉プラザに移動し、研究協議を行いました。「障害認識・障害受容について」「高等学校との連携について」のテーマを中心に各校から取り組みの現状や課題点などを出し合い、活発な協議が行われました。各県、各地域の最新の情報の共有としても有意義な時間となりました。

川俣氏の講演の様子 福祉プラザでの研究協議会の様子

7月31日(火) 第2回担任連絡会を行いました。

通級による指導対象児童生徒の在籍校の担任の先生方8名が参加されました。

まず聾学校の担当者が、難聴について、難聴児の学校生活での配慮事項、音楽の授業における配慮事項などについて説明をしました。その後、プールでの指導の際の配慮や友達とのかかわりなどについて熱心に情報交換や意見交換がなされました。

最後に、希望された3名の先生方と、個別に情報交換を行いました。児童生徒の今後の在籍校での学習・生活や聾学校での通級による指導に生かしていけるような有意義な連絡会となりました。

7月27日(金) 交流学習会を行いました。

通級による指導対象児童生徒18名のうち16名が参加して交流学習会を行いました。

今年は、自己紹介、なぞなぞ、恐竜クイズ、本の読み聞かせ、ドラえもんクイズ、歴史クイズ、作文発表、歌、楽器の演奏などの発表を行いました。それぞれの個性や特技を発揮した発表ができ、発表を聞く児童生徒は、真剣に聞いたり、クイズに積極的に答えたりと楽しく過ごすことができました。発表の途中、皆で「マカレナ」のダンスを踊りました。最初は照れくさそうにしていた児童生徒も、徐々に大きく身体を動かして、笑顔で踊る様子が見られました。

また保護者は、別の教室にて、聴覚障害のある本校職員から、学生時代に聴こえにくくて困ったことや周囲から受けた支援で助かったことなどの話を聞きました。保護者からは、高校受検の際の配慮や、大学入試センター試験の際の配慮などについての質問が出ました。その後保護者どうし自由に情報交換を行いました。

第2回担任連絡会

7月31日(月)13:30~15:50 第2回担任連絡会を行いました。

通級による指導の対象児童生徒在籍校の担任の先生に来ていただき実施しました。

当日は9名の先生方が来校されました。聾学校の担当教員から、学校生活の中での難聴

児への具体的な支援方法についてお話しした後、難聴児のきこえ方や補聴器の体験を

行いました。その後、各学校での難聴児に対する支援の現状や課題について情報交換を

行いました。

プール入水の際の配慮や保護者との連携、FM補聴器の使用、障害受容などについて

活発に意見が交わされました。

全体での情報交換会の後、希望された先生方と、個別に在籍児童生徒の支援について

情報交換を行いました。

tochigi-edu.ed.jp

tochigi-edu.ed.jp