文字

背景

行間

2016年8月の記事一覧

SGH福島フィールドワーク(3日目)その1

生徒教職員共々元気に三日目の朝を迎えました。

本日は以下の日程で行います。

8:00 ホテル発

10:00 楢葉町住民インタビュー

~途中昼食含む~

14:00 調査結果の取りまとめと発表準備

18:00 夕食

20:00 本日のフィールドワークまとめ、明日の発表準備

それぞれの研修内容については、この後まとめてアップしていきます。

本日も実りある研修にしていきたいと思います。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その6

本日から最終日までの宿舎である「しおかぜ荘」に到着しました。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その5

本日最後の野外研修ということで、楢葉町視察を行いました。

楢葉町は、平成27年9月5日、全域に出されていた避難指示が解除された所です。

解除されたのが比較的最近ということもあり、まだ元の住民の1割ほどしか帰還していないということです。

町の説明を、楢葉町役場の楢葉町復興推進課長、猪狩充弘さんにしていただきました。

未だ9割近い住民が帰還していないなか、帰町目標を「平成29年春」と明示しています。

具体的に、「コンパクトタウン」の建設を始めているなど、とにかく住人が住みやすい町を目指して復興の活動を進めている段階です。

電力供給についても新しい方法を考えるなど、止まることなく着々と復興を進めていく様子を見ることができました。

今後の復興推進を願うばかりです。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その4

昼食後、本校と同じくSGH校の福島県立ふたば未来学園高校を訪問しました。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その3

川内村の遠藤村長からの講和を受けたあと、村内にある「株式会社KiMiDoRi」へ見学に行きました。

SGH福島フィールドワーク(2日目)その2

ホテルを出発後、福島大学うつくしまふくしま未来支援センター相双地域支援サテライトの坪井真喜さんの案内のもと、川内村調査を行ってきました。

村の面積は約2万ヘクタールあり、震災前は木炭の生産で有名でした。

人口数は、震災前約3000人でしたが、今は約2800人だそうです。

村の売りは豊かな自然、人柄が良いことだとおっしゃっていました。

震災時、川内村は隣に位置する富岡町の町民の避難場となりました。

しかし、福島原発の爆発事故が起きたことによって、川内村にも屋内退避指示が出て、さらに避難をする必要性が出てしまいました。

その時の住民の見えない放射線への恐怖感は相当なものでした。

また、原発事故後の福島県民への差別が多かったことも、村民及び県民を苦しめることになった一つの原因でした。福島番号の車のガソリンスタンド立ち入り拒否などが実際にあったようです。

また、福島県の被害として特徴的なのが、震災直接死より震災関連死のほうが多いということでした。川内村でも90人が関連死されたそうです。

それだけ毎日ストレスの多い生活をされていた様子を窺い知ることができます。

また、農林畜産業の休業や廃業も余儀なくされました。

その後、2012年1月31日に、「帰村宣言」が出されました。

そして、2016年6月14日に、ようやく全村制限区域の解除がされました。

それでも課題は多く、あまり知られていないことですが、原発から20kmのラインを境にして保障や賠償額が全く異なることも、県民を苦しめた要因の一つになりました。

つまり、同じ市内や町内及び村内だとしても、道路を挟んで賠償が全く異なるということが起きてしまったわけです。それにより、住民同士の関わりが上手くいかなくなるケースがあったようです。

また66.6%が戻ってきたとはいえ、高齢者が40%であるため、超高齢化社会か人口減少が懸念されるようです。

是非佐野高生も、今後生きていくうえで壁があっても、止まることなく立ち向かって乗り越えようとしてほしいというメッセージをいただきました。そのメッセージをしっかり心に受け止めて、私たちも日々努力していきたいものです。

福島フィールドワーク(2日目)その1

生徒教職員共々元気に二日目の朝を迎えました。

本日は以下の日程で行います。

7:50 ホテル発

10:00 川内村調査

12:00 昼食

14:00 福島県立ふたば未来学園高校訪問

15:30 楢葉町内視察

17:30 「しおかぜ荘」着

18:00 夕食

19:30 本日のフィールドワークまとめ、明日の準備

それぞれの研修内容については、この後まとめてアップしていきます。

本日も実りある研修にしていきたいと思います。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その3

午後の講義は、「福島大学うつくしまふくしま未来支援センター」の企画コーディネート部門長の塩谷弘康先生のご挨拶から始まりました。

塩谷先生からは、仲井先生と同じく、本センターが復興支援のために作られたものであるという話をいただきました。

また、本校SGHのテーマである田中正造型グローバルリーダー育成について触れていただき、田中正造が告発した足尾銅山鉱毒事件と福島の放射能被害についての“公害”という分野での共通性を取り上げ、今回のSGH活動で得たことを是非広く生徒の皆さんから発信していただきたいという話もいただきました。

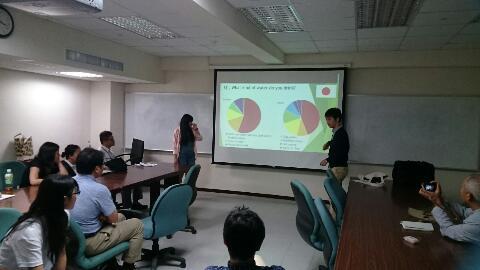

その後、本校の紹介・調査結果の発表を研究班が行いました。

その後、農・環境復興支援部門特任准教授の小松知未先生より「営農再開に向けての取組み、風評被害 他」という題目の元、講義をいただきました。

まず、教員を含む全員から福島に関する質問を受け付け、その後放射能と放射線の基礎知識の勉強をしました。

続いて福島の農業についての話に入りました。

元々福島は、農業イレブンといい、11品目のPRがあるほど農業は活発でした。

しかし、事故を受けたことにより、①農業をやめる。②品目を変える。のどちらかを選択しなければならないという状況になりました。

結果的には、徹底した放射性物質検査を行うことにより、農業の継続をすることとしたということです。

そして現在は以下の3点の理由により、放射性物質の影響がほとんどないということになっているようです。

①時間の経過。(セシウム134の半減期は短く、かなり減っている。)

②土と結合すると農作物への吸収がほとんどない。

③カリ質肥料で吸収抑制。(植物はカリウムを優先的に吸収する。)

特に③の効果は絶大でした。

これにより、結果的にはこれまで作られてきた農作物の品目の変化はほとんどないものになったそうです。

これ以降は冒頭に出た質問についての回答を交えた講義となりました。

福島産の米については全量全袋検査を行い、基準に引っかかった米が出た一帯については徹底的に管理をしてカリ質肥料を与え続けて事故前の状態に戻しました。

その他にも様々な徹底検査、及び管理をして現在では農作物の放射線検出量はほとんどなくなっています。

事実福島県民は、農作物への不安が大幅に低下しているという調査結果が出ています。

風評被害はだいぶなくなっているとはいえ、まだまだ一部には不安が残っている状態です。

本日の研修を受け、福島県挙げての徹底した農作物の管理や検査の徹底を知ることができ、このような事実を広く発信していきたいと思います。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その2

2度の休憩をはさみ、12時前には福島大学に到着しました。

昼食をとった後、予定より時間があったため、福島大学の仲井康通先生に「福島大学うつくしまふくしま未来支援センター」の案内を急遽していただくことになりました。

建物の5階から順に案内していただきました。

仲井先生によると、本センターは東日本大震災の復興支援のために建てられたそうです。

確かに4階には、相談室、支援室というものがありました。

また、同時に農産物の放射線量を調べている施設でもあるそうです。

1階にある放射線分析装置室も案内していただきました。

そこでは、食品放射性物質検査機器による放射線量測定の様子を拝見することができました。

ここで徹底的に農産物の放射線量を調べているそうです。

また、ここ以外でもJAなどでも常に検査をしているそうです。

午後は福島の取り組みについての講義をいただきます。

SGH福島フィールドワーク(1日目)その1

活動については、随時アップしていきます。

実りある研修にしていきたいと思います。

台湾フィールドワーク5日目(最終日)

帰佐予定時刻は21:30になります。

台湾アンケート調査の様子を、

Youtubeにアップロードしました。

低画質のヴァージョンですが、

「佐高SGH」で検索してみて下さい。

台湾新幹線で、台中から台北に移動します。

台北松山空港に着きました。

5日間同行して頂いたガイドさんとお別れです。

東京羽田空港に着きました。

最後に

台湾フィールドワーク4日目(台中2日目)

台中市にある、台湾第一の自然科学博物館を見学しました。

台湾や世界の水環境について学びます。

博物館副館長を表敬訪問しました。

SGH研究班より代表生徒が英語で副館長さんに感謝の辞を述べました。

宇都宮大学国際学部に留学中の台湾人学生の友人で、

この博物館でガイド経験もある現地の台湾人大学生が解説をして下さいます。

生物学を専攻されている学生さんで、恐竜展示のガイドをされていた方です。

水~絶対に必要な液体

「人体の7割は水」を視覚的に表現しています。

人は水を毎日どれくらい使っているのか?

How much water does one person use each day?

2008年の台湾人は家庭で毎日230リットルを使っている(公共使用分も含めると274リットル)

トイレで64リットル、洗濯に50リットル、風呂・シャワーに48リットル、

手洗いに36リットル、洗い物に40リットル。

共通点は、全部洗浄用!

飲み水は、1日せいぜい2~3リットルですから、

人が水を使うということは、

汚れを運んでもらうということ

なのですね。

”水”について考えるということは、

生き方について考えるということなのだと思います。

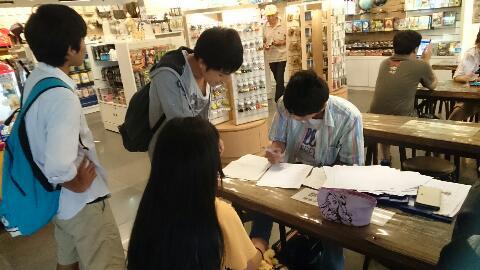

<アンケート調査in台中>

午後には、”水”に関する意識調査を実施しました。

”水”問題はグローバルな問題であると同時にローカルな問題でもあります。

風土の異なる台北と台南の意識の違いを調べます。

台湾語と中国語はまったく異なるそうです(別言語レベル)。

台湾中部から南部にかけては台湾語話者が多いため、

台湾語もできる現地の学生と合同で調査しています。

集計作業を、スキマ時間を活用して進めています。

お世話になっている青柳先生に、博物館で買ったキーホルダーをSGH研究班からプレゼントしました。

ホテルに帰ってディスカッションとレポート作成です。

台湾フィールドワーク3日目その2(台中1日目)

午後は台中に移動して921地震教育園を見学しました。

1999年9月21日に台湾中部で起きた921大地震を機に

被災した中学校跡地に国際的な地震教育の場として作られました。

世界から30万人が訪れるそうです。

<全壊した中学校を取り壊さず、そのままの形で保存しています>

スタッフさんに質問してみたところ、

取り壊さずに残して保存することについては、やはり

被災した住民から反対意見もあったそうです。

ただ、921地震が発生したのが夜間で、

校舎倒壊の犠牲になった子どもがいなかったこともあり、

地震教育の生きた教材として

高い志をもって設立されました。

平らだった校庭が人の背の高さ以上に隆起してできた断層を、そのまま保存しています。

学校のグラウンドを持ち上げた断層を、そのまま保存しています。

校舎の1階が押しつぶされています。

<夕涼みで台中市内を散策>

SGH研究班の1人が、今日が16歳の誕生日でした!

特に何もしてやれませんが、とても充実した、思い出の1日ではなかったかと思います。

同行して下さっている日本人研究者に教えて頂いたのですが、

タピオカミルクティーは、ここ台中市が発祥の地です。

みなで乾杯してお祝いしました。

台湾フィールドワーク3日目その1

午前中は、

台湾政府直属のシンクタンク・中央研究院の地球科学研究所を訪ねました。

行政院(行政府)、立法院(立法府)というように、

~院とは、中国語で国家機関であることを示す用字だそうです。

そこの地球科学者で、

佐高OBでもある飯塚義之先生(佐高の教員・石井勝尉先生と同級生)から

「台湾の地震について」講義をしていただきました。これは日本語です。

SGH研究班(2年篠崎さん、1年荻原くん)が、日台フィールドワークの成果を英語でプレゼンしました。

中國文化大学理学部地球科学科で教鞭をとる郭欽恵博士(ボストン大学出身)から、台湾の地下水研究について講義(英語)を受けました。

とても優しい先生です。

台湾でも梅雨をそのまま梅雨(メイユー)というそうです。

日本には3000m級の山が21座なのに対して、台湾では286座もあるほど地形が急峻です。

地質も軟らかく、侵食作用を受けやすいため、ダムを作っても土砂ですぐ埋まってしまいます(英語)。降水の75%はあっという間に海へ流れ去ってしまいます(英語)。季節的地域的な遍在も大きいため、台湾はウォーターリソースの有効利用、再生利用を推進してきました(英語)。

<郭欽恵教授との質疑応答>

SGH研究班(1年飯塚さん)「台北市水道局は、水道水は飲用できると言っているし、実際水質は良好な数値が出ている。それなのになぜ台北市民は水道水を飲まないのか。」

郭教授「Good question!確かに水質は良い。

それでも飲まないのは2つの側面からである。

一つは市民は水道水に、いまだ不信感を持っていること。

さらには、蛇口からの水道水は飲まないのがcustomになっているということ。

もはや食文化であり、意識を変えるのは容易ではないのだ。」

感謝の代表あいさつ

最後に、記念品を贈りました。

台湾新幹線の南港駅入口に着きました。

午後は台湾新幹線に乗って台中に移動します。

新幹線の車内です。お弁当を車内で取っています。

<921地震教育園 午後@台中>

台湾フィールドワーク 2日目その4

佐高SGH研究班7名と台北の現地校生5名がチームを組んで”水”にかかわる共同調査を行いました。

2日目最後のフィールドワークです。調査地点は台北駅周辺を選びました。

3班に分かれた合同調査チームにはそれぞれ台北の日本人留学生や若手研究者もメンバーに入りました。留学生や研究者の持つ高い判断力や人間性に接したり、直接エールやアドバイスを頂く経験は、高校生にとって大きな刺激となるでしょう。

<台湾の東呉大学の先生(日本人)に、チームに加わって頂いています>

<宇都宮大学からの日本人留学生に、チームに加わって頂いています>

使用言語は中国語または英語です。

中国語に堪能な人はチームに必ずいます。しかし、その人にばかり依存しまうのは、どうでしょう?それでは経験になりませんし、心掛けるべきは、メンバー全員が力を発揮してチームの力を最大化することです。

中国語ができないメンバーも、英語でアンケートを実施しました。

<最後の感想から>

・日本人と台湾人という、英語を母国語としない人どうしが英語でコミュニケーションできたのが良かった。

・海外にきて英語が通じたことは、シンプルに理屈抜きでうれしかった。

明日は日本および台湾での調査結果を整理・分析し、その成果を台湾政府直属ののシンクタンク・中央研究院でプレゼンする予定です。

朝から密度の濃い1日でしたが、ホテルに帰ってからみなでディスカッションして

プレゼン資料作成が待っています。

もうひとふんばりです。

ディスカッションと明日の資料づくりをホテルの大広間で22:00まで行いました。

それでも完成しなかったので、それぞれ分担して自分たちの部屋に持ち帰って

作業を進めました。生徒によっては12時過ぎ、1時過ぎまで頑張っていたようです。

ご苦労様でした。

台湾フィールドワーク2日目その3

水は、人権の一つです。水の切れ目は、命の切れ目となります。

特に、たくさんの命を預かる病院は、大災害時の非常用水源を

どのように確保することを考えているのでしょうか。

そこで午後は台北慈済病院という総合病院の雨水回収システムを

見学しました。

<台北慈済病院について>

この台北慈済病院を設置・運営しているのは、

台湾で生まれた世界的に有名な仏教系慈善団体・国際支援活動NGOである、

慈済仏教功徳基金会です。

「慈済」の由来は「慈悲為懐、済世救人(慈悲を説き、世を助け人を救う)」です。

日本では、3・11 東日本大震災で被災地にいち早く直接赴いて活動した海外慈善団体としても知られています。

この病院の雨水回収システムを見学希望するのは過去に前例がないそうです。

心温まる、圧倒的な熱烈歓迎を受けました。

私たちSGHクラブ研究班は、もともとこの病院の水資源対策が関心事で訪れたわけですが、入院患者1000人に1000人の看護師、院内各所に常時待機する200人の慈済ボランティア態勢はもちろん、患者の病気を治すのみならず、”心をいやす”ための取り組みや配慮が随所に凝らされていて、大きな感銘を受けました。

<病院の雨水回収システムの説明が始まりました>

実際に施設の巡検にでかけます。次の写真はその移動途中で見かけたものです。病院関係者がボランティアで回収したペットボトルをワイシャツにリサイクルして病院内でバザーを開いていました。

これは雨水ろ過装置です。

回収した雨水は、上水でも下水でもない中水として、草花の灌漑(病院の6つの空中庭園がある)や散水、防火用水、公共トイレ、人造湖の補充水などに幅広く利用されています。

この池の水も雨水貯留供水システムから供給されています。

病院地下に広がる巨大雨水貯留槽を見学に出発です。

地下の巨大雨水貯留槽です。満杯になった時に備え、屋上や地上の溜め池に送水する工夫があるとのことです。

雨水濾過機です。水質管理も厳密です。

佐野の記念品を贈呈しました。

一人ひとりに記念品をいただきました。

代表生徒からの感謝の辞です。

「この病院の方々のように、体の痛みを治すだけでなく、心の痛みを治せる医療人になりたい、寄り添える助産師になりたいと強く想いました!」

台湾フィールドワーク2日目その2

台湾最新設備の汚水処理施設を見学しました。

日本の下水道は、雨水と汚水を区別せずに集めて処理する「合流式」下水道です。

対照的に、台湾の下水道は、雨水と汚水を分けて回収する「分流式」下水道です。

そのため、汚水とは別に雨水だけを集めて再生水として活用することが可能です。

雨水を回収して水質管理し、上水でも下水でもない「中水」として、

草花の灌漑や洗浄水、道路の散水などに雨水を活かしています。

<中国語による解説を現地の日本人高校生に通訳してもらっています>

この台北の高校に通う日本人高校生は、

SGH研究班の生徒の保護者の友人のお子さんというつながりから協力頂きました。

日本人は、水が大切と言いながら、雨水を利用しようと考えず、ただ眺めているのが現状ではないでしょうか。

ところで佐野市は、例外的に、一部を除いて台湾と同じ「分流式」下水道です。

台湾で学んだことを地元に提言できるかもしれないと考えています。

<処理水の放流先・淡水河をバックに>

<1日1人当たりの汚水排出量 220リットル>

220リットルも!

水は大切といいながら、いかに知らないか。私達は水についてあまり考える機会が少ないのかも知れません。

台湾フィールドワーク2日目その1(in台北)

しかし、地下水は大災害時の非常用水源として重視されていて、

その観測井は台北市に18地点あり、

士東國小學校の敷地内にある観測井です。

日本人学校から歩いてすぐのところにあります。

<士東國小>

今日は最後に佐高生7名と台北の5名の現地校生がチームを組んで、

写真にはありませんが、この後

日本人留学生や日本留学経験のある台湾人学生、

したがって、今回の台湾フィールドワークは、

高校生だけでなく、

多様な者どうしがチームを組んで

一日の成果が楽しみです。

<台北日本人学校正門前にて>

公園散策

<1日目の続き 公園散策>

台北日本人学校を後にして帰る途中、

台湾は雨は多いですがすぐ流れてしまい、

この中正紀念堂も、

回収した雨水を利用したビオトープらしいものや、

台湾フィールドワーク(1日目)

まず、お互いの自己紹介、佐野高校の紹介の後、本校生が日本でアンケート調査を行った結果を報告し、台湾でアンケート調査をする場合、どのような質問をすれば回答が得られるかなどを、グループ別に協議し、発表しました。

その結果、アンケート調査の項目や実施場所・方法などが決まり、明日は、日本と台湾の合同チーム(佐高生7名+現地校生5名、合計12名 → 4人1組の3チーム)で調査をすることになりました。

最後に、一緒に夕食を食べ、親睦をさらに深めました。

台北の現地校生と一緒に夕食を食べ、親睦を深めました。

特にありません。