文字

背景

行間

2015年11月の記事一覧

宇女高SSH通信2015V0l.6を掲載しました。

小学生のための科学実験講座

小学生のための科学実験講座

平成27年11月15日(日)

宇都宮市立西原小学校

受講者:小学生約100名

| 【水分子ストラップをつくろう】 【クリップモーターをつくろう】  【葉脈標本をつくってみよう】  |

【アンケート結果より】

・受講者(小学生)対象のアンケートによると、「今回の内容は楽しかったか」との問いに対して、「とても楽しかった」が83%、「楽しかった」が17%と回答し、

小学生の満足度は非常に高かった。

・指導者(本校生)対象のアンケートによると、「小学生に適切な説明や援助ができたか」の問いに対して、「そうである」が55%(11人)、

「どちらかといえばそうである」が40%(8人)、「どちらかといえばそうではない」が5%(1人)、「そうではない」が0%(0人)であった。

また、「興味関心が向上したか」との問いに対して、71%が「そうである」と回答した。

【総括】

・受講者である小学生の満足度は、まずまずであった。

指導者である本校生の多くは、実験等に関する知識不足や、相手に伝える難しさを感じたものの、科学に対する興味関心を高めたり、

プレゼンテーション力やコミュニケーション力を向上させたりする効果が十分あったと考えられる。

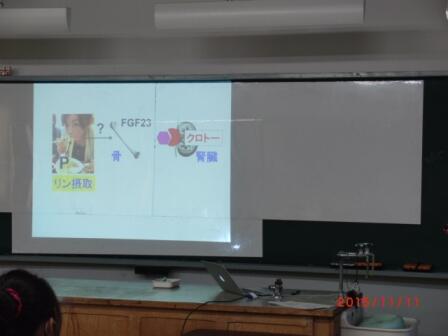

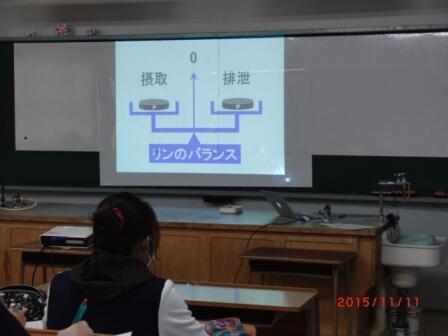

出前授業Ⅲ(医学)

出前授業Ⅲ(医学)

平成27年11月11日(水)

本校 化学講義室

希望者

(1) 講師 「アンチ・エイジングを科学する」 |    |

研究そのものは難しい内容にもかかわらず、簡単に説明をしていただいたため、一年生でも内容が理解できている。

また、講義後半の科学的な考え方については、文系の場合や落語やお笑いなど生徒にとって身近なところでも活用を例に説明があり、生徒の心に響いていた。

また、文学や芸術などの重要性についてもお話があり、生徒たちには新たな気づきがあったようである。

【生徒の感想】

・研究をするにあたっての忍耐力の必要性、豊富な経験値の研究成果への影響力を改めて実感した。

・腎臓について様々なことが分かりとても勉強になった。

また、科学思考は文系にも必要で、忍耐力がいるので、これから諦めずに色々なことに取り組みたいと思った。

・研究の話のみならず、キャリアや考え方、国際人についてお話しいただきとてもいい経験になった。

・大好きな本の影響や興味があることへの探求心が人生を変えるんだと感じました。

まだ進路は決まっていないことが多くて特別に何かやりたいという目標があるわけではないので、これから頑張ろうと思った。

・自分の好きなことを見つけ、続ける大切さがよく分かった。

・1つの真理を導き出すのに仮説と検証など諦めずに続けることが大切なのだと学んだ。

私も忍耐をつけ、生涯をかけて興味を持ちうちこめる研究を見つけていきたい。

また、高校生のうちに「美しい」ものに触れ、感性を磨いていきたい。

SSH 2年文型講演会

SSH 2年文理型講演会

平成27年11月7日(土)

本校 第一体育館

2年文型生徒

(1) 講師 「自然科学との関わり方」 |    |

第1部では、事前に本校2年生を対象に意識調査をしその結果を分析しての講義だったので、うなずきながら聞いている生徒もいるぐらいで、

多くの生徒が興味を持って聞いていた。

第2部は、文型の生徒にも理解しやすい歴史からのアプローチを含めての講義であった。

【生徒の感想】

・社会の変化に応じて、私たちも理科を学ぶ必要が出てきて、知識として知っておくのも現代では大切だということが分かった。

今まで自然環境や科学について、文型だからと興味を示していなかったが、これからは関係の本やテレビを見たいと思った。

・理科に対して、理系生徒の方が文系生徒よりも難しいと思っているにも関わらず、理系の方が文系の倍近い人数が

理科を好きだと思っているということが興味深かった。

・断層の大きさでマグニチュードが決まること、弓なりな島の形にはちゃんと理由があること、マグマはプレートの一部が融けて出来ること、等が分かった。

文系女子にも理科が必要である例として、地震が挙がっていたが、もっと例を示してほしいと思った。