文字

背景

行間

生物生産科より

生物生産科より

vegetable times(イチゴ定植)

イチゴ苗の定植を行いました。

品種は、とちおとめ・スカイベリーになります。

収穫までがとても楽しみです!

定植の準備をしている様子

定植の様子

品種は、とちおとめ・スカイベリーになります。

収穫までがとても楽しみです!

定植の準備をしている様子

定植の様子

さくもつのしらせ&果樹便り増刊号(GLOBALG.A.P審査)

梨とコシヒカリのグローバルGAP認証取得

10月1日・2日本校農場において、本年度生産した梨とコシヒカリを対象に、食品の安全性などを確保するための国際的な農業生産工程管理規格である「グローバルGAP(ギャップ)」の認証取得に向けた公開審査会が開かれました。2018年度産コシヒカリで初めて認証取得し、今年度は梨も新た認証取得を目指しました。生物生産科の作物と果樹専攻の3年生13人が審査員を案内し、肥料の保管や農薬の管理について説明しました。

<書類審査> <現地審査作物>

<現地審査果樹> <書類審査>

さくもつのしらせ(収穫の記録その2)

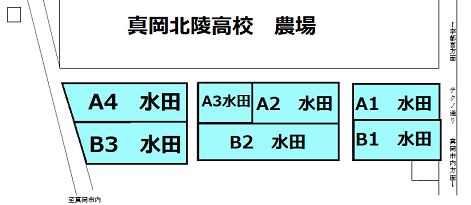

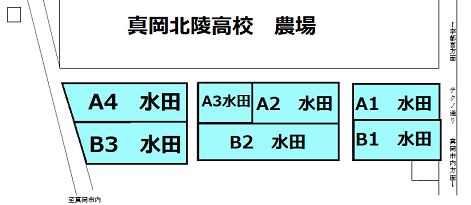

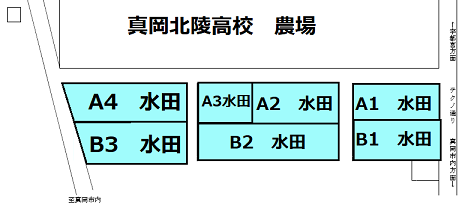

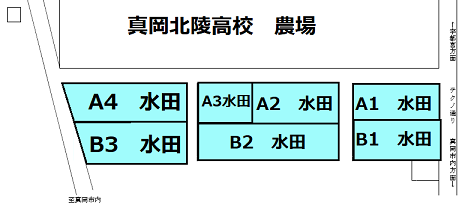

生物生産科の作物専攻では7つの水田計208aに稲を栽培しています。

ほかにも生物生産科のホームページにはほかの部門での授業風景や栽培風景なども掲載しております。また、「さくもつのしらせ」では稲の栽培管理も掲載されていますぜひご覧ください。

<わたしたちが栽培しました。>

以下は米の圃場ごとの収穫の記録です。

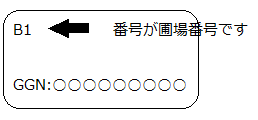

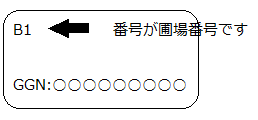

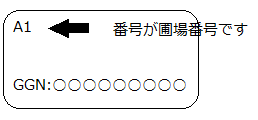

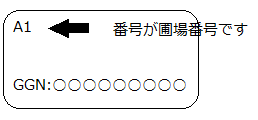

コメ袋からのQRコードホームページにリンクされた方はシールの右上のローマ字と数字が圃場番号となっています。

収穫の記録では生産者・収穫日・品種・圃場名を記録します。

生産者と品種はすべての圃場で一緒となります。

生産者:栃木県立真岡北陵高校

品種名:コシヒカリ

水田番号:B1

収穫日 :2020年9月28日(月)

水田番号:B2

収穫日 :2020年9月11日(金)

水田番号:B3

収穫日 :2020年9月18日(金)

ほかにも生物生産科のホームページにはほかの部門での授業風景や栽培風景なども掲載しております。また、「さくもつのしらせ」では稲の栽培管理も掲載されていますぜひご覧ください。

<わたしたちが栽培しました。>

以下は米の圃場ごとの収穫の記録です。

コメ袋からのQRコードホームページにリンクされた方はシールの右上のローマ字と数字が圃場番号となっています。

収穫の記録では生産者・収穫日・品種・圃場名を記録します。

生産者と品種はすべての圃場で一緒となります。

生産者:栃木県立真岡北陵高校

品種名:コシヒカリ

水田番号:B1

収穫日 :2020年9月28日(月)

水田番号:B2

収穫日 :2020年9月11日(金)

水田番号:B3

収穫日 :2020年9月18日(金)

さくもつのしらせ(稲刈り体験)

イネの収穫も順調に進み、農業科3学科の1年生が稲刈りを行いました。

例年ですと田植えから収穫まで体験できますが今年度はコロナの影響で休校となり田植えが出来ませんでした。

その分イネの収穫を思う存分行いました。

生徒はみんな楽しく稲刈りを行うことが出来ました。

グリーンツーリズム入門講座を受講しました。

グリーンツーリズム入門講座の受講

グリーンツーリズム入門講座とは地域産業の特徴を理解し、農産物の生産および流通・販売について栃木県農村振興課の主催のもと行われる事業です。

生物生産科3年生が受講をしました。

内容は、グリーンツーリズムについての講義を受け、その後に道の駅ましこ、金田果樹園さんの見学を行いました。

道の駅では地域農産物を利用した商品開発や地域振興についてのお話を聞きました。

金田果樹園さんでは梨狩りや直売所、商品開発についてお話を聞きました。

<グリーンツーリズムについての講義> <道の駅 ましこの説明>

<金田果樹園さんのお話> <みんなで集合写真>

グリーンツーリズム入門講座とは地域産業の特徴を理解し、農産物の生産および流通・販売について栃木県農村振興課の主催のもと行われる事業です。

生物生産科3年生が受講をしました。

内容は、グリーンツーリズムについての講義を受け、その後に道の駅ましこ、金田果樹園さんの見学を行いました。

道の駅では地域農産物を利用した商品開発や地域振興についてのお話を聞きました。

金田果樹園さんでは梨狩りや直売所、商品開発についてお話を聞きました。

<グリーンツーリズムについての講義> <道の駅 ましこの説明>

<金田果樹園さんのお話> <みんなで集合写真>

さくもつのしらせ(コメ収穫の記録その1)

生物生産科の作物専攻では7つの水田計208aに稲を栽培しています。

ほかにも生物生産科のホームページにはほかの部門での授業風景や栽培風景なども掲載しております。また、「さくもつのしらせ」では稲の栽培管理も掲載されていますぜひご覧ください。

<私たちが栽培しました>

以下は米の圃場ごとの収穫の記録です。

コメ袋からのQRコードホームページにリンクされた方はシールの右上のローマ字と数字が圃場番号となっています。

収穫の記録では生産者・収穫日・品種・圃場名を記録します。

生産者と品種はすべての圃場で一緒となります。

生産者:栃木県立真岡北陵高校

品種名:コシヒカリ

水田番号:A1

収穫日 :2020年9月9日(水)

水田番号:A2

収穫日 :2020年9月22日(火)

水田番号:A3

収穫日 :2020年9月14日(月)

水田番号:A4

収穫日 :2020年9月17日(木)

ほかにも生物生産科のホームページにはほかの部門での授業風景や栽培風景なども掲載しております。また、「さくもつのしらせ」では稲の栽培管理も掲載されていますぜひご覧ください。

<私たちが栽培しました>

以下は米の圃場ごとの収穫の記録です。

コメ袋からのQRコードホームページにリンクされた方はシールの右上のローマ字と数字が圃場番号となっています。

収穫の記録では生産者・収穫日・品種・圃場名を記録します。

生産者と品種はすべての圃場で一緒となります。

生産者:栃木県立真岡北陵高校

品種名:コシヒカリ

水田番号:A1

収穫日 :2020年9月9日(水)

水田番号:A2

収穫日 :2020年9月22日(火)

水田番号:A3

収穫日 :2020年9月14日(月)

水田番号:A4

収穫日 :2020年9月17日(木)

さくもつのしらせ&果樹便り増刊号(GLOBAL G.A.P.内部審査)

GLOBAL G.A.P.内部審査を実施して頂きました。

生物生産科 作物・果樹の2部門でGLOBAL G.A.P.認証がされています。

作物ではコメを平成30年度~、果樹ではナシを令和元年度~認証され、安心安全な農作物を生産しています。

G.A.P.とは…

日本語名:農業生産工程管理。 農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと。

国際的な基準に基づいたGLOBAL(G)、アジア諸国の基準に基づたAsia(A)、日本の基準に基づいたJapan(J)、地方の基準に基づいたTochigi(T)等の種類がある。

GLOBAL G.A.P.の内部審査を9月18日(金)に行いました。

栃木県農政部の森様に来校して頂き、本審査を想定し内部審査を実施しました。

農薬を減らすためにどんな工夫をしているのか?普段どのように作業をしているのか?生徒達は1つ1つの質問に対し、一生懸命答えることができました。

本審査は10月1日(木)~2日(金)です。

当日までしっかりと準備を行い、今年度もGLOBAL G.A.P.の認証を頂けるよう、努力したいと思います。

[内部審査で説明しているようす]

生物生産科 作物・果樹の2部門でGLOBAL G.A.P.認証がされています。

作物ではコメを平成30年度~、果樹ではナシを令和元年度~認証され、安心安全な農作物を生産しています。

G.A.P.とは…

日本語名:農業生産工程管理。 農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと。

国際的な基準に基づいたGLOBAL(G)、アジア諸国の基準に基づたAsia(A)、日本の基準に基づいたJapan(J)、地方の基準に基づいたTochigi(T)等の種類がある。

GLOBAL G.A.P.の内部審査を9月18日(金)に行いました。

栃木県農政部の森様に来校して頂き、本審査を想定し内部審査を実施しました。

農薬を減らすためにどんな工夫をしているのか?普段どのように作業をしているのか?生徒達は1つ1つの質問に対し、一生懸命答えることができました。

本審査は10月1日(木)~2日(金)です。

当日までしっかりと準備を行い、今年度もGLOBAL G.A.P.の認証を頂けるよう、努力したいと思います。

[内部審査で説明しているようす]

さくもつのしらせ(稲刈り)

9/9から稲刈りが始まりました。

生徒の休校中に5月に田植えを行い、6月からは生徒が日々の管理を行ってきました。

今年は6月7月の長雨、8月の酷暑と日々の管理が大変でしたが生徒たちが丹精込めてつくったコメです。

生徒の休校中に5月に田植えを行い、6月からは生徒が日々の管理を行ってきました。

今年は6月7月の長雨、8月の酷暑と日々の管理が大変でしたが生徒たちが丹精込めてつくったコメです。

vegetable times(冬トマト始まりました)

冬トマトの定植

夏休みも終わり、冬トマトの定植を行いました。

品種は、夏トマトと同様 ‘‘フルティカ‘‘ を定植しました。

2年生の総合実習、3年生の課題研究の時間で行いました。

これから本格的に冬トマトの栽培管理が始まります。

2年生の総合実習での定植の様子

2年生の総合実習での定植の様子

3年生の課題研究での定植の様子

夏休みも終わり、冬トマトの定植を行いました。

品種は、夏トマトと同様 ‘‘フルティカ‘‘ を定植しました。

2年生の総合実習、3年生の課題研究の時間で行いました。

これから本格的に冬トマトの栽培管理が始まります。

2年生の総合実習での定植の様子

2年生の総合実習での定植の様子

3年生の課題研究での定植の様子

果樹便り(ブドウとナシのようす)

生徒達も夏休みに入り、ブドウとナシもまもなく収穫を迎えます。

ブドウは袋掛け後、グングンと成長し、しっかりと着色をしてきました。例年、本校では着色があまり良くない傾向があったため、今年度は房数を減らし、また、[環状剥皮]を行うことで品質を上げられるよう、専攻生と共に管理してきました。

[環状剥皮]とは…

花芽誘導や果実品質向上などを目的に枝や主幹の樹皮部分を、幅数mm~1cm程度環状に剥ぎ取る栽培技術をいう。環状剥皮によって師管がなくなり、導管が残るため、根からの水分と窒素の移行に支障ないが、葉で作られる同化産物が枝葉にとどまる。

[環状剥皮をしているようす] [環状剥皮をした後]

[環状剥皮後は病害虫が侵入しないよう、テープで傷口を塞ぎます]

[現在のブドウのようす]

ナシも幸水を始め、豊水、にっこりと順調に成長しています。

昨年度、果樹部では初めてGLOBAL G.A.P.を認証し、GAP認証ナシとしては初めての収穫を迎えます。

4月~6月の休校期間の影響は少なからずありますが、それでも専攻生と共に管理を一生懸命取り組んできました。

[梨園のようす] [幸水のようす]

北陵高果樹園はまもなく実りの時期を迎えます。