文字

背景

行間

生物生産科より

生物生産科より

さくもつのしらせ(ドローン農薬散布)

8月5日水田にてドローンで農薬散布を行いました。真岡北陵高校卒業生の藤平さんにドローンでの農薬散布を行っていただきました。

この時期の水田に対する農薬散布は収穫前の病気や害虫予防を目的としています。

これまでは農薬を背負い水田の中に入り、散布する方法とヘリコプターによる農薬散布が行われていましたが、近年ではドローンによる農薬散布が行われており、作物専攻生たちも最先端の技術を見学することが出来ました。

また、水田の四隅を地点登録することにより、ドローンが一定の高さ、幅での自動走行の農薬散布が出来、これも見学することが出来ました。

<農薬散布するドローン> <農薬散布中高さは自動調整>

<農薬散布中②> <ドローンが走行したところが画面に映ります>

<自動走行①矢印が走行中のドローン> <自動走行②>

さくもつのしらせ(イネの出穂)

イネの出穂

5月13日に田植えをしたイネも順調に育ち、ついに穂が出ました。

「穂」とはイネで言う花のことで、穂が出ることを「出穂(しゅっすい)」と言います。9月の収穫まで、もう少しです。

開花前 → 開花後

5月13日に田植えをしたイネも順調に育ち、ついに穂が出ました。

「穂」とはイネで言う花のことで、穂が出ることを「出穂(しゅっすい)」と言います。9月の収穫まで、もう少しです。

開花前 → 開花後

林業トライアル2日目

林業トライアル(2日目)

7/7~8の2日間生物生産科作物専攻生が林業トライアルに参加しました。

2日目は実際に圃場に出て刈り払い機の点検や整備、使用方法についての実習を行います。

皆真剣に講習会に取り組み刈り払い機の使い方をしっかり学ぶことが出来ました。

この講習後に刈り払い機のに関する修了証を交付されました。

この講習会を活かし、これから実習で畦畔の草刈りを頑張っていきたいです。

<替え刃の方法について> <エンジンの始動>

<刈り払いの実践①> <刈り払いの実践②>

7/7~8の2日間生物生産科作物専攻生が林業トライアルに参加しました。

2日目は実際に圃場に出て刈り払い機の点検や整備、使用方法についての実習を行います。

皆真剣に講習会に取り組み刈り払い機の使い方をしっかり学ぶことが出来ました。

この講習後に刈り払い機のに関する修了証を交付されました。

この講習会を活かし、これから実習で畦畔の草刈りを頑張っていきたいです。

<替え刃の方法について> <エンジンの始動>

<刈り払いの実践①> <刈り払いの実践②>

林業基礎トライアル 1日目

林業基礎トライアル(1日目)

生物生産科3年生作物専攻生が、林業基礎トライアル(1日目)に参加しました。林業基礎トライアルとは県内の林業・木材産業の未辱ある成長産業への発展させるために若者の就業促進と量ることを目的としている事業です。また、この講習を受講することによって刈り払い機の使用に関する資格(刈払機取扱作業者教育)を取得することが出来ます。

林業トライアル1日目(7/7)は森林・林業、木材産業に関する知識や刈り払い機の点検整備関連法令について座学を中心に講習します。

開講式には林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部支部長様にお越しいただき県内の林業についてお話をいただきました。

<開講式> <県内の林業について>

<刈り払い機の使い方について>

2日目は実際に圃場に出て刈り払い機の講習を行います。

生物生産科3年生作物専攻生が、林業基礎トライアル(1日目)に参加しました。林業基礎トライアルとは県内の林業・木材産業の未辱ある成長産業への発展させるために若者の就業促進と量ることを目的としている事業です。また、この講習を受講することによって刈り払い機の使用に関する資格(刈払機取扱作業者教育)を取得することが出来ます。

林業トライアル1日目(7/7)は森林・林業、木材産業に関する知識や刈り払い機の点検整備関連法令について座学を中心に講習します。

開講式には林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部支部長様にお越しいただき県内の林業についてお話をいただきました。

<開講式> <県内の林業について>

<刈り払い機の使い方について>

2日目は実際に圃場に出て刈り払い機の講習を行います。

1年 農業と環境(生物生産科)

7月7日(火)農業と環境 という授業で[ジャガイモの収穫]を行いました。

農業と環境では農業の基礎科目として、作物栽培の基礎や農業の役割、農業と環境との関わり等を学習します。本校では地元の名産であるメロンの栽培やジャガイモやイネの栽培、葉物野菜の栽培実習をとおして、1年次に学ばなければならない農業の基礎基本を学習しています。

ジャガイモの植え付けは学校が休校中だったため、生徒達はできませんでしたが、畑の除草や土寄せなど、学校が再開されてからは一生懸命管理してきました。その成果として無事に本日の収穫を迎えることができました。

[収穫したジャガイモを洗っているようす]

[収穫したジャガイモを持って]

農業の醍醐味の一つが[収穫]です。1年生はまだ少ししか農業を学習していませんが、みんな楽しそうに[収穫]していました。収穫したジャガイモは家庭に持ち帰ります。

家族と一緒に食べ、収穫の喜びを感じてもらえれば嬉しいです。

果樹便り(3年課題研究)

1学期期末試験も終わり、今週から通常授業が再開しています。

生物生産科3年生の[課題研究]という授業ではそれぞれ専攻に分かれ、自分たちで課題を見つけ、解決できるよう実験や実習に取り組んでいます。

果樹専攻生(6名)は今年度、次のような取り組みをしています。

ナシに関すること

①植物ホルモン(ジベレリン)の活用改善に関わる研究

→生産性の向上

②見て楽しい果実の形を変える研究

→付加価値

③GLOBAL G.A.P.認証に向けた継続研究

→安心・安全な農産物

ブドウに関すること

①種子の有無による違いと種子有りブドウの付加価値に関わる研究

→生産性の向上・付加価値

[ブドウを調査している様子]

普段の栽培管理を行いながら、以上のような研究を進めています。

3月~5月の休校期間があったため、思うようにできないこともありますが、3年間学んだ知識や技術を生かし、自分たちができる研究に励んでいます。また、研究自体は1人~2人でテーマを決めていますが、調査や実験は全員で取り組み、協調性も身についています。

結果がどう転ぶかわかりませんが、失敗を恐れず、さまざまなことにチャレンジさせていきます。

生物生産科3年生の[課題研究]という授業ではそれぞれ専攻に分かれ、自分たちで課題を見つけ、解決できるよう実験や実習に取り組んでいます。

果樹専攻生(6名)は今年度、次のような取り組みをしています。

ナシに関すること

①植物ホルモン(ジベレリン)の活用改善に関わる研究

→生産性の向上

②見て楽しい果実の形を変える研究

→付加価値

③GLOBAL G.A.P.認証に向けた継続研究

→安心・安全な農産物

ブドウに関すること

①種子の有無による違いと種子有りブドウの付加価値に関わる研究

→生産性の向上・付加価値

[ブドウを調査している様子]

普段の栽培管理を行いながら、以上のような研究を進めています。

3月~5月の休校期間があったため、思うようにできないこともありますが、3年間学んだ知識や技術を生かし、自分たちができる研究に励んでいます。また、研究自体は1人~2人でテーマを決めていますが、調査や実験は全員で取り組み、協調性も身についています。

結果がどう転ぶかわかりませんが、失敗を恐れず、さまざまなことにチャレンジさせていきます。

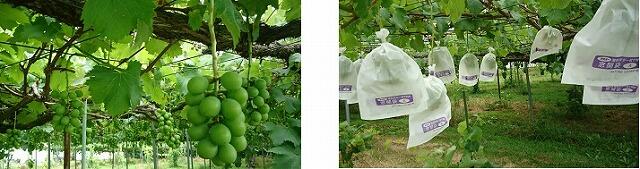

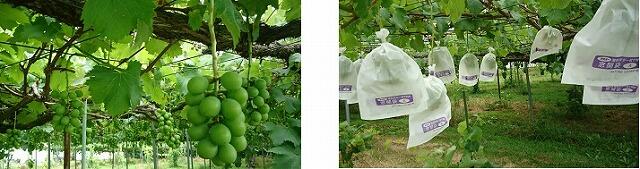

果樹便り(ブドウの袋掛け)

【ブドウのようす】

ブドウの摘粒も順調に進み、1粒1粒の大きさも大きくなり、房としてよい形に成長しています。梅雨になり、天気が不安定な中でしたが、袋掛け前に薬剤を散布し、6月22日(月)の実習から[ブドウの袋掛け]を行っています。

[ブドウの袋掛け]とは…

雨滴伝染性の果実病害を軽減させたり、農薬散布による果実汚染の回避、害虫を物理的に防除、裂果防止、鳥害防止、日焼け防止、外観品質の向上等を目的に実施します。できるだけ早く実施した方が病気のリスクは防げますが、袋掛け直後に日中30℃以上の高温が続いてしまうと日焼けが多発する原因となりうるため、実施時期をよく見極める必要があります。

本校では来週の6月30日(火)から第1学期期末試験となり、実習が1週間できないため、テスト前に袋掛けを実施しています。

[袋掛けをしているようす 生物生産科果樹専攻生(3年)]

[袋掛けする前] [袋掛け後]

ブドウの摘粒も順調に進み、1粒1粒の大きさも大きくなり、房としてよい形に成長しています。梅雨になり、天気が不安定な中でしたが、袋掛け前に薬剤を散布し、6月22日(月)の実習から[ブドウの袋掛け]を行っています。

[ブドウの袋掛け]とは…

雨滴伝染性の果実病害を軽減させたり、農薬散布による果実汚染の回避、害虫を物理的に防除、裂果防止、鳥害防止、日焼け防止、外観品質の向上等を目的に実施します。できるだけ早く実施した方が病気のリスクは防げますが、袋掛け直後に日中30℃以上の高温が続いてしまうと日焼けが多発する原因となりうるため、実施時期をよく見極める必要があります。

本校では来週の6月30日(火)から第1学期期末試験となり、実習が1週間できないため、テスト前に袋掛けを実施しています。

[袋掛けをしているようす 生物生産科果樹専攻生(3年)]

[袋掛けする前] [袋掛け後]

果樹便り(ブドウの摘粒)

ブドウのジベレリン処理も終わり、現在は[ブドウの摘粒]を実習で行っています。

[摘粒]とは…

1房あたりの粒数を制限することで、果粒の大きさを揃え、商品価値を高めるために行う作業のこと。小果粒・不整果粒や果房の内側にある果粒を取り除く作業。

1房1房を丁寧に行っています。本校のピオーネは1房25粒を目安に調整しています。秋に黒々と大きなブドウになるよう、生徒達と共に管理作業に励んでいます。

[摘粒しているようす] [摘粒前] [摘粒後]

[摘粒]とは…

1房あたりの粒数を制限することで、果粒の大きさを揃え、商品価値を高めるために行う作業のこと。小果粒・不整果粒や果房の内側にある果粒を取り除く作業。

1房1房を丁寧に行っています。本校のピオーネは1房25粒を目安に調整しています。秋に黒々と大きなブドウになるよう、生徒達と共に管理作業に励んでいます。

[摘粒しているようす] [摘粒前] [摘粒後]

vegetable times(トマト)

トマト収穫が6月に入ってから最盛期を迎えてきました。

収穫したトマトを、調整し、袋詰めしていきます。

袋詰めが終わったら、バックシーラーという道具を使って、袋の口を閉じていきます。

左の写真は、バックシーラーを使って口を閉じているところです。

右の写真は、完成品です。

その後、出荷するために箱詰めを行います。

1箱に10袋づつ詰めていき出荷します。

生徒が実習の中で収穫から調整を、愛情を込めて行っています。

収穫したトマトを、調整し、袋詰めしていきます。

袋詰めが終わったら、バックシーラーという道具を使って、袋の口を閉じていきます。

左の写真は、バックシーラーを使って口を閉じているところです。

右の写真は、完成品です。

その後、出荷するために箱詰めを行います。

1箱に10袋づつ詰めていき出荷します。

生徒が実習の中で収穫から調整を、愛情を込めて行っています。

果樹便り(ブドウのジベレリン処理)

6月1日(月)に3年生の課題研究で果樹専攻生が、2年生は総合実習で2班の8名が【ブドウのジベレリン処理】を行いました。

[ジベレリン処理]とは

…植物ホルモンの一つであるジベレリンをブドウの開花後、浸漬させることで【無核化(種なし)】【肥大化】にすることができる。本校では2回処理を実施している。

専用のカップを使い、果房一つ一つを丁寧に浸漬することができました。

通常授業が再開され、例年とは違う雰囲気での実習となりましたが、生徒達が愛情込めて作業をしてくれたことがとても嬉しく感じました。

秋に立派なブドウの房となることを願っています。

[ジベレリン処理をしているようす]

[ジベレリンを浸漬しているようす] [浸漬後のようす]