文字

背景

行間

生物生産科より

生物生産科より

分散登校1年(生物生産科)

5月29日(金)は1学年の登校日です。

3年生・2年生と同様、少しずつですが、授業が再開されています。生物生産科では高校に入学して初めての専門的な授業である[草花][作物]を行いました。

[草花]

草花の導入として春の花壇苗を中心に学習しました。マリーゴールドやベゴニア等の色や形、香り等をレポートにまとめました。

[花壇苗の観察とほ場見学]

[作物]

コメやトウモロコシの水田・畑を見学し、実際にコメの苗の観察とスケッチを行いました。

[田んぼの見学とイネ苗のスケッチをしているようす]

専門的な授業が始まり、生徒たちも笑顔で取り組んでくれました。

6月1日から本格的に授業が開始します。

[草花]や[作物]以外にも[農業と環境]や[農業情報処理]等の専門科目が始まりますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。

分散登校2年(生物生産科)

5月28日(木)2年生の分散登校があり、3年生と同様、少しずつ授業が始まりました。

本日の2年生の授業は[総合実習]です。

総合実習とは、生物生産科で学ぶ基本となる5分野(作物・草花・野菜・畜産・果樹)に関する実習を少人数(8人)で行う授業のことです。

1年生時には農業の授業はクラス単位で実施していましたが、より専門的に学べるよう総合実習は少人数で実施しています。

オリエンテーションとしてすべての部門を周り、実習をする上で大切なことをレクチャーしました。2年生は農業学習の難易度が少しずつ上がり、実習の内容も難しい・大変な作業も増えます。いち早く3年生に追いつけるよう、日々の学習を頑張ってもらいたいと思っています。

[野菜:イチゴ温室 草花:マリーゴールド・シクラメン等温室を説明しているようす]

本日の2年生の授業は[総合実習]です。

総合実習とは、生物生産科で学ぶ基本となる5分野(作物・草花・野菜・畜産・果樹)に関する実習を少人数(8人)で行う授業のことです。

1年生時には農業の授業はクラス単位で実施していましたが、より専門的に学べるよう総合実習は少人数で実施しています。

オリエンテーションとしてすべての部門を周り、実習をする上で大切なことをレクチャーしました。2年生は農業学習の難易度が少しずつ上がり、実習の内容も難しい・大変な作業も増えます。いち早く3年生に追いつけるよう、日々の学習を頑張ってもらいたいと思っています。

[野菜:イチゴ温室 草花:マリーゴールド・シクラメン等温室を説明しているようす]

花ごよみ

今日はベゴニアの花を紹介します。

ベゴニアはシュウカイドウ科の植物で、たくさんの種類がありますが、

学校で栽培しているのは、ベゴニア・センパフローレンスという種類です。

花色は赤・白・ピンクの3色です。

草花の種は非常に小さいものが多く、指でつまんでまくのは困難です。

ベゴニアも同様で、学校では、播種機を使ってセルトレイに播種しています。

セルトレイ 播種機

セルトレイで育苗後は、3号ポットに鉢上げをします。

鉢上げして、根が落ち着いた頃に追肥や薬散などをして、開花まで管理します。

今年も、キレイに咲きました。

鉢上げ途中のセルトレイ 鉢上げ後2週間 現在の様子

ベゴニアはシュウカイドウ科の植物で、たくさんの種類がありますが、

学校で栽培しているのは、ベゴニア・センパフローレンスという種類です。

花色は赤・白・ピンクの3色です。

草花の種は非常に小さいものが多く、指でつまんでまくのは困難です。

ベゴニアも同様で、学校では、播種機を使ってセルトレイに播種しています。

セルトレイ 播種機

セルトレイで育苗後は、3号ポットに鉢上げをします。

鉢上げして、根が落ち着いた頃に追肥や薬散などをして、開花まで管理します。

今年も、キレイに咲きました。

鉢上げ途中のセルトレイ 鉢上げ後2週間 現在の様子

果樹便り(生徒たちのようす)

5月27日(水)は3学年の分散登校でした。

授業も少しずつ始まり、生物生産科では[課題研究]という授業を行いました。

課題研究とは自分でテーマを決め、実験や実習を行い、研究結果をまとめて発表をする授業です。果樹ではナシやブドウについて研究します。休校期間が長かったため、具体的なテーマはまだ決まっていません。そのため、今日の課題研究は[ブドウの整房]を行いました。

久しぶりに生徒たちが実習服に着替え、果樹園へ来ることができました。

これまでやるはずだったのに、できなかった作業や学習。ソーシャルディスタンスや道具の消毒等を行い、少しずつですが、挽回できるようこれからも指導していきます。

[ブドウの整房をしているようす]

マスクを着用し、1m以上離れて作業をする等、制限はあるものの生徒たちは久しぶりの実習を笑顔で取り組んでくれました。

新型コロナウイルスや熱中症に負けず、6月からの本格的な授業にも頑張ってもらいたいと思います。

授業も少しずつ始まり、生物生産科では[課題研究]という授業を行いました。

課題研究とは自分でテーマを決め、実験や実習を行い、研究結果をまとめて発表をする授業です。果樹ではナシやブドウについて研究します。休校期間が長かったため、具体的なテーマはまだ決まっていません。そのため、今日の課題研究は[ブドウの整房]を行いました。

久しぶりに生徒たちが実習服に着替え、果樹園へ来ることができました。

これまでやるはずだったのに、できなかった作業や学習。ソーシャルディスタンスや道具の消毒等を行い、少しずつですが、挽回できるようこれからも指導していきます。

[ブドウの整房をしているようす]

マスクを着用し、1m以上離れて作業をする等、制限はあるものの生徒たちは久しぶりの実習を笑顔で取り組んでくれました。

新型コロナウイルスや熱中症に負けず、6月からの本格的な授業にも頑張ってもらいたいと思います。

果樹便り(ナシのようす)

5月もまもなく終わります。現在のナシのようすを紹介します。

予備摘果が終わったナシはぐんぐん成長しています。

現在では直径4~5cm程度まで大きくなりました。

[ナシ園を見上げたようす]

このあと本摘果を行うことで、より一層成長していきます。

8月中下旬には幸水、9月には豊水、10月以降もさまざまなナシが収穫を迎えられるよう、休校明けも生徒達と管理作業に励んでいきたいと思います。

予備摘果が終わったナシはぐんぐん成長しています。

現在では直径4~5cm程度まで大きくなりました。

[ナシ園を見上げたようす]

このあと本摘果を行うことで、より一層成長していきます。

8月中下旬には幸水、9月には豊水、10月以降もさまざまなナシが収穫を迎えられるよう、休校明けも生徒達と管理作業に励んでいきたいと思います。

vegetable times (イチゴ)

本日は、本校で栽培しているイチゴについて紹介したいと思います。

本校では、親株から子株を増やし、定植に向けて準備しています。

上記の写真はプランターに植えた親株からランナー(ひものような茎)を伸ばして、子株苗を増やしている写真です。

イチゴの花の写真です。

現段階では、親株から咲いたイチゴの花は取り除いてしまいます。

理由は、花に栄養が行ってしまうと子株苗に行く栄養が取られてしまうからです。

この後も、定植までには「畑準備」「ランナー切り離し」「子株苗の育苗」などの様々な作業が入ってきます。

今後の様子も「vegetable times」にて発信していきます。

本校では、親株から子株を増やし、定植に向けて準備しています。

上記の写真はプランターに植えた親株からランナー(ひものような茎)を伸ばして、子株苗を増やしている写真です。

イチゴの花の写真です。

現段階では、親株から咲いたイチゴの花は取り除いてしまいます。

理由は、花に栄養が行ってしまうと子株苗に行く栄養が取られてしまうからです。

この後も、定植までには「畑準備」「ランナー切り離し」「子株苗の育苗」などの様々な作業が入ってきます。

今後の様子も「vegetable times」にて発信していきます。

果樹便り(ブドウの整房)

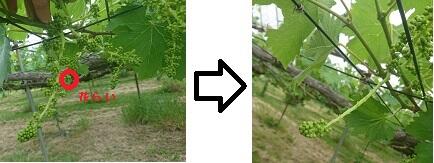

ブドウの第2果穂摘みも終わり、現在は[房づくり]の一つである【整房】という作業を行っています。

【整房】とは?

生理障害である「花振るい」の防止や花(果)穂の形を整えるために行う作業で、花穂を小さくする(花らいを少なくする)作業のこと。

[整房前] [整房後]

この作業により、おおまかな房の形が決まった上で、ブドウの花を咲かせ、結実していきます。

果粒1粒1粒が大きく成長するためにも大切な作業になります。また、花が咲く前にやらなくてはならない、時間との勝負の作業でもあります。

このあとブドウは[ホルモン処理]や[摘粒]、[袋掛け]等の作業をしていきます。ナシは[本摘果]等の作業があります。また、ナシやブドウの大きさもどんどん変化していきます。その様子も今後お知らせしていきますので、ぜひご覧ください。

バック・トゥー・ザ・畜産

本校畜産部門には乳牛(ホルスタイン種)、肉牛(黒毛和種)、豚(ハイブリッド)がおり、毎日の飼育管理をはじめ、牛乳や牛肉、豚肉の生産をしています。

今週は牛たちが食べる牧草の収穫作業をしました。

牧草にもさまざまな種類があり、本校では「イタリアンライグラス」というイネ科の牧草をメインに栽培しています。

刈り取りから収穫までにはさまざまな工程があり、使う機械も多種多様です。

これが出来上がりの様子です。↓

近所で見かけることがある白いマシュマロのようなもの。あれは牛たちのエサなのです。

サイレージといって、牧草を乳酸発酵させたもので、年間を通して食べるエサです。

~作り方~

①モアを使って牧草を刈り取る。

②テッタで刈り取った牧草を散らして適度に乾燥させる。

③レーキで散らした牧草を筋状にまとめる。

④ロールベーラで牧草を収穫し、円筒状に巻く。

⑤ラッピングマシンでラッピングをして出来上がり♪

これでおいしいおいしいエサができるんですね!

牛たちはホントにおいしそうに食べてくれるので、食べてみたことがあるのですが、乳酸発酵しているので、若干酸味があります。

人間が食べるとおいしいと感じるものではなかったです・・・。

今後もお楽しみに!

vegetable times(トマト管理・ネギ定植)

今回のトマト管理は、葉かきについて説明します。

葉かきとは、病気対策のために、余分な葉っぱを取り除き通気性をよくするために行

う作業です。

before after

今日は、ネギの定植を行いました。

まずは、ネギの定植を行うまでの工程を説明します。

まず、溝堀機(溝を掘る機械)を用いて、20㎝〜30㎝程の溝を掘ります。

次に機械を使って定植を行っていきます。苗を植える溝を掘り覆土までできます。

機械を使って20列定植を行いました。

これからも引き続き「vegetable times」にてお伝えしていきます。

葉かきとは、病気対策のために、余分な葉っぱを取り除き通気性をよくするために行

う作業です。

before after

今日は、ネギの定植を行いました。

まずは、ネギの定植を行うまでの工程を説明します。

まず、溝堀機(溝を掘る機械)を用いて、20㎝〜30㎝程の溝を掘ります。

次に機械を使って定植を行っていきます。苗を植える溝を掘り覆土までできます。

機械を使って20列定植を行いました。

これからも引き続き「vegetable times」にてお伝えしていきます。

さくもつのしらせ(田植え)

5月13日(水)から水田の田植えが始まりました。

水田は全部で208aあります。

※1aは 100 m²のことです。

田植えの様子

田植え後除草剤を散布します。

秋の収穫が楽しみです。

本校水田はGLOBALG.A.P.を取得しています。

※G.A.P.(ギャップ) とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。

日本語では適正農業規範とも呼ばれ生産者みずから農作業の計画を立て作業内容を点検し、記録を残してそれをもとに作業改善などを行う農業生産工程管理のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。

これからの作物のようすは「さくもつのしらせ」でお知らせしていきます。

水田は全部で208aあります。

※1aは 100 m²のことです。

田植えの様子

田植え後除草剤を散布します。

秋の収穫が楽しみです。

本校水田はGLOBALG.A.P.を取得しています。

※G.A.P.(ギャップ) とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。

日本語では適正農業規範とも呼ばれ生産者みずから農作業の計画を立て作業内容を点検し、記録を残してそれをもとに作業改善などを行う農業生産工程管理のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。

これからの作物のようすは「さくもつのしらせ」でお知らせしていきます。