文字

背景

行間

SSH日誌

日本原子力文化財団主催 課題研究支援事業 見学会・交流会に参加しました

2024年8月7日~8日に実施された日本原子力文化財団主催課題研究支援事業見学会・交流会に2年生3名が参加しました。

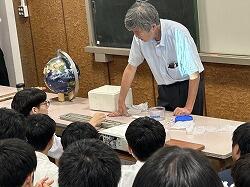

本事業は北海道から福岡までの全国各地の高校生が参加をしています。1日目は中部電力浜岡原子力発電所を訪問し、原子力発電の仕組みやその安全を確保するための取り組みを見学しました。初めての原子力発電所の見学ということもあり、生徒たちは緊張した面持ちで説明に耳を傾けていました。写真は浜岡原子力館にある原子炉の模型を見学している様子です。

2日目は静岡市内に会場を移し、現在取り組んでいる研究に関する発表やグループに分かれてのディスカッションを行いました。原子力やエネルギーという共通の研究に取り組む者同士、積極的に意見交換を交わす姿が見られました。

2日間の活動を通じて、生徒たちは多くの刺激を受けたようです。11月には校内でのポスター発表会、12月には東京大学で行われる成果発表会が控えています。今回の経験が今後の研究に活きてくることを願うばかりです。

サイエンス特別講座『宇都宮大学 iP-U移動講座』 今年も開催

今年度も本校と宇都宮大学との共同企画「iP-U移動講座」を開催いたしました。

宇都宮大学の先生方による物理・生物・化学の実験講習会。各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加しました。

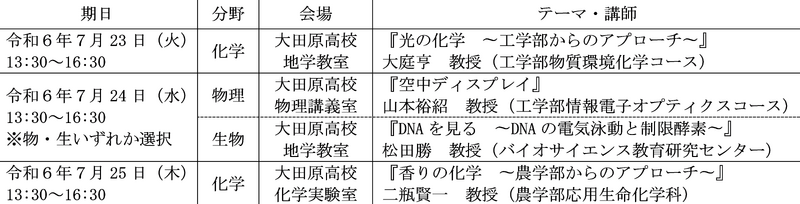

表 各講座一覧

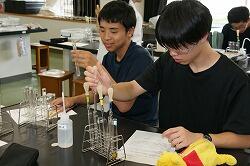

【7月23日(火) 化学(工学系)】

・参加生徒

大田原高校22名、大田原女子高校3名、矢板東高校2名、さくら清修高校5名 計32名

・内容

カーボンナノドットという新・炭素材料をクエン酸と重曹などを用いて合成する実験を行いました。家庭でもできる実験ということでホットプレートや竹串など身近なものを用いました。指導後は自分たちで選んだ材料、考えた加熱時間で自由に作成し、新しい素材に出会い、世の中は化学で、物質でできているということを実感した生徒が多かったようです。

~生徒感想~

・失敗してしまった実験の原因を探ってみるのは面白いと思った。カーボンナノドットや蛍光色素についてもっと学びたいと思いました。

・私たちが食べている物質などでも、紫外線を当てれば光ったのでとてもビックリしました。

・一見光りそうにない物質も紫外線に当てたら光ったり、蛍光ペンが上に動いたりし、身近なものでこんな発見ができるのかととてもびっくりした。講座を受けてよかったと思った。

【7月24日(水) 物理】

・参加生徒

大田原高校 27名、大田原女子高校3名、那須拓陽高校6名、黒磯高校1名、矢板東高校2名

計37名

・内容

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による3Dに関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を実施しました。大学の先生方や大学院生のご指導をいただきながら自分自身で作製したアーク3Dや空中ディスプレイ装置を使って実際に映像を見た生徒からは感動の声が上がりました。

~生徒感想~

・光工学について理解を深め、今後の進路選択の鍵になった。

・講義の内容、とても楽しかったです。それから、先生方がとても優しく話しかけてくださったので楽しく活動出来ました。

・浮かび上がるディスプレイにとても感動した。(複数)

【7月24日(水) 生物】

・参加生徒

大田原高校11名、大田原女子高校6名、那須拓陽高校2名、矢板東高校1名、さくら清修高校2名

計22名

・内容

大腸菌のプラスミド(環状のDNA)を電気泳動により観察しました。その際、2種類の制限酵素で切断したプラスミドなども電気泳動し、泳動のしくみの他、制限酵素によって切断された部位を考察するなど、教科書よりも一歩進んだ実験考察を行いました。高校では普段扱わない実験であり、参加した生徒にとっては大変貴重な実験講座になりました。

~生徒感想~

・実際に結果が目で見て分かったのでとても面白く、仕組みについての説明も分かりやすかったです。

・DNAについて詳しく知る事が出来た。 ありがとうございました。

・実際に実験をすることで疑問が生まれ、理解出来ることが分かりました。貴重な体験ができてすごく楽しかったです。もっと生物がすきになりました。

【7月25日(木) 化学(農学系)】

・参加生徒

大田原高校19名、大田原女子高校5名、黒磯高校3名、矢板東高校2名 計29名

・内容

二瓶賢一 氏(宇都宮大学農学部応用生命化学科教授)による薬品を用いて果物などの「におい」を合成する化学実験講習でした。参加した生徒は、果物のにおいなどを合成できて面白かった、においも薬になるなどとても興味深かったと感想を話してくれました。

~生徒感想~

・想像以上に香りの魅力が大いに感じられた。非常に興味が引き立てられた。

・香りについて今まで興味がなかったが、この講座を通して香りについて興味を持った。

・構造が少し変わっただけで、香りが変わるのがおもしろいと思いました。

サイエンス特別講座『物理のつどい~超伝導~』 開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

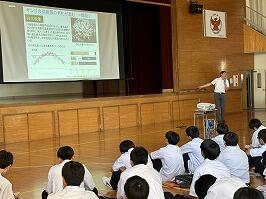

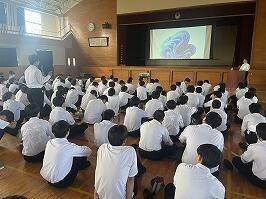

今回、東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員 前田京剛 氏を講師として招聘し、超伝導に関する講義の第1回目を開催いたしました。

テーマ:超伝導とその周辺 第1回目 意外と身近な物性物理の世界 ―半導体から超伝導へ―

日 時:令和6年7月19日(金)14:00~16:00

講 師:前田京剛 氏(東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員)

会 場:本校会議室

参加者:高校生47名(大田原高校35名、大田原女子高校4名、那須拓陽高校6名、黒磯高校2名)、教員6名

計53名

物性物理についての説明の後、半導体の基礎知識、バイポーラー・トランジスタや集積回路などの説明、そして超伝導現象の説明とデモ実験。大いに興味を喚起させる2時間となりました。

本講座の第2回は、10月4日(金)に予定しています。

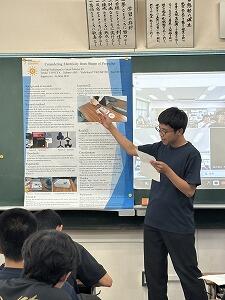

SSH 英語活用発表会(後半)(3年)

日時:令和6年7月11日(木)

場所:各教室

7月10日(水)に実施した英語活用発表会の続きを行いました。

発表の雰囲気に慣れたためか、笑顔でユーモアを交えて発表する生徒がいたり、質疑応答が生徒から活発に行われたりしていました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

3年生のSSH課題研究は、今後3年間のまとめに移ります。

受験勉強と並行しながら、最後まで納得のいく形で終えられるように頑張りましょう。

SSH 英語活用発表会(前半)(3年) 班別研究(2年) 那須野ヶ原深訪会事前説明会・AiGROW(1年)

日時:令和6年7月10日(水)

場所:本校各教室(全学年)

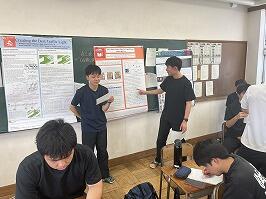

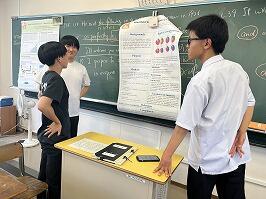

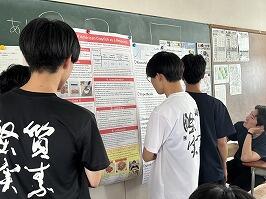

3年生は、英語活用発表会を行いました。

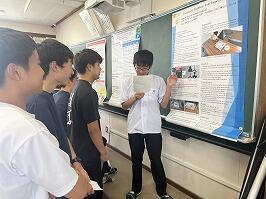

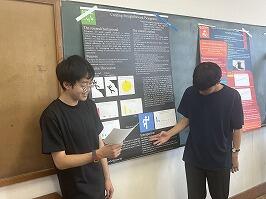

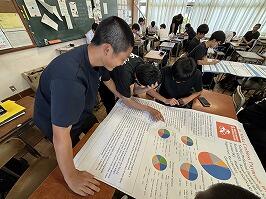

これまでの研究内容を英語でポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

3年間の集大成となるイベントです。

どの班も、練習の成果を発揮して、順調に発表ができていました。

英語科の先生方からの質疑に苦戦する姿も見られましたが、知識を駆使し、臨機応変に対応していました。

とても貴重な経験となったと思います。本日の発表班の皆さん、お疲れ様でした。

残りの班は、明日木曜日に発表です。

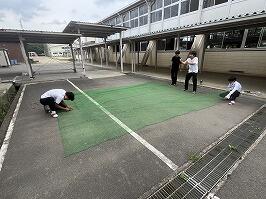

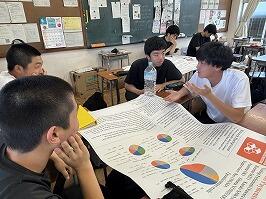

2年生は前回に引き続き、班別研究を行いました。

アンケートの作成、実験器具の準備、模型の作成等各班多様な活動を行っていました。

1年生は那須野ヶ原深訪会の事前説明、およびAIGROWを実施しました。

那須野ヶ原深訪会は今年度より始まる取り組みで、8月下旬に行われる予定です。

那須野ヶ原は酪農や農業が盛んであると共に、明治以降の開拓の歴史を残す地域です。

今後の課題研究におけるテーマ選択に向けた知見が得られるよう頑張って取り組みましょう。

SSH 課題研究グループ編制(1年)班別研究(2・3年)

日時:令和6年7月3日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2・3年)

1年生は課題研究を行う研究グループ編成をしました。

「大テーマ」×「研究分野」別の大グループに分かれ、自己紹介を行いました。

自己紹介の中では、研究を希望する「SDGs」を述べ、同じ希望の者同士でグループを組みました。

今後の課題研究では、今回編成したグループで共に研究を続けていくこととなります。班員全員で協同して取り組んでいきましょう。

2年生は班別研究を行いました。

購入を希望した物品が届き、その物品を使って実験に勤しむ班。アンケ―ト作成に勤しむ班など、多様な活動が見られました。

3年生も班別研究を引き続き行いました。

来週に迫った英語活用発表会に向け、発表練習に熱が入っていました。

「英語活用発表会」7月10日(水)、11日(木)に行われます。研究の集大成として、より良い発表となるよう頑張ってください。

SSH 1minプレゼン(1・2年)班別研究(3年)

日時:令和6年6月19日(水)

場所:本校各教室(1・2・3年)

1・2年生は「1minプレゼン」を行いました。

2年生は1年生に向けて、自らが取り組んでいる課題研究の内容について、各班1分の持ち時間で発表しました。

1分間という時間で研究内容を的確に伝えるために、発表内容を吟味したり身振り手振りを交えたり、各班多様な工夫をしていました。

1年生は、今後スタートする課題研究や合同ゼミ、大テーマ決定に向けての参考にするため、真剣に聞いていました。

3年生は前回に引き続き、英語活用発表会に向けて発表練習を行っていました。

英語活用発表会は7月10日、11日に行われます。

素晴らしい発表になることを期待しています。

SSH 社会問題啓発プログラム「選択制講義~エネルギー・環境・経済・教育~」(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年6月12日(水)

場所:本校各教室(1・2・3年)

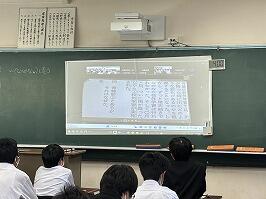

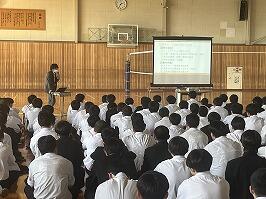

1年生は「選択制講義~エネルギー・環境・経済・教育~」を聴講しました。

興味を持ったSDGsのゴールをもとに、講義を自ら選択しました。

エネルギー、環境、経済、教育に関する各種専門家である県職員の方々を講師としてお招きいたしました。

〇各講座一覧

1 分野:エネルギー テーマ:「栃木県の電気事業」

講師:栃木県企業局電気課管理担当者様

2 分野:環境 テーマ:「地球温暖化と気候変動」

講師:栃木県気候変動対策課気候変動適応担当者様

3 分野:経済 テーマ:「統計からみた栃木県の経済」

講師:栃木県統計課統計分析担当者様

4 分野:国際 テーマ:「とちぎ国際戦略について」

講師:栃木県国際経済課国際戦略推進担当者様

課題研究のテーマ設定に向けて、大変貴重なお話をいただきました。

2年生は前回に引き続き課題研究を行いました。

研究を進める様子や、来週に控えた「1minプレゼン」に向けて原稿を考えたり、発表練習をする姿が見られました。

3年生も課題研究の続きを行いました。

7月10日、11日に行われる「英語活用発表会」に向けて、ポスターを用いて発表練習をしていました。

研究の成果を英語で正確に伝えられるよう頑張りましょう!

R6 SSH第1回運営指導委員会が開催されました。

令和6年6月12日(水)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員8名 JST 1名

県より1名 本校職員21名 計31名(うちオンライン2名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年の事業計画についての会議が行われました。

Ⅱ期目スタートとなる今年度の事業計画に対しさまざまなご意見等をいただき、とても有意義で未来につながる会議となりました。お忙しい中ありがとうございました。

SSH 社会啓発プログラム「土や水の保全とSDGsとの関わり」(1年)課題研究(2年)課題研究スキルアップ講座 「英語プレゼン講座」(3年)

日時:令和6年6月5日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2年)本校第二体育館(3年)

1年生は、宇都宮大学教授 大澤和敏 氏による講演会「土や水の保全とSDGsとの関わり」を受講しました。

SDGsの取り組みの中から、沖縄のサンゴ礁の保全や、農地における赤土流出の抑制対策に関する研究等についての講話をいただきました。

環境問題を科学的なアプローチで解決に導く方策などについて学ぶことができました。

2年生は課題研究の続きを行いました。

各班研究を進める様子や、6月19日(水)に実施される1minプレゼンに向けて話し合いを進める様子が見られました。

3年生はスキルアップ講座として、本校英語科、田野辺教諭による『英語プレゼン講座』を受講しました。

英語活用発表会に向け、英語を用いたプレゼンテーションに必要なスキルを身に着けることを目標に、発表練習を行いました。

7月の英語活用発表会に向けて、自信をもって発表に臨めるようがんばってください!

SSH 研究倫理教育講義(1年)統計学に関する講座(2年)課題研究(3年)

日時:令和6年5月29日(水)

場所:第2体育館(1年)第1体育館(2年)、本校各教室(3年)

1年生は、本校の加藤教諭による「研究倫理」に関する講話を聴きました。

研究を行う上で守るべきルールや、課題研究を進めていく上での留意点を学びました。

生徒たちのワークショップに熱心に取り組む姿が見られました。

2年生は、国際医療福祉大学医療福祉学部 准教授 江田哲也 氏による「統計学講座」を受講しました。

データ分析と集計時の留意点等のお話を聞き、統計学に関する理解を深めました。

講座の最後には生徒が積極的に質問する姿が見られました。

3年生は、英語活用発表会に向けた英訳の続きを行いました。

英語の先生に助言をいただきながら、進める姿が見られました。

英語版ポスターの提出締め切りが近づいています。

頑張りましょう!

SSH ロジカルシンキングスキルアップ(1年)・課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月22日(水)

場所:各教室

1年生は、国語科の勝城先生による、「ロジカルシンキングスキルアップその1」の活動を行いました。

Zoomを活用して1学年全クラスに配信し、「風が吹けば桶屋が儲かる」のことわざをもとにして、

論理的な思考力・表現力を養成するための講話が行われました。

2・3年生は課題研究を進めました。

2年生は先生方に助言をいただきながら、

研究を進める姿が見られました。

3年生は、ポスターの英訳の続きを行いました。

英語活用発表会に向けて頑張ってください!

情報教育(1年)スキルアップ講座・課題研究(2年)課題研究(3年)

日時:令和6年5月12日(日)1・2時間目

場所:本校各教室

1年生は情報教育を実施しました。

情報・SSH委員が中心になり、Teamsの使い方や、ビデオ会議の方法など、ギガPCの活用方法を学びました。

ギガPCを存分に活用していきましょう!

2年生はスキルアップ講座を1時間目に実施しました。

本校各教科の教諭が講座を実施し、生徒はデータ収集・解析の方法や実験器具等の使い方などを学びました。

〇各講座一覧

1 「 ダメなアンケートの作り方…?Microsoft formsを用いた調査方法(実践)」 佐藤教諭 勝城教諭 倉島教諭

2 「Reading Like a Historian ~歴史資料との向き合い方を学ぶ~」 藤田教諭

3 「Excelで様々なグラフを作ろう!」 千葉教諭

4 「見えないものを"みる"~放射線測定器の使い方~」 加藤教諭

5 「化学実験室でできること~電池の作成、ガスの燃焼、水質検査~」 中谷教諭

6 「2Dから3Dへ~3Dプリンターの使い方~ 」 瀬尾教諭(3年生が担当)

7 「より詳細な分析を目指して ~イージーセンス・データロガーの使い方~」 藤原教諭(3年生が担当)

講座の中には、3年生が昨年度の経験をもとに2年生に教えている姿が見られました。

課題研究では器具の作成や、調査・実験に挑む姿が見られました。

学んだスキルを存分に活用して、課題研究を質の高いものにしていきましょう!

3年生は、英語活用発表会に向けた英訳の続きを行いました。

英語活用発表会まで、2か月を切りました。

3年生のみなさん、頑張ってください!

AiGROW(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月8日(水)

場所:各教室

1年生はAiGROWに取り組みました。

AiGROWとは思考・判断・表現力や主体性など、コンピテンシー(行動特性)を評価するツールです。

これからの課題研究を通して、大きく成長することを期待しています!

2・3年生は、課題研究の続きを行いました。

2年生はこれからの年間活動計画を作成し、研究内容について先生の指導のもと進める様子が見られました。

3年生はポスター英訳の続きを行いました。

班によって進度はさまざまですが、翻訳サイトを活用したり、英語の先生に助言をいただきながら、進める姿が見られました。

もうすぐ85km強歩や中間テストです。

85km強歩もテストも課題研究も何事も全力で頑張りましょう!

課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月1日(水)6時間目

場所:各教室(2・3年)

2年生・3年生は前回に続き、課題研究を行いました。

2年生は年間の研究計画の立案や、必要物品申請書の作成を行いました。

積極的に話し合いに参加する姿が見受けられ、課題研究に対する熱意を感じました。

3年生は英語での発表に向けて、2年生の時に発表した原稿やポスターを英語に書き換える姿が見られました。

紙に書いたり、ギガPCやスマホを活用したり、様々な手段を用いて英訳に挑戦していました。

日本語だったポスターが、少しずつ英語に変わっていく様子に、生徒たちの成長が感じられます。

みなさん頑張ってください!

課題研究講演会(2年)

日時:令和6年4月25日(水)

場所:本校第1体育館(2年)

国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、2年生を対象に課題研究講演会を実施しました。

これからの課題研究に向けて、「研究とは」「アンケート調査とは」など、具体的な実施方法を教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、集中している姿が見られました。また、熱心に質問する姿も見られました。

講演で学んだことを活かして課題研究に取り組んでいってもらいたいと思います。

山本先生、ありがとうございました。

課題研究ガイダンスⅠ(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年4月24日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、本校各教室(2・3年)

1年生は、課題研究ガイダンスⅠを行いました。

本校の藤原教諭により課題研究の意義やこれからのスケジュール、本校の課題研究の特徴の説明がありました。

1年生は熱心に話を聞き、課題研究を行う具体的なイメージを固めていました。

2年生はキックオフミーティングを行いました。

年間の活動計画や、これからの研究の進め方について指導教官と確認を行いました。

3年生は、課題研究の英訳に向けて、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、研究概要をまとめました。

概要のまとめが終わっている班は、英訳に進みました。

研究成果を正しく伝えられるように、これまでの英語の授業で学習したことを活かして頑張りましょう。

令和6年度 SSH課題研究ガイダンス(2・3年)

日時:令和5年4月17日(水)

場所:各教室(2年)、第2体育館(3年)

今年度第1回目のSSH課題研究がスタートしました。

2・3年生は課題研究ガイダンスが実施されました。

2年生は、これから行う課題研究について、詳細の説明を各教室でZoomで受けました。

これからの活動のスケジュールや具体的なイメージを固めていました。

今年度は後輩である一年生にアドバイスをしながら、自身の研究を深化させていくことになります。

また、スマホやGIGAタブレットを用いてAiGROWを実施し、自身の資質・能力やこれまでの活動の効果をテストしました。

3年生は、体育館にてガイダンスを受けました。

英語科の先生から、今後3年生が行う英語活用発表会(英語によるポスター発表)に向けた

英訳の方法についてアドバイスがありました。

英語活用発表会は7月10日(水)です。

両学年とも、昨年度とは活動内容が大きく変わるので、どの班もよりよい発表ができるよう頑張りましょう!

最近のSSCの活動 新1年生 よろしく!!

2024年4月12日17:00~

SSC(スーパーサイエンスクラブ)の活動を新1年生がみに来てくれました。テルミット反応、炎色反応、ドローン、宇宙エレベータなど見学しました。

ぜひ一緒に活動しましょう!!!

国際科学フォーラムでの研究発表

3月16日、横浜サイエンスフロンティア高校で行われた国際科学フォーラム(Forum for International Research in Science and Technology)に、本校から2つの班が参加し、ポスター形式で研究発表を行いました。このフォーラムの目的は以下の3点です。

① 研究発表を通して研究の成果を共有し、サイエンス教育の中核となる科学フォーラムの場を形成する。

② 海外の大学、国内の留学生などを招いた国際色豊かな研究発表会の中で英語での発表を行い、研究活動における英語コミュニケーション力の向上を図る。

③ 研究発表や意見交換を通して他校とのネットワークを広げ、研究レベルの向上を図る。

当日はマレーシアからの団体を含む51グループが、英語で研究発表を行いました。本校からは2つの班が以下のタイトルで発表しました。発表後、外国の方々から英語で質問があり、英語で対応するなど、国際色豊かなフォーラムとなりました。生徒にとって世界に目を向ける貴重な経験となりました。

「Electricity generation by Pachira」(2年生SSH 15班)

「Scientific Analysis of a Continuous 85-Kilometer Long-Distance Walk」(2年生SSH 45班)

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |