文字

背景

行間

SSH日誌

課題研究(1・2年)

日時:令和7年10月15日(水)

場所:本校各教室

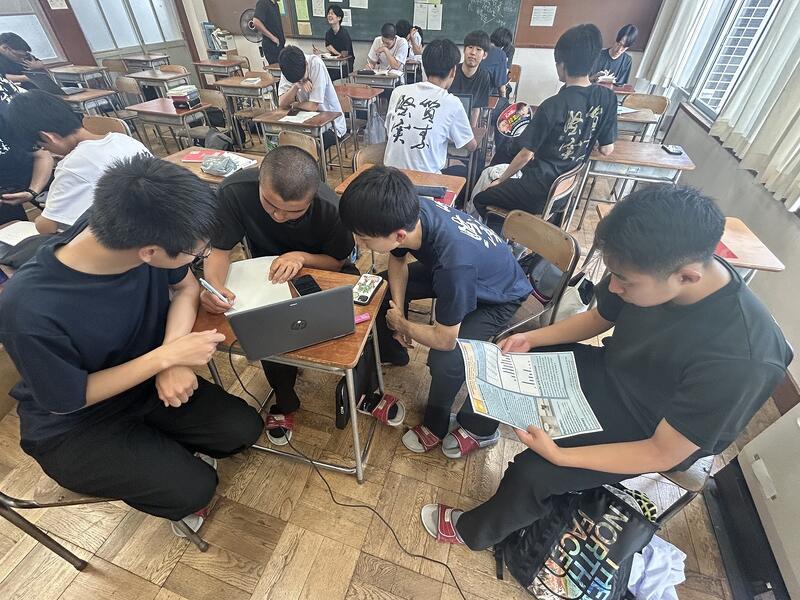

本日は1・2年生が課題研究を行いました。

1年生はこれから進めていく研究のために、研究計画シートの作成に取り掛かりました。

研究の目的や手法について、より具体的に考える時間となりました。

2年生は来月に控えるポスター発表会に向け、ポスターの作成に取り組む様子も見られました。

GIGAタブレットを利用し、これまでの研究成果をグラフや図をまとめていました。

各学年、提出の期日も迫ってきております。班員で協力しながら、よりよいものが作れるよう頑張ってください。

質問力向上講座(1・2年)、論文制作(3年)

日時:令和7年10月22日(水)

場所:本校第1体育館/3年各教室

対象:1・2学年/3学年

質問力向上講座を行いました。

3年生の代表生徒4人により、スライドによる発表、1・2年生による質疑応答、

3年生からの「質問」をするメリット、具体的な質問力向上のためのポイント説明、

講演会や研究発表会での質問の具体例などの説明がありました。

ぜひ、学んだことを活かして、今後のSSH活動に役立ててください。

3年生は論文制作を行いました。

自分たちの納得のいく論文が完成させられるよう、みなさん頑張ってください。

SSH ポスター作成情報交換会

日時:令和7年9月22日(月)

場所:本校普通教室

2年生SSH課題研究のポスター提出第1回目を受け、職員によるポスター作成情報交換会を実施しました。

提出されたポスターを並べ、それに対してのコメントや、作成に関する助言をお互いにおこないました。

最終提出に向けて、引き続き探究活動を進めていきましょう。

飯舘村実地研修2025 ~自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担う人材育成プログラム~

認定NPO法人ふくしま再生の会の皆様および東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の溝口勝氏(本校OB)にご協力をいただき、今年度も飯舘村実地研修を開催いたしました。

今年は本校SSC部員・有志生徒の計34名だけではなく、栃木県立大田原女子高等学校から15名の参加があり、計49名の高校生が参加しました。空間放射線量測定や埋設土壌の放射線量測定、たい肥作り体験や動物モニタリングカメラの組み立て・設置、またドロえもんクイズ大会や復興ディスカッション、さらには飯舘村長泥地区環境再生事業(環境省)などの各種施設の見学など、1泊2日の研修となりました。

【会 場】 福島県相馬郡飯舘村および双葉郡双葉町 他

【期 日】 令和7年9月20日(土)~21日(日)

【講 師】 認定NPO法人ふくしま再生の会、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授 溝口勝氏

環境省福島地方環境事務所、合同会社MARBLiNG、中間貯蔵事業情報センター

東京大学大学院理学系研究科修士2年 1名(TA、本校OB)

【目 的】

- 東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故について理解を深めるとともに防災や減災、復興のあゆみについて学ぶ。

- 農地再生の取組の見学や現地での実習・体験活動を通して、放射線及び土壌除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知るとともに、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

- 他校との交流事業を通して、自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担うための素地を築く。

【参加者】

- 栃木県立大田原高等学校 生徒34名 教員4名

- 栃木県立大田原女子高等学校 生徒15名 教員1名

- 東京大学大学院 学生1名

- 山口大学 学生6名

【内 容】

9月20日(土)研修1日目

〇飯舘村長泥地区見学

〇図図倉庫見学

〇体験活動

・埋設土壌の放射線量測定 ・動物モニタリングカメラの組み立て ・放射能濃度測定

・たい肥作り体験 ・課題研究(きのこ狩り→放射能濃度測定)

〇夜間研修

・東京大学大学院生による研究紹介 ・ドロえもんクイズ大会

9月21日(日)研修2日目

〇復興ディスカッション テーマ「復興に向けて自分たちができること」

さいたま市立大宮北高等学校の生徒とオンラインで繋ぎ、ディスカッションするグループもありました。

〇東日本大震災・原子力災害伝承館見学

〇中間貯蔵事業情報センター見学

課題研究(1・2年)

日時:令和7年9月17日(水)

場所:本校各教室

本日は1・2年生が課題研究を行いました。

2日後に迫る第1回ポスター提出締切に向けて、どの班も意見を出し合いながら

GIGAタブレットを活用して製作する姿が見られました。

また、1年生も2年生と協働しながら研究を進める姿が見られました。

1年生はテーマの決定に向けて話し合う様子が見られました。

いよいよ本格的に研究をスタートしていくことになります。

頑張ってください。

飯舘村実地研修事前指導『ふくしま語り部事業』

令和7年9月10日、本校を会場として、飯舘村実地研修の事前指導にあたる『ふくしま語り部事業』を開催した。

講演のタイトルは、

「一歩先に未来はある ~飯舘村の全村避難からみえたもの~」 である。

今年度の実地研修には、本校生36名に加え、栃木県立大田原女子高校の生徒15名が参加する予定である。このため、事前指導は両校合同で実施した。

講師には「菅野ニコニコ農園」の菅野クニ氏を招聘し、東日本大震災当初の状況や、震災後どのように復興に携わってきたかについて、貴重な講話をいただいた。菅野氏からは「現地に赴き、実際に自分の目で確かめ、自分事として受け止めてほしい」との力強いメッセージも寄せられた。

生徒は熱心に耳を傾け、来週の研修に向けて志を高める機会となった。

アジア学院講演会(1年)・課題研究(2年)

日時:令和7年9月10日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2年)

1学年は、アジア学院講演会を実施しました。

講演 アフリカと日本の相違点と共通点

講師 佐藤 裕美氏 / アジア学院職員

講師 クリスティーナ・アジョン・アパウ氏 / カメルーン出身

講師 ティモティ・B・アパウ氏 / ガーナ出身

課題研究プログラムの一環で、アジア・アフリカ地域で起きている問題に対する理解を深める時間となりました。

これからの課題研究テーマ設定に向け、大変貴重な機会となりました。

2学年は、課題研究を行いました。

夏休み期間の進捗状況の確認や、11/5(水)のポスター発表会に向けたポスター制作に取り組みました。

夏休み期間の活動を通して出てきた課題について検討している班もありました。

ポスター提出まで日数はあまりありませんが、みんなで協力して頑張っていきましょう!

課題研究(1年)・スキルアップ講座(プレゼンテーション)(2年)・論文講座Ⅱ(3年)

日時:令和7年9月3日(水)

場所:本校各教室

1年生は課題研究を進めました。

2年生がいない中での研究でしたが、自分たちで今後の研究について意見を出し合い、

見通しをもって活動することができました。

2年生は、スキルアップ講座(プレゼンテーション)を行いました。

自分たちの研究について改めて振り返りをし、

11月のポスター発表に向けて聞き手への伝え方について学習しました。

3年生は論文講座Ⅱを行いました。

英語活用発表が1学期に終わり、今後は自分たちの研究について論文をまとめていくことになるため、

GIGAタブレットを活用して論文制作について学習しました。

一人一人が真剣に取り組む姿が見られました。

また、多くの生徒が先生方に積極的に質問している様子がありました。

サイエンス特別講座(再生可能エネルギー)を実施しました

サイエンス特別講座(再生可能エネルギー)

日時:8/26(火)13:00~14:30

講師:東京理科大学 創域理工学部 経営システム工学科 伊藤和哉先生

演題:「再生可能エネルギーはどこへ向かうのか ー現在地と研究事例ー」

支援:日本原子力文化財団

参加者:本校生徒21名

後期課外最終日の放課後、東京理科大学の伊藤和哉先生をお招きして、サイエンス特別講座を実施しました。この講座は日本原子力文化財団の出前授業を活用して実施されました。伊藤先生ご専門である政策科学の手法を活用し、第7次エネルギー基本計画などから日本のエネルギーシステムが向かう先について講義をいただきました。

課題研究でエネルギーに関する内容に取り組む生徒や、卒業後の進路としてエネルギー分野を学べる大学への進学を検討している生徒など、多くの生徒が参加しました。ディスカッションの際には、生徒から積極的な質問が多く発せられ、大変有意義な協議となりました。今回の講座を受けて、課題研究や進路選択がより深まることを期待したいです。

また、講座終了後には、同じく日本原子力文化財団の課題研究支援事業で研究の支援を受けている生徒たちが、伊藤先生から研究の助言をいただきました。特に、シミュレーションの内容や手法に関してご助言をいただき、生徒たちは今後の研究への決意を新たにしていました。

データ処理集中講座を実施しました

SSH事業2期目の新規行事である「データ処理集中講座」が開催されました。

生徒のデータ処理能力や統計処理能力の向上を目指し、国際医療福祉大学・宇都宮大学と連携して講座を実施しました。

<実施講座一覧> *対象は本校第2学年生徒

8/6(水) @大田原高校 藤原和人教諭

8/7(木) @国際医療福祉大学 江田哲也先生 山本康弘先生 坂本幸平先生

8/8(金) @宇都宮大学 工学部 上原伸夫先生 東口武史先生 農学部 大澤和敏先生

*日程の都合が付かなかった生徒は、8月下旬に本校で実施される講座に参加予定です。

生徒たちは得られたデータを解析する手法を学び、実践を通してデータ処理に関する知識を学んでいました。

慣れない内容に苦戦しながらも、必死に取り組む生徒たちの姿が印象的でした。

2学期には取り組んできた課題研究の成果をポスターにまとめます。今回の講座で学んだ統計処理の手法を活かして、より研究が深まることを期待したいです。

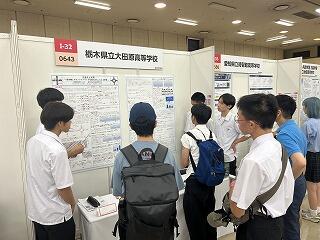

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(於 兵庫県)で発表しました

令和7年8月6日(木)・7日(金)の両日、神戸国際展示場(兵庫県神戸市)にて開催された『令和7年度 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会』において、本校生徒が研究発表を行いました。

発表テーマ:「交差点と渋滞 ― 信号機とラウンドアバウトが交通の流れに与える影響 ―」

全国のSSH指定校および経験校238校が一堂に会し、非常にレベルの高い発表が繰り広げられる中、本校生徒も日頃の探究活動の成果を堂々と発表しました。

日本原子力文化財団 交流会に参加しました

7月30日・31日の2日間にわたり、日本原子力文化財団主催課題研究支援事業交流会が静岡で開催され、本校から3名の生徒が参加しました。この事業はエネルギーに関する研究に取り組む全国の高校生が参加し、審査の上採択された10校が支援を受けています。本校からは課題研究に取り組む2年生が参加しています。津波警報の影響もあり、同日に実施予定であった浜岡原子力発電所の見学会は残念ながら中止となってしまいましたが、北は北海道から南は愛媛県まで全国の生徒が参加して交流会を実施しました。

交流会では15年後のエネルギー構成についてグループごとにディスカッションを行ったり、各校が実施している課題研究について発表を行ったりしました。今回の交流会に参加した各校は、12月に東京大学で開催予定の成果発表に向けて研究を進めます。

参加した生徒の様子を見ると、多くの高校生の前で発表する緊張感を味わうとともに、同じく研究に取り組む仲間として交友を育むことができたようで、大変充実した2日間となったようでした。引き続き研究に励み、成果を上げることを期待したいところです。

第49回全国高等学校総合文化祭 自然科学部門(物理)に参加してきました

かがわ総文祭(7月26日~28日)にSSC3名参加してきました。「ペットボトルの動きを数式化しよう」についての発表し、香川県内の自然科学にまつわる研修にも参加してきました。いろいろな学校の生徒と交流ができました。

アジア学院との交流会(SSHグローバル研修・インドネシア海外研修事前学習)

日時:令和7年7月18日(金)午後 場所:本校 会議室 体育館 等

参加者:本校8月SSHインドネシア海外研修参加生徒、英語部、応援団、合唱部

大田原女子高校、黒磯高校の参加希望者 他 100名を超えた。

内容:アジア学院の留学生が英語部生徒の案内で部活動・施設見学を行った。天体望遠鏡、図書館、理科室、第1、 第2体育館、 校庭でサッカーを観戦した。それ以外の生徒は医療介護人材センターの方から外国人で介護の仕事 をされている現状と課題について講話をいただいた。

アジア学院が見学から戻ってきた後、各学校ごとに英語で紹介やパーフォーマンスや英語での発表を行った。本校応援団をはじめ他校からのパフォーマンスもあった。アジア学院は音楽を披露し楽しく交流ができた。

その後、グループごとに 分れ、フリートークを行った。後半は折り紙と書道の講習。時間の関係で書道はできなかったが十分楽しめた。夕方になり8月1日の与一まつりに備えての合同練習会。商工会議所から踊りの指導者到着し、おおいに盛り上がった練習会、本番の流し踊りもきっと盛り上がること間違いなし。あとは好天を祈るばかりである。

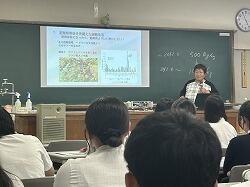

サイエンス特別講座『宇都宮大学 iP-U移動講座』 今年も開催

今年度も本校と宇都宮大学との共同企画「iP-U移動講座」を開催いたしました。

宇都宮大学の先生方による物理・生物・化学の実験講習会。各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加しました。

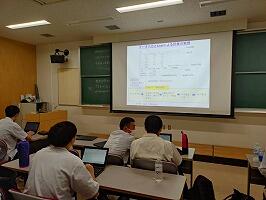

表 各講座一覧

【7月22日(火) 化学(農学系)】

・参加生徒

大田原高校24名、大田原女子高校8名、那須拓陽高校4名、矢板東高校2名 計38名

・内容

牛乳に含まれる白い成分について、講義と実験を通して学習しました。はじめに、牛乳の成分やコロイド、タンパク質の等電点といった基礎知識を学んだ後、2種類の試料(牛乳、無脂肪乳)を用いて実験を行いました。酢酸を加えながらそれぞれのpHを測定し、タンパク質の沈殿を生成、ろ過によって沈殿物と上清に分け、沈殿物の質量を測定しました。

さらに、沈殿物と上清の一部に水酸化ナトリウムと硫酸銅水溶液を加えることで、ビウレット反応による色の変化を観察し、沈殿物にはカゼイン、上清にはホエイ(乳清)が含まれていることを確認しました。重さの比較から、牛乳には脂肪分も含まれていることがわかり、脂肪が分離しない理由について、ホモジナイズ(均質化)とノンホモジナイズの違いや、カゼインの構造にまで学びを深めました。

日常的に口にする牛乳を題材とした、化学の知識と実験が密接に結びついた有意義な学習となりました。大学の先生による講義と実験を通して、化学の面白さや奥深さを実感する機会となりました。

~生徒感想~

・普段何気なく飲んでいる牛乳について、身近な化学として詳しく知ることができて良かったです。

・学校の授業で習った内容も出てきて、理解がより深まりました。日常にあるものの中にも化学が関わっていると実感できる学びになりました。

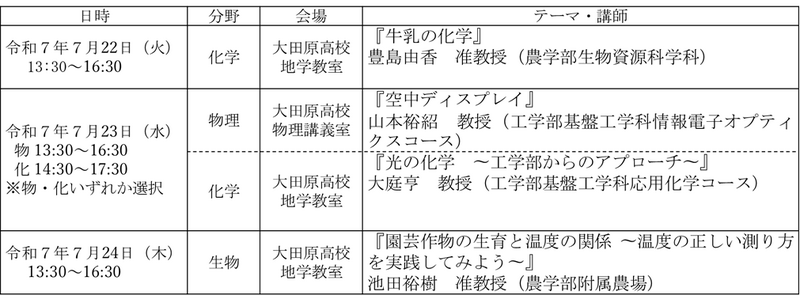

【7月23日(水) 物理】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校7名、那須拓陽高校2名、矢板東高校7名、さくら清修高校5名

計42名

・内容

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による「3D映像」に関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を行いました。講義では、大学の先生方や、本校卒業生である市川さんを中心とした大学院生の方々から丁寧なご指導をいただきながら、自らアーク3Dや空中ディスプレイ装置を作製しました。完成した装置で映像が実際に浮かび上がる様子を見て、生徒たちからは驚きと感動の声が上がりました。

さらに、最新の空中ディスプレイ装置の実演や、大阪万博での展示事例なども紹介いただき、生徒たちは最先端技術の応用や将来性についても学ぶことができました。講義と実習を通して、ものづくりの楽しさや大学での学びの魅力に触れる貴重な機会となりました。

~生徒感想~

・「空中お絵描き」が特に印象的でした。実際に何もない空間に映像が現れる体験は、見るのとは違う驚きと感動がありました。

・自分で作ったものが思い通りに動いた時に達成感があり、とても楽しかったです。

・物理の面白さや宇都宮大学の魅力を知ることができ、今後の進路を考えるうえでもとても参考になりました。

【7月23日(水) 化学(工学系)】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校5名、那須拓陽高校7名、矢板東高校2名 計35名

・内容

工学部での講義は、「化学とは物質の科学である」という言葉から始まりました。まず、フェノールと無水フタル酸に濃硫酸を加えて加熱することで、指示薬であるフェノールフタレインを合成する様子を見せていただきました。加熱には高校では見かけないホットブラスター(ドライヤーのような加熱器具)を用いるなど、大学ならではの設備や技術も体感できました。続いての生徒実験では、無水フタル酸とレゾルシノールからフルオレセインを合成し、紫外線を照射してその蛍光を観察しました。このフルオレセインは、入浴剤など身近な製品にも利用されているそうです。

次の実験では、クエン酸からカーボンナノドット(CD)を合成し、同様に紫外線を当てて発光を観察しました。加熱中には、有機化学の歴史や、モーブなどの合成染料の開発秘話についても紹介がありました。特に合成染料は、布を染めるだけでなく、細胞の染色などにも利用され、病原菌の検出や医薬品の開発など、医学のイノベーションにもつながっているとの説明に、生徒たちは大きな関心を寄せていました。

研究が多くの分野の技術革新につながっていることを実感できる、非常に貴重な体験となりました。

~生徒感想~

・初めて知ることや体験がたくさんあり、とても勉強になりました。貴重な体験ができる時間を作ってくださり、ありがとうございました。

・化学の物質の歴史や構造について詳しく知ることができ、興味深かったです。

・化学で新しい物質を研究するという楽しさを実感できました。

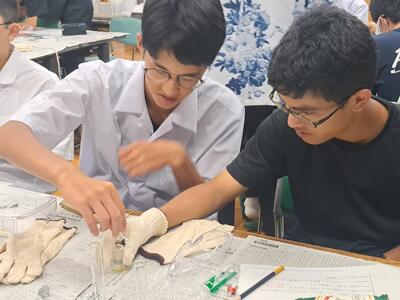

【7月24日(木) 生物】

・参加生徒

大田原高校23名、大田原女子高校8名、那須拓陽高校4名、矢板東高校4名 計39名

・内容

宇都宮大学の池田祐樹准教授を講師に迎え、「園芸作物の生育と温度の関係」をテーマにした講座が開かれました。作物の生育には温度が大きく影響しますが、その温度も測り方によって大きな誤差が生じる可能性があります。講座では、日射の当たり方や設置場所の違いによる温度測定の誤差を体感するために、正しい方法と不適切な方法で約1時間にわたり気温を測定し、比較・検証を行いました。

また、温度が園芸作物の生育や品質に与える影響について、実際の研究事例を交えながら解説していただきました。園芸学が気候変動への対応や作物の安定生産に深く関わる重要な分野であることを学び、農学分野への関心を一層深める機会となりました。

~生徒感想~

・わかりやすかったです。興味がある分野で参加できて、楽しかったです。

・農学部で遺伝子工学に興味があったが、今回園芸学について初めて学び、遺伝子との関係にも興味が湧きました。

・北海道とそれ以外で玉ねぎの品種が違うことを初めて知った。生育環境に応じた工夫がされているのが面白かったです。

キックオフミーティング(1,2年)

日時:令和7年7月16日(水)

場所:本校各教室

1、2年生による合同ゼミがスタートします。

初日である今日はキックオフミーティングとして、

①顔合わせ

②1年生の研究テーマの相談

③2年生の進捗状況の確認

が行われました。

2年生が1年生に課題研究の概要を丁寧に伝えていました。

1年生は3月まで「研究の手法を学ぶ」ことをテーマに活動していきます。

人数が増え、できることも多くなりました。夏休み期間も暑さに負けず、頑張ってください。

グループ編制(1年)課題研究(2年)英語活用発表会(3年)

日時:令和7年7月9日(水)

場所:第一体育館(1学年)本校各教室(2,3学年)

1年生は、第一体育館で説明を受け、興味のある分野の者同士でグループの編制を行いました。

今後は、今回編成したグループの仲間と共に研究を続けていくことになります。仲間と協力して良い研究にしていきましょう。

2年生は、課題研究の続きを行いました。本日が1学期最後の班別活動であるため、夏休み期間の研究計画を立てていた班が多くありました。

来週はいよいよ1年生との顔合わせです。研究について相談に乗る立場にもなっていきます。

これからの活動も頑張っていきましょう。

3年生は、3年間の集大成として本日英語活用発表会を行いました。

これまでの研究内容をポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

各班練習の成果を十分に発揮して、堂々と発表ができていました。

先生方からの質疑に苦戦する姿も見られましたが、今まで培ってきた知識を活かし、臨機応変に対応していました。

今回の発表はとても貴重な経験となったと思います。3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

1minプレゼン(1・2年)・英語活用(3年)

日時:令和7年7月2日(水)

場所:本校各教室

2年生は、自分たちの研究について1年生に1分間で発表する「1minプレゼン」を実施しました。

概要を簡潔にまとめ、時間内に伝えられている班もあれば、途中で時間になってしまい打ち切られる班もあり、

難しさを感じている様子が見られました。

1年生は、2年生の発表を聞いて、ワークシートの記入を行いました。

3年生はいよいよ今月に行われる英語活用発表会に向けて英語のポスターを印刷し、

発表練習を行いました。

これまでの集大成を発揮する場面になります。

最後まで充実した活動となるよう、準備・練習頑張ってください。

先行研究調査&那須野ヶ原探訪会事前説明(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和7年6月18日(水)

場所:各教室(1,2,3年)

1年生は、本校の鈴木幹久教諭により先行研究調査を行い、先行研究の重要性や研究の際の注意点について学びました。

その後、夏休みにおこなう那須野ヶ原探訪会の事前説明を行いました。那須野ヶ原は酪農や農業が盛んで、明治以降の開拓の歴史も残す地域です。

今後の課題研究におけるテーマ選択のヒントが得られるよう頑張って取り組みましょう。

2年生は、国際医療福祉大学医療福祉学部 教授 江田哲也 氏による「統計学講座」を受講しました。

データ分析と集計時の留意点等のお話を聞き、統計学に関する理解を深めました。

講座の後半には生徒が実際にGIGAタブレットを使って実践する姿が見られました。

3年生は前回に引き続き、英語活用発表会に向けて発表準備を行いました。

タブレットを活用して仲間と協力しながら真剣に取り組む姿が見られました。

発表会まで1か月を切っています。当日、自信をもって発表できるよう限られた時間を大切にしていきましょう!

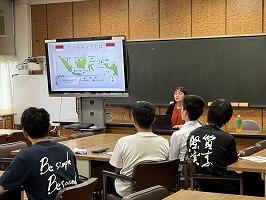

ペマタンシアンタール研修の予習講座

令和7年6月16日(月)17:00~

本校会議室にて、『ペマタンシアンタール研修の予習講座』を実施しました。

8月に予定している、SSHインドネシア海外研修では主な訪問地としてペマタンシアンタール、トバ湖周辺、ボゴールを訪問します。

本日はそのうちのペマタンシアンタールに関する事前学習を行いました。

北スマトラ島出身で、現在は大田原市で介護士として働いてらっしゃるミンチェさんに来ていただき、ご講演していただきました。

インドネシアという国全体の話から、北スマトラ州について、さらにはインドネシア語の挨拶や文化やマナーなど幅広くお話してくださいました。

ミンチェさん、貴重なお話をありがとうございました。

次回の事前学習は6月27日を予定しています。

公開授業のお知らせ

この度は、多くの参加のお申し込みを頂きありがとうございます。下記の通り実施いたしますのでよろしくお願いいたします。

10月24日(金)実施の授業公開の時間割最新版はこちら

駐車場は

1,2年生保護者等様は、旧大田原土木事務所跡地です。こちらで場所をご確認ください。

3年生保護者等様、学校関係者様は、本校敷地内駐車場になります。正門より入っていただき校内の案内に従ってください。

保護者の皆様の受付は生徒昇降口、学校関係者の受付は正面玄関となります。

スリッパをご持参くださいますようお願いいたします。お気を付けてお越しください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |