文字

背景

行間

SSH日誌

SSH 国福大との連携事業(2年 4グループ)

日時:令和5年9月12日(火)

場所:国際医療福祉大学

対象:2年 4グループ 16名(4班、5班、17班、47班)

これまで数回に渡って行ってきた、国際医療福祉大学の先生方による

高大連携事業の一環として、SSHの2学年の4つの班に、

助言をいただきました。

今回も、江田先生、坂本先生にお世話になりました。

今回は、国際医療福祉大学に大高生が出向き、お話をいただきました。

はじめに学校を案内していただきました。

その後、講義室にてこれまで実施したアンケートの結果をもとに、

内容のまとめ方についてや、ポスター作製に向けて助言をいただきました。

次回はいよいよ最終回となります。

より良い発表につなげられるよう、みなさんがんばってください!

3Dプリンタ使用講習

2年生SSH課題研究で3Dプリンタを使用するグループが

1学期終わりから夏休み計3回に渡り、宇都宮大 稲川先生より指導を頂きました。

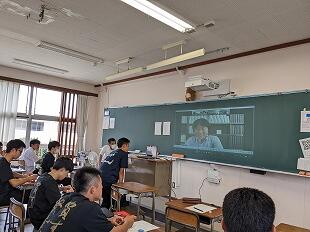

日本と欧州の教育比較(オンラインによる指導助言)

日時:令和5年8月25日(金)

場所:本校教室(Zoom)

対象:本校2学年 25班

宇都宮大学教職大学院助教授 小野瀬善行先生に、オンラインによる指導助言をいただきました。

25班は「日本と欧州の教育に対する考え方の違い」を主な研究テーマとし、7月には本校生に向けてオンラインのアンケートを実施しました。

小野瀬先生には、アンケートの結果をもとに日本の学習環境の現状と課題、そして欧州を含む海外の教育の現状を中心に、生徒の興味関心に基づく質問に回答していただく形で、ご指導・ご助言をいただきました。

生徒も自分たちのやるべきことが明確になり、大変勉強になった様子でした。

今後はいただいた助言をもとにポスター作製をしていく予定です。

小野瀬先生、ありがとうございました。

国際医療福祉大学との高大連携事業(オンラインによる指導助言)

日時:令和5年8月28日(月)

場所:本校教室(Zoom)

対象:2学年4班・5班

国際医療福祉大学の坂本先生による、オンラインによる指導助言をいただきました。

本日は、夏休みに実施したアンケートで得たデータに向けた助言をいただきました。

4班は本校生に向けたオンラインアンケートをQRコードで作成し、7月の終業式に依頼をし、

200名以上の回答を得ることができました。

5班は海外の方にご回答いただく関係で、思うようにデータ集計が進まず、

悩んでいる様子でしたが、坂本先生のアドバイスを受けて、自分たちのやるべきことが

見えてから、すぐさま行動に移す姿は素晴らしいものでした。

今後のポスター作製に向けてExcelを活用し、データをグラフで可視化していきます。

坂本先生、ありがとうございました。

令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会参加報告

8月9日・10日の2日間に渡り、兵庫県神戸市の神戸国際展示場で開催された「令和5年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に本校SSCの生徒が参加しました。校内にある和楽池からエネルギーを取り出すことを目標に、歴代の部員が研究を重ねてきたテーマです。ポスター発表を行い、審査委員並びに同じSSH指定校の生徒とディスカッションを行いましたが、残念ながら昨年に引き続いての受賞とはなりませんでした。それでも発表した3年生は、自らの取り組みを相手に伝え、議論を重ねるという研究の醍醐味を味わうことができたようです。また、同行した2年生もレベルの高い研究に触れ、大いに刺激を受けたようです。次年度以降の研究にも期待したいところです。

2年課題研究14班施設見学・研修会に参加!

8月2日(水)に日光市にあるグラクソ・スミスクライン(GSK)株式会社今市工場を14班4名で訪問してきました。午前中は、会社の概要について説明を伺い、社員食堂で2グループに分かれて本校生徒とGSK社員で食事をしながら交流することができました。午後はGSKで行っている環境活動や14班の研究テーマである「ケナフによるCO2削減効果」についての情報交換を行い、研究を進めるに当たってのご助言等をいただきました。最後にケナフ栽培場所の見学を行い、本研究のためにケナフを分けていただきました。短い時間ではありましたが、課題研究を進める上で有意義な経験をすることができました。

2023 かごしま 総文祭 SSC(数学班)

7月29日(土)~7月31日(月)鹿児島大学で行われた鹿児島総文祭へSSC(数学班)3年生2名が参加しました。

7月30日(日)大会2日目【地学部門】「那須岳の噴火によって形成された那須の地形について」

他校は先輩たちから引き継いだ長年の研究も多く圧倒されたようです。自分たちの研究をはじめ少しづつ研究を引き継いでいくことの大切さを思い知らされた大会でした。

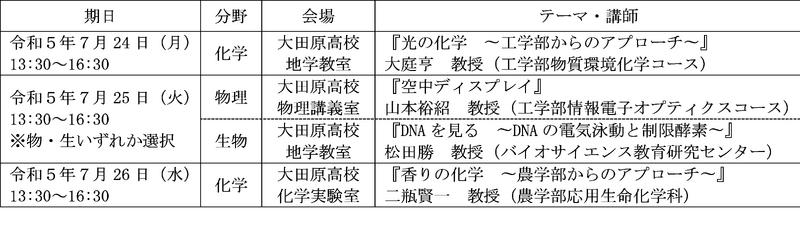

iP-U移動講座 今年度も盛大に開催 ~科学を学ぶ3日間~

今年度も本校SSHと宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパスiP-Uとの共同企画で、宇都宮大学の先生方による物理・生物・化学の実験講習会を本校会場に、下表の日程で実施しました。

また、各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加して実施しました。

表 各講座一覧

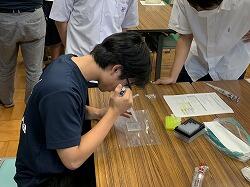

【7月24日(月) 化学(工学系)】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校2名、矢板東高校4名、さくら清修高校4名 計31名

・内容

カーボンナノドットという新・炭素材料をクエン酸と重曹などを用いて合成する実験を行いました。家庭でもできる実験ということでホットプレートや竹串など身近なものを用いました。指導後は自分たちで選んだ材料、考えた加熱時間で自由に作成し、新しい素材に出会い、世の中は化学で、物質でできているということを実感した生徒が多かったようです。

~生徒感想~

・先生が言っていた通り、教科書には書いてないような事を実験できて楽しかったです。大学生もユーモアがあって面白かったです。

・カーボンナノドットを作る実験の際に、私達の班は他の班と違い茶色に変化した。それがなぜなのかとても不思議に思う。

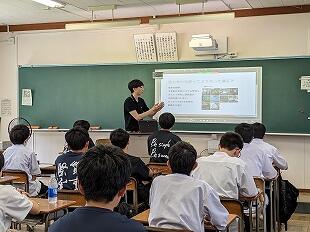

【7月25日(火) 物理】

・参加生徒

大田原高校 25名、大田原女子高校5名、黒磯高校4名、矢板東高校3名 計37名

・内容

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による3Dに関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を実施しました。大学の先生方や大学院生のご指導をいただきながら自分自身で作製したアーク3Dや空中ディスプレイ装置を使って実際に映像を見た生徒からは感動の声が上がりました。

~生徒感想~

・アーク3D工作がとても楽しかった。完成した時の達成感と上手く像ができたときの感動が凄かった。空中ディスプレイについて興味が湧いた。

・空中ディスプレイについて知り、興味を持つことができました。目の前で体験できて楽しかったです。

・映画の世界の話みたいな技術を実用化しようとしてる取り組みや仕組みがわかり聞いていてとてもわくわくした。また、簡易的ではあるが、自分の手で空中ディスプレイを作れたのはものすごく達成感があり貴重な体験だった。

【7月25日(火) 生物】

・参加生徒

大田原高校10名、大田原女子高校5名、黒磯高校1名、矢板東高校4名、さくら清修高校3名 計23名

・内容

大腸菌のプラスミド(環状のDNA)を電気泳動により観察しました。その際、2種類の制限酵素で切断したプラスミドなども電気泳動し、泳動のしくみの他、制限酵素によって切断された部位を考察するなど、教科書よりも一歩進んだ実験考察を行いました。高校では普段扱わない実験であり、参加した生徒にとっては大変貴重な実験講座になりました。

~生徒感想~

・実際に大学で使っている器具を使って実験ができて、とてもいい経験が出来ました。ありがとうございました。

・いろんな知識や、考え方など、詳しく学ぶことができた。大学生の、研究発表も、面白かったです。ありがとうございました。

・自分で実験をやった達成感があり、すごく楽しかった

【7月26日(水) 化学】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校12名、さくら清修高校3名 計36名

・内容

二瓶賢一 氏(宇都宮大学農学部応用生命化学科教授)による薬品を用いて果物などの「におい」を合成する化学実験講習でした。参加した生徒は、果物のにおいなどを合成できて面白かった、においも薬になるなどとても興味深かったと感想を話してくれました。

~生徒感想~

・強烈なにおいの薬品もあったが、こんなに多くの薬品を扱ったことは初めてだった。化学が面白い感じた。

・普段の学校ではできないことができてとても勉強になった。

・先生の話はもちろん、学生さんの話も面白かった。

アジア学院との交流会

令和5年7月20日(木)放課後

本校にて、アジア学院との交流会を実施しました。

アジア学院より27名、大田原女子高より17名の方が参加してくださいました。

アジア学院からはアジア・アフリカを中心に約15か国の学生さんが来てくださいました。

共通言語として英語を用いて、ジェスチャーや板書など工夫しながら積極的に交流していました。

〇学校施設・部活動見学

〇リベリアの音楽・ダンス

〇フリートーク・書道体験

〇与一音頭 大田原市商工会議所から講師の先生方に来ていただき、与一音頭を練習しました。

次回は8月5日の与一まつりに一緒に参加する予定です。

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

紫塚キャリア探訪会

令和5年7月18日(火)12:50~15:00 対象:全生徒

活躍されている本校OBと交流する事で、各職種を知ると共に、働くことの喜びや誇り、大学や学部選択に関する助言など学校では学ぶことができない数々のことを先輩たちから直に学び、働くことへの関心を高めるとともに各職種に関する理解を深め、今後の生き方や進路計画を考える機会になりました。

「わたしが大高生のころは高校の授業でこのような機会ありませんでしたから、みなさんは幸せですね」という先輩方からのお話もあり、とても熱心に聞いて、質問もしていました。生徒にとって将来を考える有意義な時間になりました。

講話をいただいた6名の同窓生の先輩方、お忙しい中、本当にありがとうございました。

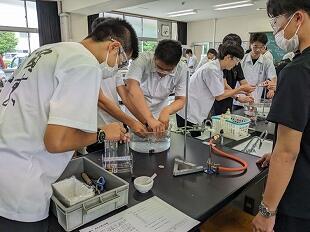

飽和炭化水素の実験的な製法

7月4日~7月12日にかけて、理科(化学)の授業で、主に理系3年のクラスで、飽和炭化水素の代表であるメタンとアセチレンの生徒実験を行いました。エチレンもやりたかったのですが、時間の関係と、猛暑(本校の化学実験室はエアコンがありません)のため、理論の学習が新鮮なうちに実験を行いました。

実際にガスをつくり、性質をみて、とても有意義だったようです。教科書では無臭なのに異臭、アセチレンのすすがすごい(炭素の含有率)、臭素や過マンガン酸カリウム水溶液を用いた不飽和結合の確認等、熱心に取り組んでいました。実際に本物をみることが大事で印象に残るという感想でした。

SSH英語活用発表会(後半)(3年)

日時:令和5年7月13日(木)

場所:各教室

7月11日(火)に実施した、の英語活用発表会(後半)を行いました。

前回よりも、発表の雰囲気に慣れたためか、発表後の質疑応答が生徒から活発に行われたり、

笑顔でユーモアを交えて発表する生徒が見られた印象でした。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

3年生のSSH課題研究は、今後3年間のまとめに移ります。

受験勉強と並行しながら、最後まで納得のいく形で終えられるよう、頑張りましょう!

SSH社会問題啓発プログラム 選択制講義(1年)

SSH社会問題啓発プログラム 選択制講義(1年)~エネルギー・環境・経済・国際~

日時:令和5年7月11日(火)7時間目

〇分野・講話・講師

1. エネルギー

『原子力発電所の事故と復興のあゆみ』公益財団法人日本科学技術振興財団人材育成部 エネルギー・環境グループリーダー 掛布智久 氏

2. 環境

『地球温暖化と気候変動』栃木県気候変動対策課気候変動適応担当 主事 住若夏美 氏

3. 経済

『統計から見た栃木県の経済』栃木県統計課統計分析担当 課長補佐 伊藤瑞恵 氏

4. 国際

『とちぎ国際戦略について』栃木県国際経済課国際戦略推進担当 塙真琴 氏

SDGsのゴールをもとに、各専門家による講義を聴講しました。かなり詳しい内容もあり、これからの課題研究に役立ちそうな内容でした。また、講義の終わりには積極的に質問する姿もありました。

講師の先生方、大変ありがとうございました。

SSH 英語活用発表会(3年)・課題研究【国福大との連携事業(4グループ)】(2年)

日時:令和5年7月11日(火)

場所:本校各教室

3年生は、英語活用発表会を行いました。

これまでの研究内容を英語でポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

3年間の集大成となるイベントです。

どの班も、練習の成果を出して、順調に発表できていました。

英語科の先生方からの質疑応答に苦戦する姿も見られましたが、

切り抜けようと努力していました。

とても貴重な経験となったと思います。

本日の発表班の皆さん、お疲れ様でした。

残りの班は、明後日木曜日に発表となりますので、

ベストを尽くせるよう、頑張ってください!

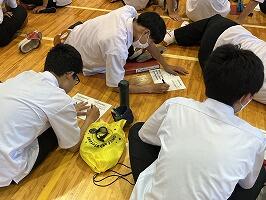

2年生は課題研究の続きを行いました。

本日は、国際医療福祉大学の江田先生と坂本先生がお越しになり、

江田先生には17班と47班、坂本先生には4班と5班のアンケート調査に関するご指導をいただきました。

江田先生には、前回の6月13日(火)に続き、黒板を活用して、アンケートの中身や目的、対象者など

細部にわたってのご指摘をいただきました。

坂本先生からは、丁寧な説明の後に次回に向けての宿題をいただきました。

次回は8月にオンラインでご指導いただきます。

先生方、ご指導ありがとうございました。

課題研究(2・3年)

日時:令和5年7月4日(火)

場所:各教室

2年生は課題研究の続きを行いました。

物品を購入し、実験を始める班がいくつか見られました。

実際に道具を購入してみると、イメージしたものとサイズが異なっていて、

うまくいかないと話していた班もありました。

失敗は成功のもとなので、次に生かして頑張ってください!

【課題研究紹介】 5班

あらゆる文化が見やすいピクトグラムを作る

外国の方々にアンケートを実施して、あらゆる文化の人々にとって見やすいピクトグラムを作り、

作ったピクトグラムを大高祭で活用し、最終的に地域の活性化に貢献できるようなものを作成する。

今日は今後の計画を再度練りなおすとともに、

アンケートを依頼する外部機関への電話原稿を作成したり、

作成したアンケートをQRコードにする姿が見られました。

1学期もまもなく終了ですので、計画的に実行できるといいですね!

3年生は、いよいよ来週に迫った英語活用発表会に向けて、

ポスターをもとに、発表の練習をしていました。

来週の発表は、英語で行われます。

皆さん、ぜひ3年間の集大成を見せてきてください!

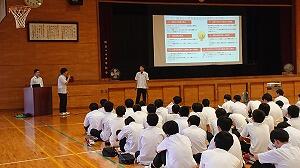

SSH 社会啓発プログラム「土や水の保全とSDGsとの関わり」(1年)

日時:令和5年6月22日(木)

場所:本校体育館

1年生は、宇都宮大学教授 大澤和敏 氏による講演会「土や水の保全とSDGsとの関わり」を受けました。

SDGsの取り組みの中から、沖縄のサンゴ礁の保全や、農地における赤土流出の抑制対策に関する

研究等についての講話をいただきました。

環境問題を科学的なアプローチで解決に導く方策などについて、イラストが多くわかりやすい資料を用いて

学ぶことができました。

また、大澤先生による沖縄の三線(さんしん)という楽器による演奏を楽しむ場面もありました。

大澤先生、ありがとうございました。

SSH 課題研究(2・3年)

日時:令和5年6月20日(火)

場所:本校各教室

2年生は、課題研究の続きを行いました。

課題研究紹介 42班

「風力発電の効率化を目指して」という研究テーマのもと、様々な形のプロペラを作成し、

一定の風量を使って発電の効率を図あり、「那須おろし」を使った簡易型風力発電機を研究開発する

といった内容で、研究しています。

今日は、サーキュレーターを使い、自作のプロペラが動くかどうかを確認していました。

今後は3Dプリンターを活用していくとのことです。

3年生は、来月に迫った英語活用発表会に向けて、班ごとに発表範囲の役割を決めたり、発表練習を行いました。

素晴らしい発表になることを期待しています!

ICT研修(教員対象)

日時:令和5年6月14日(水)

場所:本校会議室

今話題のChatGPTに関する教員対象のICT研修が行われました

講師は本校職員の高梨先生です。

使用方法や、想定される活用例などの話を聞きました。

文部科学省が、5月に生成AIの学校現場での取り扱いについて議論する初めての会合を開いたそうです。

今後、生成AIの活用が考えられる場面や授業アイデア、生成AIを活用した校務の負担軽減の可能性等を盛り込み、

夏前をめどにガイドラインとして取りまとめるとのことです。

先輩から学ぶ~大高3年生による課題研究発表と質疑に関する講座~(1年)、課題研究(3年)

日時:令和5年6月13日(火)

場所:(1年)第1体育館、(3年)本校各教室

1年生は、課題研究に関する理解を深めるとともに質疑応答の能力を磨くため、3年生3名から講話をいただきました。

3年生の姿を見て、刺激を受けた1年生も多いのではないでしょうか。また、講話・ワークショップの最後には、さっそく積極的に質問をする1年生もいました。

3年生、素敵な講話をありがとうございました。

3年生は英語活用発表会に向けて、着々と準備を進めていました。

素晴らしい発表を期待しています。

R5_SSH第1回運営指導委員会が開催されました。

令和5年6月13日(火)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員6名 JST 1名

県より1名 本校職員14名 計22名(うちオンライン4名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年のSSH事業計画と、SSHⅡ期目申請についての会議が行われました。

Ⅰ期目総括やⅡ期目以降に対するさまざまなご意見等をいただき、とても有意義で未来につながるものでした。お忙しい中ありがとうございました。

事務室からのお知らせ

令和7年度諸会費の減免について、添付ファイルのとおり御案内いたします。

申請される場合には、添付ファイルの減免申請書を御利用いただくか、事務室まで用紙を取りに来てください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |