文字

背景

行間

SSH日誌

サイエンス特別講座(KEKキャラバン)

テーマ:「宇宙創生を解き明かす ~SuperKEKB加速器による素粒子実験~」

実施日:令和4年12月6日(火)

講 師:三塚 岳 氏(大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構)

参加者:2学年物理選択者94名

内 容:昨年度に続き、三塚先生をお迎えしてKEKキャラバンを実施しました。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度はオンラインを活用した形での実施となりました。日々の授業で学んできた力学や電磁気学などが最先端の研究と結びついていることを知り、生徒たちは刺激を受けたようでした。

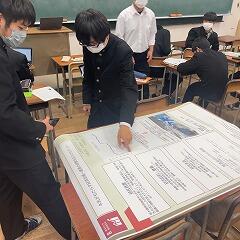

課題研究 仮テーマ設定(1学年)

日時:令和4年11月29日(火)

場所:本校各教室

対象:1学年

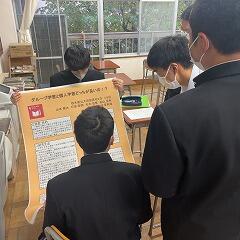

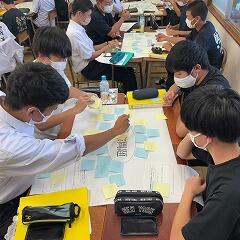

本日は、1学年が先日結成したグループに分かれて、課題研究の「仮テーマ」を設定しました。

グループごとに指導教官(本校の職員)がつき、顔合わせの後、話し合いを重ねて仮テーマを設定しました。

決めた仮テーマを、スマートフォンで回答用QRコードを読み取り、「Microsoft Forms」を活用して報告しました。

グループはクラスを超えて作られているので、生徒も先生方も初対面である場合もあります。

コミュニケーションを重ねながら、グループで協力して、よい課題研究にしていけるよう頑張りましょう!

ひと涼みアワード2022受賞取組集に掲載されました

本校SSH課題研究の取組が「ひと涼みアワード2022受賞取組集」に掲載されました。

下記URLより是非ご一読下さい。

https://www.hitosuzumi.jp/award2022/

〇SDGs部門優秀賞『高齢者への熱中症予防の啓発』(P.35)

〇熱中症予防×SDGsアクション活動ヒント集(P.65)

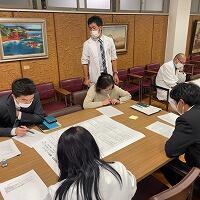

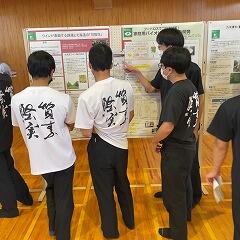

SSH評価研修(教職員対象)

日時:令和4年11月16日(水)

場所:本校会議室

対象:本校教職員

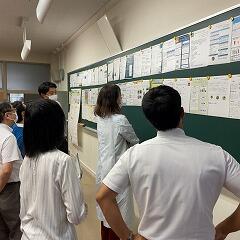

本校のSSH部藤原教諭より、教職員に向けてSSHの評価に関連した研修が行われました。

本校の課題研究における「標準ルーブリック」の見直しを行い、教職員の理解度を高め、課題研究の指導に生かす目的で実施されました。

はじめに、各自で「標準ルーブリック」の内容確認を行い、その後グループごとにルーブリックの内容・文言について、各評価基準が大高生にとって適切な難易度であるか、また文言が大高生及び教職員(指導教官)が理解できるものであるか、見直しを図り、修正・検討したほうが良い箇所に付箋を貼り、具体的な文言を検討しました。

その後、他のグループの改善意見を見て回り、意見を共有しました。

教職員がSSH評価への理解を深めるための、有意義な研修となりました。

この研修を踏まえて、教職員一同課題研究の指導にさらに生かしていきたいと思います。

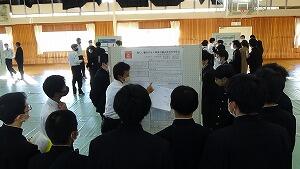

課題研究 グループ結成(1年)

日時:令和4年11月15日(火)

場所:本校第2体育館

対象:1学年

先週の2学年の課題研究中間発表会が終わり、本日は1学年が課題研究のグループ結成を行いました。

いよいよ課題研究に向けて、本格的に動き出します。

複合領域・人文・社会・工学など、さまざまな研究分野に分かれ、その中で4人組を決めました。

次回からは、本格的にグループごとに研究テーマを決めていきます。

どのようなテーマを設定するのか、楽しみですね!

2022年度 SSH 中間発表会(2年)

日時:令和4年11月8日(火)

場所:本校第1・2体育館、各教室

2年生によるSSH中間発表会が行われました。

4時間目に、発表会場の準備を行いました。

全員で協力して、体育館のシート敷きや、パネルの準備等が行われました。

5時間目に、2年生同士での発表が行われました。

顔なじみの同級生や先生方に発表を聞いてもらい、徐々に発表することに慣れていきました。

6・7時間目はいよいよ他校生や来賓の方々、保護者の方々、1年生に向けた発表です。

人数が一気に増えて、生徒たちの発表もさらに緊張が走ります。

来賓の方々から鋭い質問や助言をいただき、生徒たちも研究を振り返り改善する点を得ることができました。

本校の1年生にとっては、2年生の発表を聞き、来年に向けて研究テーマを決めるためのヒントを得るきっかけとなったようでした。

また、今年は、大田原女子高校・馬頭高校・那須拓陽高校の生徒の皆さん・先生にも本校に来校いただき、課題研究の発表をしていただきました。

大田原女子高校の「フィンランドから学ぶ地域社会に生かせること」や、馬頭高校の「栃木県における微小貝類の採集と観察」、また那須拓陽高校の「牛乳β-caseinA2プロジェクト」など、本校とは異なる特色が感じられる発表に、刺激を受けることができた様子でした。

当日お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

また、発表を担当した2年生のみなさん、お疲れさまでした。

皆既月食 SSC天文班 観測会

令和4年11月8日(火)

SSC天文班による「皆既月食観測会」を実施しました。

本校120周年記念事業の一環で購入した望遠鏡を用いて皆既食の様子を観測しました。

[科学の甲子園]栃木県大会への参戦

11月6日 「科学の甲子園」栃木県大会(実技競技) 1年生6名 2年生23名

場所 宇都宮大学 峰キャンパス

*参加までの道のり

課題研究発表の準備や飯舘村研修、模擬試験、実力試験の合間に時間を作って課題に取り組みました。

当日 11月6日は晴天。はりきって取り組みましたが、製作物(ホバークラフト)は完成したもののスタートできないチームもありとても悔しい思いをしました。

しかし、その悔しさを2年生は今後の高校生活に生かすことでしょう。

1年生は来年また今回の経験をもとに飛躍できると期待しています。

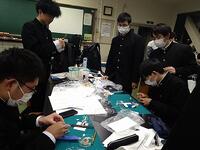

課題研究(2年)・課題研究ガイダンス(1年)

日時:令和4年11月1日(土)

場所:本校各教室

2年生は課題研究の続きを行いました。

11月8日に迫る中間発表会に向けて、当日使用するポスターをもとに、

発表の練習を行いました。

話が伝わりやすいプレゼンテーションとは何かについて先生方から助言を受けたり、実際に原稿を読み上げる練習をしたり、当日想定される質問等を考えて回答する

準備をしている姿が見られました。

当日は他校の生徒も一緒に発表会を行います。

落ち着いて発表できるように、残りわずか頑張りましょう!

1年生は、課題研究ガイダンスを行いました。

今後いよいよ始まる課題研究に向けて、その目的や効果を理解するための説明を受けました。

また、社会的な意義ある活動にする必要があることを意識するため、社会貢献の視点から、SDGsの領域選択を促すような内容でした。

どの生徒も、自分の興味に沿った学問領域を選択するために、集中して話を聞いている様子でした。

ひと涼みアワード2022 SDGs部門 優秀賞 受賞

本年度の「ひと涼みアワード2022 SDGs部門」において、本校SSH課題研究班(テーマ:高齢者への熱中症予防の啓発)の研究活動が優秀賞に選ばれました。

SDGs部門は本年度から開催され、全国の市町村をはじめ、民間団体等がエントリーする中、高校生として唯一、優秀賞を受賞することができました。

令和4年度 飯舘村実地研修

会場 福島県飯舘村他

期日 令和4年10月22日(土)~23日(日)

対象 SSC自然科学班・天文班・2学年課題研究班・有志の生徒

計29名

講師 ふくしま再生の会

東京大学大学院農学生命科学研究科 溝口勝 教授

杉野弘明 助教

東京大学大学院新領域創成科学研究科 松田響生 院生

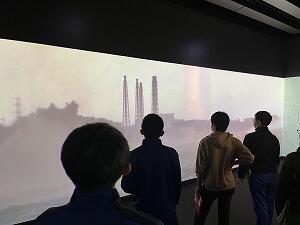

毎年恒例の「飯舘村実地研修」を10月22日~23日の1泊2日で、生徒は各種施設の見学、現地の専門家による講義、各種体験や実習を実施しました。本研修の目的は下記の通りとなります。

⑴東日本大震災や東京電力福島第一原発事故について理解を深めると共に防災や減災、復興の歩みについて学ぶ。

⑵ 放射線及び土壌除染について深く理解するために、東京大学大学院の溝口勝教授が福島県飯舘村で行っている農地再生の取り組み等の見学を通して、現地で放射線や除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知ると共に、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

⑶ 飯舘村内で天体観測を実施し、天体観測の知識・技術を学ぶ。

【10月22日(土) 研修1日目】

〇東日本大震災・原子力災害伝承館 施設見学・フィールドワーク

〇図図倉庫(ズットソーコ)コンセプト説明・霧箱見学

〇ドロえもんクイズ大会

〇講義及びディスカッション(溝口勝教授、松田院生)

〇地学講義(内田 氏)・天体観測 ※天文班

【10月23日(日) 研修2日目】

〇食品等の放射能測定実習

〇除染土埋設水田の土壌放射線測定実習

〇空間放射線量測定実習

〇堆肥作り体験

〇振り返り

課題研究(2年)・まとめワークショップ2(1年)

日時:令和4年10月18日(火)

場所:本校各教室

2学年は課題研究の続きを行いました。

本日はポスター提出に向けた最後の課題研究の時間です。

先週に引き続き、パソコン室やGIGAタブレットを活用し、これまでの研究の成果をパワーポイントでまとめている姿が見られました。

また終わっていないグループが多数見られました。

放課後や休み時間を活用し、期限までによい作品を完成させられるよう、頑張りましょう!

1年生は、「社会問題啓発プログラム まとめワークショップ2」を実施しました。

ペア学習を通して、前回の授業で調べたことを互いに伝え合う活動を行いました。

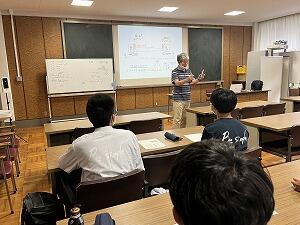

サイエンス特別講座 ~物理特講(第2回)~

テーマ:「光の速度を遅くする part2」

実施日:令和4年10月12日(木)

講 師:大髙一雄 氏(千葉大学名誉教授理学博士、大高OB)

参加者:本校生21名(3年13名、2年5名、1年4名)

内 容:前回の講義に引き続き「相対性理論」に関する内容からスタートし、大髙先生のご専門である「フォトニック結晶」に関する講義を受講しました。

今年度の講義はこれで終了となります。

この講座に刺激を受け、物理学を活用し社会に貢献できる人材が生まれることを願っています。

簗和生文部科学副大臣SSH視察

日時:令和4年9月26日(月)7時間目

場所:本校第1体育館、1学年各教室

簗和生文部科学副大臣が、本校のSSHを視察されるため、来校しました。

最初に1年生の「社会問題啓発プログラムまとめワークショップ」を視察されました。

続いて、2年生の「ポスター作成講座」を視察されました。

各グループの生徒に声をかけ、課題研究の内容に関心を持たれているご様子でした。

今後もSSH事業にさらに精力的に取り組むための刺激となりました。

サイエンス特別講座 ~物理特講(第1回)~

次回の講義は10月12日(水)の予定です。

課題研究(2学年)

場所:本校各教室

対象:2学年

2年生は、LHRを活用して、SSH課題研究を行いました。

前回の「ポスター作成講座」で受けた説明をもとに、修正を加えている班が多く見られ、パソコン室を多くの生徒が利用していました。

また、GIGAタブレットで作成する生徒も見られました。

先生と一緒に、デザインや文面にこだわって作成するグループもありました。

ポスターの最終版提出日は10月28日(金)です。

残り1ヶ月を切りましたので、みなさん頑張りましょう!

また、手の空いた生徒たちは中間発表会に向けた発表原稿作成を行いました。

スマートフォンのメモ機能を活用し、データで作成している班が多く見られました。

残された時間をうまく活用して、納得のいく発表になるよう、協力して頑張りましょう。

ポスター作成講座(2年)・ワークショップ(1年)

場所:本校体育館(2年)、1学年各教室(1年)

2学年は、先日提出されたSSH課題研究発表用のポスターをもとに、ポスター作成上の注意点や改善点等について、係より「ポスター作成講座」が実施されました。

1ヶ月後のポスター(最終版)提出に向けたポスター作成のスキル向上を目的とし、フォントやグラフ作成の注意点についてなど、細部にわたって説明を受けました。

グループごとに修正点を確認し、GIGAタブレットを用いて改良する姿が見られました。

また、ポスターとして拡大印刷されたイメージをもつために、過去の先輩のポスターの実物とA4サイズの原稿を比較し、フォントサイズや画像・グラフの大きさをどのようにするか検討していました。

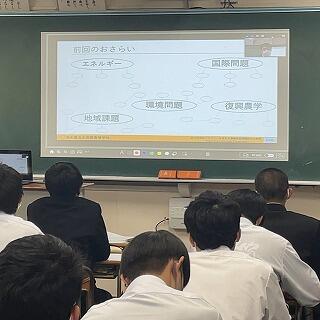

1学年は、「社会問題啓発プログラムまとめワークショップ」を行いました。

①エネルギー

②環境問題

③地域課題

④国際問題

⑤復興農学

の5つのテーマのなかで自分が興味をもったものを選び、グループに分かれ、付箋に自分の意見を書いたものを用いてディスカッションを行いました。

これまではクラスごとの活動でしたが、今回は他クラスの生徒と合同でグループを組みました。

積極的に付箋を貼る姿や、それをもとに意見交換をする姿が見られました。

R4宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)移動講座

参加した生徒は、果物のにおいなどを合成できて面白かった、においも薬になるなどとても興味深かったと感想を話してくれました。

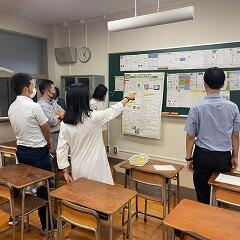

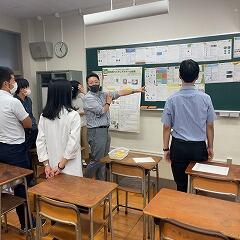

ポスター情報交換会(教職員)

場所:本校普通教室

対象:本校教職員(2年課題研究指導教官)

教員も指導力を高めるために頑張っています!

2年生の課題研究のまとめとなるポスター原稿が、昨日提出されたことを受けて、

本校の指導教官を対象とした「ポスター情報交換会」が実施されました。

すべての班のポスター原稿が貼り出され、デザインやフォントのサイズ、

色使い、SDGsのロゴマークの掲載についてなど、さまざまな点について

本校のSSH部の職員から情報提供がありました。

また、ポスターを閲覧し、気づいたことについて意見交換を行いました。

今日の交換会で得られた情報を、各班のポスター作成に生かし、

さらに良いものにするための指導をしていけるよう、

我々職員も努力していきます。

復興農学ディスカッション(1年)・課題研究(2年)

場所:本校各教室

対象:復興農学ディスカッション…1年、課題研究…2年

本年度はじめて取り組む授業に1年生が参加しました。

1学年は、社会問題啓発プログラムのまとめとして、福島第1原発事故の影響を受けた飯舘村について、農業再生の取り組み等の現状と課題を学ぶことで、エネルギーや環境、人口減少など日本の課題に複合的に考える力を養うことを目的とした、「復興農学ディスカッション」を行いました。

東京大学大学院農学生命科学研究科教授の溝口勝先生を講師にお迎えし、Zoomにて受講しました。

溝口先生の丁寧な説明や、かわいらしいイラストでわかりやすくまとめられたスライドで、生徒たちも理解しながら真剣に取り組む姿が見られました。

2年生はいよいよ1回目のポスター提出が近づいています!

2学年は、先週に引き続き、ポスター作成を行いました。

翌日に迫った中間発表ポスター第1回提出締切に向けて、GIGAタブレットやパソコン室を活用し、班で協力し合いながら作成する姿が見られました。

9月6日(土)大高祭の調理部企画について

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |