文字

背景

行間

校長室便り

2020年9月の記事一覧

身近な風景 ~セミの抜け殻調査③

セミの抜け殻調査の続報です。テーマは「ミンミンゼミの謎」でしたね。

(これまでの復習)

本校の前庭ではセミの鳴き声がうるさいほど聞こえます。特に、ミンミンゼミです。

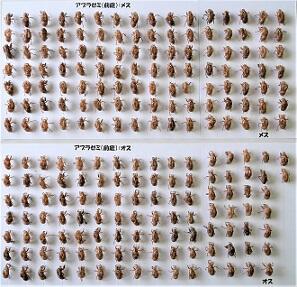

そこで、前庭でセミの抜け殻調査を行ったところ、意外にも、ミンミンゼミの幼虫の抜け殻は少ないことが判明しました。9月1日までの抜け殻の写真を見れば、一目瞭然ですね。なぜ、たくさん鳴いている(=成虫は一定数存在する)のに、幼虫の抜け殻が少ないのか、これが「ミンミンゼミの謎」です。

<アブラゼミ> メス112、オス107、計219

<ミンミンゼミ> メス6、オス6、計12

アブラゼミとミンミンゼミの中で、ミンミンゼミの占める割合(ミンミン率)は、約5.2%でした。さすがに、少ないですね。

今回、その謎を解く鍵を発見しました! 以下に紹介します。

(これまでの復習)

本校の前庭ではセミの鳴き声がうるさいほど聞こえます。特に、ミンミンゼミです。

そこで、前庭でセミの抜け殻調査を行ったところ、意外にも、ミンミンゼミの幼虫の抜け殻は少ないことが判明しました。9月1日までの抜け殻の写真を見れば、一目瞭然ですね。なぜ、たくさん鳴いている(=成虫は一定数存在する)のに、幼虫の抜け殻が少ないのか、これが「ミンミンゼミの謎」です。

<アブラゼミ> メス112、オス107、計219

<ミンミンゼミ> メス6、オス6、計12

アブラゼミとミンミンゼミの中で、ミンミンゼミの占める割合(ミンミン率)は、約5.2%でした。さすがに、少ないですね。

今回、その謎を解く鍵を発見しました! 以下に紹介します。

私は、「セミの成虫は、羽化した場所だけで生活するのではなく、ある程度の範囲(生活圏)で生活している」という仮説を立てました。

つまり、成虫は空を飛べるので、他から佐高の前庭まで飛んできて、そこで鳴いているのではないか、ということです。

さて、佐高の周囲の状況を見てみましょう。西隣には、朝日森天満宮の周囲の森(鎮守の森)が広がっています。そこからも、ミンミンゼミの鳴き声が盛大に聞こえてきます。

(yahoo 地図を使って加工しました)

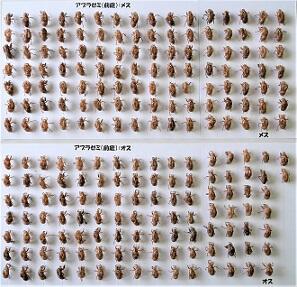

距離にして50~100m程ですので、セミが飛んでくることも可能なのではないかと推測しました。そこで、朝日森天満宮の境内で、セミの脱け殻調査(9月1日の夕方)を行いました。

探してみると、ここでも抜け殻は見つかりました。

時間にして10分程度の調査でしたが、妙なことに気づきました。

「ミンミンが多い!」

アブラゼミとミンミンゼミの幼虫の区別は、触覚の太さなどで見分けることができます。最初は実体顕微鏡を使っていましたが、最近は、肉眼でパッと見て大体わかるようになってきました。しかし、持ち帰って実体顕微鏡で確認しました。結果は以下の通りです。

アブラゼミ23、ミンミンゼミ13。 ミンミン率は36%

わずか10分程度の簡易的な調査でしたが、佐高の前庭のミンミン率5%に比べると、朝日森天満宮のミンミン率は圧倒的に高いです。しかも、両種のメスの数は同数でしたので、ミンミンゼミのオスの数は実際はもっと多い可能性もあります。

これらのことから、朝日森天満宮で羽化したミンミンゼミが、佐高にも飛んできて鳴いている、という仮説に対する、一つのエビデンス(証拠)を得ることができました。しかし、実際のところは、これで証明できたわけではなく、せいぜい仮説が否定されなかったというレベルですので、さらなる調査が必要となるでしょう。次回の報告ができるよう、次の一手を考えてみます。

本校では、全員がテーマを決めて課題研究を行っていますので、私もやってみました。セミの抜け殻をきっかけに、いろいろなことがわかってきましたが、正解は一つとは限りません。失敗もあります。

でもそれが研究の面白さであることは言うまでもありません。

皆さんも楽しんで課題研究をやりましょう!

こうした体験は、社会に出ても必ず役に立ちます。

中2理科(実験・観察レポート)

今回は、中学2年1組の理科の授業見学(中村先生)と実験・観察レポートについて紹介します。

見学した授業は、8月24日(月)の3,4限目が連続で行われました。本校では、理科は各学年とも2時間連続の授業があり、じっくりと実験・観察、レポート作成等に取り組むことができます。また、本校には、一人一台、新しい顕微鏡が用意されているのも魅力です。

この日の実験・観察は、「植物と動物の細胞のつくり」で、植物と動物の細胞のつくりを顕微鏡で観察して、共通点や相違点を見つけることがねらいです。

さて、附属中生は、どんな風に実験・観察に取り組み、「実験・観察レポート」を仕上げるのでしょうか? 今回は、「実験・観察レポート」の内容にも注目してみたいと思います。

見学した授業は、8月24日(月)の3,4限目が連続で行われました。本校では、理科は各学年とも2時間連続の授業があり、じっくりと実験・観察、レポート作成等に取り組むことができます。また、本校には、一人一台、新しい顕微鏡が用意されているのも魅力です。

この日の実験・観察は、「植物と動物の細胞のつくり」で、植物と動物の細胞のつくりを顕微鏡で観察して、共通点や相違点を見つけることがねらいです。

さて、附属中生は、どんな風に実験・観察に取り組み、「実験・観察レポート」を仕上げるのでしょうか? 今回は、「実験・観察レポート」の内容にも注目してみたいと思います。

実験観察の材料(対象)は、タマネギ、オオカナダモ、ヒトのほおの内側の粘膜です。

タマネギとオオカナダモは、まず、水で封じたプレパラートで観察しました。

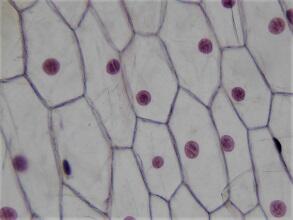

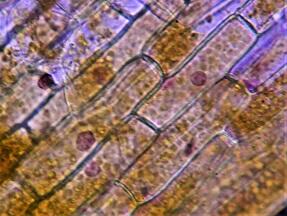

下の写真は、生徒が観察している顕微鏡の接眼レンズに、デジカメを押し当てて撮影しました。

水で封じたタマネギの細胞とオオカナダモの細胞

次に、酢酸オルセインを1滴たらし、5分間染色したものです。

タマネギは、核が赤く染まっていますが、オオカナダモの方は、葉緑体が多いため、はっきりと核を見つけることが難しかったようです。生徒たちは、これが核ではないか、というものを見つけた人の顕微鏡を見せてもらっていました。ところで皆さん、どれが核かわかりますか?

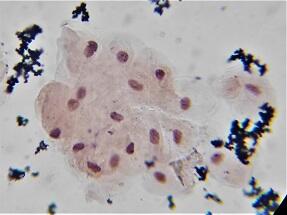

こちらは、ヒトのほおの内側の粘膜の細胞です。一つの細胞に一つの核が、しっかりと赤く染まっています。細胞壁はなく、細胞同士が細胞膜を境に隣接しています。一つの細胞にたくさんの核があるわけではありません。

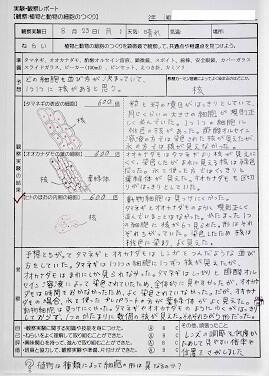

こうした実験・観察から、生徒はレポートを作成して提出します。

こんな感じです。

生徒は、実験・観察の結果や考察について、とても丁寧に書いています。

今回は、2年1組全員分のレポートをお借りし、じっくり読ませてもらいました。

あまりに素晴らしかったので、一人一人にコメントを付け、返してもらいました。

以下に、2年1組の約3分の1の生徒のレポートを紹介します。(本人たちには了解済みです)なお、たまたま、1組の授業を見学しましたが、他のクラスも同様です。

実験観察レポート(2年1組).pdf

(追記)

多くのレポートでは、オオカナダモの細胞は、酢酸オルセインで染色しても、核が見つからなかった、ということが書かれていました。

そこで、どうすれば、オオカナダモの核を染色することができるかを、リサーチクエスチョンとして、放課後、ミニ探究学習を行いました。

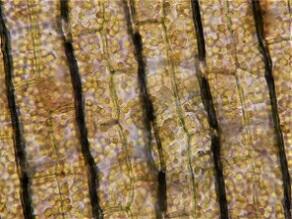

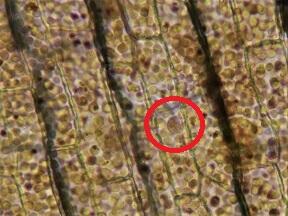

通常は、オオカナダモの葉に、酢酸オルセイン溶液を1滴たらし、5分間ほど、静置します。しかし、これだけだと、こんな見え方でした。

赤丸の中に見えるのが、核ではないかと思いますが、これを見つけるのは確かに難しいですね。そのとき、実習助手の田所さんが、湯煎すればどうでしょうか?という提案をしてくれました。湯煎とは、酢酸オルセイン溶液と、オオカナダモの葉を入れた小さなビーカーをお湯を入れた大きめのビーカーに入れて、暖めることです。染色は化学反応ですから、暖めると染まりやすくなります。早速やってみました。

これで、5分間湯煎します。

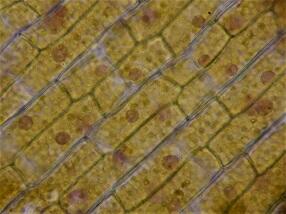

さて、こんどはどうでしょうか?

これなら、核を見つけられますね。明らかに染まり方が違います!

*実験・観察というのは、例えば、「こうすれば核が染まる」と教科書に書いてあったとしても、その通りになるとは限りません。むしろ、うまくいかないことの方が普通です。授業では、うまく見ることができなくても、条件や方法を変えれば、うまくいく、ということがよくあります。実は、それが科学の面白さでもあります。

つまり、うまくいかなかった、うまく見えなかった、ということを経験することの方が、科学は発展するのです。授業中の実験や観察でも、うまくいかなかったことを正確に記録し、その理由を考えてみることの方が、はるかに重要であると思います。

皆さんの「実験・観察レポート」には、そういうことがきちんと書かれていることが、素晴らしいなと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

7

2

5

1