文字

背景

行間

校長室便り

2021年7月の記事一覧

【中3】国語の授業見学(石塚先生)

7月6日(火)1限目、中学3年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

なお、本時は、栃木県教育委員会総務課「ICT教育推進班」の指導主事が来校し、一人一台パソコンを使った先進的な授業として、視察が行われました。

なお、本時は、栃木県教育委員会総務課「ICT教育推進班」の指導主事が来校し、一人一台パソコンを使った先進的な授業として、視察が行われました。

今日の授業は、中村草田男の「萬緑の中や吾子の歯生え初むる」という俳句をパソコンのteams(チームス)を使って鑑賞しました。

授業に先立ち、恒例の「1分間スピーチ」を行いました。ペアになった生徒同士で、自分の近況などを1分間程度でスピーチします。その様子をお互いに動画で撮影します。

自分のスピーチを動画で確認します。言いたいことがちゃんと伝わっているか、表情はどうかなどを自分でチェックします。こうしたスピーチの練習で、生徒のプレゼン力はどんどん高まっていきます。

その後、(じゃんけんで)選ばれた1名が、代表でスピーチをしました。わかりやすく、とても堂々としたスピーチでした。

さて、ここからが今日の本題です。

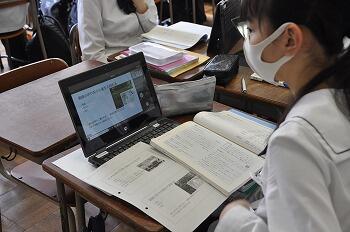

各自、マイクロソフトのチームスを開きます。生徒は毎時間使っているので、非常にスムーズに作業を進めます。

チームスで、画面を共有し、中村草田男の「萬緑の中や吾子の歯生え初むる」の鑑賞が始まりました。まずは、季語や切れ字?などについて確認しています。チームスの画面と同じものがすでに印刷して配られているので、そのプリントにどんどん書き込んでいきます。

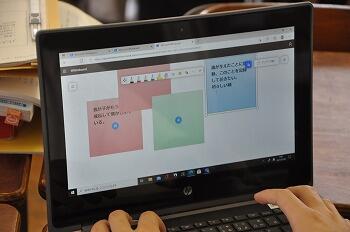

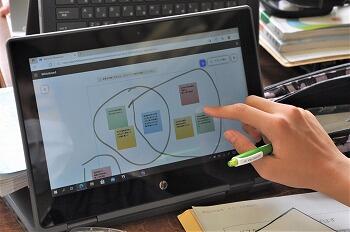

次に、俳句を詠んで各自が感じたことを、チームス上の付箋に書き込んでいきます。

グループのメンバーは、それぞれ違う色の付箋を貼り付けます。

付箋は、同じグループ内では共有されるので、各自、同じ画面を見ています。

そこで、付箋を動かして似ている内容ごとにグルーピングしています。

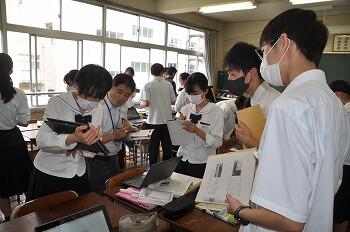

こうして、グループ内で共有できた内容を他のグループの人たちにもプレゼンます。

これは、「ワールドカフェ」方式というもので、グループの一人だけが残り、他のグループから来た人たちに、自分たちの「鑑賞」の内容をプレゼンします。

こうして、他のグループの「鑑賞」の内容を知ることで、人によって自分とは違う感じ方があることを知り、自分が所属しているグループに戻り、そうした知見を全員で共有します。

こうして、1コマの授業が終わりました。皆さん、本日の授業の流れは伝わったでしょうか? 初めて見る内容でしたので、自分も正しく理解できていたかどうかは自信がありません。しかし、生徒たちは、ごく普通のこととして、まさに道具としてパソコンを使っていました。生徒のパソコンへの適応の速さには驚きました。これまでだったら、模造紙に本物の付箋を貼った授業が行われていましたが、それがパソコン上で行われ、簡単に持ち運べるようになった点が、大きな特徴の一つです。

授業者の石塚先生は、「これが最善の指導法であるかどうかは、まだわかりません。しかし、ICT教育の可能性を探るには、まずやってみることが大事だと思います。」と語ってくれました。私は、こうしたチャレンジ精神がとても重要だと思います。生徒と同様に、教員もチャレンジしてこそ、教員たりうるのではないでしょうか。

【高3】保健委員のお昼の放送

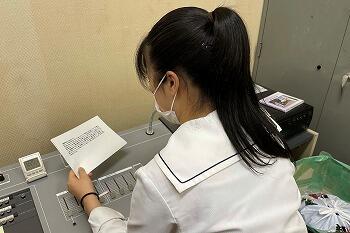

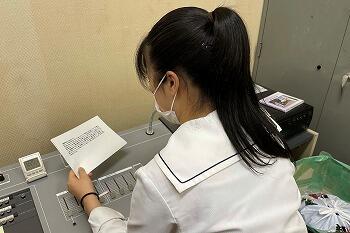

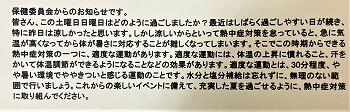

7月5日(月)昼休み、高校3年2組の相田紘夏さんによる「熱中症対策」に関する放送がありました。

放送の原稿は、自分で考えているそうです。

毎回、生徒によって放送の内容(原稿)が変わるので、今日はどんな内容かなと聞き耳をたてています。

毎日、リレー形式でいろいろな生徒がアナウンスしてくれるので、お昼の時間が楽しみです。

【中2】理科の授業見学(笠倉先生)

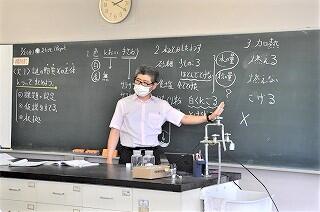

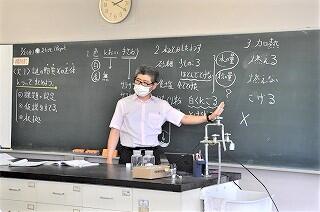

7月5日(月)4限目、中学2年1組の「理科」の授業(笠倉先生)を見学しました。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

前時の授業では、「銅の粉末を熱すると、酸素と反応し酸化銅となり、酸素と銅が結びつく」ことを実験で確かめました。

それを受けて、今日の授業は以下のように進行しました。

①学習のめあて「金属と結びつく酸素の質量は、金属の質量とどのような関係があるのか?」を設定する。

↓

②金属と結びつく酸素の質量には、どんな関係があるか、仮説を立てる。

↓

③その仮説を確かめるために、どんな実験をすればよいか、実験方法を考える。

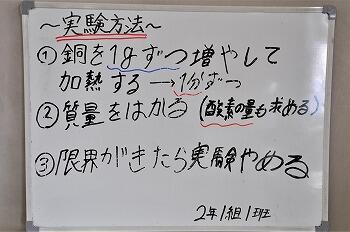

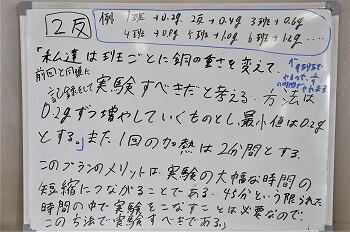

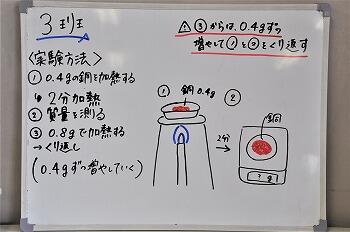

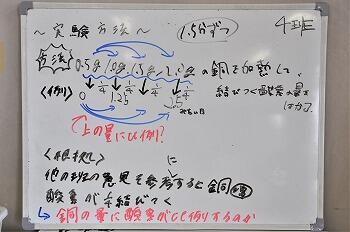

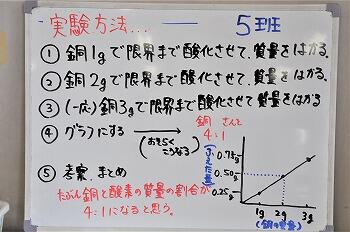

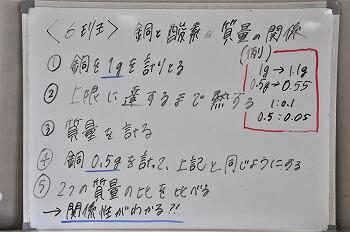

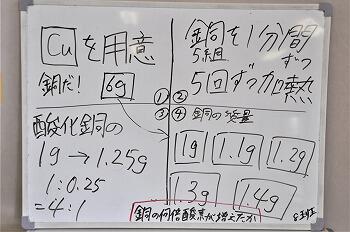

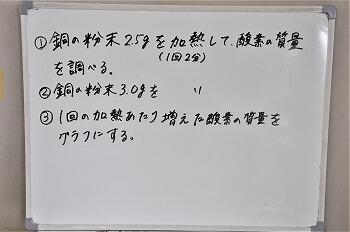

→生徒たちは、まず仮説を立て、それを確かめるための実験方法を班ごとに10分程度で考え、ホワイトボードにまとめ、すべての班(9班)が、順番にプレゼンをします。

プレゼンを受け、納得がいかない点があれば、どんどん質問をします。

想像以上にいろいろな実験のやり方があることに気付くとともに、限られた授業時間内で効率的に、正確な結論を導くためには、どのような実験をすればよいか、議論が白熱します。

例えば、「班ごとに反応させる銅の質量を変えれば、一度にいろいろな質量の銅に対して、結びつく酸素の質量を求めることが出来る」という実験方法に対して、「班ごとに銅の熱し方が違うと正確な値が求められないのではないか」といった反論がありました。

また、銅の質量についても、質量に比例するという仮説から、「比例関係がわかりやすいよう、整数倍の質量で実験する」という方法に対して、「それだと、質量が多すぎて実験に時間がかかりすぎる」といった反論もありました。

主に、「正確さ」と「コスト」(時間内にできるか)に着目し、それらを両立できる実験方法であるか、という視点から議論がなされたのは、本質を突いており、素晴らしいと思いました。

自分たちが考えた実験方法の方が、理にかなっていることをアピールする班もあります。

以下の9枚のホワイトボードが、すべての班が考えた実験方法です。

最後に、どの班の実験方法が良かったか、振り返りシートにまとめ、提出(投票)しました。

次の時間は、最も多くの支持を集めた班の実験方法によって、実験を行うそうです。

実験方法について、白熱した議論ができる中学生を初めて見ました!

笠倉先生は、生徒を夢中にさせる授業をしていました。

どの班の実験方法が選ばれるのか、楽しみです。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

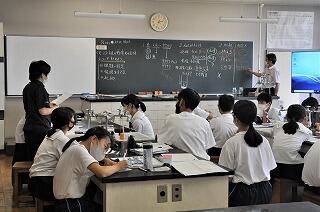

7月2日(金)5限目、中学1年2組の「理科」の授業(神戸先生)を見学しました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

前回の授業で、物体X(白い粉)が何であるかを突き止めるため、物質Xの色やにおい、手触りなどに加え、水に溶かす、加熱する、などの実験を行いました。今回は、その結果を整理し、仮説を立て、根拠を持って、説明します。

まずは、実験の結果、どのような変化が生じたのか、気づいたことを発表します。

皆、元気に手を上げて、発表しています。

いろいろな変化を発表してくれました。なかなか気がつかない視点からも観察していることがわかりました。神戸先生は、そういう発言を大事に取り上げています。

時間を設定し、限られた時間の中で、考えをまとめながら、テンポ良く進んでいきます。

Webルーレットを使って、発表する内容や順番をその場で決めたりするので、生徒も気が抜けません。

物質Xは班ごとに違うようですが、白い粉は、砂糖、塩、片栗粉のどれかです。

班ごとに、それぞれ根拠を上げて、物質Xが何かを発表しました。

各班ごとに発表がありましたが、同じ根拠だけでなく、独自の根拠を加えたりしているので、内容はそれぞれ個性があります。皆、発表者に注目し、素晴らしい発表に惜しみない拍手を送っていました。

最後に、今日学んだことをノートにまとめました。

*一人で考える場面、班で話し合う場面、みんなで発表を聞く場面、それぞれメリハリを付けて、集中しながらも和気藹々と授業は進んでいきました。全員が授業に参加していました。科学的に考えるとはどういうことなのかを肌で感じることが、神戸先生の「ねらい」であることが、伝わってきました。

【中3】英語の授業見学(栗原先生)

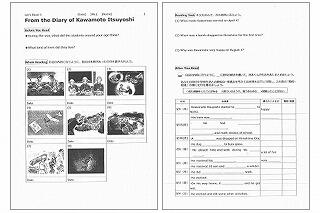

7月1日(木)3限目、中学3年2組の「英語」の授業(栗原先生)を見学しました。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

(3年の英語の授業は、2分割した少人数で行われています。)

「1945年8月6日、原子爆弾が広島市に投下され、多くの中学生も犠牲になりました。当時広島県立広島第二中学校(二中)の1年生だった河本聿美くんもその一人です。1944年12月1日から原爆投下2日前の1945年8月4日までの日々の出来事が、克明に書かれています。」(以上、教科書より抜粋)

今日の授業のGoalは「河本君の日記の内容を絵を見て紹介しよう」です。

栗原先生が作成したプリントには、日記の内容を表す絵が8枚、ランダムに並んでいます。まず、それらの絵が何日の日記の内容を表しているかをその理由を含めて答えました。次に、ペアで絵を見ながら、その内容を英語で紹介し合いました。

教科書の文章をもとに、日記の第一人称(私は…)から、第三人称(彼は…)に変えて紹介します。慣れてくると、そこに自分の感想などを付け足します。

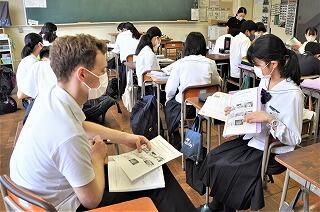

これがスムーズにできたかどうかが、本日の授業のGoalですので、ペアを変えながら、何度も繰り返します。ALTのデリアン先生も加わっています。

仕上げに、指名された何人かの生徒が、それぞれ1枚の絵を選び、みんなに紹介します。

それが終わると、Reading Task として、プリントの質問に答えていきます。

近くの生徒同士で、答えを確認しています。

最後は、日記の内容に合うように、河本君の生活を表にまとめ、自分の中学校生活との類似点・相違点などを考えました。栗原先生やデリアン先生も、アドバイスしてくれています。

*栗原先生の授業は、生徒が自分の言葉で英語が表現できるよう、工夫したプリントをうまく活用しています。生徒も他の生徒の紹介を聞くことで、表現の幅を広げていました。この単元は、2学期に行われる「広島での修学旅行」にもつながる内容でもあり、生徒は同世代の河本君の日記に、自分の生活と重ね合わせて取り組んでいるように感じました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

4

4

8

9

4