文字

背景

行間

校長室便り

2021年4月の記事一覧

【高校】下野新聞の取材がありました

4月27日(火)放課後、下野新聞の記者が来校し、次の3つの活動について取材しました。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

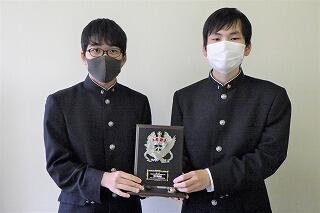

①囲碁将棋部

団体戦に出場した3名が揃っていませんでしたので、3名揃っての写真は、後日、学校から送付することとなりました。参考までに、2名だけの写真です。3名揃っての写真及びインタビュー等は後日、紹介します。

②科学部

高文祭に出場する3年生にインタビューし、3年生の部長、副部長、そして、2年生の部長、副部長、計4名で写真を撮影しました。

③2年生の店網くん

日本地学オリンピックで銅賞を受賞したことは、本校のHPを見て知ったそうです。

(下野新聞も本校のHPをチェックしてくれていると聞き、嬉しく思いました)

*下野新聞には、それぞれいつ掲載されるかはわかりませんが、その時はHPで紹介します。

【中1】国語の授業見学(北堀先生)

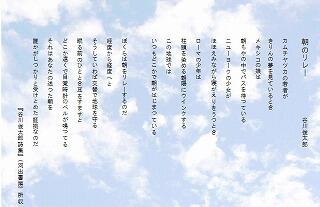

4月27日(火)5限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)の授業を見学しました。谷川俊太郎の「朝のリレー」という詩に関する授業でした。

「朝のリレー」は教科書の最初のページに出てきます。

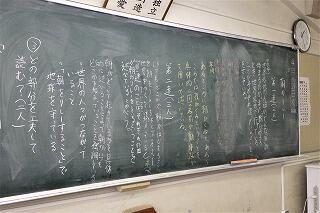

授業では、まず、この詩がどんなことを言っているのか、そして、その内容を伝えるためには、どの部分をどんな工夫をして読んだらいいかを考えました。

それを踏まえ、詩を棒読みした時と、感情を込めて読んだ時とで、詩の印象がどのように変わってくるか、北堀先生の朗読を聞いて、考えました。

次は、生徒それぞれが、詩の読み方を考えながら、実際に朗読します。

2人一組となって、お互いに相手の朗読を聞き合いました。

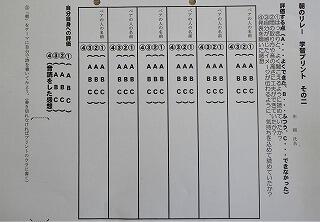

その際、次の点に注意しながら、朗読をしたり、聞いたりしました。

①はっきりと、よく聞こえるように読めていたか

②間のとり方や音の高さに工夫ができていたか

③自分が感じたイメージが伝わるように、気持ちを込めて読んでいたか

④発表を聞いた感想

生徒は、教室の中を動き回り、男女3人ずつ、計6名のクラスメートと、順々にペアになり、お互いの朗読を聞き合い、評価し合いました。

最後に、6名のクラスメートの朗読や自分の朗読の感想を聞いたことを参考に、自分の朗読について、振り返りをしました。

生徒たちは、相手から自分の朗読を真剣に聞いてもらうことによって、逆に、自分が伝えたい内容、伝えなければならないことが、明確になっていく、という体験をしていました。詩というのは、伝えたい人と、そこから何かを感じようとする人がいて、初めて意味のあるものになっていくことも感じ取っていたようです。

また、普段あまり話をすることがなかったクラスメートとも、朗読を聞き合うことを通して仲良くなっていました。

さて、次回は、自分で自分の詩を作って朗読する、という授業だそうです。

どんな詩が生まれてくるか、楽しみです。

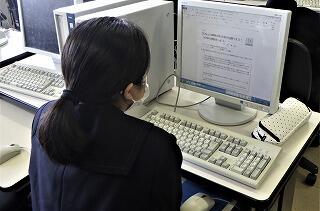

【中1】CTPの授業見学(粂谷先生、廣瀬先生)

4月27日(火)4限目、中学1年1組の「CTP」の授業(粂谷先生、廣瀬先生、コンピュータ室)を見学しました。パソコンの使い方、課題の提出の仕方などの説明がありました。

CTPの時間は、1年生は「環境問題」などについて、調べ学習などを行ったりします。

今日は、SGDsの17のゴールの中から、自分で一つ選んで調べ、レポートを作成する練習を行いました。

今日と次回で、レポートを完成させ、提出します。

中高6年間の探究活動のスタートです。頑張りましょう。

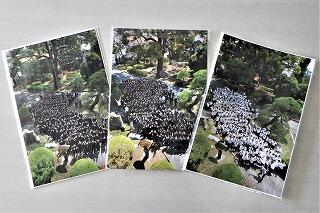

【中学】スクールガイド用写真撮影

4月27日(火)昼休み、今年度のスクールガイド用の写真撮影がありました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

スクールガイドの表紙には、開校以来、この構図の写真が使われています。

下から見上げるとこんな感じになります。岩佐写真館が身を乗り出して撮影しています。毎回、生徒や先生方の笑顔と自由なポーズが、伸び伸びとした雰囲気を出しています。

*今日は、風もなく、絶好の撮影日和でした。

【中3】国語の授業見学(松浦先生)

4月26日(月)3限目、中学3年2組の「国語」の授業(松浦先生)を見学しました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

次は、立って音読し、読み終わった者から着席しました。

朗読の仕方もいろいろなパターンがあり、それを組み合わせて変化を付けながら、集中力やモチベーションを高めていました。

次いで、我が国で「三大歌集」といわれる、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の3つについて、それぞれどんな特徴があるか、グループになって、調べました。

班によっては、3つの歌集を分担して調べたり、各自が3つ全部調べて後で共有したりするなど、調べ方にも特徴がありました。

最後に、3つの歌集それぞれについて、各班から発表がありました。

確かに、違いを調べることで、それぞれの特徴が明確になり、発表を聞いていた自分も、なるほどなあと思いました。「和歌の世界」に興味を持たせるというねらいは達成できたのではないかと思います。松浦先生の授業で、自分もこれらの歌集を読んでみたいと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

1

0

0

3

0