文字

背景

行間

校長室便り

2020年5月の記事一覧

HPアクセス記録の更新!

今週から分散登校の第2段階が始まりました。

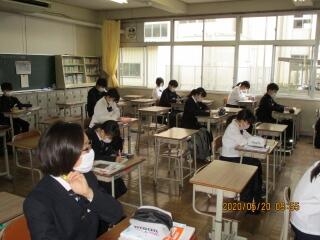

18日(月)は中学1年生(午後)、19日(火)は中学3年生(午前)、中学2年生(午後)、そして、本日は中高6学年すべてが登校し、授業を受けました。

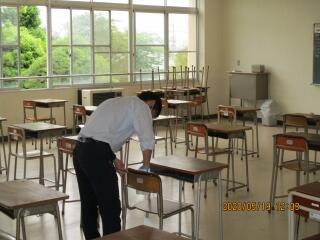

校舎や教室に入る前に、手指のアルコール消毒をしたり、教室では座席の間隔を広くとったり、理科室では対面にならないように座席を配置したり、ついたてをたてたり、といった対応をとっています。また、授業終了後は、先生方で、生徒が使った机やいす、手を触れたドアや手すりなどの殺菌消毒を行っています。

18日(月)は中学1年生(午後)、19日(火)は中学3年生(午前)、中学2年生(午後)、そして、本日は中高6学年すべてが登校し、授業を受けました。

校舎や教室に入る前に、手指のアルコール消毒をしたり、教室では座席の間隔を広くとったり、理科室では対面にならないように座席を配置したり、ついたてをたてたり、といった対応をとっています。また、授業終了後は、先生方で、生徒が使った机やいす、手を触れたドアや手すりなどの殺菌消毒を行っています。

分散登校で一番心配していたのは、感染が心配で登校できない、ということですが、幸いにして、本日は、各学年2クラスずつの登校でしたが、そういった理由での欠席はありませんでした。中1や高1などの学年の生徒は、かなり緊張している生徒が多かったようですが、久しぶりの再会を喜ぶ生徒たちの笑顔も見られました。保護者の皆様も、お子様が学校でどのように過ごしているのか、心配や関心も大きかったことと思います。

実は、19日の本校のホームページのアクセス数は、記録をとりはじめた4月12日以降で、最多アクセス記録を更新しました。(なお、県立高校のHPについているアクセスカウンターは累積数しか表示してくれないため、毎日朝7時に表示されているアクセス数をひたすら記録しています。当日の朝7時と翌日の朝7時のアクセス数の差を(便宜的に)その日のアクセス数としています。極めてアナログな手法ですが、現在のHPのフォーマットでは、詳細にアクセス状況を分析できるカウンターの設置は不可能ということでした)

3年前にアクセス数の記録をとっていたころは、一日500アクセス程度で、それでも当時は「他校と比べると多い方かな」と感じていましたが、今年度はHPからのお知らせや各学年のグループスペースからの動画の配信などがあり、コンスタントに一日1000~1500アクセスと飛躍的に増えていましたが、19日はとうとう2000アクセスを突破しました(=2152アクセス)。

これは、本県の県立高校の中では間違いなくトップクラスでしょう。今後も情報発信に努めて参りますが、生徒の皆さんは、分散登校が始まったとはいえ、学習の中心は家庭での課題学習ですので、配信された動画やプリントをさらに活用してください。

佐高ミュージアム⑲

「佐高ミュージアムNo.96~100」を公開します。

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

マレーシアの高校とのWeb会議

今日午前中、マレーシア連邦のサラワク州クチンにある国立セントテレサ中等学校(日本の高校に相当)とweb会議を行いました。

セントテレサ中等学校がある場所

同校には昨年の夏休み、SGHクラブ海外班の生徒14名が訪問しました。

今年度は、新型コロナの影響で、夏休みに海外に行ける状況ではありませんので、web会議システムを使って、生徒同士の交流ができないかどうかを話し合いました。

セントテレサ中等学校がある場所

同校には昨年の夏休み、SGHクラブ海外班の生徒14名が訪問しました。

今年度は、新型コロナの影響で、夏休みに海外に行ける状況ではありませんので、web会議システムを使って、生徒同士の交流ができないかどうかを話し合いました。

セントテレサ中等学校からは、

Madam Mary John(校長先生)、

Awang Kok Omar(副校長先生)、

Ms. Susie Mathew Ain(交流担当の先生)、

Mr.Noradzahar(数学の先生)

Eileen YL(語学の先生)

の5名の先生が、それぞれの部屋からweb会議に参加してくれました。

左上がMadam Mary John(校長先生)

一方、佐高からは、

青柳育夫(校長)、大嶋浩行(SGH推進部長)など4名が参加しました。

議題は、「今後の両校の交流と協働研究について、どんなことが実現可能か、何をいつ、実施するか。」でした。

内容については、今後、両校の担当者同士で話を詰めていくことになりましたが、

お互いに、新しいことにチャレンジするワクワクするような楽しい時間を共有することができました。

佐高ミュージアム⑱

「佐高ミュージアムNo.91~95」を公開します。

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

「幸せな学校」をつくろうプロジェクト

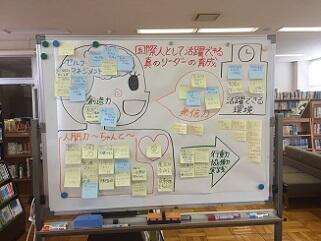

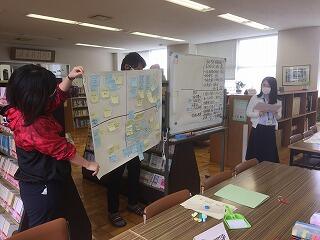

今日の午前中、「幸せな学校」をつくろうプロジェクトチームのメンバーが図書館に集まり、3グループに分かれて「幸せな学校」について話し合いました。各グループごとに、ソーシャルディスタンスを保ちながら、KJ法という手法を用いて検討しました。

具体的には、

①各メンバーが考える「幸せな学校」の姿をできるだけたくさん、付箋に記入し、模造紙に貼り付けていきます。

②付箋に書かれた内容を、関係が深いもの同士でまとめていきます。

具体的には、

①各メンバーが考える「幸せな学校」の姿をできるだけたくさん、付箋に記入し、模造紙に貼り付けていきます。

②付箋に書かれた内容を、関係が深いもの同士でまとめていきます。

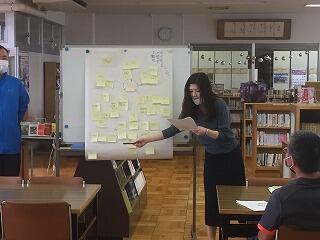

③最後に、各グループが考える「幸せな学校」について発表しました

1班の発表です。

2班の発表です。

3班の発表です。

3グループとも、それぞれ異なる視点から「幸せな学校」像をプレゼンしてくれました。図書館には、先生方の熱い思いが溢れていました。

この後は、3つのグループで検討された「幸せな学校」像を基に、育成する資質や能力等を1つにまとめていく作業を行っていきます。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

9

5

5

1