文字

背景

行間

校長室便り

2022年1月の記事一覧

【中学】「第17回佐野市理科研究展覧会」の結果

1月21日(金)、「第17回佐野市理科研究展覧会」の審査が行われ、中学1年生の磯部碧唯さん、中学2年生の松葉紳一郎君、中学3年生の相田潤乃さんが、最優秀賞となりました。また、中2の松葉君と中3の相田さんの作品は、県大会出品となりました。おめでとうございます。なお、新型コロナ感染症拡大の影響で、作品の展示等はありませんでした。

本校から出品した作品の概要を紹介します。

<1年生>

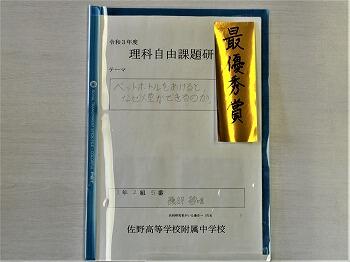

(1)磯部碧唯さん → 最優秀賞

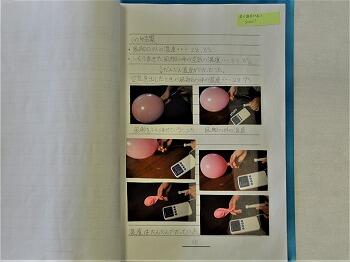

・題名「ペットボトルをあけると、なぜ煙ができるのか」

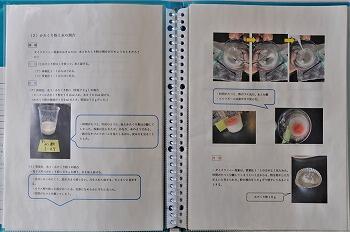

・作品の概要と特徴(出品表より)

「ペットボトルのふたを開けるときにできる煙?に着目して研究をすすめている。煙ができやすい飲料の種類を特定したり、ふたを開けたときの質量や温度の変化を計測したりしながら、実験を繰り返し行い、考察を深めている。資料も写真や表を有効に配置してわかりやすくまとめられている。」

(2)大山汐音さん → 優秀賞

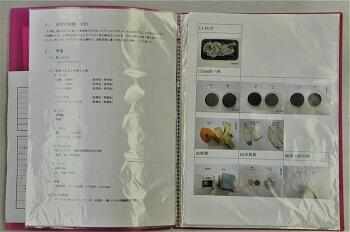

・題名「石鹸の研究」

・作品の概要と特徴(出品表より)

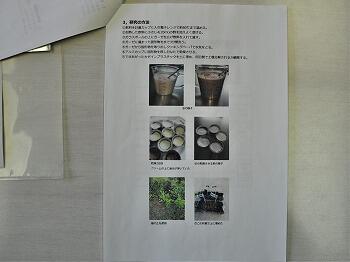

「世界の人口の約40%の人が、石鹸で手を洗うことができない状況であることを知り、身近なものを利用して洗浄や虫除けが期待される石鹸が作れないか研究をしている。様々なハーブやアルカリ性物質等を組み合わせ、繰り返し比較して検証している。資料や写真・表を有効に配置してわかりやすくまとめられている。」

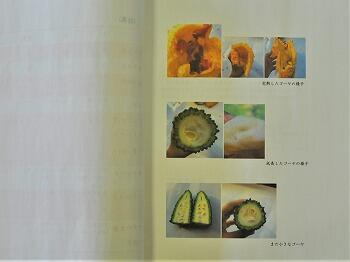

(3)池田清子さん → 優良賞

・題名「これって一体何者!? ~野菜の中にある「わた」について~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

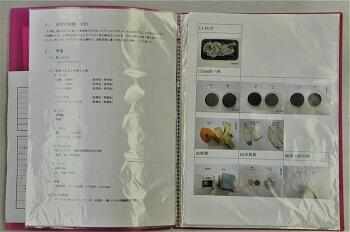

「ゴーヤやピーマンなど身近にある野菜の「わた」に着目した研究である。4種類の野菜のわたを様々な観点から比較し、その特徴をとらえている。また、果実の成長と胚珠の変化とわたの変化について、わたの役割などの仮説を立て、観察と実験を通して、考察を深めている。DNAの抽出にも挑戦している。」

<2年生>

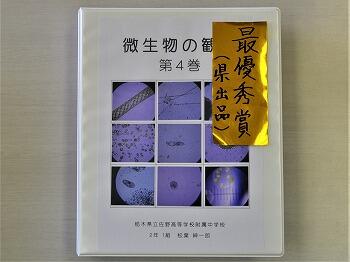

(1)松葉紳一郎君 → 最優秀賞(県大会へ出品)

・題名「微生物の研究 第4巻」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「5年目の継続研究である。21地点の継続的な観察に加え、今回は「微生物と環境の関係」についての研究に力を入れている。個体数の変化と気象との関係や除草剤の影響などについて考察されている。また、ボルボックスの越冬の研究や微生物の活用法など、高い探究心を持った研究になっている。」

(2)小倉千明さん → 優良賞

・題名「ダイラタンシー現象を探る」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「小学生の時に、科学クラブでダイラタンシー現象の実験を行った。その時生じた疑問を自ら解決すべく本研究を行った。現象が起こりやすい条件を明らかにするために、片栗粉や水の割合や落とす物体の種類の違いに着目して研究を行い、その条件を自分なりに導き出すことができた。」

(3)縫田夏帆さん → 優良賞

・題名「カゼインプラスチックの土壌分解」

(3)縫田夏帆さん → 優良賞

・題名「カゼインプラスチックの土壌分解」

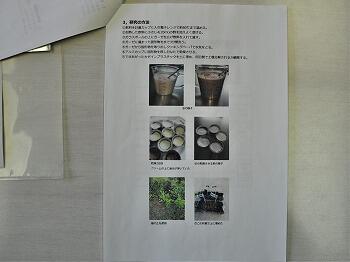

・作品の概要と特徴(出品表より)

「カゼインプラスティックという環境に優しいプラスティックの存在を知り、実際に作って土壌分解にかかる時間を調査した。条件をそろえて、牛乳・加工乳・乳飲料からカゼインプラスティックを作り、その特徴や土に埋めた日数による変化の様子を写真や表で分かりやすくまとめている。」

<3年生>

(1)相田潤乃さん → 最優秀賞(県大会出品)

・題名「臭いをなくす ~身近な物で消臭実験~Part2」

<3年生>

(1)相田潤乃さん → 最優秀賞(県大会出品)

・題名「臭いをなくす ~身近な物で消臭実験~Part2」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「中学1年時に行った消臭に関する研究の継続研究である。今回は、酸性食品の消臭に効果を発揮するものについて探ることにした。予想や仮設をしっかりと立てて実験を行っている。酸性食品に消臭効果を発揮するものについて、実験結果をもとに自分なりの見解を導き出すことができた作品である。」

(2)富田綾華・富田妃華 → 優秀賞

(2)富田綾華・富田妃華 → 優秀賞

・題名「唾液のパワー ~私たちの健康を維持する力~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

・作品の概要と特徴(出品表より)

「歯科医師の話から、虫歯にならないよう口腔内を清潔に保つために、唾液の働きが関与していることを知った。唾液の働きについて、刺激や咀嚼による分泌能や飲み物の種類による口腔内のphの変化を調べる事で明らかにしようと試みた作品である。」

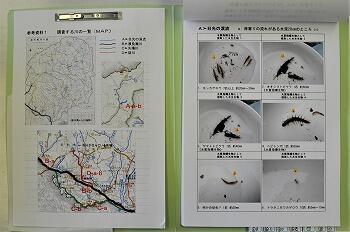

(3)栢島蒼史君 → 優良賞

(3)栢島蒼史君 → 優良賞

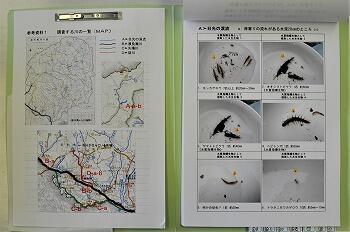

・題名「川の環境調査 ~水生生物たちにとっての好条件とは~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「県内4つの川について、そこに生息している水生生物の種類や水の性質などを調査し、水生生物が棲みやすい環境について自らの考えを導き出した。調査する川のphを測定したり、川の流れの速さを独自の方法で求めたりするなど、工夫して研究を進め、考察を深めることができた」

*明日からは、最優秀賞の作品について、本人から話を聞きながら紹介したいと思います。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの卵嚢

1月16日(日)に、トウキョウサンショウウオの初産卵が観察されました。産卵直後の卵嚢はしわしわでしたが、徐々に水を吸収してパンパンになってきました。

このように膨らんでくるので、産卵直後であれば、その膨らみ具合から産卵日をあるていど推測することが出来ます。

このように膨らんでくるので、産卵直後であれば、その膨らみ具合から産卵日をあるていど推測することが出来ます。

1月16日(日)

1月17日(月)

1月18日(火)

1月19日(水)

おやおや、何かが映り込んでますね。

これは、仮面ライダー1号と2号と戦ったショッカーの改造人間『ザンジオー』です。「南アルプスの人喰いサンショウウオ」です。別名がエリート怪人のためか、襟元には蝶ネクタイのような、バランサーかエラ状の構造物があります。最大の武器は、口から吐く1万℃の火炎です。両生類なのにとんでもない武器をもってますね。しかし、なかなかよくできた造形です。まさに絵になる怪人です。トウキョウサンショウウオの産卵の応援に来たのでしょうか?ありがたいですが、間違っても火炎は吐かないでくださいね。

【中3】「シンカゼミ」での研究②

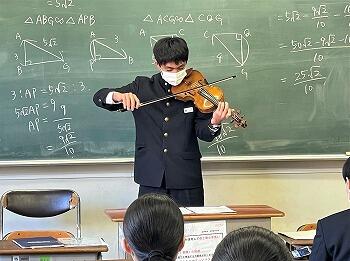

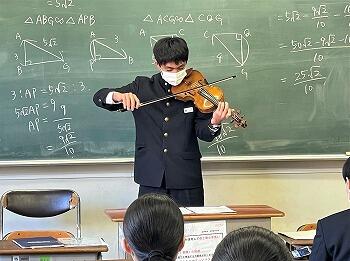

1月21日(金)昼休み、中学3年2組の教室で、上岡諒吾君(3組)によるヴァイオリンのミニコンサートが開かれました。曲名は、モンティ作曲「チャールダーシュ」でした。

背景の黒板の数式とヴァイオリンの音色が、なぜか違和感なく溶け合っていました。

背景の黒板の数式とヴァイオリンの音色が、なぜか違和感なく溶け合っていました。

上岡君は「シンカゼミ」の研究班(3組:上岡諒吾君、1組:山﨑厘太朗君、2組:武藤優和君)の一員で、「クラシック音楽」に関する研究をしています。クラシック音楽を生で聞いてもらうことで、リスナーはクラシック音楽をどのように受け止めているのかを研究しているようです。曲を聞いてもらった後に、アンケートに協力してもらっていました。

ところで、モンティの「チャールダーシュ」は4分間程度の小品とはいえ難曲です。皆さんが良く知っている、サラサーテの「チゴイネルワイゼン」のような感じの曲です。有名な演奏家のアンコールピースなどにも取り上げられている曲です。上岡君は、自信を持ってよどみなく演奏していましたので、おそらく小さい頃からヴァイオリンを習ってきたのでしょう。とても上手でした。

上岡君の演奏を聞いた生徒からは、

「生のクラシック演奏を聞いたのは初めてだったので、とても新鮮でした。」

「とても凄い演奏だと思いました。」

などの感想を聞くことが出来ました。

*この研究がどのようにまとめられるのか、とても楽しみです。

身近な風景 ~朝の月

1月21日(金)朝7:30 西の空には、白い月がくっきりと見えていました。

月がどこにあるか、わかりますか?

月がどこにあるか、わかりますか?

【中3】「シンカゼミ」での研究①

1月20日(木)昼休み、中学3年生の「シンカゼミ」の研究班の3名(1組:松尾夏奈さん、2組:山口桜佳さん、3組:山口桃佳さん)が校長室に来てくれ、研究内容について話してくれました。

(以下は、3人が話してくれた内容です。)

研究テーマは「水辺の生態系維持のために私たちができること」です。

3人は、身近な自然として、水辺の環境に注目し、渡良瀬川と秋山川でフィールドワークを行いました。実際に、2つの河川を歩ってみて、ごみがどのくらい捨てられているのか、水質はどうなのかに興味を持ちました。そこで、河川水を採取して水質を調べたり、ゴミ拾いをしたりしたそうです。

ゴミ拾いでは、家庭用の大きなゴミ袋がペットボトルやお菓子のゴミですぐに一杯になってしまいました。それらが、一番多く捨てられていることがわかりました。また、大きな橋の下に多くのゴミがあったことから、橋の上から捨てられた可能性が高いと考えました。

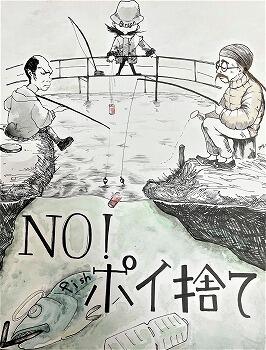

そこで、河川をきれいにするために、「河川にゴミを捨てないようにアピールするポスター」を作成したそうです。今日はそれを持ってきて見せてくれました。

ポスターは、イラストの得意な山口姉妹が作成しました。

様々な人々が釣りを楽しんでいますが、ゴミのポイ捨ての影響で、魚が死んでしまっていることを風刺画を使って伝えようとしました。

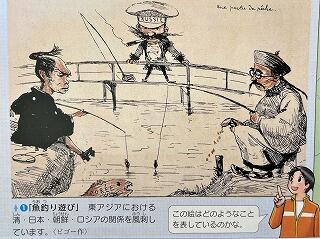

なお、この風刺画のモチーフは、社会の教科書に載っている「ビゴー作のイラスト」が基になっているそうです。この絵の登場人物を多様な価値観を持った現代人にアレンジし、(あるはずの)魚や生態系がゴミのポイ捨て等によって、失われてしまうことを伝えたかったようです。

含蓄のある「風刺画」風のポスターです。社会科をしっかり勉強している中3生の3人組ならではのアイディアですね。絵の完成度も高いです。

*研究班の3名は、フィールドワークで分かったことに対して、自分に何ができるかを考え、行動しているところが素晴らしいと思います。

*また、自分たちの研究についても話を聞いてもらいたい、という生徒がいましたら、昼休みに校長室まで来てください。お待ちしています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

1

8

6

3

3