文字

背景

行間

定時制日誌

令和7年度 薬物乱用防止講話 【定時制】

10月31日(金)、令和7年度の薬物乱用防止講話を実施しました。今回は県教委主催の指導者研修会に参加した教員がそこで得てきたものを基にして行いました。①大麻についてと②オーバードーズについての2本立てで、まずは基本的な知識を伝達した上で、①では生徒たちに3つの異なる状況で断るということの練習をしてもらいました。②では悩みを抱える友だちへの悪い対応と良い対応のデモンストレーションを見てもらい、その違いから自分だったらどうのように対応するかを考えてもらいました。以下、生徒たちの感想と講話中の様子です。

①大麻についての感想

・ 大麻の怖さを再確認する良い機会になりました。

・ 意外と身近にあるようで怖いです。

・ 危険が自分たちの近くにあることを忘れずに、有意義な人生を過ごしたいです。

②オーバードーズについての感想

・ 先生たちの対応デモンストレーションがおもしろくて、わかりやすかったです。

・ 相手の気持ちに寄り添うことが大切だと思いました。

・ 友だちの話をいっぱい聞いてあげようと、自分も人を頼ろうと思いました。

・ ドラッグストアで簡単に買える薬も使い方によっては危険だとわかりました。

【定時制】修学旅行

10月22日から10月24日まで 3年次生 9名参加のもと、函館へ修学旅行に行きました。

1日目は遊覧船での函館湾観光、函館山での夜景観賞などを行いました。函館山への移動の際、タクシー内で運転手から函館の歴史ある建造物の解説を聞き、函館の歴史や日本の近代化の歩みに触れる貴重な機会となりました。函館山からの夜景は圧巻で、「世界三大夜景」と称される美しさに感動し、函館が持つ観光資源の豊かさを実感しました。

2日目はバスに乗り、トラピスチヌ修道院、大沼国定公園、五稜郭、立待岬を巡りました。

トラピスチヌ修道院では、静かな環境の中で、修道女の生活や修道院の歴史について学び、信仰と規律の大切さを感じました。

大沼国定公園では、班ごとにアイスクリーム作り体験を行いました。協力しながら作業することで、友情を深めるとともに、函館の自然の恵みを味わうことができました。

五稜郭では星形の城郭を歩きながら、幕末の歴史や戊辰戦争の舞台について学びました。歴史の重みを肌で感じることができました。

立待岬では、夕陽が岬に差し込む光景は幻想的で、多くの生徒がその美しさに感動していました。

3日目は赤レンガ倉庫群を訪れ、各自でお土産を購入しました。函館らしい雑貨やお菓子を手にしながら、旅の思い出を振り返る時間となりました。

今回の修学旅行では、全生徒が時間を守り、規律を意識して行動する姿勢が見られました。文化遺産や自然に触れ、歴史的・地理的な学びを深めるとともに、仲間との絆を強めることができました。 旅行の目的は十分に達成され、思い出に残る三日間となりました。

|

|

【定時制】第13回栃木県高等学校定時制通信制秋季大会バドミントン大会の結果について

10月11日(土)に秋季バドミントン大会が開催されました。本校からは1年次生3名が出場しました。うち1名が1回戦を突破し、2回戦で惜しくも敗退しました。残る2名は残念ながら1回戦で敗退となりましたが、今回の大会は3人にとって多くの学びを得る貴重な機会となりました。3名とも今回が初めての大会出場でしたが、それぞれが自分の課題を知ることができ、今後の大会での活躍が大いに期待されます。

【定時制】もおか新聞 plus における「進路キャリア教育」記事掲載

令和7年10月17日(金)発行の「もおか新聞 plus」12面に、本校の「進路キャリア教育」取材記事が掲載されましたので、お知らせいたします。

- 【記事写しPDF】 2025-1017もおか新聞記事_進路キャリア教育.pdf

- 【本校HP記事】進路キャリア教育

- 【関連外部リンク】もおか新聞 plus

(株式会社 もおか新聞 plus 様、ありがとうございました。)

【定時制】令和7年度 就職希望者全員内定報告

令和7年度は、6名の生徒が就職試験に挑み、10月18日(土)に全員が内定をいただくことができました。生徒一人ひとりが真剣に取り組み、努力を重ねた結果です。

本校では、6月初旬のガイダンスを皮切りに、以下のような支援を行いました。

- 求人票の見方や企業研究の指導

- SPI対策講座(全6回)

- 履歴書の書き方指導(全2回)

- 面接練習(全3回)

- 個別対応による面接練習や作文指導

これらの取り組みを通じて、生徒たちは自信を持って試験に臨むことができました。

特に今年度は、以下の3点を重視して指導を行いました。

- 就職活動の各ステップを丁寧に進め、内定までのプロセスを大切にすること

- 志望企業の理念や業務内容を深く理解し、納得感のある志望理由書を作成すること

- 面接では、明るく元気で誠実な印象を与えられるよう、繰り返し練習を重ねること

生徒たちの努力と、学校全体でのサポートが実を結び、全員の内定という嬉しい結果につながりました。

以下に、内定先の企業をご紹介いたします(五十音順)。

| 企業名 | 備考 |

|---|---|

| 株式会社イズムフーズ | 新規内定先 |

| 神戸製鋼所株式会社 | 2名内定 |

| 株式会社巴コーポレーション | 新規内定先 |

| 中山産業株式会社 | |

| 富士ファイバーガラス株式会社 | 新規内定先 |

今後も、生徒一人ひとりの進路実現に向けて、きめ細かな支援を続けてまいります。

【定時制】人権教育

10月3日(金)に、人権教育を行いました。今回は、特別なイベントではなく、正担任、副担任による授業を依頼し、それぞれの教科で工夫を凝らした授業を実施しました。今回の狙いは、授業を通して、どんな教科にも人権の学びがあること、いろいろな知識を増やすことで差別や偏見を無くすということ、他者の意見を尊重し自由な意見を言い合えることが人権意識を高めること、などを学んでもらうことです。今日の体験で終わらず、これからの学校生活の中で人権意識の学びを深めていきたいです。

【定時制】進路キャリア教育

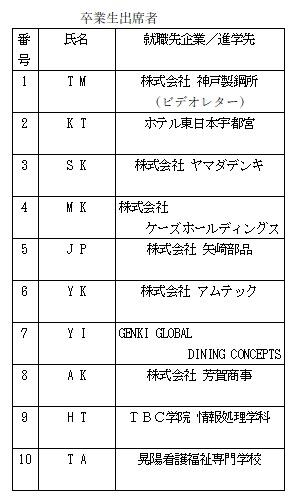

9月26日(金)に、卒業生10名と複数の後援会・事業所の方々をお招きし、保護者等の皆様も加え、卒業生と在校生との座談会が盛大に執り行われました。 【 次の文章は画像左下の「続きを読む」をクリック 】

以下に感想を列挙します。

後援会・事業所の方々の感想

・卒業生が社会に出て、しっかり活躍している様子が見られ、「同窓生」として嬉しく思いました。

・母語が日本語の人ですら解けない問題が散りばめられた日本語能力検定試験の一級を見事に合格し、世界をまたにかける企業で活躍している卒業生の姿を拝見して、貴校の教育力の高さに驚愕しました。

・在校生の聞く態度が立派で学校全体とても落ち着いていると思いました。

卒業生の方々の感想

・後輩のために、社会人2年目の先輩として、思いの丈を述べることができてとても光栄でした。

・職場体験は絶対に行ってください。私はそこでお客様を第一に考える大型電気店への就職を決めるきっかけとなりました。

・同じことで上司から繰り返し注意されないように、高校生のうちからメモを取ることを習慣化させた方が良いです。

・進学や就職先を変えるということはとても大変ですので、進路先を十分に考えておきましょう。

在校生たちの感想

・KT先輩が学費をすべてアルバイトで稼ぎ、支払った事に対して、こんなに目的意識を高くもって頑張ってきた先輩がいるのだと感銘を受けました。

・入社試験に備え、SPI対策を今から始めようと思った。

・SPIや一般教養の勉強を早いうちから始めようと思った。

・先輩たちの話を聞き、卒業後は就職しようと決めました。

・面接がとても大切であると感じた。

・コミュニケ-ション能力を高めるために、言葉遣いに気を付け、語彙を増やそうとも思った。

・会社選びには福利厚生も大切であることを知った。

【定時制】始業式

9月1日(月)記念館講堂で、第2学期始業式が挙行されました。 【 次の文章は画像左下の「続きを読む」をクリック 】

|

|

加藤達也校長は講話で次のとおり、期待を込めたメッセージを送られました。

今から45年前に遡るが、自分が小学生の頃、学校では多様性が認められず、画一的な指導がなされていた。教師は児童・生徒の欠点をあげつらうのが常で、自己肯定感を持てない者が少なくなく、自身もコンプレックスの塊だった。

夏休みに市内の小学生のキャンプに参加し、夕べの集いで生活指導担当の先生から、非常時の対応についての説明の後、『悪天候になることを願う』と予想もしない一言に衝撃を受けた。テントに入ってからも、初対面同士で会話も弾まず居心地が悪かった。

『山の天気は変わりやすい』の諺通り、深夜、突然の雷雨にテント内が浸水し、全員パニック状態に陥った。ふと先程の『緊急時には本部脇の倉庫に代替物を取りに来ること』を思い出した。猛烈な雷雨の中、倉庫にたどり着くと、あの先生が待っていてくれた。生徒を試したのだとわかった。

自分たちの班はその時のチームワークを契機に、充実の3泊4日になったが、倉庫に取りにいかず、ずぶ濡れの一夜を過ごした班は、最後まで人間関係が深まることはなかったようだ。

自ら踏み出してよかったと思えるひと夏の思い出だ。トラブルや困難を乗り越える勇気を持ち、そこから逃げずに解決してみよう。自ら一歩踏み出さないと誰も助けてくれない。1学期よりも更に充実した2学期にしてほしい。

【定時制】本校生徒および保護者等のみなさまへ;悩みや不安をかかえていませんか?

本校生徒および保護者等のみなさまへ

生徒のみなさん、間もなく新学期を迎えます。

悩みや不安をかかえてはいませんか。

悩みや不安がある際には、まずは担任の先生にできるだけ早く相談をしてください。

文部科学大臣からも同様のメッセージが届いております。

以下に掲載しますので、相談窓口などについても参考にしてください。

保護者等の皆様向けのメッセージも届いております。お読みいただいて、

何か気になることがありましたら、学校まで早めにご相談ください。

第56回全国定時制・通信制柔道大会出場結果【定時制】

4回目の全国大会でした。1回戦を東京都代表の選手に開始わずか数秒で背負い投げに持ち込み、一本勝ちました。2回戦は、新潟県代表の選手で、今回の大会で優勝した相手と早くも対戦しました。しかしほぼ互角の戦いを演じていましたが、最終的に、背負い投げで一本負けしました。今回も昨年同様、BEST16に入り健闘しました。今回が最後の大会になりましたが、4回連続で出場し、4回中3回、BEST16以上に進出できました。結果的に、全国大会でも平均以上の実力を持っていることを証明しました。また4年間、数多くの練習会に参加し、努力し続けてきたことに敬意を表します。