※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

学校行事や授業風景、四季の移ろいなどを紹介します

修学旅行三日目

朝、ホテルで出発受付を済ませ、最初の目的地へ向かいます。

京都や大阪を中心に、各方面へ行きました。

大阪の道頓堀や通天閣の見学班のようすです。

お土産を手に帰着受付。

いろいろなところを歩き回り疲れたようですが、非常に充実した表情をしていました。「疲れたけど楽しかった」という声が多く聞こえてきました。自分たちだけで初めての土地を時間内に回るというのは、普段の学校生活ではなかなか経験できない貴重な学びの場でした。

修学旅行、最後の班長会議です。自宅への荷物の送り方や明日の日程の確認をしました。

「班長」をやり遂げた生徒たちは、班長でなければ経験できない体験ができました。今回のリーダー体験を、将来に活かして活躍して下さい。

修学旅行二日目

朝、少し緊張した出発です。

会社訪問後は班替えをし、研修班の計画で見学し、京都のホテルを目指します。姫路城まで戻って見学してきた班もありました。

見学終了後、すべての班が無事に京都のホテルへ到着しました。生徒たちはとても充実した様子でした。

企業訪問では、一人ずつ自己紹介をし、感想を述べたり、緊張する場面も多かったようです。非常に多くのものを得たようで、「とても興味深いことが多く、面白かった。」という感想を述べていました。普段の高校生活ではなかなか行くことのできない会社訪問は、貴重な体験でした。大学選択に大いに参考にして下さい。

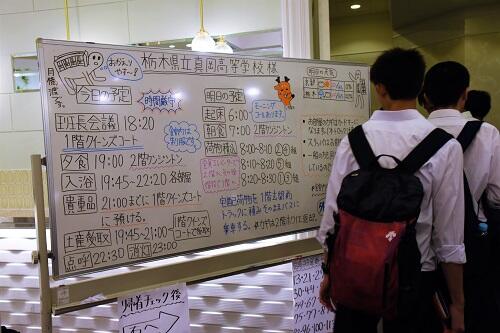

到着後の日程確認。

日程表のくいだおれ人形などのイラストは添乗員さんの力作です。

班長会議で連絡事項と注意事項を伝え、本日の全日程が終了しました。

明日は一日班別研修。

安全に気を付けて、様々なものを見て体験ましょう。

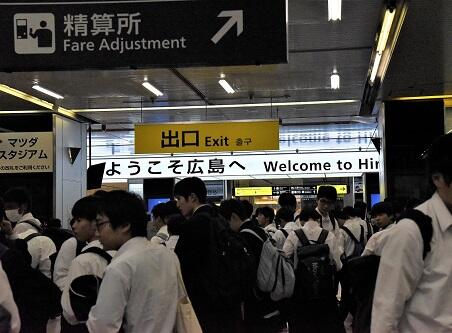

修学旅行一日目

本日から修学旅行が始まりました。

一日目は、まず宮島・厳島神社を見学し、その後広島に戻り、平和記念公園・平和記念資料館を見学します。夕食は神戸のホテルという強行軍です。

宇都宮駅で、学校集合組と宇都宮駅集合組が無事合流。

添乗員さんから本日の予定と注意事項。

早めに新幹線ホームに移動し新幹線を待つ。自由席でしたが無事予定通り乗ることができました。

東京駅で乗り換え、広島へ。

4時間ほどで広島到着。バスで早速宮島口へ向かいました。

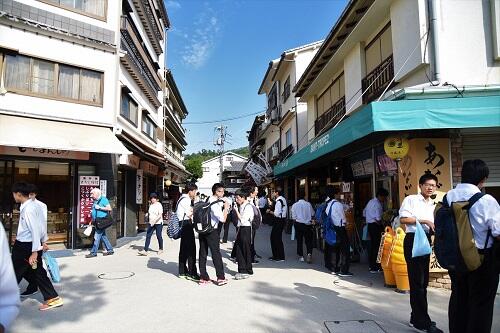

宮島口から宮島行きのフェリー。徐々に近づいてくる厳島神社の鳥居に、生徒たちも興奮して写真を撮っていました。

宮島では、ガイドさんに説明してもらいながら、厳島神社や五重塔を見学しました。

厳島神社見学後の自由時間で、生徒たちはお土産を選んだり、ソフトクリームや焼き牡蠣を食べたり、海の方へ散歩をしたり、それぞれ宮島を楽しみました。

宮島を後にして、平和記念公園と平和記念資料館に向かいました。

平和記念公園では、ガイドさんの案内で園内を見学しました。生徒たちは真剣に説明を聞いていました。

平和記念資料館では、たくさんの資料展示を、50分ほどあった見学時間全部使い見学していた生徒もいました。生徒それぞれが、様々なことを受け取り、考えることができました。

見学後、宿泊地神戸に新幹線で移動しました。ホテル到着後すぐに遅い夕食をとり、班長会議・明日の企業訪問の打ち合わせをしました。

企業訪問はなかなか経験することができない貴重な機会です。最大限学び、この後の進路選択の材料にしてもらいたいと思います。

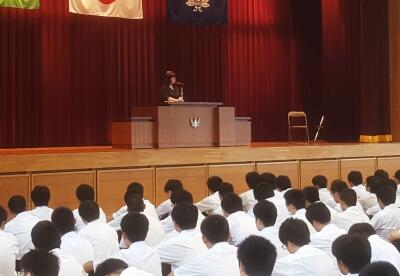

薬物乱用防止講話

薬剤師からの観点で、覚醒剤・大麻使用の症状や、数年前問題になった危険ドラッグについて、成分不明なものが多く非常に危険であるというお話を聞かせていただきました。中国の法律によって日本人が薬物所持により死刑執行された、薬物中毒の子供に親が「死んでくれて良かった」と話したことなどの紹介もありました。かつてテレビの覚醒剤撲滅キャンペーンで「覚せい剤やめますか?それとも 人間やめますか?」というインパクトのあるキャッチフレーズが放送されていました。薬物中毒者はまさに人間をやめてしまった人たちだなとこのフレーズを思い出しました。

遠く無縁と思ってしまう危険薬物ですが、危険性を知ることが乱用防止にとても大切なことです。これを機に、あらためて薬物乱用防止を認識しましょう。

白布ヶ丘だより9月(第125)号を発行しました。

2学期開始1週間

続いて31日。第2弾となる白布祭が開幕しました。午前中に最後の準備、14時から開会式を行いました。実行委員長の掛け声で、1年生から3年生までみんなが盛り上がる様子に真高らしさが出ていました。

開会式のアトラクションは吹奏楽部とジャグリング部でした。

9月1日が一般公開でした。朝のうちは雨で、来場者の出足もその雨の影響を少し受けた感もありましたが、雨はすぐに上がり、多くの方にご来場いただきました。

お化け屋敷には長蛇の列ができ、整理券が役に立たないという嬉しい誤算でご迷惑をおかけしました。

1番人気の中庭応援団エールには今回も多くの人たちで賑わっていました。

今年から毎年開催となって、昨年同様生徒たちも盛り上がり、楽しめた2日間でした。「楽しい時に頑張れない人、楽しめない人は、苦しい時に頑張れない」という校長挨拶の通り、今回の白布祭は多くの生徒が頑張って楽しめたようです。準備で大変なことを頑張れた経験を、今後の学校生活にも生かしてください。

代休明けの4日、生憎の雨のなかでも、生徒たちはもくもくと片付けもこなしていました。

合唱コンクール、白布祭、台風で午後の授業の一部カットなど慌ただしく2学期の1週間が過ぎました。この後も修学旅行、マラソン大会、芸術鑑賞会、駅伝大会と多くの行事が続いていきます。頑張って楽しもう!

台風21号への対応(全日制)

台風21号の接近により、今後、急速に風雨が強まることが予想されています。

そこで、生徒の安全確保のため、本日9月4日(火)は6,7時限の授業をカットし、生徒は14時30分までに下校することとします。なお、お迎え等の都合がある場合は、担任への申出により14時30分以降の残留も可能とします。また、明日9月5日(水)は平常どおり授業をする予定ですが、川の増水や倒木等が予想されます。十分に気をつけて登校するようにしてください。

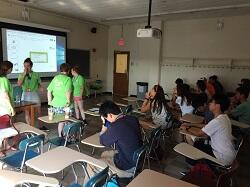

一日体験学習

お盆が過ぎ、昨日から後期の補習授業が始まりました。今日は中学生の一日体験学習がおこなわれました。ここ数日急に涼しくなり、例年より多少涼しい中での実施となりました。

講堂では生徒会から学校説明を聞いていただいたあと、本校2年生の案内で授業の様子など校舎内を見学していただきました。見学の後は、教室に入り、中学生と本校生2年生とのグループ相談会を実施しました。真高での学校生活について現真高生から説明をして、質問にお答えしました。

保護者の皆様方には、講堂で校長や進路指導部長から学校の特色や進路状況,入試について説明をさせて戴きました。

最後に部活動の自由見学の時間を設けさせていただきました。

今年も多くの中学生と保護者の方に参加していただき,ありがとうございました。午前中の短い時間でしたが、本校の実際の様子を、高校選択の参考にしていただければ幸いです。不明な点やご質問などありましたら、この後も本校までお問い合わせ下さい。また、9月17日、下野新聞社主催の県立学校説明会宇都宮会場(マロニエプラザ)にも参加しますので、ご質問等のある方、今回参加できなかった中学生・保護者の皆様、ぜひご来場下さい。

来年の4月、新入生として真岡高校へ入学する君たちを心待ちにしています。

ALT離任式・1学期終業式

英語の挨拶に続いて日本語でも挨拶をしていただきました。赴任前は知らない土地の田舎の男子校をこんなに好きになるとは思ってもいなかったと笑いを誘ってくれました。遠く離れた母国から一人で来日し、様々な苦労の中で、いつも本校生に明るく接してくれた先生、母国へ帰られてもさらにご活躍ください。

続いて終業式校長講話がありました。「覚悟を決めて」物事に取り組んでほしい、夏休みを安全に過ごしてほしいという2つの話しがありました。今年は暑い夏休みになりそうですが、体調管理をしっかりして、学校での課外や部活,そして各自の進路を目指し、逞しく成長しましょう。

今年の行事を振り返ってみませんか。例年より早く桜が開花して、1学期の始業式では既にもう葉桜になっていました。創立記念式典や体育大会、そして日々の充実した授業で1学期もあっという間でした。

白布ヶ丘だより7・8月(第124)号を発行しました。

H30白布ヶ丘だより7・8月号

性に関する講演会(全日制)「生と性」

生きていく上で重要なテーマだということ、誰でも性に対する悩みはあるという内容でした。悩みがある場合は、同年代だけでなく大人の人にも経験者として相談しましょう。そして、子どもを育てるということは「経済自立」、「精神的自立」、「社会的自立」、「生活上の自立」が必要だということもお話しいただきました。暑い中でしたが、山本先生から貴重なお話から、生徒たちに普段あまり考えることの少ない「生と性」というテーマを考える機会を作っていただくことができました。

今週からはじまるNHKドラマ10「透明なゆりかご」のダイジェストをみました。産婦人科で起きる命の物語をテーマとしたドラマです。今回の講話と重なるような部分がありました。ドラマの公式HPには「この夏、性について、真面目に考えてみよう!」というテーマが掲げられています。本校生は今回の講演がその機会になりました。ドラマもぜひ見てみましょう。

平成30年度 一日体験学習 についてのお知らせ

海外研修報告(最終回)

夕食後は、野外アクティビティを楽しみました。他国の留学生と全員が一緒になって交流を楽しむ姿に、生徒の成長を見ることができたように感じました。

アクティビティーの後の集まりで、今回の研修の総括をしました。今回学んだこと、そして、この研修の成果を今後どう活かしていくのかについて話し合いました。

7月9日には帰国となります。Thank You, Boston! Goodbye、Boston!!

班別研修の一コマ イブニングアクティビティー

海外研修報告⑥

午後はアメリカで起業された日本人起業家の講義を聴きました。他人の意見を気にしすぎず、自分の意見に自信をもって生きていく自分軸の考え方を持つことの重要性について話していただきました。

夕食後のアクティビティはサッカー、映画鑑賞、そして、無地のTシャツに様々な色の絵の具を塗り、カラフルなオリジナルTシャツを作るという、アメリカの伝統的な遊びのTie-day Paintingでした。

明日は班別自由行動研修、ボストンの町並みを楽しんでほしいと思います。

修了式 日本人起業家の講義

Tie-day Painting

海外研修報告⑤

午後は世界的に有名な2つの大学を訪れました。最初に向かったのがマサチューセッツ工科大学(MIT)、次に訪れたのがハーバード大学でした。どちらの大学でも、現地で学ぶ日本人留学生が大学を案内、説明をしてくれました。その後生徒たちの様々な質問にも丁寧に答えてくれました。ハーバード駅周辺では買い物を楽しむ時間もありました。

夕食後のミーティングでは、今までの研修を改めて振り返り、実質残り2日となった研修の目標をみんなで確認しました。

マサチューセッツ工科大学 ハーバード大学にて

海外研修報告④

さらにみんなの記憶に残ったと思われるのは、独立記念日を祝う花火を見ながら、アメリカにとって特別なこの日を直に体験できたことです。心地よく疲れた夜だったかもしれません。

フリーダムトレイル 留学生と(朝食)

海外研修報告③

午後は日本で働いた経験のある先生から、日本語と英語でのコミュニケーションの違いを中心とした講義を受けました。

夕食後のイヴニングアクティビティーはジムで他国の留学生といっしょに汗を流したり、カジノゲーム体験を行いました。

明日は、現地は独立記念日、普段とは違うアメリカが見られるのではと期待しつつ、3日目が終わりました。

午後の講義の様子 昼食時の一コマ

海外研修報告②

午後はスタッフと供に50万点を超える展示物があるボストン美術館を訪れました。夕食後は、他国の留学生と大学の広大なフィールドを使って野外イブニングアクティビティーが行われました。

初日から体力面、精神面供にハードな一日だったようですが、それが生徒の成長につながっていくことを期待したいと思います。

オリエンテーションの様子

ボストン美術館にて

海外研修報告①

海外研修のプログラムは、1日から9日まで、ボストン市内の大学で他国からの学生といっしょに語学研修を受けたり、午後を中心に市内を見学研修するなど、種々の活動を通して異文化交流体験をするものです。

成田を夕刻に発った一行は、デトロイトで乗り換える予定の飛行機が1時間遅れで離陸となりましたが、ボストンには無事30分ほど遅れて到着、バスで大学の寮に入りました。22時頃の遅い夕食となったようですが、いよいよ明日から研修が始まるという気持ちを新たにして初日を終えました。

出発式(本校にて)

PTA支部総会全日程終了いたしました

様々なご意見等をお寄せいただきありがとうございました。