文字

背景

行間

生物生産科より

生物生産科より

さくもつのしらせ(田植え)

5月13日(木)から水田の田植えが始まりました。

水田は全部で208aあります。

※1aは 100 m²のことです。

田植えの様子

秋の収穫が楽しみです。

本校水田はGLOBALG.A.P.を取得しています。

※G.A.P.(ギャップ) とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。

日本語では適正農業規範とも呼ばれ生産者みずから農作業の計画を立て作業内容を点検し、記録を残してそれをもとに作業改善などを行う農業生産工程管理のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。

水田は全部で208aあります。

※1aは 100 m²のことです。

田植えの様子

秋の収穫が楽しみです。

本校水田はGLOBALG.A.P.を取得しています。

※G.A.P.(ギャップ) とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。

日本語では適正農業規範とも呼ばれ生産者みずから農作業の計画を立て作業内容を点検し、記録を残してそれをもとに作業改善などを行う農業生産工程管理のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。

花ごよみ

今年度最初のアレンジメント実習

今年度最初のアレンジメント実習は、母の日にちなんだカーネーションを使ったバスケットアレンジです。4月に入学した1年生が作成しました。初めての作品でしたが、みんなかわいらしく仕上がりました!

さくもつのしらせ(トウモロコシの間引き・補植)

トウモロコシの間引き・補植

4月14日に播種したトウモロコシが成長しました。1年1組の作物の授業で間引きと補植を行いました。

このまま2本で成長していくと良い物が出来なくなってしまいますので「間引き」という作業を行います。

<2本を1本にします> <隣の苗を傷つけないように>

間引きとは苗の良好な生育のために,良い苗を残して他を引き抜き,十分な間隔をあける作業のことをいいます。

隣の良い苗を傷つけないように慎重に作業を行いました。

間引きした苗は発芽しなかったところに植えました。この作業を補植といいます。

<補植中>

7月の収穫が楽しみです。

4月14日に播種したトウモロコシが成長しました。1年1組の作物の授業で間引きと補植を行いました。

このまま2本で成長していくと良い物が出来なくなってしまいますので「間引き」という作業を行います。

<2本を1本にします> <隣の苗を傷つけないように>

間引きとは苗の良好な生育のために,良い苗を残して他を引き抜き,十分な間隔をあける作業のことをいいます。

隣の良い苗を傷つけないように慎重に作業を行いました。

間引きした苗は発芽しなかったところに植えました。この作業を補植といいます。

<補植中>

7月の収穫が楽しみです。

さくもつのしらせ(田植え準備)

田植え準備

~育苗期間~

育苗期間中は苗の調子を見ながらかん水などの作業を行います。

~田んぼ準備~

まず、生育に必要な肥料を下の写真を機械(ブロードキャスタ)で散布します。

散布後はロータリで水田を耕し、水田に水を入れます。

水田に水がたまったら「しろかき」という作業になります。

しろかきとは水田の砕土と共に土壌を均平にし、田植えの作業を容易にする。また水田の漏水(水持ち)をよくする効果があります。

~育苗期間~

育苗期間中は苗の調子を見ながらかん水などの作業を行います。

~田んぼ準備~

まず、生育に必要な肥料を下の写真を機械(ブロードキャスタ)で散布します。

散布後はロータリで水田を耕し、水田に水を入れます。

水田に水がたまったら「しろかき」という作業になります。

しろかきとは水田の砕土と共に土壌を均平にし、田植えの作業を容易にする。また水田の漏水(水持ち)をよくする効果があります。

さくもつのしらせ(イネの種まき)

今年度もイネの栽培は始まりました。

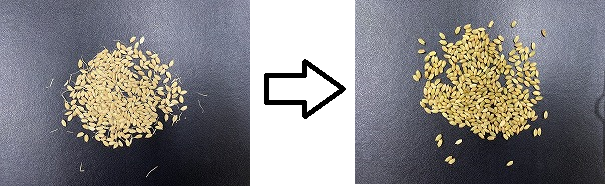

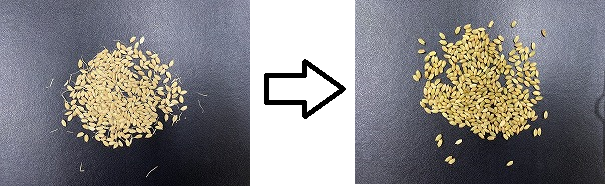

コメ栽培はまず、下の機械で種子消毒と①浸種・②催芽を行います。芽が1mm以下の状態(はと胸状態のもみ)になると播種に適した種もみになります

<浸種・催芽機>

<浸種・催芽前> <浸種・催芽後>

<催芽したもみ>

4月20日にイネの播種をしました。生物生産科3年生の作物専攻生が課題研究の時間で行いました。

<播種機> <播種の様子>

播種後は育苗ハウスに移動し並べます。

この後は緑化・硬化という作業を行い、5月中旬ごろに田植えを行います。

今年度も作物の作業様子を「さくもつのしらせ」でお伝えしていきますので是非ご覧ください。

<用語説明>

①浸種とは消毒のすんだ種もみを発芽のそろいをよくするために水温10℃程度で7日程度水につけ吸水させることを言います。

②催芽とは十分に水分を含んだ種もみを32℃の水温に24時間つけいっせいに発芽させることを言います。

芽が1mm以下の状態(はと胸状態のもみ)になると播種に適した種もみになります。

コメ栽培はまず、下の機械で種子消毒と①浸種・②催芽を行います。芽が1mm以下の状態(はと胸状態のもみ)になると播種に適した種もみになります

<浸種・催芽機>

<浸種・催芽前> <浸種・催芽後>

<催芽したもみ>

4月20日にイネの播種をしました。生物生産科3年生の作物専攻生が課題研究の時間で行いました。

<播種機> <播種の様子>

播種後は育苗ハウスに移動し並べます。

この後は緑化・硬化という作業を行い、5月中旬ごろに田植えを行います。

今年度も作物の作業様子を「さくもつのしらせ」でお伝えしていきますので是非ご覧ください。

<用語説明>

①浸種とは消毒のすんだ種もみを発芽のそろいをよくするために水温10℃程度で7日程度水につけ吸水させることを言います。

②催芽とは十分に水分を含んだ種もみを32℃の水温に24時間つけいっせいに発芽させることを言います。

芽が1mm以下の状態(はと胸状態のもみ)になると播種に適した種もみになります。