文字

背景

行間

各学科の活動

※ 各学科の活動を紹介しています

第24回大会 土木系学生によるコンクリートカヌー大会

第24回大会

土木系学生によるコンクリートカヌー大会

土木系学生によるコンクリートカヌー大会

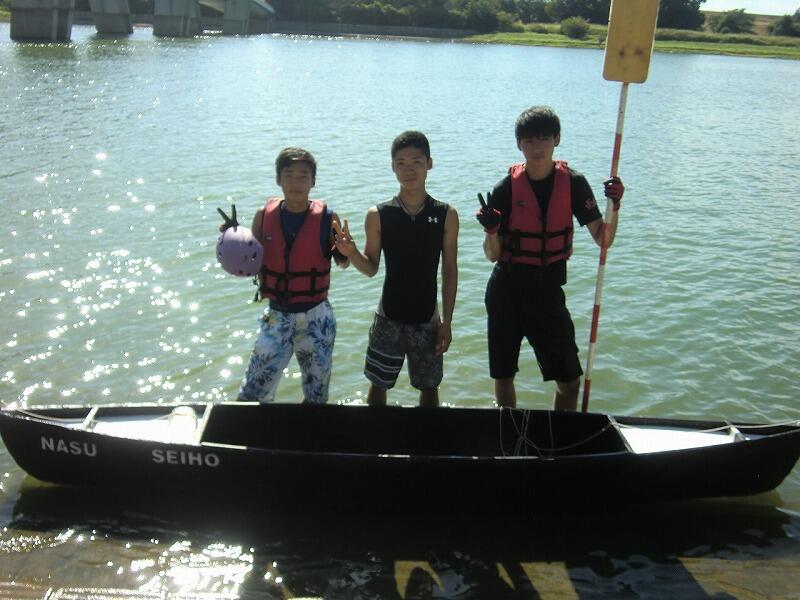

8月25日(土)、埼玉県戸田市の荒川貯水池“彩湖”において、『第24回大会 土木系学生によるコンクリートカヌー大会』が開催され、本校建設工学科3年土木コースの江端 愉良君、小池 健太君、小林 直弥君の3名が参加しました。

本大会は、土木施工の主材料であるコンクリートを用いたカヌーの製作とレースをとおして、ものづくりの楽しさを土木の将来を担う学生たちに実感してもらうことを目的としています。24回目となる今回は大学、高等専門学校、高校を合わせて全国27校から計34チームが参加しました。

当日は天気にも恵まれ、各チームが夏休み返上で努力した成果を競い合いました。

本校のBlack Swan 号は、予選第4レース(300m)を3位(2分53秒)で通過し、準決勝に進出。準決勝では、これまでの本校最速タイム2分28秒(4位)でレースを終えましたが、他校に十数秒及ばず準決勝敗退となりました。参加した3名は大会においても全力で競技に取り組み、満足した様子でした。来年度は、決勝進出を目指し頑張りたいと思います。

建設工学科3年土木コース「ピザ窯製作」

ものづくり実習「ピザ窯製作」

建設工学科3年土木コースの最後の実習として”ピザ窯”を製作しました。これまで学んだコンクリート練り混ぜ、コンクリート型枠づくりの技術・技能の実践と現場作業の応用とし、コンクリートブロック積みや水平の取り方など新たな技術・技能を習得を目的としました。

これまで建設工学科では2基のピサ窯を製作してきました。これまでのピザ窯は、耐火ブロックを積んだ「アーチ型」の窯でしたが、今回は型枠の上に耐火モルタルを塗る「ドーム型」のピサ窯に挑戦しました。

製作は、①基礎の掘削・整地、②ブロック積み、③焼き床づくり、④型枠づくり、⑤コンクリート塗り、⑥型枠の取り除き(焼却)の流れで行いました。完成後、1月24日(木)に試運転を行い、無事にピザを焼くことができました。この製作を通し”ものづくりの楽しさ”や”仲間と一つのものを作る達成感”を体験できました。

三年生はもうすぐ卒業です。多くの生徒が建設系の仕事に就きます。今回体験した気持ちを忘れずに、社会に貢献できる技術者になってもらいたいです。

建設工学科3年土木コースの最後の実習として”ピザ窯”を製作しました。これまで学んだコンクリート練り混ぜ、コンクリート型枠づくりの技術・技能の実践と現場作業の応用とし、コンクリートブロック積みや水平の取り方など新たな技術・技能を習得を目的としました。

これまで建設工学科では2基のピサ窯を製作してきました。これまでのピザ窯は、耐火ブロックを積んだ「アーチ型」の窯でしたが、今回は型枠の上に耐火モルタルを塗る「ドーム型」のピサ窯に挑戦しました。

製作は、①基礎の掘削・整地、②ブロック積み、③焼き床づくり、④型枠づくり、⑤コンクリート塗り、⑥型枠の取り除き(焼却)の流れで行いました。完成後、1月24日(木)に試運転を行い、無事にピザを焼くことができました。この製作を通し”ものづくりの楽しさ”や”仲間と一つのものを作る達成感”を体験できました。

三年生はもうすぐ卒業です。多くの生徒が建設系の仕事に就きます。今回体験した気持ちを忘れずに、社会に貢献できる技術者になってもらいたいです。

「専門工事業者による体験実習授業」を開催しました。

「専門工事業者による体験実習授業」を開催しました。

9月27日(水)、建設工学科2年生を対象とした「専門工事業者による体験実習授業」を、下記の専門業者のご協力により開催しました。 清水建設株式会社 栃木営業所所長 渡邊定夫 様

株式会社 大勝建設 様【鳶】

株式会社 カネダ 様【鉄筋工】

長谷川建設 株式会社 様【型枠】

株式会社 英和技研 様【左官】

株式会社 石野内装 様【内装】 開会行事の後、清水建設株式会社栃木営業所の渡邊所長より、「ものつくり講話」と題し、建設業界の社会的役割や建設業界に関わる様々な業種の説明、これからの建設業を担う若者に望むことなどお話をしていただきました。その後、各班に分かれ上記すべての業種を体験しました。

生徒からは「普段の授業では学べない様々なことが体験できとても楽しかった」、「進路の参考になった」などの声が聞かれ、大変有意義な1日となりました。ご協力いただいた専門業者の方々には心より感謝いたします。ありがとうございました。

9月27日(水)、建設工学科2年生を対象とした「専門工事業者による体験実習授業」を、下記の専門業者のご協力により開催しました。 清水建設株式会社 栃木営業所所長 渡邊定夫 様

株式会社 大勝建設 様【鳶】

株式会社 カネダ 様【鉄筋工】

長谷川建設 株式会社 様【型枠】

株式会社 英和技研 様【左官】

株式会社 石野内装 様【内装】 開会行事の後、清水建設株式会社栃木営業所の渡邊所長より、「ものつくり講話」と題し、建設業界の社会的役割や建設業界に関わる様々な業種の説明、これからの建設業を担う若者に望むことなどお話をしていただきました。その後、各班に分かれ上記すべての業種を体験しました。

生徒からは「普段の授業では学べない様々なことが体験できとても楽しかった」、「進路の参考になった」などの声が聞かれ、大変有意義な1日となりました。ご協力いただいた専門業者の方々には心より感謝いたします。ありがとうございました。

とちぎ技能五輪 『建築大工』に初出場!

とちぎ技能五輪 『建築大工』に初出場!

とちぎ技能五輪 『建築大工』本校初出場!

技能五輪全国大会は、若者技能レベル日本一を競う大会で、将来日本を支える技能者を育てることや「ものづくり」の大切さを知ってもらうことを目的に開催されています。大会は、昭和38年から開催されており、今年度のとちぎ大会が55回目となり、競技に参加できるのは、大会開催の年に23歳以下の人になります。今年度、建築大工職種において、建設工学科3年建築コースの成宮槙作君(高林中出身)、村上飛雅君(高久中出身)の2名が、本校で初めて出場を決めました。大会は、11月24日(金)~26日(月)になります。応援よろしくお願いします。

建設工学科3年 建築コース

成宮 槙作 君(高林中出身) 村上 飛雅 君(高久中出身)

詳しくはこちらへ http://www.tochigi-ginouabirin.jp/

技能五輪全国大会は、若者技能レベル日本一を競う大会で、将来日本を支える技能者を育てることや「ものづくり」の大切さを知ってもらうことを目的に開催されています。大会は、昭和38年から開催されており、今年度のとちぎ大会が55回目となり、競技に参加できるのは、大会開催の年に23歳以下の人になります。今年度、建築大工職種において、建設工学科3年建築コースの成宮槙作君(高林中出身)、村上飛雅君(高久中出身)の2名が、本校で初めて出場を決めました。大会は、11月24日(金)~26日(月)になります。応援よろしくお願いします。

建設工学科3年 建築コース

成宮 槙作 君(高林中出身) 村上 飛雅 君(高久中出身)

詳しくはこちらへ http://www.tochigi-ginouabirin.jp/

森林・林業・木材産業への就業案内の実施

森林・林業・木材産業への就業案内の実施

森林・林業・木材産業への就業案内の実施

7月15日(金)に建設工学科2年生建築コースを対象に、とちぎ林業・木材産業人材確保推進協議会による「森林・林業・木材産業への就業案内」を実施しました。講師には、栃木県林業振興課山ノ井様、福田様、県北環境森林事務所関谷様、栃木県木材業協同組合連合会金井様をお迎えしました。

講演の中では、栃木の木材の特徴や他の地域に比べて優れている点や、栃木県には優れた木材加工会社が数多くあり、栃木県に限らずに全国的に活躍していることなどを知り、森林・林業・木材産業の魅力を知るとてもよい機会になりました。その他、住宅に使用する県産材柱一本の値段を計算すると外国産の柱と大差のないことなどが学べるなど、充実した時間となりました。

引き続き、様々な講演を実施し、将来に向けたキャリア教育を実施していきます。

7月15日(金)に建設工学科2年生建築コースを対象に、とちぎ林業・木材産業人材確保推進協議会による「森林・林業・木材産業への就業案内」を実施しました。講師には、栃木県林業振興課山ノ井様、福田様、県北環境森林事務所関谷様、栃木県木材業協同組合連合会金井様をお迎えしました。

講演の中では、栃木の木材の特徴や他の地域に比べて優れている点や、栃木県には優れた木材加工会社が数多くあり、栃木県に限らずに全国的に活躍していることなどを知り、森林・林業・木材産業の魅力を知るとてもよい機会になりました。その他、住宅に使用する県産材柱一本の値段を計算すると外国産の柱と大差のないことなどが学べるなど、充実した時間となりました。

引き続き、様々な講演を実施し、将来に向けたキャリア教育を実施していきます。

国際医療福祉大学に行ってきました(高大連携③)

国際医療福祉大学に行ってきました(高大連携③)

高大連携 ~第3回~

6月21日(水)国際医療福祉大学で研究発表をさせていただきました。人前で発表するのが初めてで、緊張しましたが、ほぼ練習どおり発表する事が出来ました。

発表後は、大学生の方からたくさんのお褒めの言葉とアドバイスをいただき、とても参考になりました。酒井先生、山本先生からは、研究内容についてより具体的にお話しくださり、今後の研究に拍車がかかりそうです。

私たちが発表するにあたり、国際医療福祉大学の講義室を準備してくださり大変ありがとうございました。おかげさまでとても有意義な活動をさせていただきました。

6月21日(水)国際医療福祉大学で研究発表をさせていただきました。人前で発表するのが初めてで、緊張しましたが、ほぼ練習どおり発表する事が出来ました。

発表後は、大学生の方からたくさんのお褒めの言葉とアドバイスをいただき、とても参考になりました。酒井先生、山本先生からは、研究内容についてより具体的にお話しくださり、今後の研究に拍車がかかりそうです。

私たちが発表するにあたり、国際医療福祉大学の講義室を準備してくださり大変ありがとうございました。おかげさまでとても有意義な活動をさせていただきました。

「高大連携プロジェクト」スタート!

「高大連携プロジェクト」スタート!

「高大連携プロジェクト」が始まりました!

今年度から、国際医療福祉大学医療マネジメント学部の学生の皆さんと交流を持つことにより、教育効果をあげようという目的で、「高大連携プロジェクト」が始まりました。

国際医療福祉大学医療マネジメント学部の酒井健先生のゼミナールに所属している3、4年生から、本校商業科3年生の「課題研究」の授業で行っている調査研究について、大学生の知識と技術のアドバイスを受け、さらに研究内容の深化が期待できるところです。

すでに2回の交流を実施しましたが、具体的なアドバイスを直接伺うことができ、生徒たちは調査研究に対して意欲的な態度で頑張っています。

今後の予定は、7月に行われる「生徒商業研究発表会」に向けてのプレゼンテーション力向上について意見交換をしていきます。

今後の活動に是非ご注目下さい!

今年度から、国際医療福祉大学医療マネジメント学部の学生の皆さんと交流を持つことにより、教育効果をあげようという目的で、「高大連携プロジェクト」が始まりました。

国際医療福祉大学医療マネジメント学部の酒井健先生のゼミナールに所属している3、4年生から、本校商業科3年生の「課題研究」の授業で行っている調査研究について、大学生の知識と技術のアドバイスを受け、さらに研究内容の深化が期待できるところです。

すでに2回の交流を実施しましたが、具体的なアドバイスを直接伺うことができ、生徒たちは調査研究に対して意欲的な態度で頑張っています。

今後の予定は、7月に行われる「生徒商業研究発表会」に向けてのプレゼンテーション力向上について意見交換をしていきます。

今後の活動に是非ご注目下さい!

建設工学科 ドローン操作講習会

平成29年3月21日(火)に、建設工学科2年生を対象に、栃木県建設業協会那須支部の印南様・王様をお招きして「ドローン操作講習会」を実施しました。

ドローンに関わる航空法を説明して頂き、実際にドローン操作の体験をしました。

建設現場では、ドローンを使用して空中から地形を計測したり、災害時の現場確認などに利用するなどのIT化が進んでいます。悪天候のため体育館での講習でしたが、生徒は最新の技術を楽しそうに体験していました。

建設現場では、ドローンを使用して空中から地形を計測したり、災害時の現場確認などに利用するなどのIT化が進んでいます。悪天候のため体育館での講習でしたが、生徒は最新の技術を楽しそうに体験していました。

ドローンに関わる航空法を説明して頂き、実際にドローン操作の体験をしました。

機械科高大連携事業

帝京大学の出張講義を受講(機械科1年生)

○実施日:平成29年2月17日(金)

○講 師:帝京大学 機械・精密システム工学科 森 一 俊 教授

○講 義:次世代自動車の展望 ~ HEV,FCV,BEV ~

○内 容:

自動車の変遷や開発、実用化されつつある多様な自動車及び環境対策等の課題などを動画を交えて講義をいただき、機械科の生徒達にとってたいへん興味深い内容のものでした。

また、自動運転やシステムの進化に伴い自動車や社会環境が近未来において、どのように変化していくのかを学習する良い機会を得ることができました。

未来を拓く「技術・アイデア」コンテスト2015 最優秀賞

足利工業大学主催 未来を拓く「技術・アイデア」コンテスト2015において、情報技術科3年の山本玲生くんと和知秀悟くんの2名が最優秀賞を頂きました。関連記事として【平成28年3月4日】付の下野新聞にも紹介されています。

今回の受賞作品はArduinoというマイコンを用いた制御技術に関するもので、手袋に取り付けた圧力センサーの信号を処理し、「あ・い・う・え・お…」と音声を発するシステムの開発でした。実用性も高く、着眼点と技術力に関して評価されました。

今回の受賞作品はArduinoというマイコンを用いた制御技術に関するもので、手袋に取り付けた圧力センサーの信号を処理し、「あ・い・う・え・お…」と音声を発するシステムの開発でした。実用性も高く、着眼点と技術力に関して評価されました。

サイト内 検索

アクセス カウンタ

0

2

2

0

4

0

4

9

学校感染症

感染症に罹患し、

治癒後に登校する場合は、

登校申出書を提出してください。

管理者からのお願い

このホームページ内の

写真や文章の無断転用は

固くお断りいたします。

DXハイスクール

入試情報

動画配信

最新動画

一日体験学習

学校案内パンフレット

☆栃高教研工業部会webサイト