文字

背景

行間

校長室便り

カテゴリ:報告事項

1学期終業式

本日は、1学期の終業式でしたが、新型コロナ対策と熱中症防止のため、すべて放送で行いました。生徒たちは、自分の教室内で、終業式に参加しました。

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

皆さん、おはようございます。

中高の全生徒が一度も集まることなく、とうとう1学期最後の日となりました。皆さんは今、どんな気持ちで、この日を迎えているのでしょうか。

今年は新型コロナの影響で、始業式の翌日から臨時休校となりました。分散登校を経て、6月から通常登校となりましたが、授業でのグループワークや理科の実験観察、調理実習や合唱などができない不自由な日々が続きました。現在、ようやく通常の形で授業が実施できるようになってきましたが、常に三密を意識し、マスクを手放せない生活が今後も続くことを考えると、この数ヶ月で、世界は大きく変わってしまいました。

新型コロナのことを考えると、どうしても不安になったり、暗い気分になってしまいがちですが、通常登校となってからの皆さんの学校での生活の様子を見ていると、逆に「明るい希望」を感じています。そのいくつかについて、紹介します。

まず、最初の明るい希望についてです。通常登校一日目の6月1日に「いじめ・教育相談アンケート」を実施しましたが、「あなたが楽しかったことや嬉しかったこと、不安に感じたことや不満に感じたこと」を自由に書いてもらった内容を見ると、確かに「勉強の遅れ」などへの不安をあげる生徒は、中高で3割程度いましたが、それ以上に、「趣味の時間など、自分の時間を持てたり、ゆっくり休めた、家族や友人との時間を持てた」など、臨時休校中の時間を前向きにとらえていた生徒の数の方が、はるかに多かったことに、驚きとともにほっとしました。また、学校から郵送した課題や先生方が作成したユーチューブの動画などを使って、しっかり学習に取り組み、学校再開後に、学校生活や授業にスムーズについてこれたのは、本当にりっぱだと思いました。さすがは、佐高生、附属中生と感心しました。

そして、学校再開から1か月後の7月1日に実施した「アンケート調査」では、楽しかったこと・嬉しかったこととして、多くの生徒が、「学校や部活動が再開したこと、友人と学校で会うことが出来たこと」などを上げています。休校期間中のプリント学習やオンライン授業では得られない、学校での人との関わりが、学ぶことや成長するためには大切なんだなと、改めて気づかされました。

明るい希望の2つ目として、本校では、旭城祭を校内公開(保護者の入場を含む)という形で実施することになりました。高校生には、先日の生徒会役員選挙の際にお話ししましたので、繰り返しになりますが、クラス展示を行い、保護者にも公開するのは、県内では、唯一、佐野高校・同附属中学校だけです。これは非常に画期的な出来事でもあります。

そして、それを可能にしたのは、本校の生徒会役員と旭城祭実行委員が頑張ってくれたおかげだということを忘れてはならないでしょう。新型コロナの感染者が拡大する中、旭城祭を実施するだけでも大変なことですが、自分たちの活動の成果を保護者にも見てもらいたいと、保護者が入場することにチャレンジしてくれました。

彼らは、どうすれば安全に、保護者にも旭城祭に入場できるかをあらゆる角度から検討し、詳細な企画書を作成し、校長と中高の教頭にぜひ聞いて欲しいと、校長室でプレゼンをしてくれました。そこでは、例えば、三密の防止策として、生徒の出席番号の偶数か奇数かによって、保護者の来校時間を制限するなど、なるほどと思えるアイディアがちりばめられており、素晴らしい企画だと思いました。私は教頭先生とも相談し、その企画をぜひ、実現させたいと思い、県教育委員会にもかけあい、その結果、実施が認められました。県からは、生徒たちがよくここまで考えたと、お褒めの言葉をいただき、私は大変誇らしく思いました。これも、皆さんのなかに見いだした「明るい希望」です。

本校は、SGH校として、課題研究に取り組み、様々な提言をしたり、生徒自らアクションを起こしたりしてきました。今回は、生徒の皆さんが、自分たちのために、学校や県に提言をし、それを動かしてきました。これは、SGH活動を通して身に着けた、課題を発見し向き合う力、論理的・批判的に思考する力、協働して課題を解決する力、情報を発信する力、高い志とチャレンジ精神、によるものが大きく、SGHである本校で学んでいる生徒だからこそ、ここまでこれたのではないかと思っています。

旭城祭は、生徒会役員や実行委員会だけでなく、生徒全員がクラス展示などに取り組みます。それぞれ、「どのようにすれば三密を防止できるか、その上で見ている人に楽しんでもらえるか」、というリサーチクエスチョンを設定し、クリティカルシンキングによって、「こうすればそれを達成できる」という仮説を立て、全員が協働して課題を解決する、これは、「壮大な課題研究」ではないかと思っています。皆さんには、この旭城祭を通して、分散登校やオンライン学習では学べない、人と人との関わりの中で、それぞれの解決策を導き出して欲しい、と考えています。

現在、県内の新型コロナの感染者数は増大していますが、今後の状況の変化にも対応できるよう、最善を尽くして準備を進めてください。先生方も全力でサポートしていきますので、学校一丸となって、頑張っていきましょう。

最後に、三つ目の明るい希望は、様々な場面での皆さんの活躍です。一例を上げると、中3最後の佐野市の代替試合での活躍、吹奏楽部の中庭コンサート、そして、野球部の交流試合2回戦での勝利などがありました。

中3生の代替試合では、それぞれの競技で力を出し切りました。私はサッカーの専門部会長でしたので、サッカーの試合を観戦しましたが、生徒たちが力を出し切ったすがすがしさと感謝の気持ちを口にする姿に感動しました。

中庭コンサートは、新型コロナの影響が暗い影を落とす中、少しでも皆さんに元気を与えることができればという思いで企画してくれました。曲は「天体観測」と「宿命」の2曲でした。短い時間でしたが元気と希望をいただきました。

そして、7月24日、高校野球の交流試合が行われました。保護者のみの無観客試合でしたが、栃木商業高校との一戦を1対0で勝利しました。この時の試合は、投手、守備、攻撃、それぞれに佐高らしさを発揮する素晴らしい試合でした。テレビで観戦していた、たくさんの先輩たちからは、「久しぶりに校歌を聞くことができました。ありがとう。生徒を褒めてやってください。」という感謝の言葉をいただきました。私たちに勇気と希望を与えてくれました。8月2日に行われる3回戦も楽しみにしています。

こうした皆さんの活躍は、素晴らしく「明るい希望」でもあり、「大きな誇り」でもあります。

暗い話題が多い中、皆さんの前向きな姿は、本校だけでなく、日本の未来にとっても明るい希望です。そして、皆さんには、この逆境をバネに成長して欲しいと思います。コロナが収束するまで、ひたすら待つのではなく、「コロナの中で何ができるか」にチャレンジしてください。

さて、明日からいよいよ夏休みです。課外や課題で普段とあまり変わらない、と思っている人もいるかと思いますが、やるべきことをしっかり頑張る、そんな時間を過ごしてください。また、言うまでもなく、全てのことに優先されるのは皆さんの健康であり、皆さんの命です。自分は大丈夫、と過信したり、抱え込むことなく、心と体に十分に気をつけるとともに、つらい時にはSOSを発してください。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

高1「国語総合」の授業見学

今日は、高校1年1組の「国語総合」(松浦先生)の授業見学を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

次に、前時に配られた参考資料を基に、「クローン人間」が造られる過程とその問題点について、自分のノートにまとめてきたことを、グループ内で意見交換しました。

グループ内で発表者を決め、意見交換した内容を発表しました。

発表者を決める方法がユニークだったので紹介します。生徒たちが片手をランダムに重ね合わせます。その後、先生が、例えば、「上から2番目」というと、上から2番目に手がある生徒が発表者になります。手をどこに置いたかは、それぞれの生徒の判断ですので、機械的に指名されたというよりは、半分は生徒の意思が入っていることになり、自分が指名されたことへの納得感がありますね。いい方法だと思いました。

次は、ペアで本文を音読しました。一文ずつ交代で音読しました。

この方法も初めて目にしましたが、一人で音読するよりも、相手が読んでいる一文に集中していないと、次に自分の読む一文にうまくつながらないので、聞きながら読む、ということになり、より内容を理解できるのではと思いました。これもいいアイディアですね。

その後、所用で退出しましたが、「ロボットとサイボーグ」が「能動的」であるのに対して、「クローン人間」は「受動的」であることを読み取り、「ロボットとサイボーグ」に対する筆者の危惧を、「無自覚」という言葉を中心にノートにまとめていました。

(感想)

*非常にテンポよく、リズミカルに授業は進みました。発問や授業の進め方など、よく考えられた授業で、とても素晴らしかったです。

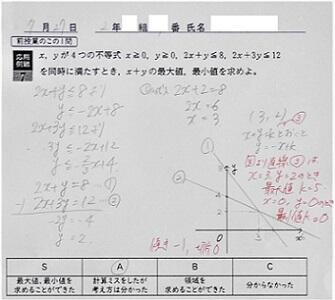

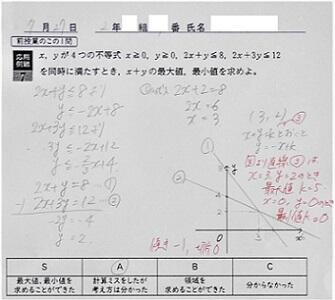

高2「数学」の授業見学

本日1限目は、2年2組の「数学」(中條先生、選択3教室)の授業を見学しました。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

身近な風景 ~ヤマユリ

休みの日は、両生類の調査などで野外に出ることが多いですが、最近、自生している「ヤマユリ」が見事に大輪の花を咲かせています。「ヤマユリ」を見かける場所は、北向きの山の斜面が多いです。

地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

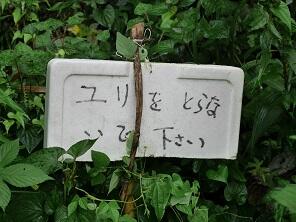

山の斜面には、こんな立て札がありました。

幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。

ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。

佐高ミュージアム㉛

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

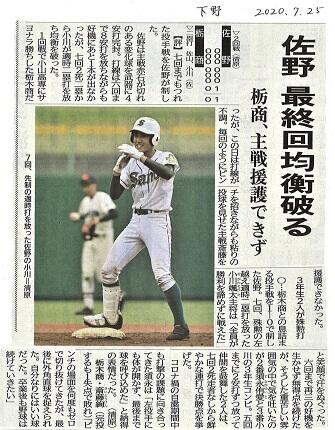

高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)

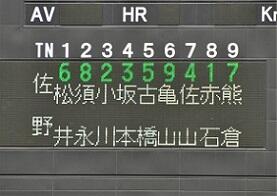

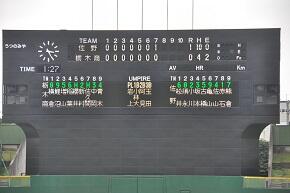

本日、13:40頃から、清原球場の第3試合として、栃木商業高との2回戦を戦いました。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

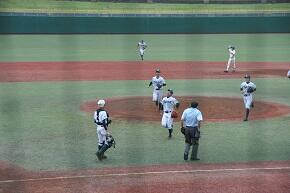

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

いよいよ試合が始まりました。

ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。

また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。

投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。

しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。

須永君(8)がヒットで出塁。

打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。

最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。

その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!

次の試合(8月2日)も応援します!

休日の部活動

今日は、13:30から野球部の試合があるので、午前中に学校に立ち寄ったところ、多くの部が活動していました。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

②ラグビー部

→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。

③中学野球部

→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。

④バレー部

→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部

→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。

⑥吹奏楽部

→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。

高校生の指導は、非常に的確で感心しました。

<音楽室>打楽器のパートです。

<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。

<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。

PTA本部役員会が開かれました

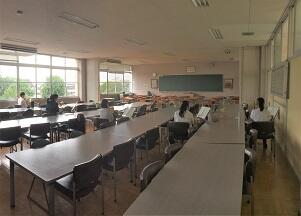

本日、本校の選択3教室で「PTA本部役員会」が、以下の日程で開催されました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。

よみうりタイムスに記事掲載

学校紹介動画撮影②

今日も、学校公開用の動画撮影が行われました。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

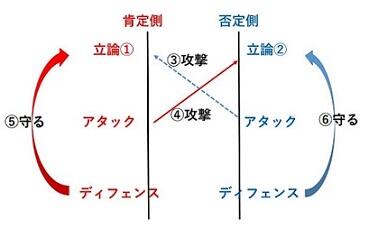

ディベートは、立論(Constructive speech)から始まり、第一反駁(Attack speech)、第二反駁(Defence speech)と続きます。

授業での発言の順番は、下の図のように、肯定側の立論①→否定側の立論②→否定側のアタック③→肯定側のアタック④→肯定側のディフェンス⑤→否定側のディフェンス、となっています。

最後に、ジャッジが肯定側、否定側どちらが優勢だったか(勝ったか)を決めます。

①肯定側の立論

②否定側の立論

③否定側のアタック

④肯定側のアタック

⑤肯定側のディフェンス

⑥否定側のディフェンス

*この試合は、高木先生のジャッジにより、否定側の勝ちでした。

理由は、スピーチが堂々としていたから、でした。やはり、自信を持つことが必要ですね。

5限目:高校2年1,2組「英語表現Ⅱ」(大嶋先生)の授業です。

こちらも、期せずして「英語ディベート」でした。それでは、中学生と高校生のディベートはどこが違うのでしょうか?

簡単に言うと、お題が高度になってきます。

今回のお題は、

「Pandemic lockdown should be legal」

(パンデミック時のロックダウンを法律化すべきだ。)

*中学校で英語ディベートをやっている学校は、県内ではまずありませんが、さらに、高校につながっていて、内容が発展していくところが、本校の中高一貫教育の大きなメリットだと思います。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

4

8

6

2