文字

背景

行間

校長室便り

2021年1月の記事一覧

【高1】家庭基礎 ~ガトーショコラ

1月27日(水)6・7限目、1年2組の「家庭基礎」の調理実習(小倉先生)の授業で、「ガトーショコラ」を作っていました。校長室前の廊下にも、チョコレートの甘い香りが漂ってきました。

新型コロナ感染症対策として、一つの班(4人)を二つに分け、調理室と被服室を使って、同時に4人全員が作業しないように、工夫しながら実習を進めているそうです。

レシピも本格的です。

①チョコレートを細かく刻み、バターと一緒に湯煎で溶かす。

②卵を卵白と卵黄に分ける。

③卵黄を泡立て、グラニュー糖を加え、①のチョコレートとバターを加えて混ぜる。

④卵白を泡立てて、メレンゲを作る。

⑥③と④を軽く混ぜる。

⑦小麦粉とココアをふるいながら入れてざっくり混ぜる。

⑧型に流し込み、オーブンに入れて焼く(160℃、30分)

⑨粉砂糖をかける。

⑩切り分ける。

*おいしそうに出来ました。しかし、冷えてからの方がおいしいそうです。

【中1】中條先生の進路講話

中1は、今週は「Precious Week」(プレシャス ウィーク:大切な1週間)として、さまざまな取り組みを行っています。昨日の「SDGs研究発表会」に続いて、今日の6,7限目に、Zoomを使って、本校の主幹教諭である中條先生による進路講話がありました。

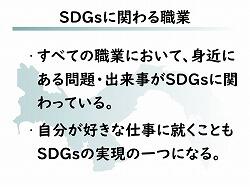

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

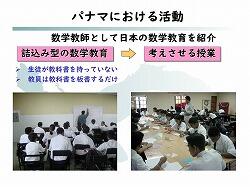

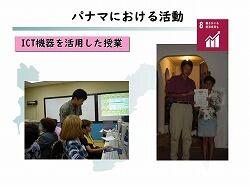

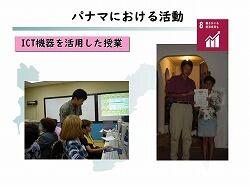

中條先生は、今から約20年前、平成12年7月~平成14年7月までの2年間、青年海外協力隊(JICA)として、「パナマ共和国」で数学教諭として活動していました。

国の大きさ:北海道くらい、当時の人口:約300万人、気候:熱帯モンスーン

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

同期の青年海外協力隊(JICA)には、さまざまな職業の隊員が参加していました。

講話を通して、「これからどのような力が必要になるのか」や、「SDGsに貢献するためにはどうしたらよいのか」などについて、語ってくださいました。

「海外に行って働くことや、国際協力NGOだけがSDGsに関わることではない。

たとえば、どのような職業であっても、環境に配慮をすれば、SDGsに関わっていることになります。何が問題かを、見つけることができそれに対して何ができるかが大切です。」

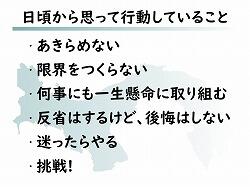

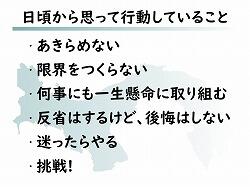

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

【中1】オンライン授業参観

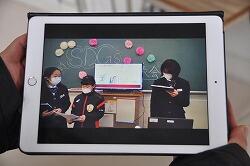

今日の5限目から7限目にかけて、中1の「SDGs研究発表会」(オンライン授業参観)を開催しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

中1は、総合的な学習の時間を使って、6月からSDGs研究がスタートし、旭城祭では、SDGsについて調べたことを発表しました。

2学期からは、地域研究として、生徒が住んでいる地域の課題や問題点を調査し、SDGsの視点からどのようにしていくことで持続可能な社会になるかを考えてきました。

今日は、今年度の活動のまとめとして、研究班ごとに発表を行いました。

【1年1組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の観光客を増やそう。

・足利市を誰にでも優しい街に

・小山市の発展と国際交流について 等

【1年2組】

<主な研究テーマ>

・足利をPRして経済再生をねらおう。

・豊かな自然を守り続ける

・地域の伝統をこれからも受け継いでいくためには

・守ろう 佐野市の憩いの場 等

【1年3組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の祭りを盛り上げよう

・足利市の観光名所とその課題

・小山市の公園について 等

*3クラスとも、とても素晴らしい発表でした。旭城祭での発表と比べると、全ての面で成長の跡がはっきりと分かりました。生徒一人一人が、自信を持って堂々と発表している姿が印象的でした。よく頑張りました。

*3クラスとも、ユーチューブの総再生回数は190から240程度でした。

5~7限目にかけての2時間半でしたので、途中から再生したり、休み時間に一旦退出し、授業が再開する頃また再生したりと、お一人で複数回再生されたので、このような数字になったのではないかと思います。多くの方々にご参加いただき、感謝しています。ありがとうございました。

*最後は、それぞれのクラスで、画面を見ていただいている保護者に向かって、感謝の気持ちを伝えて、終了しました。

【中学】第16回佐野市理科研究展覧会

1月22日(金)、「第16回佐野市理科研究展覧会」の審査が行われました。

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

*以下に、作品の紹介と研究に対する私からの簡単なコメントを載せました。

【中1の研究】

松葉紳一郎君「微生物の観察~第3巻~」最優秀賞(県出品)

→松葉君の研究については以前、紹介しましたが、中1という枠を超えた立派な研究です。本校では、唯一の県出品ですが、県であっても全国であっても、評価される研究内容です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jo7tj447j-1552#_1552

池田愛華さん「手を触れずに風船を割ってみる」優良賞

→風船に柑橘類などを押し当てると風船が割れるということに気づき、それをテーマにした池田さんの着眼点が素晴らしいと思いました。

三田遙花さん「Xジャイロの秘密を探ろう」優良賞

→Xジャイロに興味を持ち、実際にいくつかのモデルを作って飛び方を比較している点は、まさに理科研究の王道といえるもので、三田さんはそれに挑戦してくれました。

【中2の研究】

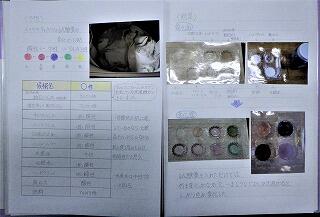

栢島蒼史君「地域の石しらべ~歴史を語る石達~」最優秀賞

→石に興味を持ち、地域の特徴的な石を丹念に収集しています。それだけでも素晴らしいですが、栢島君はそこから、その土地でどんなことが起こっていたか、歴史を探ろうとした点が最優秀賞に評価されたと思います。緻密さと大胆さが垣間見れる研究です。

谷津聖子さん「コーラに骨を漬けてみたら」優秀賞

→コーラなどの炭酸飲料を飲みすぎると骨が溶けるという話は確かに聞いたことがありましたが、それを実験で証明しようとしたところが凄い発想です。しかも、溶けるかどうかを重さの変化で表したアイディアが秀逸です。谷津さん、センスいいです。

菅原和かさん「アントシアニンの力~紫外線の防止~」優良賞

→菅原さんは、ムラサキキャベツから抽出したアントシアニンが、紫外線の防止にも効果があることを実験で証明しようとしてくれました。身近な材料が紫外線の防止に関係があることに着目した点がまず素晴らしと思いました。とても発展性のあるテーマです。

【中3の研究】

佐藤遙都君「いわしの最適な除肉方法」最優秀賞

→排水口・排水管クリーナーである「パイプフィニッシュ」を使って、イワシの骨格標本を作れないか、という研究の動機とアイディアがとても興味深かったです。より効率的な方法を探るため、パイプフィニッシュの濃度を変えたり、ブラシで使ったり、いろいろなバリエーションが派生していく様子には、研究に対する佐藤君の情熱を感じました。面白い研究です。

田中美怜さん「手荒れ改善大作戦!!~手作り化粧水~」優秀賞

→コロナ禍での手指の消毒による手荒れは深刻な問題です。そうした身近な体験からテーマを設定し、実際に手にやさしい化粧水を作ってしまうバイタリティが素晴らしいと思います。この研究によって、そもそも化粧水って何?という素朴な疑問に対してもちゃんと答えてくれている点は特筆すべきです。田中さんが楽しんで研究していることが伝わってきました。

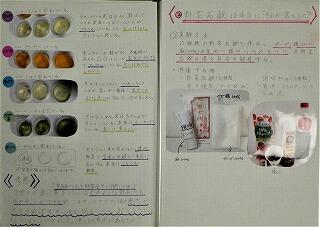

木村香乃音さん「野菜石鹸~ごみ問題解決にもつながる希望の石鹸~」最優秀賞

→木村さんは、実際にテレビなどで見た野菜石鹸に着目し、自分で作ってみようと考えテーマを設定しています。さらに、自分で作った野菜石鹸の洗浄力を独自の基準で評価している点もオリジナリティがあって素晴らしいです。また、野菜だけでなく、果物の果汁を使った果物石鹸のアイディアに至っては、研究を超えて、商品開発に近いレベルに達しています。これは、理科研究から、社会課題の研究へと発展できるテーマではないでしょうか。写真もきれいで見ていて楽しくなる研究でした。木村さんが楽しんで取り組めるテーマを見つけたことが勝因でしょう。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ

1月23日・24日の雨を待ちかねていたことでしょう。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

ちなみに、「トウキョウサンショウウオ」は、魚ではなく両生類です。「ウオ」とありますが、昔の人は、畑ドジョウとも呼んでいたらしく、水の中で泳いでいるものは、魚のようなものと考えていたのではないかと思います。

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

6

0

6

3

4