ひばり分教室 学習の様子

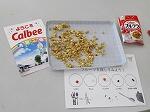

ひばり分教室「カルビーオンライン工場見学」

5月25日(水)総合的な学習の時間に、カルビー清原工場と教室をzoomでつないで工場見学を行いました。

一度は見たり食べたりしたことのある「フルグラ」や「かっぱえびせん」を生産している工場なので、興味をもって見学をすることができました。製造工程や厳しい衛生管理など、普段見られないようなところを見学しました。生産ラインの様子をリアルタイムで見せていただき、機械が大きな音を立て、いくつかの工程を経て製品ができあがるまでの様子は児童生徒たちにとって驚きだったようで、興味津々の表情で見入っていました。

また体験活動では、「フルグラ」の中に入っているドライフルーツを探しました。普段見ているフルーツと違う形のイチゴやリンゴなどを一生懸命探していました。

最後の質問コーナーでは、「フルグラ」の原料についての質問などに、わかりやすく丁寧に答えていただきました。

今回の工場見学を通して、普段、身近にあるものを多くの人たちによって作っていることを学ぶことができました。

このような機会を提供してくださったカルビー株式会社清原工場の皆様に心より感謝申し上げます。

一度は見たり食べたりしたことのある「フルグラ」や「かっぱえびせん」を生産している工場なので、興味をもって見学をすることができました。製造工程や厳しい衛生管理など、普段見られないようなところを見学しました。生産ラインの様子をリアルタイムで見せていただき、機械が大きな音を立て、いくつかの工程を経て製品ができあがるまでの様子は児童生徒たちにとって驚きだったようで、興味津々の表情で見入っていました。

また体験活動では、「フルグラ」の中に入っているドライフルーツを探しました。普段見ているフルーツと違う形のイチゴやリンゴなどを一生懸命探していました。

最後の質問コーナーでは、「フルグラ」の原料についての質問などに、わかりやすく丁寧に答えていただきました。

今回の工場見学を通して、普段、身近にあるものを多くの人たちによって作っていることを学ぶことができました。

このような機会を提供してくださったカルビー株式会社清原工場の皆様に心より感謝申し上げます。

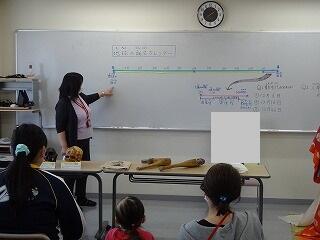

小学部 総合的な学習の時間「パンダについて調べよう」

児童たちの大好きな「パンダ」をテーマに定めて、調べ学習を行いました。

パンダは熊の仲間なのか、母パンダは子パンダの何倍の重さなのか、中国はどこに位置するのかなどを調べました。

2月17日にパンダのオンラインツアーに参加し、飼育員さんへ「パンダは笹以外に何か食べるのか」と質問し、リンゴやニンジン、動物用のビスケットなどいろいろな物を食べることが分かり、理解を深めることができました。

調べ学習を通して、考えたこと、感じたことを形にして、解決することができました。

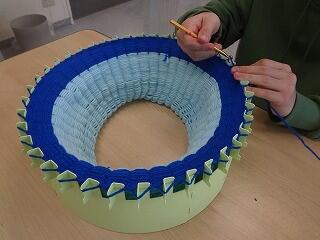

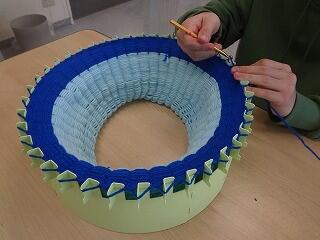

入院中の余暇の過ごし方を考えよう

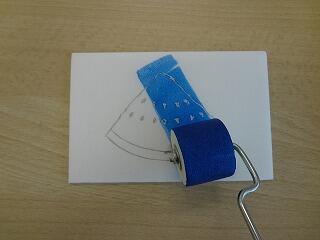

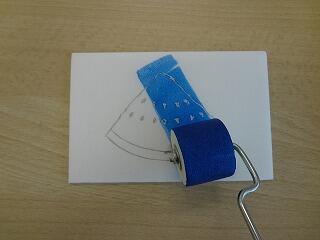

入院中にできる余暇活動について考え、編み物に挑戦しました。生徒たちにとって編み物は初めての経験でしたが、器具を使うことで簡単に編むことができました。

この日、初めて編み針を握った生徒ですが、すぐにその扱いに慣れて、「無心になれて楽しいです。」と話していました。

この日、初めて編み針を握った生徒ですが、すぐにその扱いに慣れて、「無心になれて楽しいです。」と話していました。

楽しい制作活動

ひばり分教室では、教科の学習のほかに、児童生徒がそれぞれの興味や関心に応じて制作活動に取り組んでいます。編み物、折り紙、ブロック玩具、紙工作、粘土などが人気で、児童生徒が夢中になって黙々と取り組む姿が見られます。様々な制限がある入院生活の中で、大切な楽しみの一つになっています。

写真は、小学3年生のお米粘土の作品です。「ハンバーグにチーズをのせたい。」「デザートのプリンにはさくらんぼをのせたい。」など、自分の食べたいお弁当の品を想像しながら、一つずつ丁寧に作りました。

写真は、小学3年生のお米粘土の作品です。「ハンバーグにチーズをのせたい。」「デザートのプリンにはさくらんぼをのせたい。」など、自分の食べたいお弁当の品を想像しながら、一つずつ丁寧に作りました。

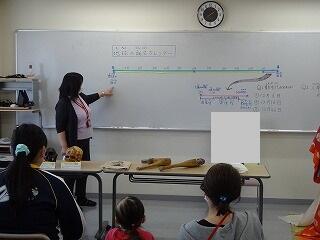

授業参観ウィーク

11月17日から11月30日まで授業参観ウィークを実施しました。

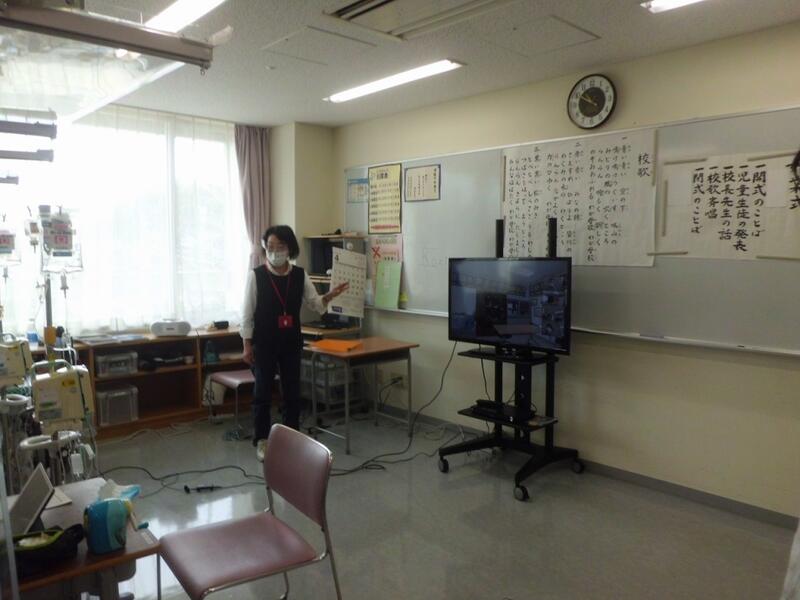

写真は、授業の様子を撮った動画を保護者が視聴しているところです。「子どもが緊張しながらも真剣に取り組む表情や笑顔がこぼれる様子を見ることができました。治療に取り組む一方で、楽しい学校生活が送れていることに安心しました。」との感想をいただきました。

日頃の学習の成果を保護者に見てもらうことで、児童生徒の学習に対する意欲を育むとともに、保護者に分教室の教育活動について理解を深めていただきました。新型コロナウイルス感染対策として、参観は、Web会議システムによる中継かビデオ視聴のどちらかを保護者が選び、行いました。

写真は、授業の様子を撮った動画を保護者が視聴しているところです。「子どもが緊張しながらも真剣に取り組む表情や笑顔がこぼれる様子を見ることができました。治療に取り組む一方で、楽しい学校生活が送れていることに安心しました。」との感想をいただきました。

科学の実験(クラブ活動)

10月のクラブ活動では、「身近な物を使って酸とアルカリを反応させる」という実験を行いました。それは、クエン酸(酸)を溶かした水に重曹(アルカリ)を加え二酸化炭素を発生させるというものです。無色透明の二酸化炭素の発生を目で確かめるために、色水の上に油の層を張ったり、容器の口を風船で覆ったりしました。すると、油の層には色水の玉が勢いよく上がっていき、風船は瞬時に膨らみました。それを見た児童生徒は「うわぁ~。」と驚きの声を上げました。

二酸化炭素の気泡が発生する速さや音、液体の温度の変化などを、自分の目、耳、手で確認することができました。実験を通して、普段は目に見えないものの存在に気付くことや、それを確かめる方法を学ぶことができました。

クエン酸が溶けた色水から油の層に、ブクブクと勢いよく二酸化炭素が発生しています。吸熱反応であるため、カップの外側から色水部分に触れると温度が低下していることが分かります。

ペットボトル内で発生した二酸化炭素が風船を勢いよく膨らませています。

病院探検(ドクターヘリの見学)

10月7日(木)にドクターヘリの見学を行いました。まずは、新型コロナウィルス感染防止対策として、現場に見に行く代わりに、パイロットの方がドクターヘリを案内してくれた動画を見ました。医療機器やストレッチャーなどが備え付けられている内部の様子が見られ、普通のヘリコプターとの違いがよく分かりました。その後、リモート中継で、児童生徒がパイロットの方に、ドクターヘリの燃料、飛行条件、仕事のやりがいなど、それぞれが疑問に思ったことを質問しました。ドクターヘリについて深く知ることができました。

カレンダー制作

カレンダーの制作を開始しました。

ひばり分教室では、毎年2学期に、児童生徒全員で協力して翌年のカレンダーを作成しています。カレンダーの挿絵には、スチレン版画で作った絵を使っています。その月や季節から各自が連想するものを描き、それを鉛筆などでスチレン版木に写し版画にします。児童生徒は一つ一つの工程に丁寧に取り組みながら、完成していく過程を楽しんでいます。

ひばり分教室では、毎年2学期に、児童生徒全員で協力して翌年のカレンダーを作成しています。カレンダーの挿絵には、スチレン版画で作った絵を使っています。その月や季節から各自が連想するものを描き、それを鉛筆などでスチレン版木に写し版画にします。児童生徒は一つ一つの工程に丁寧に取り組みながら、完成していく過程を楽しんでいます。

夏休み中の教室開放

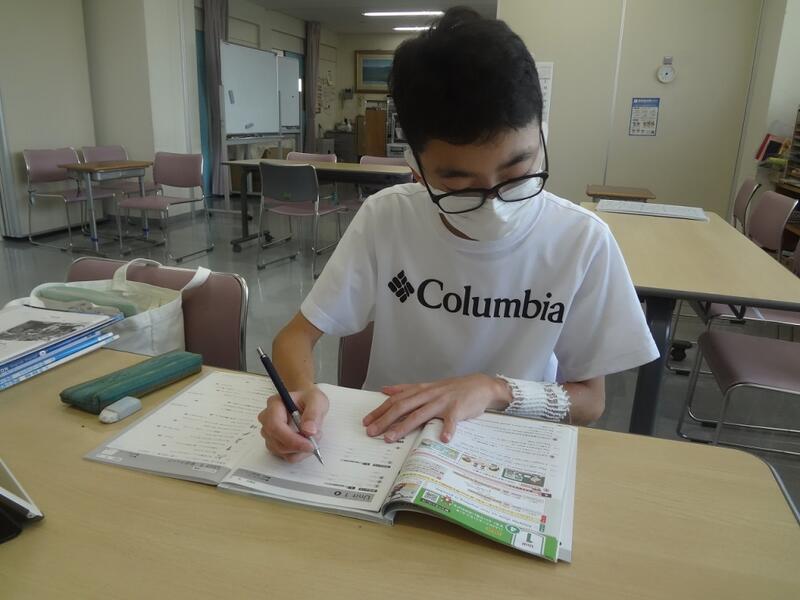

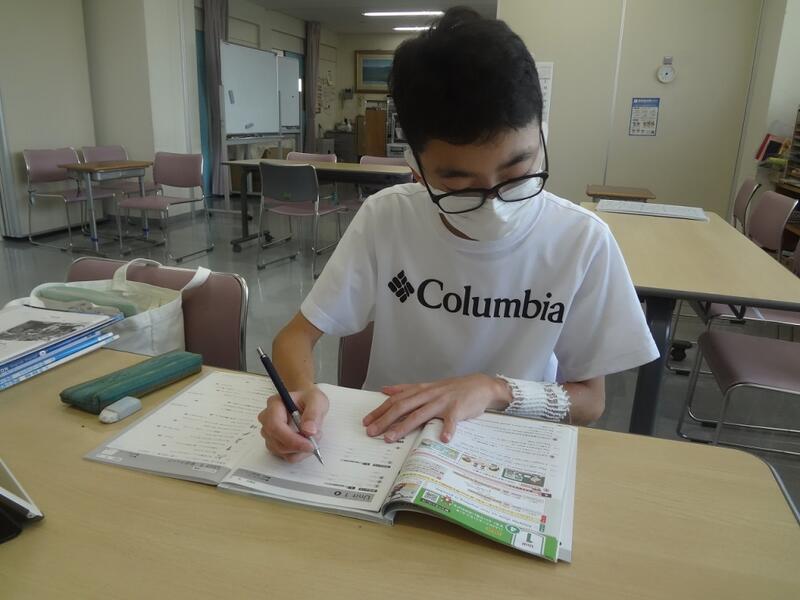

夏休み中に7日間の教室開放を行いました。

児童生徒が登校して、夏休みの宿題に取り組んだり、勉強のあと余暇活動を楽しんだりしました。夏休みの課題で難しいところを教員と一緒に行うなど、教室開放の機会を利用して学習を進める様子が見られました。

児童生徒が登校して、夏休みの宿題に取り組んだり、勉強のあと余暇活動を楽しんだりしました。夏休みの課題で難しいところを教員と一緒に行うなど、教室開放の機会を利用して学習を進める様子が見られました。

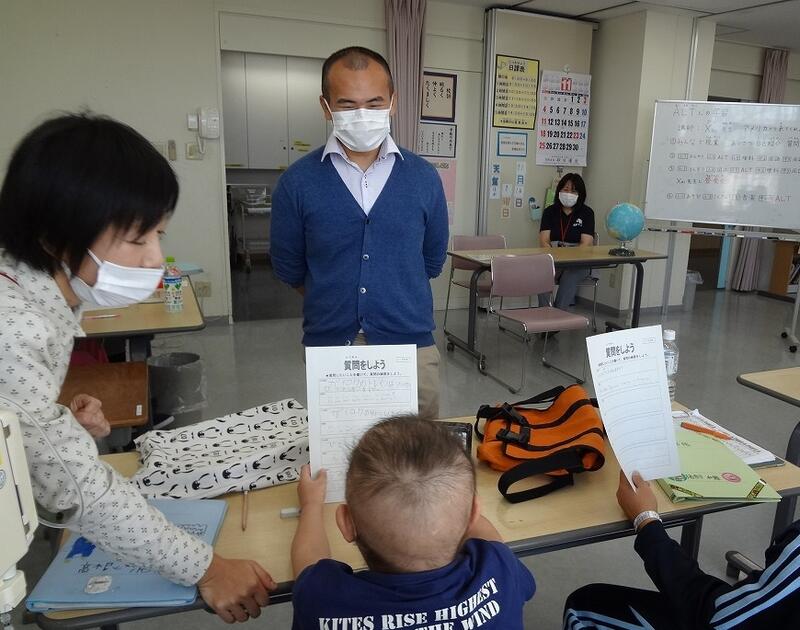

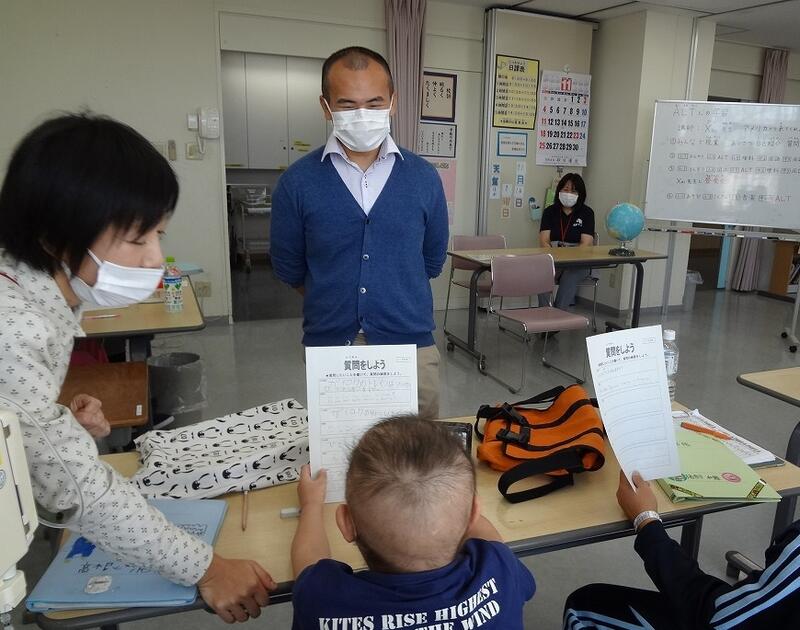

ALTとの学習

6月30日(水)にALTとの学習を実施しました。栃木女子高校とひばり分教室をパソコンでつなぎ、リモートで行いました。

一人ずつALTに自己紹介をしたり、ALTの出身国バルバドスについての話を聞いたりしました。自己紹介の内容についてALTから質問されると、どの児童生徒もすぐに答えることができました。また、バルバドスの自然や文化についての写真を見ながら話を聞きました。美しいビーチやおいしそうな食べ物に、皆が感嘆の声を上げていました。

第1学期始業式

第1学期始業式を行いました。

Web会議システムで教室と校長室をつなぎ、リモートで実施しました。児童生徒はそれぞれの学期の目標を発表し、校長先生からのお話を聞きました。

皆、少し緊張しているようでしたが、立派に式に参加することができました。

音楽家との交流

音楽家の粂川さんと原口さんに来ていただき、ひばり分教室の児童生徒や病棟患児たちと一緒に音楽鑑賞会を行いました。

バイオリンやピアノ、ビオラという楽器を使ったさまざまな生の演奏を間近で鑑賞し、児童生徒も心豊かに時間を過ごすことができました。

バイオリンやピアノ、ビオラという楽器を使ったさまざまな生の演奏を間近で鑑賞し、児童生徒も心豊かに時間を過ごすことができました。

授業参観・ふれあいレクリエーション活動

授業参観では、いつもより少し緊張した様子でしたが、主体的に学習に取り組むことができました。

ふれあいレクリエーションでは、結城美鶴先生と白鴎大の2人の学生さんをお招きし、茶道教室を行いました。

お抹茶とお菓子を味わいながら、さまざまな作法を教えて頂きました。児童生徒は実際にお茶を点(た)てる体験も行い、保護者や教員のために美味しいお茶を点ててくれました。児童生徒は初めての茶道に興味津々で、結城先生や学生さんの説明をしっかりと聞いていました。お茶の作法や歴史について学ぶ良い機会となりました。

ふれあいレクリエーションでは、結城美鶴先生と白鴎大の2人の学生さんをお招きし、茶道教室を行いました。

お抹茶とお菓子を味わいながら、さまざまな作法を教えて頂きました。児童生徒は実際にお茶を点(た)てる体験も行い、保護者や教員のために美味しいお茶を点ててくれました。児童生徒は初めての茶道に興味津々で、結城先生や学生さんの説明をしっかりと聞いていました。お茶の作法や歴史について学ぶ良い機会となりました。

学習発表会2019

児童生徒は本番に向けて、夏休みが終わってからカレンダー作りや練習に励んできました。当日は来賓や保護者の方々だけでなく、病棟関係者にもお越しいただいて、児童生徒の学習の発表を観ていただきました。

児童生徒はかなり緊張していましたが、練習の成果を発揮して発表することができました。

メッセージ発表では、児童生徒が感謝の想いを手紙に書いて読み上げ、主治医の先生に直接渡すことができました。

児童生徒はかなり緊張していましたが、練習の成果を発揮して発表することができました。

メッセージ発表では、児童生徒が感謝の想いを手紙に書いて読み上げ、主治医の先生に直接渡すことができました。

病院探検(ドクターヘリ見学)

獨協医科大学病院のご協力により、病院探検で栃木県のドクターヘリを見学させていただきました。

普段は教室や病室から眺めることの多いドクターヘリですが、今回は初めてドクターヘリを目の前で見ることができ、児童達は興味津々でした。児童達は操縦士や整備士の方々から聞いたことをメモにとったり、ドクターヘリの内部を見学させてもらったりしました。分からないことは意欲的に各々質問をして疑問を解決していました。

働く人たちの話を聞き、仕事への関心を高め、さまざまな人たちが働いていることを知ることができた病院探検となりました。

普段は教室や病室から眺めることの多いドクターヘリですが、今回は初めてドクターヘリを目の前で見ることができ、児童達は興味津々でした。児童達は操縦士や整備士の方々から聞いたことをメモにとったり、ドクターヘリの内部を見学させてもらったりしました。分からないことは意欲的に各々質問をして疑問を解決していました。

働く人たちの話を聞き、仕事への関心を高め、さまざまな人たちが働いていることを知ることができた病院探検となりました。

授業参観・ふれあいレクリエーション活動

授業参観では、児童生徒が学年ごとに分かれて国語や英語などの学習に取り組みました。一人一人が授業に意欲的に取り組み、学びを深める様子を保護者の皆様に見ていただきました。

ふれあいレクリエーションでは、齊藤道子先生を招き、ポーセラーツの制作体験を行いました。

絵付けをするお皿やカップを選び、思い思いの絵柄を貼り付けて、世界に一つだけのオリジナルの食器を作りました。

イメージ通りの素敵な作品に仕上げることができました。

ふれあいレクリエーションでは、齊藤道子先生を招き、ポーセラーツの制作体験を行いました。

絵付けをするお皿やカップを選び、思い思いの絵柄を貼り付けて、世界に一つだけのオリジナルの食器を作りました。

イメージ通りの素敵な作品に仕上げることができました。

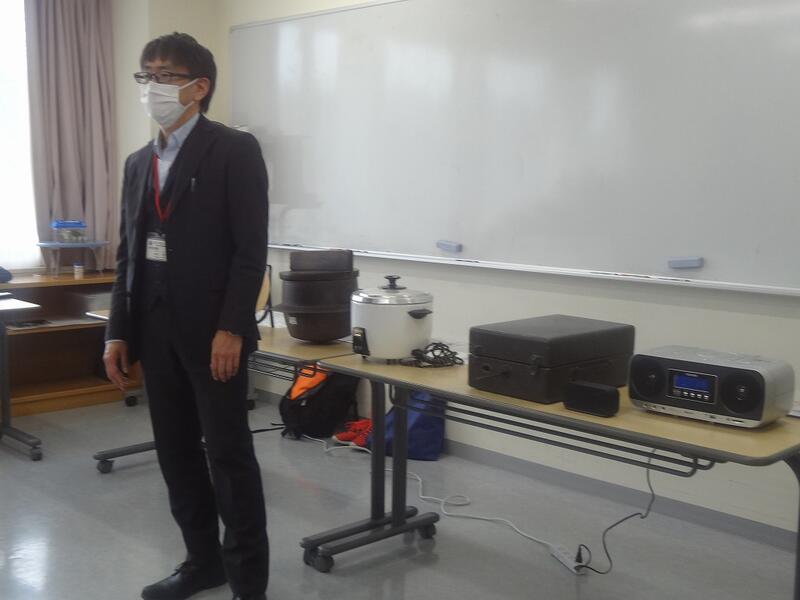

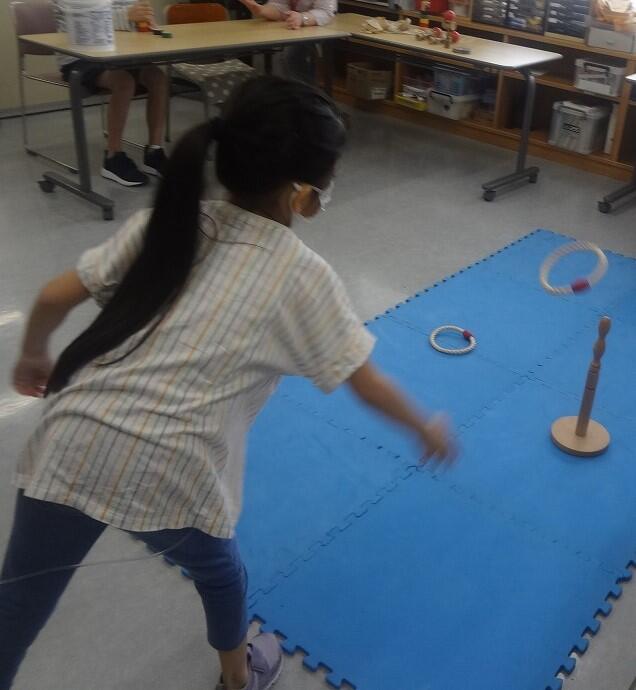

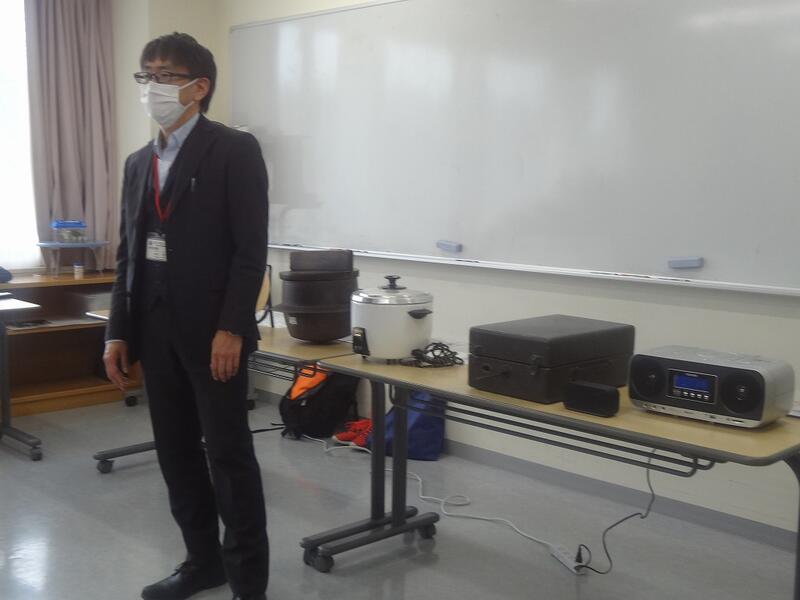

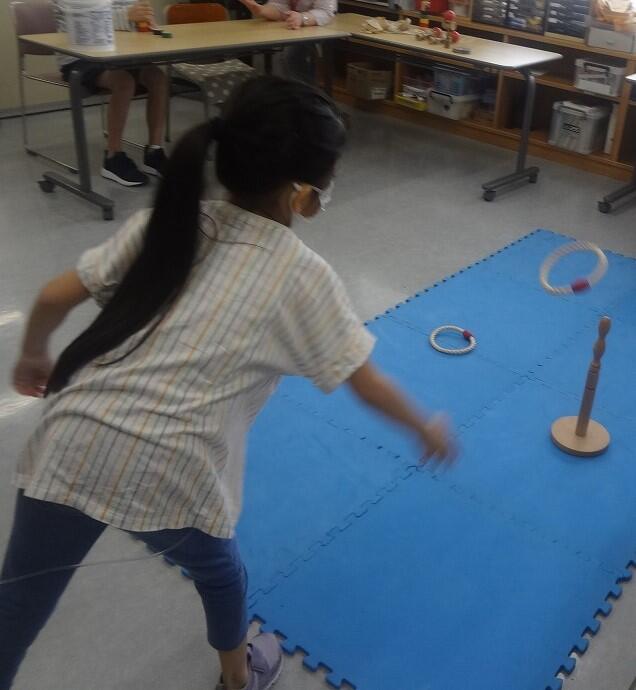

出前授業

栃木県立博物館からお二人の職員の方にお越しいただきました。

テーマは「古い道具を使っていたころの暮らしを調べよう」です。

前半は、古い道具についての説明を聞きました。昔の道具が今より不便だったのではなく、時代に合わせて道具が進化してきたことを学びました。

後半は、昔の電化製品を見たり、遊び道具を体験したりしました。

今まで見たことのないさまざまな道具に児童生徒は興味津々でした。

テーマは「古い道具を使っていたころの暮らしを調べよう」です。

前半は、古い道具についての説明を聞きました。昔の道具が今より不便だったのではなく、時代に合わせて道具が進化してきたことを学びました。

後半は、昔の電化製品を見たり、遊び道具を体験したりしました。

今まで見たことのないさまざまな道具に児童生徒は興味津々でした。

移動博物館

古生代から現代までのさまざまな化石や道具などを栃木県立博物館からお借りして、移動博物館を行いました。

児童生徒は、理科、社会、生活等の教科に関わる物品について教員から解説を聞いたり、実際に十二単を着用したりしました。展示物に興味津々で見学をし、学習内容をさらに深めることができました。

児童生徒は、理科、社会、生活等の教科に関わる物品について教員から解説を聞いたり、実際に十二単を着用したりしました。展示物に興味津々で見学をし、学習内容をさらに深めることができました。

音楽家との交流

今年度も、音楽家の粂川さんと原口さんをお招きして病棟の子どもたちと一緒に音楽鑑賞会を行いました。

ピアノやバイオリン、ビオラでの美しい演奏を聴きながら、身体を動かしリズムを取る児童生徒の姿が見られました。

普段は聴くことのできない生の楽器の音色を間近で聴くことができ、児童生徒にとってよい経験となりました。

ピアノやバイオリン、ビオラでの美しい演奏を聴きながら、身体を動かしリズムを取る児童生徒の姿が見られました。

普段は聴くことのできない生の楽器の音色を間近で聴くことができ、児童生徒にとってよい経験となりました。

ALTとの学習

1学期に引き続き、今学期もALTのザイ先生に来ていただきました。

英語で自己紹介を行い、その後は各学年ごとにALTとの学習を行いました。

小学部低学年は、“What color do you like?”の質問に対し、“I like ~.”で好きな色を答える学習を行いました。

小学部高学年は、“How often ~?”に対して“always” “usually” “sometimes” “never” の単語を使って、行動の頻度を答えていくクイズを行いました。

中学部は、余暇活動で行っているカードゲームを英語で行う活動をしました。

児童生徒は皆、英語に親しみながらALTの先生とすっかり打ち解け、活動することができました。

英語で自己紹介を行い、その後は各学年ごとにALTとの学習を行いました。

小学部低学年は、“What color do you like?”の質問に対し、“I like ~.”で好きな色を答える学習を行いました。

小学部高学年は、“How often ~?”に対して“always” “usually” “sometimes” “never” の単語を使って、行動の頻度を答えていくクイズを行いました。

中学部は、余暇活動で行っているカードゲームを英語で行う活動をしました。

児童生徒は皆、英語に親しみながらALTの先生とすっかり打ち解け、活動することができました。

本校体育施設の貸出

障害者スポーツ団体等によるスポーツ活動の振興を図るため、体育施設(体育館・校庭)の貸出を行っています。

利用につきましては、本校にお問い合わせください。

◆問合せ受付時間

平日 9:00~16:30

多言語対応

*クリックするとGoogle翻訳のページが開きます。翻訳が正確ではないことがあります。ご理解をお願いします。

献立表

献立表

給食

給食

給食

【地場産物活用献立】

ご飯 かんぴょうと冬野菜のシチュー 豚肉のカレー炒め レモンあえ とちあいかヨーグルト 牛乳

【ひとこと】

栃木県産の米、かんぴょう、白菜、かぶ、豚肉、ヨーグルト、牛乳を使用しています。冬野菜の代表の白菜には、風邪予防や免疫力アップに効果的なビタミンCが豊富に含まれています。

お知らせ

栃木特別支援学校のInstagram始動しました

学校の風景

来訪者

6

6

0

8

8

1

5