文字

背景

行間

SSH日誌

【SSH】宇女高SSH通信2016V0l.4を掲載しました

【SSH】2年文型講演会

SSH 2年文型講演会

平成28年10月22日(土)

本校 明鏡寮ホール

2年文型生徒

(1) 講師 「自然科学との関わり方」 |   |

昨年度に実施し好評であったので、今年度もほぼ同様の内容で実施していただいた。

実施会場を昨年度は体育館で実施したのを今年度は明鏡寮ホールでの実施となった。

アンケートの結果は、ほぼすべての項目で昨年度より良好な回答が多かった。

文型の生徒だけに進路の参考になった生徒はほかの項目に比べると少ないが、それでも過半数の生徒は参考になったとしている。

文型の職業でも自然科学的な考えが必要な場面もあるということを認識してくれれば、こちらの意図するところである。

【生徒の感想】

・なぜ理科を学ぶのかという問いに対しての答えとして、政治的、歴史的な観点が関わっているということを学び

改めて理科という教科を見つめ直すきっかけになった。

・自分の進路と理科とをかんがえると離れた存在に思いがちだが、今回のテーマの地震といった自然科学は

生活と密接に関わっているため、身近なものに感じられた。

・地球環境に対する考え方について深く知ることができ、科学的に客観的に考えることの重要性を改めて強く感じた。

また、地震のことをよく知って、日頃から地震に備えていかなければいけないと感じた。

科学リテラシーが必要であるということがわかった。

【SSH】出前授業Ⅱ

出前授業Ⅱ

平成28年10月19日(水)

本校 物理講義室、生物実験室、明鏡寮ホール

希望者

| ||||||

【工学】 「機械工学 × スクーターの開発」 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 畠井 文子 氏 自動二輪車(スクーター)の開発における機械工学の関わりについて話を聞いた。 材料力学は部材の変形量、強さの評価を対象とする学問であること、自動車エンジニアの仕事、 進路や職業選択の観点について学んだ。 |  | |||||

| | ||||||

| 【農学】 「小さくても実はスゴい!ミジンコの環境適応能力」 宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター 准教授 宮川 一志 氏 ミジンコの持つ環境適応能力について講義と観察で学んだ。 顕微鏡を使いミジンコの餌の食べ方、血液の流れ方などについて細かく観察。 小さなミジンコの持つ大きな散在能力に驚き、生命の持つ力について考えさせられた。 |  | |||||

| | ||||||

| 【医学】「先輩が語る女医のJoy!?」 東京女子医科大学 東医療センター 病院長 上野惠子 氏 女性が手に職をもつことの意義、職業観、子育てとの両立、部下との関わり方など、 広く人間の生き方についての話を聞いた。 周囲の人達の応援団になること、同僚や部下ひいては家族を愛することについて考えさせられた。 |  | |||||

希望者を対象としているため、参加生徒の意識は高いことが、アンケート結果から窺い知れた。

それぞれの分野において、興味関心の向上や進路の参考につながったと思われる。

以下は生徒の感想である。

【生徒の感想】

(農学)説明だけでなく、実際にミジンコを観察しながらの講義だったので、ミジンコの構造や生態についてがよく理解できました。

(農学)獣医学志望なので、研究の楽しさを感じた。ミジンコは小さい生物だけど、化学物質の影響などミジンコを通して学ぶこともあるのだと感じた。

(工学)工学部の中にも様々な学科の種類があることがわかったので、もっと知りたいと思った。

(工学)企業に勤めている方のお話を聞く機会はなかなかないので、とても新鮮だった。

活躍している理系の女性の話を聞いて、将来の仕事への不安が軽くなりました。

(医学)成功したことも失敗したことも次につながっていて、いろいろな経験をすることは大切だとわかった。

(医学)1人の女性として人に応援されるような立場でありたいと感じた。

【SSH】1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成28年10月14日(金)

本校 第一体育館

1年生 及び 希望保護者

(1) 講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |    |

アンケートの結果は「参加して良かった」が98.5%を初め、例年通り良好な結果であった。

昨年は、放送機器の不具合もあったせいもあり、若干厳しめの評価があったが、

今年は問題なく実施できたため、元の高い評価に持ち直した。

講義の内容も重要であるが、講義を聴く環境もアンケート結果には反映されるようである。

人数の関係で、生徒は体育館で床に座っての実施としているが、もっと整った環境で実施すると、さらに良い結果になるかもしれない。

【生徒の感想】

・今まで疑問に思っていなかったことでも、言われてみると不思議だと思うことが、けっこうありました。

何気ないことでも少し考えたりすると不思議なことが見えてくるのかなと思いました。

色々なことに注意を払って考えていくようにしたいです。

・規則にも理由がある。今まで私は規則を疑問に感じず、何も考えずに守っていた。

研究をするにあたってはグレーゾーンやチャレンジする精神が必要だと知ったので何事も疑問を常に抱いていこうと思った。

・自分には明確な夢がまだ無いが、自分の得意分野や楽しく探求精神を持って取り組めそうなことに挑戦してみたいという気持ちが深まった。

自分が将来望む未来を描くために、辛いことがあっても頑張り続けたいと思えた。

【SSH】サイエンスダイアログ

サイエンスダイアログ

平成28年10月17日(月)

本校 社数室、明鏡寮ホール、生物室、教室

1年生

| ||||||

【物理学】「見えない世界への旅ーーマイクロ、ナノを覗く」 理化学研究所 Maria Vanessa C. Balois博士(フィリピン) ナノサイズの物質の物理的、科学的特性をラマン分光器(Raman spectroscope)を使って解明する。 |  | |||||

| | ||||||

| 【医学】 「腎不全と心臓病」 東京大学医学部付属病院 Suang Suang Koid 博士(マレーシア) 同行者:下澤達雄 先生 心臓と腎臓の緊密な機能的関連性と臨床における現状。 |  | |||||

| | ||||||

| 【生物学】「遺伝子操作による干ばつに強い作物の開発」 東大大学院総合文化研究科 Saumya Awasti 博士 品種改良の現状と課題。 イギリスでの客員研究生時代、結婚、子育てと研究の両立など生徒の興味を引く話題があった。 |  | |||||

| | ||||||

| 【化学】「対称性と物質の生成」 東京工業大学科学技術創成研究院 Aude Bouchet 博士(フランス) 同行者:今野裕貴 先生 アミノ酸イオンクラスターにおけるキラル分子認識の研究。 |  | |||||

4講座とも女性の講師で女性研究者をめざす生徒にとっては大変参考になるお話だった。

1年生は、生物と物理は履修しているものの、化学の知識はほとんど無い中で講義をしていただいた。

図表や実物モデルで分かりやすく説明していただいたものの、難しく感じた生徒はいたようである。

いくつかの講義で実施された実験は一様に好評であった。

英語については「予想外に理解できてうれしかった。」と「理解できず、英語の大切さを痛感した。」があったが、

いずれにせよ今後の取り組みに活かされるものと期待できる。

【生徒の感想】

(物理)・英語なので全くわからないかと思ったが、意外と理解できた。実際にやってもらったものも(実験?)楽しくて、より理解が深められた。

・難しい単語は「~に似ている」などと具体例を出して説明してくれたのでよくわかった。

・先生が明るかった。

(医学)・医学についてだけでなく英語も同時に学べた。参加型(グループワーク)なのが良かった。

・人によって臓器にも個性があって、同じ病気でも一様にならないことがわかった。

・実際の写真を見ての診断体験が興味深かった。医学への意欲が増した。

(生物) ・専門的な単語が多く難しかったが、図がわかりやすく理解できた。

・女性の研究者のお話が参考になった。

・干ばつに強く、かつおいしいお米を作るロマンを感じた。

・作物生産(?)は大切な仕事だとわかった。英語をもっと勉強しなければと思った。

(化学)・実験や模型でわかりやすかった。

・専門的な化学知識を学ぶとともに英語の聞き取り力や単語力が鍛えられた。

・これから化学を学習する上での関心が高まった。

・エナンチオーマーという鏡面関係がとても興味深かった。偏光性は難しかった。

【SSH】理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

平成28年9月14日(水)

本校 明鏡寮ホール

希望者41名

【講師の所属】 |    |

1年生中心の参加であったが、進路のことで考えている3年生も多数の参加があった。

説明した卒業生は、SSクラスの出身なのでパワーポイント等を使ってプレゼンすることには長けており、興味深い話をしてくれた。

そのお陰もあり、内容を理解して興味関心が向上し、進路の参考になった生徒が多かったようである。

以下は、在校生の記述である。

【生徒の感想】

・勉強をすることの大切さがわかった。

SSHで得られる経験はとても大きなものだと知ることができ前よりも興味がわいた。

・1,2年の時にも参加しておけばよかった。先輩方のプレゼンや話の内容から感じられる人間性が素晴らしかった。

・様々な学部の先輩の話を聞くことができ、自分の希望している学部以外にも興味を持つことができた。

・SSクラスに入ればよかったと少し思いましたが、通常理型クラスでも多くのプログラムがあり経験を積めるので、それを生かしていきたいと思いました。

【SSH】科学英語ディベート講座

科学英語ディベート講座

平成28年6月11日(土)

本校 明鏡寮ホール

(1) 講師

(3) 論題 1. A robot dog is better than a real dog. |   |

初心者にはかなりハードルの高いものであったが協力しながら実践ゲームをすることができた。経験には差があったが自分の考えを発表したり、相手に反論したりと、メモや単語リストを頼りに有効に時間を使うことができた。

今年は新たに、足利高校の生徒の参加があり、裾野が広がった。初めは緊張していたが、チーム内で協力することで負荷が軽減され、2ラウンド目は余裕が見られた。普段は馴染みのないロボット犬や自動運転車に関するテーマを考えるよい機会となったようだ。

本校は1年生のみ13名の参加があり、実施後のアンケートにおいては極めて満足度の高い結果となった。参加者のほとんどは英会話部の生徒であったが、更に興味関心が深まったと答える生徒が多く、進路選択の参考になったと考えているようだ。

また、自由記述欄には、「即興型は考える時間が少なくて大変だが、チームで協力して取り組めるので楽しい」との意見も多く、協同学習の実践にもつながるのではないかと思う。

今後の課題としては、裾野をどれだけ広げられるか、ディベートの楽しさを多くの人に知ってもらえるような取り組みを考えたい。

大学実験講座

大学実験講座

平成28年8月24日(火)

宇都宮大学教育学部

2年生希望者

| ||||||

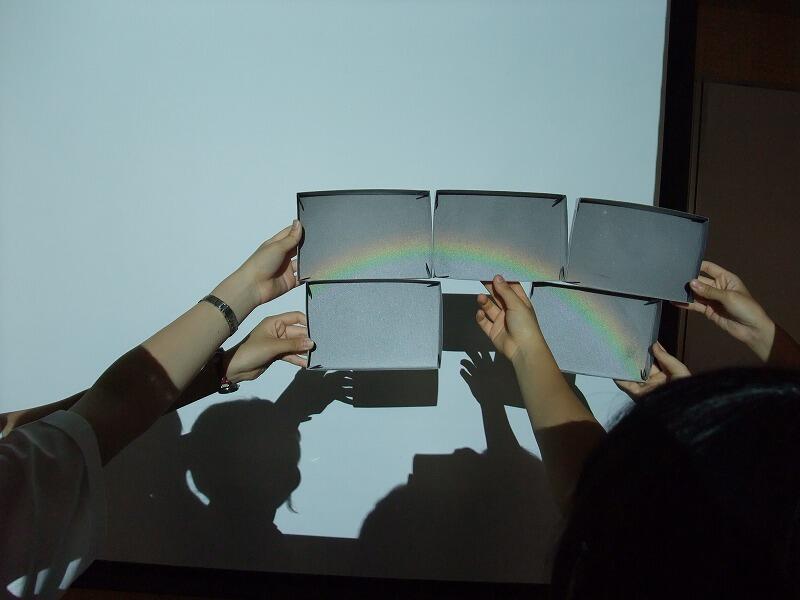

【物理学】 「身の回りの色のしくみ」 | ||||||

【化学】 「液体の金属、水銀の科学」 | ||||||

【生物学】 「魚の染色体の観察」 タイリクバラタナゴにコルヒチンを注射し、細胞分裂中期で分裂を停止させた。解剖し腎臓を取り出し、処理を行い染色体標本を作製し、観察した。染色体、魚類の体のつくりなどを学んだ。 | ||||||

| | ||||||

| 【地学】 「珪藻観察からみる地質学」 宇都宮大学教育学部 松井誠一郎氏 示相化石、示準化石について説明を受けた後、鶴田沼と塩原湖成層の堆積物の含まれる珪藻化石のプレパラートを作成し観察した。珪藻の種類による採取した場所の環境の違いについて学んだ。 |  | |||||

宇都宮大学のGSC事業と連携して実施している。移動にバスも用意していただき、生徒にとって参加しやすい環境になった。結果、参加する生徒が例年より1.8倍程度に増えたが、アンケートの結果、理解度や興味関心は例年通り良好な結果になっている。

【生徒の感想】

・物理と聞くと複雑な計算などあまり好かれないイメージがあるが、身の回りの現象と結びつけることで自分の中に疑問が生まれ、より知りたいという意欲が芽生えるいいきっかけになった。

・金属が温度が低いほど電流が流れやすいということを聞いたときは予想と違い驚いた。また、水銀を使って真空を作る実験を実際に見て昔の人のすごさがわかった

・生きている魚から細胞を取り出し、処理をし標本にするまでの過程を体験することとと、授業で学んだ内容が結びついてより理解が深まった。染色体のことだけでなく、染色体の研究の歴史や方法を学ぶことができとてもためになった。

・生きている魚から細胞を取り出し、標本として処理する過程を見ることで授業で学んだ内容をより深く理解することができた。

【SSH】SSH指定女子校研究交流会1

SSH指定女子高校研究交流会

平成28年8月23日(火)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |    |

大学の先生、学生、他校の生徒など、様々な立場からの貴重な話を聞くことができ、有意義な交流会となったようである。

【生徒の感想】

・大学生や他校生と話すことができ、視野を広げることができてよかった。

・学ぶだけでなく考えることが重要であることが分かった。

・相対論と素粒子論の結びつきを知れて研究への関連づけの参考になった。

・普段はあまり使うことができない双眼実体顕微鏡をたくさん使うことができ、使い方を学べてよかった。

・他校生との交流によって視野が広がるとともに、自分の研究テーマについても説明することで整理することができた。

・大学生や大学院生から生の声を聞くことができてよかった。

・情報の整理の方法・条件分けの方法など、学校では教わらないことを学習することができ、実験でも生かすことができると思った。

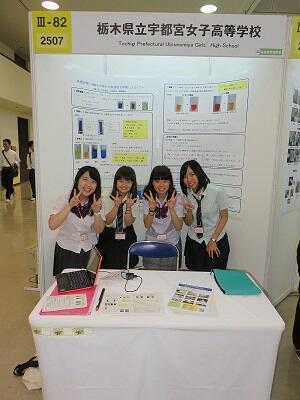

【SSH】SSH生徒研究発表会(神戸)

平成28年度SSH生徒研究発表会 (神戸)

平成27年8月10日(水)、11日(木)

神戸国際展示場

3年生(SSクラス) 4名(ポスター発表)

(1) 日程 8月10日(水) |     |

参加したのは、発表者3年生4名、見学者2年生10名で、いずれもSSクラスの生徒で、研究に対する意識が高い生徒なので、興味関心等を向上させるのに大きな効果があったことが、アンケートその他から伺うことができる。

発表者は、それなりに準備をして発表会に臨んでいたが、聞く側からするともっと様々な疑問点が上がることが分かった。

見学者は、1年後に発表するのにイメージを大分わかせることができた。

【生徒の感想】

・【発表者】質問対策をして発表会に臨んだが、用意した以上の質問が飛んできていろいろな角度から自分たちの発表を見つめ直すいい機会になった。

・【発表者】自分たちの発表を専門の方たちに聞いてもらったことで、3月の本発表よりも活発な質問をしてもらえたのでやりがいがあった。

・【見学者】常に「なぜ」という気持ちを忘れずにいることの大切さを実感した。

先輩の発表もわかりやすく、また実験での工夫の仕方も学ぶことができたので、自分たちの研究にも生かしたい

・【見学者】どれもハイレベルでわからないことも多かったが、とても面白かった。発表会でしか学べないことも多く学べたのでこれから生かしていきたい。