文字

背景

行間

建築デザイン系の日々

「コラージュ」授業 (建築デザイン科3年住環境コース)

この授業は、デザインに関わる基礎から専門分野まで幅広く学びます。本日は、このデザイン技術の授業で「コラージュ」が行われました。

「コラージュ」とは、現代絵画の技法の1つで、フランス語の「糊付け」を意味する言葉です。

通常の描画法によってではなく、ありとあらゆる性質とロジックのばらばらの素材(新聞の切り抜き、壁紙、書類、雑多な物体など)を組み合わせることで、壁画のような造形作品を構成する芸術的な創作技法です。

生徒たちは、各々の完成でコラージュ作品の制作に取り組んでいます。

「技能五輪建築大工部門栃木県予選会」に挑戦 (建築研究部)

本校からは、建築研究部2年、神山颯斗さんと野口琉生さんの2名が参加しました。

課題は、2級建築大工技能検定実技課題と同じで、県代表を決めるため高得点者のみ、全国大会に出場できます。

この日のために日夜練習に励んできた成果を発揮し、技能五輪全国大会に出場できることを願っています。

神山さん、野口さん、大変お疲れさまでした。

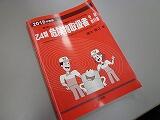

「3級建築大工技能検定」建築デザイン科建築研究部

平成31年1月12日(土)に、3級建築大工技能検定試験(主催:栃木県職業能力開発協会)が、宇都宮工業高校を会場に実施されました。

受検者数は37名で、本校からはその内9名が受検しました。今年度から課題内容が、平垂木小屋組みから隅木小屋組みの加工に変更になり難易度が上がりました。

2月上旬に学科試験があり、実技試験と学科試験の両方を合格して、3級大工技能士の資格を取得することになります。

日頃から合格を目指し練習してきました。全員が合格することを願っています。

「3年生進路体験発表会」建築デザイン科2年

建築デザイン科2年の塙椋平さん(泉が丘中身)は、「3年生の貴重な体験談を聞けて進路決定に大にい役立つと思います。」「先輩の話を参考に早めに準備をしていきたいです。」と、話しています。

上級生の実体験を、全員がメモを取り真剣に聞き入り、とても有意義な時間となりました。

「園児にクリスマスプレゼント」 建築研究部

木製飛行機は、全長約1.7m、翼幅約1.8mで、木工の楽しさや面白さを感じてもらうために製作したものです。

副園長の鈴木昭江様は、「子ども達の背丈に合っていて、夢が膨らむ」「木を加工する良い開会になります。」と話されていました。

この日、鈴木宏明園長様から、木製飛行機贈呈に対する感謝状を頂きました。

この様子は、下野新聞(H30.12.25)に掲載されました。

「建築模型実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑯)

建築デザイン科2年生の実習に、「建築模型実習」という授業があります。

この授業は、与条件から建築実CADにより、平面図、立面図、展開図などを作成し、2階建ての木造住宅模型を製作するものです。

2階建て木造住宅の設計方法や模型製作のテクニックを学びます。3年次に行う卒業設計の基礎となる部分なので、とても重要です。

建築デザイン科2年の片柳優希さん(大平中出身)は、「建築模型はこの学科でやりたかったことです。」「細かい作業が多いですが、とても楽しい授業です。」と、話しています。

この経験を活かし、人々にやさしい住宅空間の設計をして欲しいです。

「とちぎものづくりマイスター講習会」 建築研究部木造班

平成30年度の事業では、斎藤良吉様、石川治様を講師としてお招きし、合計8回の実技指導が行われました。

今回の講習会では、宮大工として県内外の寺社仏閣建築を作られている石川様から、ノミやカンナの手工具調整方法を指導頂きました。

参加した建築デザイン科2年の斎藤有紗さんは、「宮大工の巧みな技を見られて、大変勉強になりました。」「また機会があれば参加したいです。」と、話しています。

「学生向け木造住宅講習会」に参加

午前は、壬生町の新築住宅(栃木県産木材使用)と、プレカット工場のテクノウッドワークス(株)を見学し、午後は宇都宮市の栃木県林業センターで、木材の強度試験を見学し、木の性質やとちぎの木の強さを科学的・実証的に学びました。

これらの体験は、今後の建築設計に大いに役立つ講習会でした。

「建築模型実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑯)

この授業は、与条件から建築実CADにより、平面図、立面図、展開図などを製作し、2階建ての木造住宅模型を製作するものです。

2階建て木造住宅の設計方法や模型製作のテクニックを学びます。3年次に行う卒業設計の基礎となる部分なのでとても重要です。

建築デザイン科2年の片柳優希さん(大平中出身)は、「建築模型はこの学科でやりたかったことです。」「細かい作業が多いですが、とても楽しい授業です。」と、話しています。

この経験を活かし、人々にやさしい住宅空間の設計をして欲しいです。

「厚生労働省つなぐ化事業」への参加 (建築研究部)

この事業は、厚生労働省が、若年者と建設業界の架け橋となるよう、地元企業の見学会や出前授業を実施します。

本校建築研究部は、栃木県産木材の需要拡大、活用として、星野工業株式会社、株式会社栃毛木材工業、木材乾燥協会の見学をしました。

最先端の木工5軸マシニングセンタや伝統工法や木工品製作方法を学び、授業では経験できない経験をさせて頂きました。

この様な機会から、多くの生徒や地域の方々が建設業に目を向けてもらえることを期待しています。

「屋根瓦葺実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑮)

この授業は、実物大の屋根小屋組を建ち上げ、屋根下地材、アスファルトルーフィングを敷き、その上に日本瓦を葺き仕上げをする授業です。

建築デザイン科2年の石井貫地さん(落合中出身)は、「楽しく屋根の構成方法が学べました。」「とにかく建築実習は楽しいです。」と話しています。

建築デザイン科の実習は、実践的で楽しい実習が多いです。全員が積極的に取り組んで体験的に建築実務を学んで欲しいです。

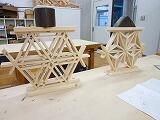

「デザイン壁強度比較実験」建築デザイン科3年 (課題研究紹介3)

建築デザイン科3年生の授業に、課題研究があります。課題研究は、各自が研究テーマを掲げ、そのテーマに沿って1年間研究し、年度末にその成果を発表するものです。その中の一つに、「デザイン壁強度比較実験」班があります。

この班は、木造住宅の壁筋交いに、様々なデザイン壁を作りその強度を比較する実験を行っています。検証には多くの時間と労力がかかりますが、生徒たちは一所懸命にデザイン性を高く、更に強度の高い壁の研究をしています。

生徒たちの発想力に毎日驚かされています。課題研究発表会後、完成した作品や実験データをホームページでアップします。

「建築技術検定試験製図部門」受検 建築デザイン科2年

この試験は、学科部門と製図部門があります。製図課題は、与えられた条件から平面課題を複線化し、更にその小屋伏せ図を2時間30分以内に描くものです。

木造在来工法の考え方で描かれる小屋伏せ図は、古民家に使われる松丸太の小屋梁を配するものです。

全員が合格できるように学習に励みました。

全員合格を願っています。

「3級技能検定実技試験 建築大工工事作業 成績優秀者賞」を受賞

平成30年11月27日(火)に、宇都宮市文化会館にて、栃木県職業能力開発促進大会(栃木県職業能力開発協会主催)が開催されました。

表彰式において、建築デザイン科2年の野口琉生さんが、建築大工工事3級部門で、成績優秀者賞を受賞しました。

今年1月に行われた建築大工3級試験(栃木県職業能力開発協会主催)で、参加者42名中、第1位の得点を獲得して、成績優秀者となりました。

建築デザイン科2年の野口琉生さんは、「社会人も受験した試験で1位の成績を収める事ができて大変光栄です。」「今後は、技能五輪全国大会出場に向けて頑張ります。」と話しています。

今後も活躍されることを期待しています。

「建築模型製作経過」建築デザイン科3年(課題研究紹介2)

課題研究は、各自が研究テーマを掲げ、そのテーマに沿って1年間研究し、年度末に発表をするものです。その中で、世界の建築遺産を調査し、建築模型製作するチームがあります。このチームは、日光陽明門やアンコールワット、ル・コルビュジェ設計のサヴォア邸など、多数の模型製作をしています。

建築デザイン科3年の内田百香さん(姿川中出身)は、「建築史などで学習した世界遺産の建築模型を製作することで、建築的内容を深く理解することができました。」「模型製作は緻密で大変な作業ですが、とても楽しいです。」と話しています。

完成まであと少しです。後輩の為に精度の高い作品を製作して欲しいです。課題研究発表会後、完成した作品をホームページでアップします。

とちぎものづくりフェスティバル2018「建築大工部門敢闘賞」

競技課題は、2時間30分の時間内に、木造建築在来工法の基本である、兜蟻の仕口加工や、土台や桁をつなぎ合わせる鎌継ぎ加工を正確に仕上げる競技です。

県内の社会人や各地区共同校、高校生の代表18名が参加する中で、飯塚康太さんが見事、「敢闘賞」になりました。

建築デザイン科3年の飯塚康太さん(大沢中出身)は、「3年生最後の競技大会で敢闘賞を頂けたことは大変嬉しいです。」「今後は後輩の指導に務め建築研究部木造班をバックアップしたいです。」と話しています。

飯塚さん、佐藤さん3年間の建築大工に関する研究、大変お疲れ様でした。この経験を今後に活かして欲しいです。

とちぎものづくりフェスティバル2018「建築製図部門第3位」

競技課題は、2時間30分の時間内に、建築平面図や立面図を正確に描き上げる競技で、図面精度と図面の美しさなどを競う競技です。

県内の各地区共同校や高校生の代表16名が参加する中で、前橋香織さんが見事、第3位になりました。

建築デザイン科2年の前橋香織さん(宮の原中出身)は、「練習の成果が発揮できて良かったです。」「建築製図は大好きなので、もっと上手に描けるように取り組みたいです。」と話しています。

3名の皆さん、競技会に向けて夜遅くまで練習お疲れ様でした。この経験を今後に活かして欲しいです。

「危険物取扱者試験勉強」 建築デザイン科1年

建築デザイン科1年生では、平成30年12月8日(土)に行われる危険物取扱者試験乙4類「(一財)消防試験センター主催」を全員が受験します。

建築デザイン科1年の瀬沼隆晟さん(吹上中出身)は、「危険物に関する物理学や科学が難しいです。」「建築基準法と消防法の関連が強いので必ず資格を取得したいです。」と話しています。

建築の設計をしたり、現場を管理する監督には必要な資格です。全員合格に向けて頑張ってくさい。

「鹿沼組子耐力壁実験」建築研究部

今回の実験は、仕様や施工方法を変えて強度試験を行いました。予想を超える強度を得られたので、今後も研究を重ねていきます。

「3D-CAD実習」建築デザイン科3年(実習紹介⑭)

建築デザイン科3年生では、3D-CAD実習を行っています。

スケッチアップというCADソフトを活用し、平面詳細図や断面図を参考に立体的図を作成する実習です。

課題は安藤忠雄氏設計の住吉の長屋です。製作を通して有名建築家の設計意図を読み取る実習です。

建築デザイン科3年の山岸祐貴さん(明治中出身)は、「設計図を読み取り3D図面を完成させるのは難しいです。」「有名建築家の作品を学ぶことで、形態の構成方法が理解できて良かったです。」と話しています。

建築デザイン科では、たくさんの実習があります。楽しく学び建築に強い関心を持ってもらいたいです。