文字

背景

行間

建築デザイン系の日々

課題研究(建築デザイン科3年)

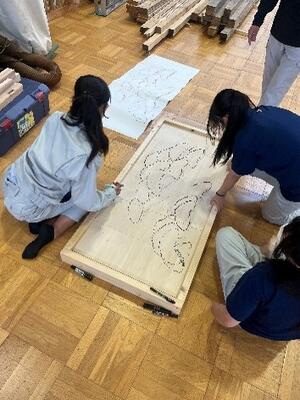

建築デザイン科3年生の課題研究は、班に分かれて研究テーマを決め研究や作品製作をしています。模型製作班は10月25日・26日に福島県郡山市で開催される第35回全国産業教育フェア福島大会に展示する能舞台の模型製作をしています。ハンモック製作班はハンモックの安全性を追求し、フレームの加工・調節に苦労していました。

写真1 模型製作

写真2 ハンモック製作

インターシップにむけて(建築デザイン科2年)

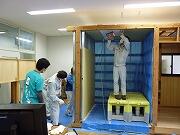

インターンシップに向けて建築デザイン科2年生では、安全衛生教育講話とバーチャル現場体験型学習を実施しました。

写真1 講話

写真2 バーチャル体験型学習

材料実習・木材加工実習(建築デザイン科2年)

材料実習ではコンクリートの調合について、木材加工実習では仕口・接手の加工について学びました。

写真1,2 材料実習

写真3,4 木材加工実習

建築施工体験学習・安全学習(建築デザイン科)

9月4日(木)・9月5日(金)に2年生が建築施工体験学習を行いました。4日は土工事・鉄筋工事・外装工事・左官工事・タイル工事・内装工事の体験学習を実施し、5日は清水建設(株)の安全体感車『甕割号(かめわりごう)』でVR体験とワイヤー挟まれ体験や感電体験など建築現場に潜む危険のリアル体験を実施しました。

(写真1)建築施工体験学習1(写真2)同 2

(写真3) 建築施工体験学習3 (写真4)危険体験研修

大学研究室でのインターンシップ(建築デザイン科)

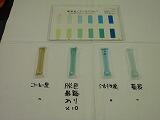

8月21日(木)・22日(金)に、3年生4名が日本工業大学・建築学科・那須 秀行教授の木質構造研究室で、研究室インターンシップに参加しました。

写真1「開講式」 写真2「実験1」

写真3「実験2」 写真4「集合写真」

ものコン関東大会(木材加工部門)出場(建築デザイン科)

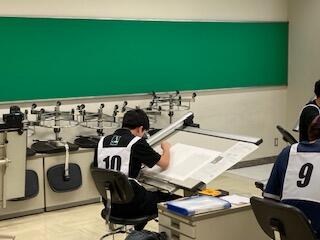

8月26日(火)埼玉県の日本工業大学で、高校生ものづくりコンテスト関東大会(木材加工部門)が開催され、建築デザイン科2年生の梅澤悠希さんが出場しました。

6位入賞はできませんでしたが、次年度の活躍を期待します。

林業学習(建築デザイン科)

8月18日(月)・19日(火)に本校会場で、林業基礎トライアル研修を実施しました。

内容は、刈払機取扱作業者の安全衛生教育です。19日(火)の午後は林業について学習しました。建築デザイン科2年生18名が参加しました。

【写真1】研修講義 【写真2】実習

【写真3】実習2 【写真4】林業学習

環境学習講座を開催(建築デザイン科)

7月29日(火)宇都宮市環境学習センターにおいて、令和7年度環境学習講座(同主催)を行いました。

当日は小学生が参加、本校オリジナルデザインの木製小物入れを製作、本校生徒6名がその講師役を務めました。

㊗️県ものづくりコンテスト木材加工部門2位入賞(建築デザイン科)

7月26日(土)、宇都宮工業高校建築デザイン科棟において、栃木県高校生ものづくりコンテスト(木材加工部門)が開催され建築デザイン科2年生が2名出場し、梅澤悠希さんが第二位に入賞しました。

㊗️栃木県建築士事務所協会長賞を受賞(建築デザイン科)

7月16日(水)・17日(木)宇都宮市文化会館において、一般社団法人栃木県建築士事務所協会主催の第33回AP展・第6回建築展が行われ、学生部門栃木県建築士事務所協会長賞を受賞しました。

出品した作品は令和6年度卒業生が課題研究で取り組んだ移動式能舞台の図面・写真です。

模型製作実習(建築デザイン科1年)

1年生の「工業技術基礎」という教科で、住宅の模型製作を行いました。

【写真1~4】 模型製作実習

宇都宮青葉高等学園との交流会(建築デザイン科)

7月9日(水)宇都宮青葉高等学園と交流会を実施しました。さくらんぼの実の中に両校の校章がデザインされたオリジナル木製小物入れを製作しました。

資格・検定試験結果報告(建築デザイン科)

計算技術検定2級 令和7年6月20日(金)実施

受検者数:41人(1年生41人)

合格者数:31人 種目(関数・方程式)合格者数:10人

合格率 :77.6%

測量士補 令和7年5月18日(日)実施

受検者数:18人(2年生16人・3年生2人)

合格者数:16人(2年生14名・3年生2人)

合格率 :88.8% (全国合格率51.2%)

2級建築施工管理技士補 令和7年6月8日(日)実施

受検者数:40名(3年生)

合格者数:39名

合格率 :97.5% (全国合格率45.0%)

2級土木施工管理技士補 令和7年6月1日(日)実施

受検者数:2名(3年生)

合格者数:2名 ※他の3年生はすでに令和6年後期受検で37人が合格しています。

課題研究~建築構造研究班~(建築デザイン科3年)

3年生の課題研究の授業では7班に分かれ研究をしています。建築構造について研究を行う建築構造研究班は、外部講師を招いて地震に関する講義を受けました。

写真1『課題研究・建築構造研究班1』 写真2『課題研究・建築構造研究班2』

内装実習(建築デザイン科2年)

2年生の建築技術コースでは、クロス貼りの実習を行いました。講師は建築デザイン科卒業生です。

【写真1-3】内装実習

プログラミング実習・計画実習(建築デザイン科2年)

【建築技術コース】

2年生建築技術コースは、プログラミング実習でドローンに命令を与えて、自動で飛行や動作をさせました。

プログラミング実習 ドローンプログラミング

【住環境デザインコース】

2年生住環境デザインコースは、計画実習で昼光の量を測定し明るさやエネルギー効率、快適性について学びました。

計画実習

2年生実習(建築デザイン科2年)

2年生の外装実習では屋根工事を行いました。

「本校 ×すずめ!探検隊」 ワークショップ(建築研究部)

令和7年5月10日、24日、25日の3日間で、本校建築デザイン科の生徒9名と学生団体「すずめ!たんけんたい」が、使われなくなった屋台自転車をDIYして、「うごくイバショ」を製作します!!

第1回目はすずめ!たんけんたいのメンバー野崎さんと金井さん、宇都宮大学の五十畑さんを招いて、まちなかの「遊び場」を考えてみようというテーマでワークショップを行いました。ワークショップをヒントに、屋台自転車の設計を行いました。

産業施設見学会(建築デザイン系)

5月9日(金)日本工業大学において見学会を実施しました。

講義 見学会

1年生 2年生

3年生 学食

2年生実習(建築デザイン科)

2年生は実習の授業で、雀宮地域の騒音を計測し分析しました。

「ご入学おめでとうございます!」(建築デザイン系)

満開の桜の下で、建築デザイン科1年生(左)・2年生(中央)・3年生(右)のクラス写真を撮影しました。

DXハイスクール 招へい講座(建築デザイン科)

建築デザイン系1年生を対象にした出前授業を行い、(一社)栃木県建築士事務所協会3名を講師にお招きし、現場におけるBIMの運用事例の講話や、モデリング活用の技術指導を受けました。

●関連情報

高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)(外部リンク 文部科学省)

高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)1250校対象(外部リンク)

㊗️学長賞~令和6年度 北関三県生徒研究発表大会(建築デザイン科)

令和6年度 第 21 回北関東三県工業高校生徒研究発表大会が、令和6年2月4日(火)足利大学にて開かれました。

当日は、栃木・茨城・群馬の3県から計9件の発表があり、栃木県を代表した本校・建築デザイン科の発表は、足利大学学長賞を受賞しました。本県の他の参加校の結果は、以下の通りです。

〇宇都宮工業高等学校 移動式能舞台~温故創新~ 足利大学学長賞

〇那須清峰高等学校 自然言語処理を用いた予定管理アプリの制作 優秀賞

〇真岡工業高等学校 鹿島神社の御社の奉納

令和6年度 北関東三県工業高校生徒研究発表大会

1 目的

高等学校工業科生徒の日常における研究活動の成果発表会を開催し、生徒の主体性、創造性、先見性、問題解決能力の育成を図る。

2 主催者及び後援者

(1) 主催者 北関東三県工業高等学校長会 茨城県高等学校教育研究会工業部

(2) 後援者 茨城県教育委員会 全国工業高等学校長協会 足利大学

3 実施日時 令和7年2月4日(火) 12:00~15:30

4 会 場 足利大学 大前キャンパス 大講義室

北関三県生徒研究発表大会・足利大学学長賞(建築デザイン科)

課題研究発表大会の結果報告です。

令和7年1月14日(火)に建築デザイン科課題研究発表会を皮切りに、令和7年1月17日(金) 栃木県内の発表会、令和7年2月4日(火)北関東三県の発表会で「移動式能舞台―温故創新―」の発表を行いました.。

令和6年度第35回栃木県工業関係高等学校生徒研究発表大会 ~令和7年1月17日(金) 於:宇都宮工業高校

<祝> 最優秀賞 (北関東三県発表大会・栃木県代表決定)

令和6年度第21回北関東三県工業高校生徒研究発表大会 ~令和7年2月4日 於:足利大学

<祝> 足利大学学長賞

工業関係高校生徒研究発表大会 北関東三県生徒研究発表大会

「高校生の作文コンクール」表彰伝達式(建築デザイン科)

令和6年12月12日(木)にさいたま新都心合同庁舎2号館で、国土交通省および建設産業人材確保・育成推進協議会主催の「高校生の作文コンクール」表彰伝達式で、大橋心晴さん が優秀賞で表彰されました。

大橋心晴さんと関東地方整備局長

●関連情報

主催団体: (一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援センター (Webサイト)

入賞者掲載ページ(同サイト)

入賞作品(PDF/p16 同サイト)

体育祭「花の応援団」練習(建築デザイン科)

令和6年12月13日(金)に体育祭が実施されます。

建築デザイン科の生徒は、放課後の時間に実習棟に集合し、体育祭を盛り上げる「花の応援団」応援練習を開始しました。3年生が企画・準備を含め活動計画を立て練習を実施しています。1年生2年生のサポートも万全です。士気を高め体育祭に臨みます。

応援の説明をする3年生

「2級土木施工管理技士」一次合格発表(建築デザイン科2年)

令和6年10月27日(日)に、建築デザイン科2年生が「2級土木施工管理技士」第一次検定を受検し、令和6年12月4日(水)に合格発表がありました。

受検者:39人(建築デザイン科) 合格者:37人 合格率:94.9%

2年生は、令和7年度前期の2級建築施工管理検定第一次検定を、受検する予定です。

学校祭に『能舞台』~温故創新~を出展します

第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示した移動式能舞台を学校祭に展示します。

また、入場門を建築デザイン科で設置する予定でしたが、悪天候のため実習室内に展示します。

学校祭にお越しの際は、建築デザイン実習棟軸組実習室(1階)に足を運んでください。また、実習室は建築デザイン棟軸組実習室(1階)のみ公開しております。他系の実習棟に立ち入らないようご協力をお願い致します。

●開催日:令和6年11月1日(土)

●場 所:宇都宮工業高等学校 建築デザイン実習棟 1階 軸組実習室

画像1「移動式能舞台」 画像2「入場門」

さんフェア出展~課題研究『能舞台』温故創新(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しました。

開催日:令和6年10月26日(土)~10月27日(日)

場 所:マロニエプラザ 栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

第9回目はマロニエプラザでの展示です。

10月23日(水)に学校の実習室に組んだ能舞台を解体し、10月24日(木)と10月25日(金)に材料を運搬し、マロニエプラザで組み立てました。10月26日(土)・10月27日(日)に展示を行い、多くのお客様にご来場いただきました。VRについても多くの方々に体験していただきました。

ご協力いただいた全ての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

「全国産業教育フェア栃木県で開催」(外部サイトリンク Yahooニュース とちテレ報道 動画)

動画中に「移動式能舞台」のほか、「ミニLRT」(本校科学技術研究部 出展)の紹介があります。

画像1 マロニエプラザでの組立作業 画像2 完成した移動式能舞台

画像3 3年生集合写真 画像4 VR体験

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

開催日:令和6年10月26日(土)~10月27日(日)

場 所:マロニエプラザ 栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

第8回目はメンバー紹介です。

3年生は就職活動や進学の準備を行う中で、数々の問題を解決し能舞台を製作してきました。マロニエプラザでは能舞台のVR体験も出来ます。是非、マロニエプラザに足を運んでください。

画像1『製作班(軸組製作)』 画像2『製作班(鏡絵製作)』

画像3『装飾班』 画像4『設計班』

画像5『研究発表班』

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(3年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

開催日:令和6年10月26日(土)~10月27日(日)

展示会場:マロニエプラザ 栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

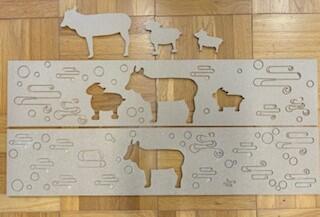

第7回目は、建築デザイン科オリジナルデザイン です。

建築物の基礎に当たる部分にオリジナルデザインのパネルを設置しています。装飾班の様々な思いが込められているデザインになっています。

|

【正面】 デザインは麻の葉です。幾何学文様になっています。麻は成長が早く、まっすぐに育つ生命力が強い植物です。健やかな「成長」という願いの意味が込められています。 |

|

【右側面】 デザインはトチノキとの栃の実です。トチノキは栃木県の県木です。トチノキは多くの葉や実をつけるため生命力が強いと考えられ、「健康」を意味する縁起の良い木とされています。 |

|

【左側面】 デザインはカモシカです。カモシカに水の流水和柄を組み合わせました。カモシカは栃木県の県獣です。流水とは水が流れる一瞬の様子を描いた模様です。流れる水は清らかであることから、苦難や災厄を流し去るという意味が込められています。 |

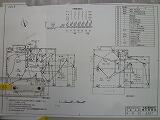

とちぎものづくり選手権第2位・3位入賞(建築デザイン科)

とちぎものづくり選手権出場報告(建築製図部門・建築大工部門)

令和6年9月28日(土)に県央産業技術専門校でとちぎものづくり選手権が行われ、建築デザイン科からは建築製図部門に福田悠光さん・大橋心晴さん・印南龍佑さんと建築大工部門に梅澤悠希さん・沖藤輝希さんが出場しました。

建築製図部門に出場した3年生の福田悠光さんが2位、大橋心晴さんが3位に入賞しました。

公式結果(外部リンク PDFファイル)

画像1『建築大工1』 画像2『建築大工2』 画像3『建築製図1』

画像4『建築製図2』 画像5『建築製図3』

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ、第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

第34回全国産業教育フェア栃木大会

開催日:令和6年10月26日(土)~10月27日(日)

場所:マロニエプラザ 栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

今回のテーマを『温故創新』とした理由は、二つの意味があります。

- 栃木県内で使われてきた移動式能舞台を縮尺二分の一で再現し、そこに建築デザイン科オリジナルデザインを加え、新たな移動式能舞台を創造すること。

- 現在まで学習したことを基礎・基本として新しい技術を習得しながら、能舞台を製作していくということ。

第6回目の課題研究の進捗状況をお知らせします。

〇製作班(軸組製作)は、柱・土台の加工を行い、仮組をして納まりを確認しました。

〇製作班(鏡絵製作)は、本製作に進み彩色作業をしています。

〇装飾班は、NCにデータを送信して作品を製作しています。

〇設計班は、BIMで作った図面でプレゼンテーションパネルを作り始めました。

〇研究発表班は、能舞台説明用のプレゼンテーションパネルを作り始めました。

画像1 製作班(軸組製作) 画像2 製作班(鏡絵製作) 画像3装飾班

画像4 設計班 画像5 研究発表班

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

開催日:令和6年10月26日(土)~10月27日(日)

場 所:マロニエプラザ

栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37

{主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

進捗状況をお知らせします。第5回は製作班です。製作班は軸組製作班と鏡絵製作班に分かれて活動しています。軸組製作班は能舞台を1/2の縮尺で製作します。土台や柱、桁を木工機械や手工具を使って加工しています。

画像1『木工機械による材料切断』 画像2『のみの加工』 画像3『機械によるほぞ穴加工』

画像4『桁の加工』

鏡板製作班は、実物大の松絵図をデータ化し1/2の縮尺で改めて作図する作業をしています。あわせて鏡板の製作方法を検討し試作品の製作にも取り組んでいます。

画像5『鏡板の製作』 画像6『松絵図と取付け枠の検討』

画像7『松絵図の作図』 画像8『塗装方法の検討』

施工体験実習(建築デザイン科)

令和6年9月19日(木)に建築デザイン科2年生40名は施工体験実習を行いました。

5班に分かれ、専門工事業者に従事する企業技術者から施工の指導を受けました。

体験した作業は鉄筋工事、タイル工事、クロス工事、内装工事、左官工事です。清水建設安全道場(甕割号)では疑似危険体験を行い、工事現場での危険について学びました。

写真1)校長あいさつ 写真2)鉄筋工事

写真3)タイル工事 写真4)清水建設安全道場

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

進捗状況をお知らせします。第4回は発表・展示班です。

発表・展示班は『能舞台』の歴史を研究しています。製作中の能舞台は、栃木県総合運動公園内の倉庫に重要物品として保管されていた移動式能舞台です。平成7年から平成16年まで栃木県総合運動公園や各地域で薪能を実施していました。

発表・展示班は研究以外にも発表を担当しますので、各班の写真を撮り、製作の過程を記録・保存しています。建築デザイン科課題研究HP用の写真も発表・展示班が撮影したものです。

画像1)研究内容の共有 画像2)データ管理 画像3)展示写真の検討

課題研究『能舞台』~温故創新~(建築デザイン科)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

[主な研究内容]

製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

設計班 ・・・BIMを使用し設計

研究発表班・・・能舞台の研究・発表

進捗状況をお知らせします。第3回はBIM班です。

BIMとは「Building Information Modeling」の略です。企画・設計・施工・維持・管理に関する情報を一元化することができます。

4月から過去にかかれた能舞台図面をもとに、BIMで図面を起こしてきました。設計は3D空間で行います。現在は、図面の完成度を上げる作業をしています。また、BIMで作成した図面をもとにVR(仮想現実)を体験できるように、接続を試みています。

画像1『BIMで図面作成』 画像2『VRに接続する作業』

画像3『VRの動作テスト』

刈払機取扱作業者安全衛生教育・林業学習(建築デザイン科)

令和6年8月19日(月)・令和6年8月20日(火)に刈払機取扱作業者安全衛生教育と林業についての学習会が行われました。2年生13名が参加しました。

講習会 作業説明

実習 林業学習

下野新聞社取材を受けました!(建築デザイン科)

2級建築施工管理士(第一次検定)・2級土木施工管理士(第一次検定)・測量士補のすべてに合格した生徒6名が、下野新聞社記者から取材を受けました。令和6年7月21日(日)に記事が掲載されました

下野新聞社取材 掲載記事(下野新聞社2次使用許可済)

「課題研究」の学び・その2(建築デザイン科3年)

建築デザイン科 課題研究『能舞台』~温故創新~

令和6年度の建築デザイン科課題研究(三年生)は4班に分かれ、第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。

<主な研究内容>

●製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

●装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

●設計班 ・・・BIMを使用し設計

●研究発表班・・・能舞台の研究・発表

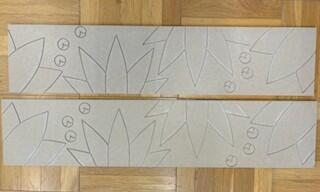

進捗状況をお知らせします。第2回は 装飾班の発表会 です。

能舞台に組み込むパネルのデザインについて、コンセプトとデザインをA4用紙にまとめ、7月2日(火)班内発表会、7月9日(火)科内発表会を行いました。

栃木県に関係の深い『トチノキ(県木)』や『カモシカ(県獣)』がデザインされたものや幸せを呼ぶ『オオルリや栃木県の文化や伝統が長く続くことを祈願する『唐草模様』、神のメッセージとして変化を告げる『雷』など伝統的な絵柄から着想を得たデザインのものなど優秀な作品が多数発表されました。

発表会に参加した生徒と職員からはたいへん大きな反響がありました。

「デザインの検討」 「デザイン案」 「科内発表会の様子」

「唐草模模様のデザイン」

「国家試験」合格発表(建築デザイン系)

令和6年7月10日(水)AM9時に2級建築施工管理士(第一次検定)の合格発表がありました。

【2級建築施工管理士(第一次検定)】

令和6年6月9日(日)に実施されました。毎年、建築デザイン科3年生は学習の総仕上げとして11月の後期受検をしていましたが、今年は6月の前期受検に挑みました。

【2級土木施工管理士(第一次検定)】

今までは建築デザイン科では2級土木施工管理士を受検していませんでしたが、現3年生は2年生の時に希望者が11月(後期受検)で2級土木施工管理士(第一次検定)を受検しました。令和6年6月(前期試験)には、その時の未受検者が受検しました。

【測量士補】

希望者10名が放課後の補習を受け、測量士補試験を受検しました。

●3年生(39名)の合格率と全国合格率

<試 験 名> <受検日> <受検者数><合格者数><合格率(%)><全国合格率(%)>

2級建築施工管理士(第一次検定) 令和6年 6月 39 36 92.3 48.2

2級土木施工管理士(第一次検定) 令和6年 6月 5 3 60.0 43.0

2級土木施工管理士(第一次検定) 令和5年11月 34 29 85.3 50.6

測量士補 令和6年 6月 10 6 60.0 32.2

国家資格の前期試験は6月に集中しているため、二つの資格試験を受検した生徒は大変でした。今回の不合格者は11月(後期日程)に行われる2級建築施工管理士後期試験を受検する予定です。

2級建築施工管理士(第一次検定)・2級土木施工管理士(第一次検定)・測量士補すべてに合格した生徒人数は、6名です。

「課題研究」の学び・その1(建築デザイン科3年)

令和6年度の建築デザイン科課題研究(3年生)は、4班に分かれ第34回全国産業教育フェア栃木大会に展示する能舞台を製作しています。栃木県総合運動公園内倉庫に使われずに保管してあった移動式能舞台に新しいデザインを加え1/2の縮尺で再現しています。

<主な研究内容>

●製作班 ・・・軸組製作・鏡板製作

●装飾班 ・・・内装のデザイン・製作

●設計班 ・・・BIMを使用し設計

●研究発表班・・・能舞台の研究・発表

進捗状況をお知らせします。第1回は 製作班の鏡板製作 です。

栃木県総合運動公園の倉庫に保管してあった能舞台の鏡板をモデルに、松の絵をデザインし1/2の縮尺で製作を始めました。

保存してあった鏡板 下絵描き作業 塗装作業

教育実習生によるホームルーム(建築デザイン科)

令和6年6月3日(月)~令和6年6月14日(金)まで、2名の大学生が建築デザイン科にて教育実習を実施しています。1年生と2年生のクラスにおいてホームルームと専門の授業を担当してもらいました。また、研究授業では、創意工夫が凝らされた授業が展開されました。

建築デザイン科2年にてのHR 建築デザイン科1年にてのHR

みやJOY2024~けんちく博~ボランティア活動(建築デザイン科)

一般社団法人栃木県建築士会が主催する「みや JOY2024~けんちく博~」(於:ライトキューブ宇都宮)に、2年生28名と1年生15名が、ボランティア活動を行いました。

ボランティア活動の様子1 ボランティア活動の様子2

建築デザイン科3年 建築製図による住宅設計と町並み模型

建築デザイン科3年生では、建築製図の授業で木造2階建て専用住宅の設計や模型製作に取り組んでいます。今年度は、宇工高西側の敷地を住宅地と見立てて、抽選によって割り当てられた敷地にそれぞれが諸条件のもと住宅を設計しました。住宅のプランニングや基本図面の作成、模型やプレゼンテーション図面の作成などに取り組み、1年間の成果としてそれぞれの模型が敷地に配置され、新たな町並みを模型で表現することができました。

生徒達は細部までこだわって作品製作に取り組みました。

建築デザイン科3年生 施設見学会

1月18日(木)に建築デザイン科3年生の施設見学会を実施しました。

東京、上野駅周辺の有名建築家の設計による建築物や歴史的建築物などを見学し、都市空間を体験することで、建築に関する知見を深めました。

国立西洋美術館(設計:ル・コルビュジェ)にて記念撮影

建築デザイン科 課題研究発表会

1月16日(火)に建築デザイン科の課題研究発表会を実施しました。

3年生で取組む課題研究は、1年間の研究を通して、建築に関する知識や技術だけでなく、主体的に研究を進めるための総合的なスキルを向上させます。

○発表の様子

○発表テーマ(発表順)

・養蜂箱作り ・学習環境改善の取り組み ・THE GATE

・建築模型の表現に関する研究 ・宇工祭の物品販売 ・建築設計競技への挑戦

・The 陶壁

令和3年度 建築デザイン科 課題研究発表会

小砂消臭壁の完成(建築デザイン科)

2級建築施工管理技術検定 建築系就職内定生徒合格100%達成!

デザイナーとの共創⑥

デザイナーとの共創⑤ (建築デザイン科)

デザイナーとの共創④ (建築デザイン科)

第68回 日本大学全国高等学校・建築設計競技優秀賞受賞

デザイナーとの共創③ (建築デザイン科)

デザイナーとの共創② (建築デザイン科)

建築デザイン科2年生の「実習」について

デザイナーとの共創①

講師はデザイナーの小砂焼陶芸家、藤田眞一「藤田製陶所」様で、5限目に小砂焼の歴史や陶土研究についてレクチャーをいただき、6、7限目は小砂陶土を活用した消臭壁の実験や小砂焼の陶板製作を行いました。

生徒達は藤田様の陶芸に対する奥深さに感銘を受けていました。

講師の藤田様、ご指導ありがとうございました。

「施工体験実習」の実施

地元専門業者の多大なご協力のもと、鉄筋工事、型枠工事、鳶、左官工事、内装工事、タイル工事の6ブースに分け、その道に携わる企業技術者から、実際の現場で行われている施工技術を体験させて頂き、授業だけでは伝わりきらない、貴重な経験をすることができました。

ご協力頂いた、企業の皆様にとても感謝しております。

「とちぎ林業・木材産業就業のための高校生向け事業」の実施

DVD:「森林男子、森林女子」の視聴、県職員による林業の現状と就業についての説明等を通して、林業に対する知識を深めることができました。

この様な機会の実施にご協力頂いた、関連機関の皆様にとても感謝しております。

コンソーシアム生徒研究発表 (建築デザイン科)

令和2年11月25日(水)建築デザイン科課題研究班は、令和2年度地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)、高等学校と地域との協働による高校生とちぎものづくりコンソーシアムにおいて、授業で取り組んでいる「デザイナーとの共創による小砂焼と木材を組み合わせたイノベーション作品の提案」を発表しました。

生徒たちはコンソーシアム委員約20名の前で、那珂川町が抱える課題解決の一助となる発表をしっかりと行うことができました。

今後の継続研究を楽しみにしています。

建築IoT実習 (建築デザイン科)

M5Stackを用いた基礎学習として、加速度センサーを活用した水準器製作のためのプログラミング実習を行いました。

今後この実習が進むと、木造住宅軸組の変形量や内外装の腐食度合いなどが、インターネットを通してスマートフォンで管理できるIoT建材の開発に繋がります。

馬頭高校とのオンライン会議 (建築デザイン科)

議題は、課題研究班が取り組んでいる「那珂川町地域協働研究」についてです。

本校からは今までの「那珂川町地域協働研究」への取り組みについて、馬頭高校からは「那珂川学」への取り組みについて報告がなされ、今後の連携や協働研究について意見交換をしました。

これからの馬頭高校との協働研究を楽しみにしています。

那珂川町表敬訪問(建築デザイン科課題研究班)

内容は研究に際し那珂川町から八溝杉材の提供があり、そのお礼と研究成果報告を行いました。

研究は建築研究部との協働で行っており、那珂川町特産の小砂焼や八溝材に着目し研究を行っています。

試作品で小砂焼と八溝杉を使ったティッシュボックスや小砂焼エコバッグの製作提案をしました。2学期からは、那珂川町の特産品が入るキャニスターの製作などに挑戦し、那珂川町の地域活性化のため研究を進めています。

「デザイナーとの共創」(建築デザイン科3年)

令和2年7月21日(火)、建築デザイン科3年課題研究班対象に、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」、第2回目のデザイナーとの共創が実施されました。

講師は藤田製陶所社長(下野手仕事会会長)藤田眞一様で、釉薬の調合方法や絵付けの方法、陶板の製作などを指導していただきました。

課題研究班では、那珂川町の特産品となる小砂焼と八溝材の商品の開発を手がけています。現在は、ティッシュケースやエコバッグの製作に挑戦中で試行錯誤を繰り返し、デザイナーの皆様の協力を得て完成を目指しています。

「デザイナーとの共創」(建築デザイン科3年)

令和2年6月30日(火)、建築デザイン科3年課題研究班対象に、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナーとの共創が実施されました。

講師は藤田製陶所社長(下野手仕事会会長)藤田眞一様で、5限目に小砂焼きの歴史や特徴についてのレクチャー、6,7限目は陶板製作やろくろの指導を頂きました。

初めて扱う小砂の土に戸惑いながら、生徒達は楽しく学習できました。

講師の藤田様には大変感謝致します。次回の実施は、7月下旬を予定しています。

「那珂川町コラボ焼印製作」(建築デザイン科3年)

令和2年6月23日(火)、建築デザイン科3年課題研究班は、那珂川町キャラクターの「なかちゃん」の使用許可を取り、地域協働研究に活用する焼印の製作をしました。

キャラクターの原画をCADでトレースし、その後NCデータに変換し機械システム系のレーザー加工機で焼印の型を製作しました。

専門業者が製作するような焼印にはなりませんが、電気コテを使用し生徒達の力で研究製作しています。今後改良する部分がありますが、那珂川町との活動で使用されることを楽しみにしています。

「木工機械操作」(建築デザイン科1年)

令和2年7月14日(火)、建築デザイン科1年生は工業技術基礎を実施しました。工業技術基礎は3班編制で実習が行われ、その内の1班が木造実習です。

木造実習では、木材加工の基本を学びますが、この日は、パネルソーやリップソー、クロスカットソー等の大型木工機械の操作方法を学びました。

中学校には無い機械の多さに生徒達は興味関心をもって取り組んでいました。

「那珂川町から八溝杉提供」(建築デザイン科3年)

令和2年6月16日(火)に、那珂川町から小砂地域協働研究に際し、那珂川町特産の八溝杉が寄付されました。

生徒達は、小砂焼と八溝材をコラボさせ、新しいアイテムを開発しようと努力しています。

予算が少ない中での那珂川町からの寄付は大変助かりました。

現在、この材料を使い小砂焼ティッシュケースの試作が始まりました。どのようなデザインが出来るのか楽しみにしています。

完成された作品は、那珂川町に寄贈する予定です。生徒の皆さん頑張って下さい。

「小砂地域協働研究」①(建築デザイン科3年)

休校明けの6月9日(火)に、建築デザイン科3年生の課題研究班が、「異素材を組み合わせたイノベーション」と言うタイトルで研究が再開されました。

この活動は、昨年度から実施されている、文部科学省指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」(プロフェッショナル型)との関連で取り組んでいます。

今後も地域の皆様と連携を図り、小砂焼による建築資材などの提案を進めていきます。

建築デザイン系1年生 「家の骨組って?」

「梁(はり)」などの言葉を聞いたことはありますか?これらの言葉は、家の骨組に使われている部材の名前になり、それぞれに大切な役割があります。家の骨組は、人間に例えると「骨」に相当します。骨が無いと私たちは歩くこともできなくて・・・だから、とっても重要ですよね!

下の木造住宅の骨組の模型写真を見てください。家の骨組のひとつに「筋かい」という斜めに使う部材があります。この筋かいの役割ってどんな役割があると思いますか?

みなさん、「建築構造」の教科書を開いて、筋かいの役割を考えてみてください!

「3級カラーコディネーター試験結果」(3年住環境デザインコース)

本校からは、建築デザイン科3年住環境デザインコースの生徒12名が受験し、12名が全員合格(合格率100%)しました。

来年度も、全員合格が続くように頑張ります。

「危険物取扱者試験結果」(建築デザイン科1年)

建築デザイン科1年生41名が受験し、27名が合格(合格率65.9%)しました。

合格した皆さんは勉強の成果を出すことが出来たと思います。

来年度は、全員が合格できるよう頑張りましょう。

「来賓玄関用腰掛ベンチ」の製作(建築デザイン科)

建築デザイン科3年の課題研究班は、今年度の課題研究として「来賓玄関用腰掛ベンチ」の製作を行いました。

この研究では、人間工学に基づいた寸法を割り出し、本校に来校されたお客様が腰をかけて休憩したり、靴脱ぎベンチとして使用して頂くよう考えて設計しました。

最初にインテリアデザインとして、自分の家に合うペーパーコードスツールを製作し、編み込みの練習をしました。正確に編み込むのに時間がかかりましたが、柔らかい風合いと軽さを追求し完成しました。

研究の成果を本校の先生方にチェックしてもらい、好評を頂きました。

赤いペーパーコードがアクセントのベンチです。本校に来校された時には、是非ご使用下さい。

「若年者建設業担い手育成支援事業」について(建築デザイン科)

この事業は、高校生ものづくりコンテストの実技課題の製作を通して、建築大工専門の技術者から実践的な指導を受け、建築大工の知識・技術・技能を習得することを目的としています。

建築デザイン科2年の建築技術コースの生徒22名が参加し、講師の実践的な指導のもと、全生徒が実技課題を完成させることができました。

この事業の講師を務めて頂いた、関住建 代表 大関 聡 様 には大変感謝しております。

「第12回栃木県高校生ものづくりコンテスト木材加工部門」

このコンテストは、ものづくりへの関心を高め、技術・技能尊重の社会的機運の醸成を図るとともに、関東大会への出場選手を決定することを目的としています。

県内の高校生14名が参加する中、本校建築デザイン科からは、神山颯斗くん(3年)野口琉生くん(3年)中山拓海くん(2年)の3名が出場し、3名とも制限時間内に課題を完成させることができました。

結果は神山くんが1位、野口くんが2位、中山くんが4位という大変優秀な結果を残すことができました。本校生徒を含む上位3名は8月23日に開催される関東大会への切符を手にすることができました。

本大会では、惜しくも関東大会へ出場できなかった生徒からも、優秀な作品が多く提出され、今後の技術・技能の向上に大きな期待ができるコンテストとなりました。

「施工体験実習」の実施(建築デザイン科2年)

この事業は、専門工事業に従事する企業技術者から施工の指導を受け、将来の建設業の担い手となる基礎的な資質を培うことを目的に、地元専門業者の多大なご協力のもと実現することができました。

鉄筋工事、型枠工事、足場工事、左官工事、内装工事、木工事の6ブースに分け、その道に携わる企業技術者から、実際の現場で行われている施工の指導、体験をさせて頂き、授業だけでは伝わりきらない、貴重な経験をすることができました。

この様な機会の実施にご協力頂いた、企業の皆様にとても感謝しております。

「キャリア形成支援事業」について(建築デザイン科3年)

この事業は、生徒に優れた知識や技能など学ぶ機会をあたえ、社会の変化に対応した活力に満ちた魅力ある教育の推進を図るとともに、専門知識や技能の深化と望ましい勤労観や職業観の育成を図ることを目的としています。

本校建築学科3年生は、宇都宮市にある日建工科専門学校にて、「SketchUp」という3次元CADを用いた建築製図実習の講義を受講してきました。このソフトは平面図に高さ情報をあたえることで3次元の図面が作製できるという、直感的な操作が魅力のCADとして、世界中で利用が進んでいるソフトになります。

最先端のCADに触れて、生徒は普段描いている平面的な図面だけではなく、立体的な図面が直感的操作によって描ける技術にふれ、今後の学習活動の深化につながる貴重な経験をさせて頂きました。

この様な機会から、多くの生徒が望ましい勤労観や職業観をもって社会に羽ばたいていけることを期待しています。

「大黒町屋台調査⑤」(建築研究部)

第5回目の調査では、舞台高欄部分の歪みの調整と斗束の製作、腰壁の増設に伴う桟付けの修復作業を行いました。今回の修復作業は、舞台桁上端部分の大きな歪みを補正し、高欄との取り合いの調整に大変時間がかかり苦労しました。

修復作業は、山車屋台研究家の御指導のもと、「山車復活プロジェクト」と「西原地区連合自治会」、「建築研究部」の3団体が協力し合い作業を行っています。

今後も、数回の現地調査を予定していますので、追加調査の様子はHPで紹介致します。

「大黒町屋台調査④」(建築研究部)

第4回目の調査では、車輪と車軸、土台受けの接合調整、唐破風屋根破損部の修復作業を行いました。

修復作業は、山車屋台研究家の御指導のもと、「山車復活プロジェクト」と「西原地区連合自治会」、「建築研究部」の3団体が協力し合い作業を行っています。4回目となると、全員の意気も合い、順調に修復作業が進んでいます。

今後も、数回の現地調査を予定していますので、追加調査の様子はHPで紹介致します。

「宮のにぎわい山車復活プロジェクト」表敬訪問(建築デザイン科)

本校建築デザイン科では、今までに新石町「火焔太鼓山車」、南新町「桃太郎山車」などを山車プロと共に調査研究をさせて頂きました。

今回の訪問では、山車プロの活動方針や5月5日「西原地区奉祝新天皇御即位花屋台復活巡行」の説明、今後の共同研究についての承認を頂きました。

本校生は、先人の建築技法を山車屋台の修復作業を通して様々な技術・技能等を学ばさせて頂き、とても貴重な経験をさせて頂いています。

「卒業生との座談会」(建築デザイン科2年)

この行事は、毎年行われており、2年生の進路実現に役立てるものです。

今回は建築デザイン科の卒業生5名をお招きし、先輩方の生の声を聞かせて頂きました。大学生活での苦労や就職先で感動したこと、高校生として何を勉強しておくべきか等、貴重な経験談をお聞きすることができました。

協力してくださった先輩方に、深く感謝いたします。

「大黒町屋台調査③」(建築研究部)

平成31年2月24日(日)に建築研究部は、「宮のにぎわい山車復活プロジェクトチーム」との共同研究で、第3回目となる「大黒町屋台」(宇都宮市西原)調査を行いました。

第3回目の調査では、山車屋台の彫刻家で鹿沼市文化財保護審議委員である黒崎孝雄氏(鹿沼市)のご指導のもと、梁、桁、束などの小屋組みや、唐破風屋根の和垂木や茨垂木の修復作業などを行いました。

専門家や西原地区の皆様方の丁寧な指導で、生徒たちは、授業では学べない匠の技を指導して頂き、大変貴重な経験をさせて頂きました。

今後も専門家の方々や地域の皆様との連携で、完成を目指し頑張って欲しいです。

大黒町屋台は、今後、宇都宮市西原自治会(旧宇都宮工業高校周辺)での巡行となるため、所在地を宇都宮市一条から西原をさせて頂きます。

今後も、数回の現地調査を予定しています。追加調査の様子はHPで紹介致します。

「ものづくり体験教室」(建築研究部)

建築研究部の生徒10名は、平成31年2月23日(土)に、本校建築デザイン科木造実習室で開催された、小中学生を対象とする「ものづくり体験教室(宇都宮南図書館主催)」の、講師を務めました。

今年度の製作課題は、「オルゴールボックス」でした。小学生低学年の児童でも製作がしやすいように、木工NCルーターで正確に各パーツをキット化し、簡単に製作ができるように工夫しました。

参加して下さった小中学生や保護者の皆様には、大変好評頂きました。

準備や指導をしてくれた、建築研究部の皆さん、大変お疲れさまでした。

「大黒町屋台調査②」(建築研究部)

平成31年2月11日(月)、建築研究部5名(2年神山颯斗さん、塩濱迅平さん、鈴木大智さん、野口琉生さん、1年中山拓海さん)は、「宮のにぎわい山車復活プロジェクトチーム」との共同研究で、「大黒町屋台」(宇都宮市一条)の第2回目の調査を行いました。

第2回目の調査では、山車屋台の彫刻家で鹿沼市文化財保護審議委員である黒崎孝雄氏(鹿沼市)のご指導のもと、唐破風屋根の寸法測定及び残存状態の確認、右側土台の捻れ修正、土台ほぞ穴の調整加工などを行いました。

生徒達は、寒風吹くとても寒い日でしたが、部材の測定や加工など一生懸命に取り組みました。

地域の皆様との連携で、完成を目指し頑張って欲しいです。

今後も、数回の現地調査を予定しています。追加調査の様子はHPで紹介致します。

「進路内定先一覧」(建築デザイン科)

平成30年度建築デザイン科3年生41名(就職15名 ・進学26名 )の進路が内定しました。

内定先は、以下の通りです。

<就職> 15名

㈱アガ設計工業 ㈱暁工務店 ㈱石川工務店(宮大工) ㈱現代綜合設計 ㈱小堀建設 ㈱しばた工芸

清水建設㈱関東支店 ㈱鈴木貴博建築設計事務所 成常建設㈱ ㈱TAKリビング

㈱巴コーポレーション ハイビック㈱ ファナック㈱ 三井ホームエンジニアリング㈱ 渡辺建設㈱

<進学> 26名

長岡造形大学 東洋大学 日本大学 東京電機大学 日本工業大学 芝浦工業大学 金沢工業大学

関東学院大学 文星芸術大学 上武大学 多摩美術大学

獨協医科大学附属看護専門学校 青山製図専門学校 宇都宮日建工科専門学校 東京日建工科専門学校

日本美容専門学校 ホスピタリティツーリズム専門学校 東京デザイン専門学校

「校内生徒研究発表会」 (建築デザイン科 課題研究班)

この発表会は、毎年実施されており各科の代表班が、各々の特色を持った課題研究の発表を行います。

建築デザイン科の「RC構造物の構造計算の手法について」では、難解であるRC構造物の構造計算を、実務に照らして構造計算の基礎的内容を上手くまとめていることを、参加して下さった学校評議委員の皆様から大変評価のお声を頂きました。

発表した生徒の皆さん、大変お疲れ様でした。

「地震研究 ~アート壁の強度を知る~」 (課題研究班)

建築デザイン科課題研究紹介。

本科の課題研究では、特色ある研究を各班実施しています。その中に、「地震研究 ~アート壁の強度を知る~」研究班があります。

この研究は、自分たちで木造軸組を建て、制作した耐震壁(アート壁)を軸組に設置し、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の3つ地震を再現した揺れで、耐震壁(アート壁)の強度を確かめるものです。

起震装置という地震の揺れを再現できる装置は、本県では、本校だけの設備です。

生徒たちのアート壁は、デザイン性と強度に優れた作品となりました。

「第9回建築甲子園」奨励賞受賞(建築研究部)

今年度の課題「地域のくらし リノベーションの可能性」で、建築研究部では、「蔵ねこ ~保護猫と人との架け橋 大谷石とともに~」を作品テーマに建築設計をエントリーしました。

若さあふれる情熱と技を発揮し、未来を拓く素晴らしい提案をしたことに、奨励賞が与えられました。

建築研究部のみなさん、おめでとうございます。

「3級カラーコーディネーター試験結果」(3年住環境デザインコース)

本校から、建築デザイン科3年住環境デザインコースの生徒13名が受験し、11名が合格(合格率84.6%)しました。

来年度は、全員合格が達成できるよう頑張ります。

「南図書館ものづくり連携講座」(建築デザイン科)

対象は小学4年生から中学生、費用600円、定員15名(先着順)です。

今回の講座は、小物も入るオルゴールボックスの製作です。高校生が先生となって優しく教えてくれますので、是非、ご参加下さい。

申し込み、詳細につきましては、南図書館(電話028-653-7609)に、ご連絡下さい。

「大黒町屋台調査①」(建築研究部)

この屋台は、宇都宮市大黒町にある神明宮改築工事に伴い、処分が検討された屋台残存物の調査をするものです。「宮のにぎわい山車復活プロジェクトチーム」では、屋台の調査、修復・復元そして復活・巡行までのプロジェクトを立ち上げ、伝統文化の継承、地域の活性化の一助として活動しています。

第1回目の調査では、建築研究部員が、残存物の部材寸法を測定しCADデータ化する作業をしました。有識者の方々のご指導で、大変有意義な研究をさせて頂きました。

今後も、数回の現地調査を予定しています。追加調査の様子はHPで紹介致します。

「3級情報技術検定試験結果」 (建築デザイン科1年)

建築デザイン科1年生40名が受験し、39名が合格(合格率97.5%)しました。

来年度は、全員合格が達成できるよう頑張ります。

「電気製図」 (建築デザイン科2年)

今回の授業では、木造平屋建て住宅平面図に、コンセントやシーリングライトの位置を図記号で現し、天井裏や壁内側の配線の仕組みを学びました。

「3級カラーコディネーター試験結果」 (3年住環境デザインコース)

本校からは、建築デザイン科3年住環境デザインコースの生徒13名が受験し、11名が合格(合格率84.6%)しました。

来年度は、全員合格が達成できるよう頑張ります。

「宮ラジ出演」(建築研究部)

平成31年1月23日(土)に、建築研究部が、「宮ラジTeen’s Boogie」に出演しました。

50分間の生番組に、生徒たちは大変緊張した様子でしたが、取り組んでいる鹿沼組子耐力壁について、しっかりと話をすることが出来ました。

この取り組みが、新聞やラジオで取り上げられ、今後も生徒たちの大きな励みななることでしょう。

「課題研究発表会」 (建築デザイン科3年)

課題研究は、各グループがテーマを設定し、1年間を通して研究した成果をまとめ、1、2年生(80名)の下級生に向けて発表するものです。

今年度は、以下の8つのテーマについて研究発表を行いました。

1. 世界遺産の模型製作

2. 地震研究班アート壁の強度の研究

3. ペーパーコードスツールの研究

4. 建築大工技術の研究

5. RC構造物の構造計算の手法の研究

6. NC工作物を活用した作品製作

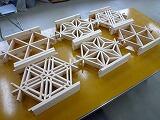

7. 鹿沼組子の模様による強度の研究

8. 鹿沼組子耐力壁の研究

各グループ研究内容はとても深く、3年生の熱意を感じる発表ばかりで、後輩たちの参考になる研究でした。

「CG実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑰)

この授業は、CGソフト「シェード21を活用し、CGでモデリングを行います。

授業の課題は、インテリア家具で有名なヘリットリートフェルトのレット&ブルーチェアの製作です。

建築デザイン科2年の石塚紗希さん(藤岡第二中出身)は、「CG実習は、自分のアイデアをモデリング出来るのでとても楽しいです。」「有名デザイナーのデザインを学んだので、今後は、自分が家具の設計をしたいです。」と、話しています。

この基礎を応用して、人々が感動する建築物やデザインに挑戦して下さい。

「2級建築施工管理技術者試験結果」 (建築デザイン科3年)

本校は、建築デザイン科3年生39名が受験し、24名が合格(合格率60%)しました。

来年度は、全員合格が達成できるよう頑張ります。

「栃木県副知事訪問」 (建築デザイン科)

平成31年1月17日(木)に、本校に栃木県副知事が訪問されました。

来校者に、副知事 岡本 誠司 様

学校教育課長 中村 千浩 様

同課課長補佐 長 裕之 様

学校教育課指導主事 髙松 秀行 様が、本校の施設設備及び授業の取り組みを見学されました。

建築デザイン科では、「鹿沼組子」の取り組みを見学され、副知事や来校者の皆様に説明を行いました。