文字

背景

行間

SSH日誌

皆既月食 SSC天文班 観測会

令和4年11月8日(火)

SSC天文班による「皆既月食観測会」を実施しました。

本校120周年記念事業の一環で購入した望遠鏡を用いて皆既食の様子を観測しました。

[科学の甲子園]栃木県大会への参戦

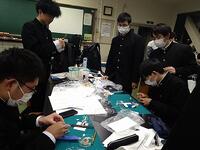

11月6日 「科学の甲子園」栃木県大会(実技競技) 1年生6名 2年生23名

場所 宇都宮大学 峰キャンパス

*参加までの道のり

課題研究発表の準備や飯舘村研修、模擬試験、実力試験の合間に時間を作って課題に取り組みました。

当日 11月6日は晴天。はりきって取り組みましたが、製作物(ホバークラフト)は完成したもののスタートできないチームもありとても悔しい思いをしました。

しかし、その悔しさを2年生は今後の高校生活に生かすことでしょう。

1年生は来年また今回の経験をもとに飛躍できると期待しています。

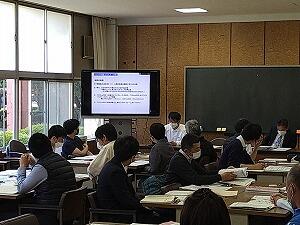

課題研究(2年)・課題研究ガイダンス(1年)

日時:令和4年11月1日(土)

場所:本校各教室

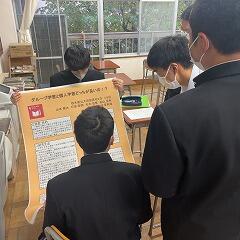

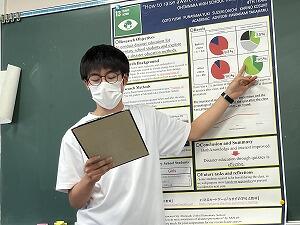

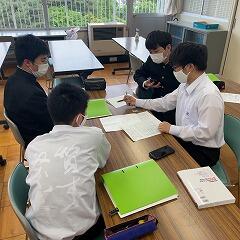

2年生は課題研究の続きを行いました。

11月8日に迫る中間発表会に向けて、当日使用するポスターをもとに、

発表の練習を行いました。

話が伝わりやすいプレゼンテーションとは何かについて先生方から助言を受けたり、実際に原稿を読み上げる練習をしたり、当日想定される質問等を考えて回答する

準備をしている姿が見られました。

当日は他校の生徒も一緒に発表会を行います。

落ち着いて発表できるように、残りわずか頑張りましょう!

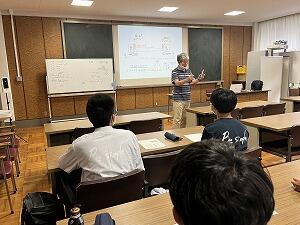

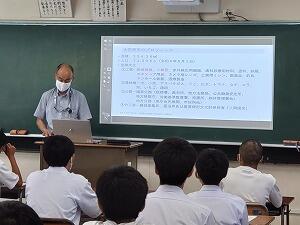

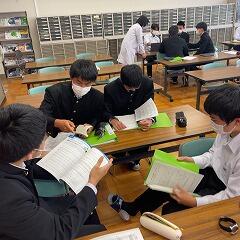

1年生は、課題研究ガイダンスを行いました。

今後いよいよ始まる課題研究に向けて、その目的や効果を理解するための説明を受けました。

また、社会的な意義ある活動にする必要があることを意識するため、社会貢献の視点から、SDGsの領域選択を促すような内容でした。

どの生徒も、自分の興味に沿った学問領域を選択するために、集中して話を聞いている様子でした。

ひと涼みアワード2022 SDGs部門 優秀賞 受賞

本年度の「ひと涼みアワード2022 SDGs部門」において、本校SSH課題研究班(テーマ:高齢者への熱中症予防の啓発)の研究活動が優秀賞に選ばれました。

SDGs部門は本年度から開催され、全国の市町村をはじめ、民間団体等がエントリーする中、高校生として唯一、優秀賞を受賞することができました。

令和4年度 飯舘村実地研修

会場 福島県飯舘村他

期日 令和4年10月22日(土)~23日(日)

対象 SSC自然科学班・天文班・2学年課題研究班・有志の生徒

計29名

講師 ふくしま再生の会

東京大学大学院農学生命科学研究科 溝口勝 教授

杉野弘明 助教

東京大学大学院新領域創成科学研究科 松田響生 院生

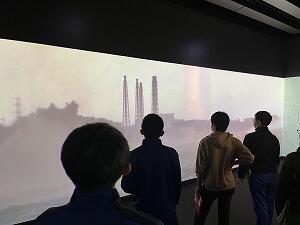

毎年恒例の「飯舘村実地研修」を10月22日~23日の1泊2日で、生徒は各種施設の見学、現地の専門家による講義、各種体験や実習を実施しました。本研修の目的は下記の通りとなります。

⑴東日本大震災や東京電力福島第一原発事故について理解を深めると共に防災や減災、復興の歩みについて学ぶ。

⑵ 放射線及び土壌除染について深く理解するために、東京大学大学院の溝口勝教授が福島県飯舘村で行っている農地再生の取り組み等の見学を通して、現地で放射線や除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知ると共に、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

⑶ 飯舘村内で天体観測を実施し、天体観測の知識・技術を学ぶ。

【10月22日(土) 研修1日目】

〇東日本大震災・原子力災害伝承館 施設見学・フィールドワーク

〇図図倉庫(ズットソーコ)コンセプト説明・霧箱見学

〇ドロえもんクイズ大会

〇講義及びディスカッション(溝口勝教授、松田院生)

〇地学講義(内田 氏)・天体観測 ※天文班

【10月23日(日) 研修2日目】

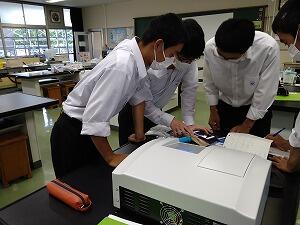

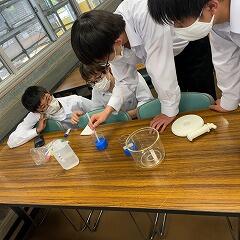

〇食品等の放射能測定実習

〇除染土埋設水田の土壌放射線測定実習

〇空間放射線量測定実習

〇堆肥作り体験

〇振り返り

課題研究(2年)・まとめワークショップ2(1年)

日時:令和4年10月18日(火)

場所:本校各教室

2学年は課題研究の続きを行いました。

本日はポスター提出に向けた最後の課題研究の時間です。

先週に引き続き、パソコン室やGIGAタブレットを活用し、これまでの研究の成果をパワーポイントでまとめている姿が見られました。

また終わっていないグループが多数見られました。

放課後や休み時間を活用し、期限までによい作品を完成させられるよう、頑張りましょう!

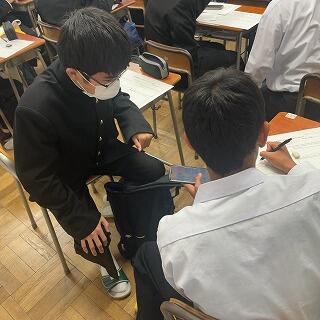

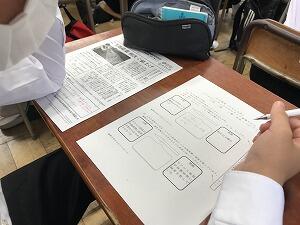

1年生は、「社会問題啓発プログラム まとめワークショップ2」を実施しました。

ペア学習を通して、前回の授業で調べたことを互いに伝え合う活動を行いました。

サイエンス特別講座 ~物理特講(第2回)~

テーマ:「光の速度を遅くする part2」

実施日:令和4年10月12日(木)

講 師:大髙一雄 氏(千葉大学名誉教授理学博士、大高OB)

参加者:本校生21名(3年13名、2年5名、1年4名)

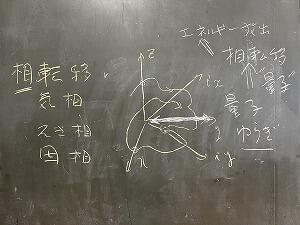

内 容:前回の講義に引き続き「相対性理論」に関する内容からスタートし、大髙先生のご専門である「フォトニック結晶」に関する講義を受講しました。

今年度の講義はこれで終了となります。

この講座に刺激を受け、物理学を活用し社会に貢献できる人材が生まれることを願っています。

簗和生文部科学副大臣SSH視察

日時:令和4年9月26日(月)7時間目

場所:本校第1体育館、1学年各教室

簗和生文部科学副大臣が、本校のSSHを視察されるため、来校しました。

最初に1年生の「社会問題啓発プログラムまとめワークショップ」を視察されました。

続いて、2年生の「ポスター作成講座」を視察されました。

各グループの生徒に声をかけ、課題研究の内容に関心を持たれているご様子でした。

今後もSSH事業にさらに精力的に取り組むための刺激となりました。

サイエンス特別講座 ~物理特講(第1回)~

次回の講義は10月12日(水)の予定です。

課題研究(2学年)

場所:本校各教室

対象:2学年

2年生は、LHRを活用して、SSH課題研究を行いました。

前回の「ポスター作成講座」で受けた説明をもとに、修正を加えている班が多く見られ、パソコン室を多くの生徒が利用していました。

また、GIGAタブレットで作成する生徒も見られました。

先生と一緒に、デザインや文面にこだわって作成するグループもありました。

ポスターの最終版提出日は10月28日(金)です。

残り1ヶ月を切りましたので、みなさん頑張りましょう!

また、手の空いた生徒たちは中間発表会に向けた発表原稿作成を行いました。

スマートフォンのメモ機能を活用し、データで作成している班が多く見られました。

残された時間をうまく活用して、納得のいく発表になるよう、協力して頑張りましょう。

ポスター作成講座(2年)・ワークショップ(1年)

場所:本校体育館(2年)、1学年各教室(1年)

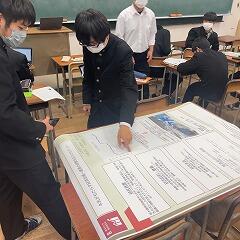

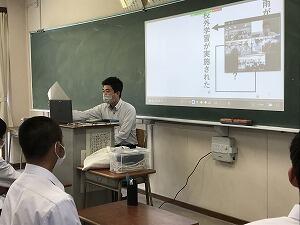

2学年は、先日提出されたSSH課題研究発表用のポスターをもとに、ポスター作成上の注意点や改善点等について、係より「ポスター作成講座」が実施されました。

1ヶ月後のポスター(最終版)提出に向けたポスター作成のスキル向上を目的とし、フォントやグラフ作成の注意点についてなど、細部にわたって説明を受けました。

グループごとに修正点を確認し、GIGAタブレットを用いて改良する姿が見られました。

また、ポスターとして拡大印刷されたイメージをもつために、過去の先輩のポスターの実物とA4サイズの原稿を比較し、フォントサイズや画像・グラフの大きさをどのようにするか検討していました。

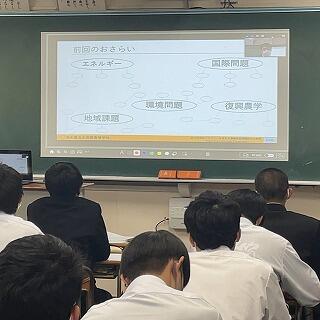

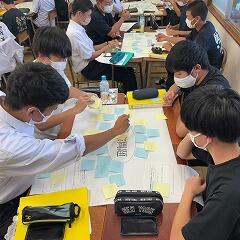

1学年は、「社会問題啓発プログラムまとめワークショップ」を行いました。

①エネルギー

②環境問題

③地域課題

④国際問題

⑤復興農学

の5つのテーマのなかで自分が興味をもったものを選び、グループに分かれ、付箋に自分の意見を書いたものを用いてディスカッションを行いました。

これまではクラスごとの活動でしたが、今回は他クラスの生徒と合同でグループを組みました。

積極的に付箋を貼る姿や、それをもとに意見交換をする姿が見られました。

R4宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)移動講座

参加した生徒は、果物のにおいなどを合成できて面白かった、においも薬になるなどとても興味深かったと感想を話してくれました。

ポスター情報交換会(教職員)

場所:本校普通教室

対象:本校教職員(2年課題研究指導教官)

教員も指導力を高めるために頑張っています!

2年生の課題研究のまとめとなるポスター原稿が、昨日提出されたことを受けて、

本校の指導教官を対象とした「ポスター情報交換会」が実施されました。

すべての班のポスター原稿が貼り出され、デザインやフォントのサイズ、

色使い、SDGsのロゴマークの掲載についてなど、さまざまな点について

本校のSSH部の職員から情報提供がありました。

また、ポスターを閲覧し、気づいたことについて意見交換を行いました。

今日の交換会で得られた情報を、各班のポスター作成に生かし、

さらに良いものにするための指導をしていけるよう、

我々職員も努力していきます。

復興農学ディスカッション(1年)・課題研究(2年)

場所:本校各教室

対象:復興農学ディスカッション…1年、課題研究…2年

本年度はじめて取り組む授業に1年生が参加しました。

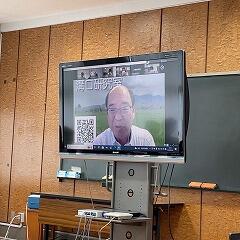

1学年は、社会問題啓発プログラムのまとめとして、福島第1原発事故の影響を受けた飯舘村について、農業再生の取り組み等の現状と課題を学ぶことで、エネルギーや環境、人口減少など日本の課題に複合的に考える力を養うことを目的とした、「復興農学ディスカッション」を行いました。

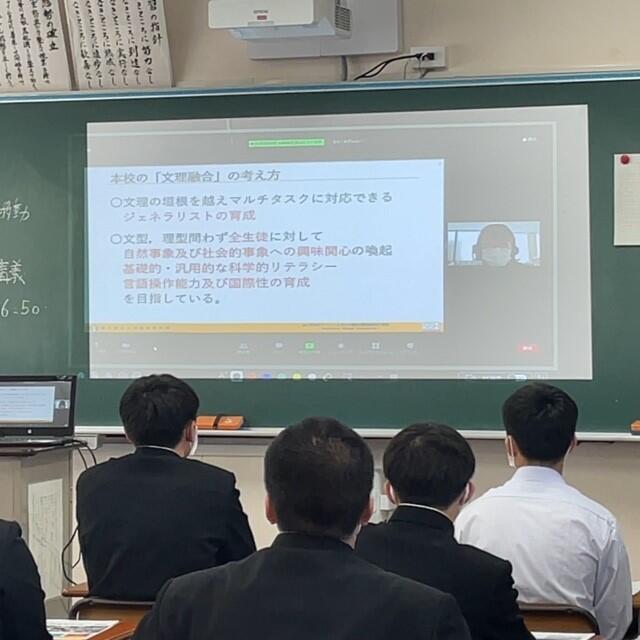

東京大学大学院農学生命科学研究科教授の溝口勝先生を講師にお迎えし、Zoomにて受講しました。

溝口先生の丁寧な説明や、かわいらしいイラストでわかりやすくまとめられたスライドで、生徒たちも理解しながら真剣に取り組む姿が見られました。

2年生はいよいよ1回目のポスター提出が近づいています!

2学年は、先週に引き続き、ポスター作成を行いました。

翌日に迫った中間発表ポスター第1回提出締切に向けて、GIGAタブレットやパソコン室を活用し、班で協力し合いながら作成する姿が見られました。

SSH 数学科教員研修会 教材開発ワークショップ

筑波大学附属駒場中・高等学校における

SSH 数学科教員研修会教材開発ワークショップ

日時:令和4年8月23日(火)

場所:筑波大学附属駒場中・高等学校

筑波大学附属駒場中・高等学校にて数学科の教員研修会が行われました。

午前中は開催校の先生による研究授業と協議会が行われ、午後は参加校教諭による開発教材紹介が行われました。

午後の教材紹介においては、教材紹介とともにSSH指定校が数学を用いての研究について発表を行っており、本校と異なる研究の内容であったため参考にすることができました。

また、本校教諭の瀧澤昌弘先生も開発教材の紹介を行い、他校の教諭から質問やお褒めの言葉等をいただく場面が見られました。

アジア学院講演会(1学年)・課題研究(2学年)

場所:本校各教室

対象:アジア学院講演会…1学年、課題研究…2学年

1学年は、ZOOMを活用し、アジア学院講演会を行いました。

SSH事業に位置付けた社会問題啓発プログラムの「Ⅲ~交流で学ぶ~の一環として、アジア・アフリカ地域で起きている諸問題に対する理解を深めるとともに、それらの解決に向けた取り組みの現状等について考察することを目的とした活動でした。

ガーナ出身のベルナルド・ティモシー・アパウ先生には、他宗教・多文化共生について、カメルーン出身のクリスティーナ・アジョン・アパウ先生には、旧宗主国と内戦について、講演をいただきました。

生徒が英語で質問する場面も見られ、積極的に講演会に参加している姿が見られました。

アジア学院の先生方、ありがとうございました。

2年生は、課題研究の続きを行いました。

ポスター作成・提出の期限が迫ってきたので、どの班もパソコンやGIGAタブレットを活用し、文章やレイアウトを考えている様子が見られました。

1学年 アジア学院講演会 事前学習

場所:本校各教室

対象:1学年

来週9月13日(火)に実施される、アジア学院の講師による講話に向けて、背景知識とともに異文化や宗教に関心・疑問を持つ姿勢を身につけ、現地の人々の視点を通したものの見方を養うことを目的として、事前学習が行われました。

ワークシートをもとに、講師の出身地であるガーナ、カメルーンの概要を学習したり、講話の要旨(英文)を読み、それぞれの国の現状をワークシートを使用して考えたりしました。

また、当事者にしか答えられない質問を英語で考え、グループ内で共有し、その中で他者の視点・効果的な質問を改めて考えさせるような活動を行いました。

祝 第18回全国物理コンテスト物理チャレンジ2022(全国) 奨励賞受賞

実施日:令和4年8月23日(火)~26日(金)

会 場:アクリエひめじ(兵庫県姫路市)

出場者:池田康成(本校SSC 3年生)

内 容: 全国約100名に選出され、物理オリンピック日本代表選考会を兼ねた物理チャレンジ第2チャレンジに出場しました。物理の猛者達と切磋琢磨しながら実験問題(23日)、理論問題(24日)に取り組み、みごと奨励賞を受賞しました。

サイエンス特別講座~物理のつどい③~

テーマ:「宇宙の始まりから終わりまで part3」

実施日:令和4年8月25日(木)

講 師:大槻義彦 氏(早稲田大学名誉教授理学博士)

参加者:本校生 26名(3年9名、2年5名、1年12名)

他校生4名(黒磯高校)

内 容:最終回となる今回は、宇宙の終末を中心にビックリップや物理現象全般に関する講義を受講致しました。

サイエンス特別講座~天文学特講~

テーマ:「天文現象の紹介とその予報計算」

実施日:令和4年8月22日(月)

講 師:相馬 充 氏

(国立天文台特別客員研究員 本校OB)

参加者:本校生 26名(3年1名、2年10名、1年15名)

内 容:時刻についての話から始まり、目的の天体がいつ、どこに見えるのか、日食や月食はどうやったら予報できるのか、などについて講義を受講しました。

サイエンス特別講座~物理のつどい②~

テーマ:「宇宙の始まりから終わりまで part2」

実施日:令和4年8月18日(木)

講 師:大槻義彦 氏(早稲田大学名誉教授理学博士)

参加者:本校生37名(3年13名、2年7名、1年17名)

他校生4名(黒磯高校)

内 容:前回に引き続き、複素空間から量子ゆらぎなど宇宙論のに関する講義を受講しました。講義後は質疑応答及びディスカッションを実施した。

祝 SSH生徒研究発表会 ポスター発表賞受賞

実施日:令和4年8月3日(水)~4日(木)

会 場:神戸国際展示場(兵庫県神戸市)

参加者:SSC数学班3名、引率教員1名

内 容:全国のSSH校が研究成果を発表する大会「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に、本校代表としてSSC数学班の生徒が参加しました。

発表テーマ「那須岳の噴火によって形成された那須の地形について」

審査員や他校生にポスターを用いて発表し、全国約220校の中、見事、審査員からポスター賞を受賞しました。

ひらめきときめきサイエンスに今年も参加しました

「立体的に考える分子化学-三次元的な酵素阻害剤をつくってみよう」

講師:農学部応用生命化学科 二瓶 賢一 先生

ひらめきときめきサイエンスに今年もSSC2学年生徒4名が参加しました。大学の実験室で三次元的な化合物の有機合成に挑戦し、化合物を用いて酵素のはたらきを抑える実験等に意欲的に取り組んでいました。参加してとても良い経験になってさらに学びへの意欲が高まったようです。

サイエンス特別講座~iP-U移動講座~

また、各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加して実施しました。

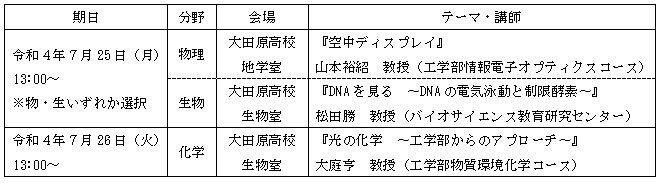

表 各講座一覧

【7月25日(月) 物理】

・参加生徒

大田原高校 12名、大田原女子高校5名、那須拓陽高校9名、矢板東高校2名 計28名

・内容

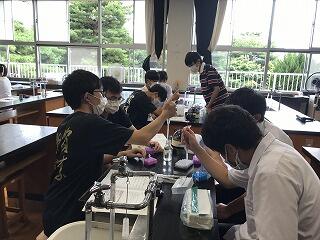

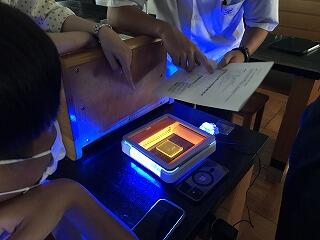

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による3Dに関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を実施しました。大学の先生方や大学院生のご指導をいただきながら自分自身で作製したアーク3Dや空中ディスプレイ装置を使って実際に映像を見た生徒からは感動の声が上がりました。

【7月26日(月) 生物】

・参加生徒

大田原高校7名、大田原女子高校5名、那須拓陽高校1名、矢板東高校3名 計16名

・内容

大腸菌のプラスミド(環状のDNA)を電気泳動により観察しました。その際、2種類の制限酵素で切断したプラスミドなども電気泳動し、泳動のしくみの他、制限酵素によって切断された部位を考察するなど、教科書よりも一歩進んだ実験考察を行いました。高校では普段扱わない実験であり、参加した生徒にとっては大変貴重な実験講座になりました。

【7月28日(水) 化学】

・参加生徒

大田原高校9名、大田原女子高校5名、矢板東高校5名 計19名

・内容

カーボンナノドットという新・炭素材料をクエン酸と重曹などを用いて合成する実験を行いました。家庭でもできる実験ということでホットプレートや竹串など身近なものを用いました。指導後は自分たちで選んだ材料、考えた加熱時間で自由に作成し、新しい素材に出会い、世の中は化学で、物質でできているということを実感した生徒が多かったようです。

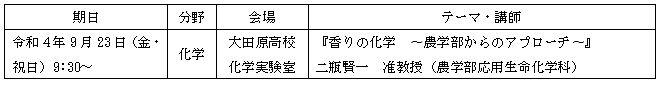

9月には下記の日程で化学の講座も予定されています。

物理チャレンジ2022 第2チャレンジ(全国大会)出場決定

その中で、3年生の 池田 康成 君 が第1チャレンジ(県予選)を突破し、第2チャレンジ(全国大会)に出場することが決定しました。

全国大会は令和4年8月23日(火)から26日(金)までアクリエひめじ(兵庫県姫路市)で開催されます。第1チャレンジの総合成績により選抜された全国100名が、実技問題・理論問題に取り組みます。

全国大会でも物理学を大いに楽しみ、大いに学び、大いに活躍することを期待しています。

サイエンス特別講座〜物理のつどい(第1回)〜

会 場:本校会議室

参加者:本校生36名、他校生7名(大田原女子高校、那須拓陽高校、黒磯高校)

計 43名

今年度も大槻義彦氏(早稲田大学名誉教授)を講師に招き、サイエンス特別講座〜物理のつどい〜(全3回)を実施しました。他校生も多く参加して県北の物理好きの高校生が共に物理学について学ぶ場、文字通り「つどい」を開催することができました。

全3回の講義のテーマは「宇宙の始まりと終わり」です。

第1回目の今回は、「量子ゆらぎ」や「ビックリップ」など宇宙論について学びました。

化学グランプリ2022

英語活用発表会(3年)・課題研究・統計学講座(2年)・

場所:本校各教室

3年生は、英語活用発表会を行いました。

これまでの研究の成果をポスターに英語でまとめ、発表も英語で行いました。

発表前は緊張した面持ちでしたが、いざ始まるとどの班も堂々とした発表が行われました。

3年間の研究がしっかりとまとめられていました。

2年生は課題研究の続きを行いました。

前回の研究の続きを行っている班の他に、国際医療福祉学部 江田哲也先生による「統計学講座」に出席し、アンケート結果の活用法などについての講義を受け、自分たちの研究に活用しようとしている姿が見られました。

1年生は「社会問題啓発プログラム ロジカルシンキング」を行いました。

各教室でZOOMにより、パワーポイントを活用した学習が行われました。

集中して説明を聞く姿が見られました。

SSH 社会問題啓発プログラム(1年)課題研究(2・3年)

場所:各教室

1年生は社会問題啓発プログラムを行いました。

外部講師の先生3名に来校いただきました。

・地域問題:大田原市役所 総合政策部部長 斎藤達朗 様

・環境問題:日本気象協会環境・エネルギー事業部 環境解析課 主任技師

工藤泰子 様

・エネルギー:日本エネルギー経済研究所戦略研究ユニット原子力グループ

主任研究員 木村謙仁 様

興味をもったSDGsのゴールをもとに、地域問題、環境問題、エネルギーに関する

専門家の先生の講義を選択して聴講しました。

各自理解を深め、課題テーマを決めるためのヒントを得ることができました。

2年生は課題研究の続きを行いました。

パソコン室では、県内の学校に依頼する調査のためのアンケートを作成している姿が見られました。

また、各グループで引き続き実験を行う姿も見られました。

失敗を繰り返しながら、少しずつ成長していく姿が感じられます。

3年生は英訳した文章を大判プリンターで印刷していました。。

いよいよ来週は3年生によるSSH課題研究英語活用発表会が実施されます。

どのグループも、堂々と発表できるようにがんばりましょう。

ロジカルシンキング(1年)・課題研究(2・3年)

場所:本校各教室

1年生はロジカルシンキングを行いました。

2年生・3年生は前回に引き続き、課題研究を行いました。

1学期も残すところあと1ヶ月なので、計画的に進めていけるようがんばりましょう。

SSH第1回運営指導委員会

場所:本校会議室

対象:係職員

運営指導委員の7名の先生方と、栃木県教育委員会高校教育課指導主事の雫晃先生に

来校もしくはオンラインでご参加いただき、SSH第1回運営指導委員会を実施しました。

本校職員より、SSH事業の中間評価の報告や、本校のSSH事業についての説明(社会問題啓発プログラム。課題研究プログラム、ICT活用能力育成プログラム、SSH事業全体のPDCA化と評価法の開発について、等)を行い、先生方からご指導・ご助言をいただきました。

SSH4年目であるという本校の今後の活動に向けて、非常に参考になる助言を数多くいただきました。

ご出席いただきました先生方、ありがとうございました。

「つぶやきNEWSでSDGs」(1年)・課題研究(2・3年)

場所:各教室

1学年は、NIE教育コンサルタントの渡邉裕子先生にZOOMでご指導をいただきました。

興味をもった新聞記事がSDGsのどの項目に関連しているのかを個人作業やペアワークにより考察し、社会に起きている出来事に関心を持たせ、課題研究のテーマ設定の一助とする活動を行いました。

2学年は課題研究を実施しました。

前回よりも、各班で研究を進める様子が見られました。

3学年は7月に実施される英語活用発表会に向け、前回同様発表内容の英訳を進めました。

ロジカルシンキング(1年)・課題研究(2・3年)

場所:各教室

対象:ロジカルシンキング1年、課題研究2・3年

1年生は論理的な思考を育成するための「ロジカルシンキング」について、ZOOMを活用して学習しました。

2年生は、課題研究の続きを行いました。

実験やアンケート用紙の作成など、班ごとに実施しました。

3年生は、課題研究の発表に向けて、原稿を英訳しました。

すでに終了している班もありました。

SS探究Ⅰ「新聞・メディアを知る講演会」が行われました(1年生)

インターネットの普及により、速報性に負けた新聞ではあるが、その分、情報を整理・塾講するための機能が充実していること、取材の継続性、異なる意見の比較などにおいてツールとしての新聞の活用について理解を深めました。

課題研究(2年)

場所:本校各教室

対象:2学年

課題研究(班別研究)を行いました。

年間計画の立案や、必要物品申請書の作成を行いました。

ICT研修(教職員対象)

場所:本校会議室

対象:本校教職員

ICT研修を行い、ネットワーク構図や「Teams」の具体的な活用例について研修を行いました。

「高齢者の熱中症予防啓発リーフレット」 市社会福祉協議会へ

高齢者の熱中症予防に貢献できることを切に願って、生徒が課題研究を行い、研究成果をまとめリーフレットを作成いたしました。

2年生 課題研究

場所:本校各教室

対象:2年生

課題研究を行いました。

各教室に分かれ、指導担当の先生方と今後の研究の進め方について話し、助言をいただきました。

↑国際医療福祉大学の江田先生による講座

SDGsの講話が行われました(1年生)

本日7限SS探求の時間に、1年生を対象としてSDGsについて講話がありました。本校教諭の杉森先生より2013年に起きたバングラディッシュでのビル崩落事故を例に「SDGsとは」「17の目標について」「日本が未達成な目標」について考えました。

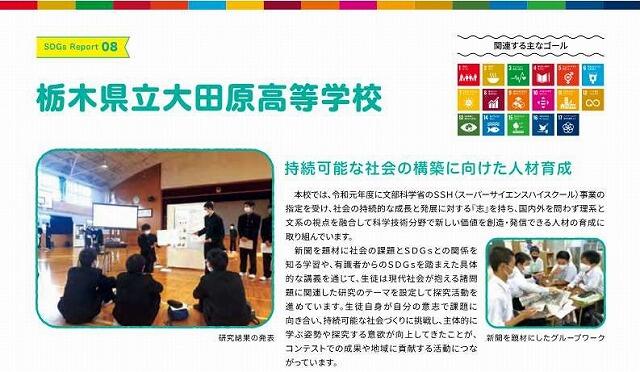

県SDGs普及啓発資料「とちぎ×SDGs」に本校の活動が掲載されました

栃木県総合政策部該当HP ↓

栃木県/普及啓発資料「とちぎ×SDGs~未来のためにできること~」の作成について (tochigi.lg.jp)

SS探究Ⅱ「課題研究ガイダンスⅡ・課題研究講演会」

実施日:令和4年4月26日(火)7時間目

講 師:山本康弘教授(国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科学科長)

藤原和人 教諭(本校SSH部評価係)

内 容:

藤原教諭によるSS探究Ⅱの年間スケジュール等について説明を受けた後、山本教授によ「課題研究講演会」を実施しました。課題研究活動の進め方やデータ収集・分析の方法等についてご教授いただきました。今後、素晴らしい研究活動となることを期待しています。

なお、全グループがポスター発表を行う『中間発表会』は令和4年11月8日(火)実施予定です。また、代表グループによる口頭発表の『成果発表会』は令和5年2月22日(水)を予定しています。

SS探究Ⅲ「課題研究ガイダンスⅢ」

実施日:令和4年4月26日(火)7時間目

講 師:加藤信行 教諭(本校SSH副部長)

内 容:SS探究Ⅲに関するガイダンスを実施しました。課題研究の最終学年では、昨年度作成したポスターの英語翻訳や英語での発表などの活動があります。『英語活用発表会』は令和4年7月12日(火)を予定しています。

1学年初期指導

場所:本校1学年教室(Zoom配信)

対象:1学年

新入生に向けて、SSHの概要説明を行いました。

興味をもって真剣に聞いている様子が見られました。

ガイダンスの後、本校の施設見学を行いました。生徒は、SSH室を見学し、物品借用の方法などを係から説明を受けました。

教員のICT研修

場所:会議室

本校のSSH事業のひとつ「ICT活用プログラム」の実践のため、教員向けのICT活用のための教員研修を定期的に行っていきます。本日は第1回目でOS等の初期知識について本校教員の情報エキスパートが担当しました。生徒の課題研究や授業の指導のため教員も今後も頑張っていきます。

ysfFIRST題研究発表会に参加して

ysfFIRST 横浜サイエンスフロンティア高校研究発表会

令和4年3月23日(水)12:45~15:45

会場:オンライン

発表者:課題研究15班(2年生) 見学者:SSC自然科学班2年生4名 職員2名

発表テーマ「那須野ヶ原の地形の成り立ち」

発表は後半の時間に2回行われ、大学の先生や横浜在住の高校生の質疑に果敢に答えました。また、見学の生徒にとっても他校の研究を見られる貴重な経験となりました。

令和3年度 物理プレチャレンジ(物理実験講習会)

実施日 令和4年3月19日 8:30~12:00

会 場 本校物理実験室

対 象 希望者20名

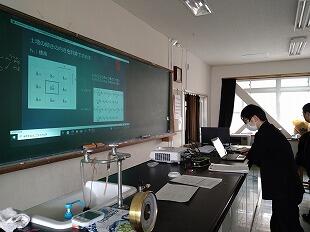

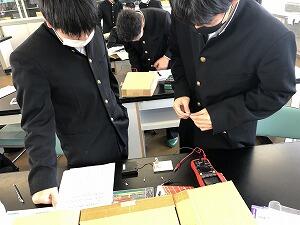

長谷川修司氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)による物理の実験講習会を受講しました。

物理チャレンジの概要や実験レポートの書き方、誤差の考え方などについて講義をいただきました。その後、「ブレッドボードを用いた回路の実験」をテーマに、回路を各自製作し、LEDに関する実験を行いました。実験技術やグラフの書き方など直に指導をいただくことができました。

本校生は毎年、物理チャレンジに20名以上参加しております。(2005年から2020年までの応募者数で栃木県全体では全国第10位)

4月から募集を行いますので、多くの参加を待っています。

SSH課題研究計画書審査会

計画書プレ審査会

今年度は、感染対策としてZoomのブレイクアウトルームを利用し、パワーポイントの画面を共有して発表しました。生徒たちにとっては、このような形で実施する初の機会でしたが、試行錯誤しながら自分たちの班の研究テーマについてプレゼンテーションを行っていました。助言をしてくださった学生の皆さん、ありがとうございました。

筑波研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 防災科学技術研究所・筑波大学・高エネルギー加速器研究機構

対 象 1学年希望者19名

内 容

雪の中での出発となりましたが、つくば市は快晴で、絶好の見学日和の中での実施となりました。

防災科学記述研究所では、加振実験を行う振動台と大型降雨実験装置を見学し、気象と地震に関する1時間の講義を受けました。

筑波大学では、学食で昼食をとり、学内を自由に散策し、大学の雰囲気を感じてきました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では、ギャラリーを見学し、放射線計を装着したのち放射光実験施設フォトンファクトリーとSuperKEKB加速器を見学しました。SuperKEKBは、地下4階に設置された全周3kmにもなる電子・陽電子衝突型加速器で、普段は見学できない装置です。目をきらきらさせながら、施設の方の説明を受けていました。

最先端の研究施設を訪問したことで刺激を受け、生徒も改めて進路を考える貴重な一日となりました。将来世界を牽引する研究者が誕生することを願っています。

<大型降雨実験装置>

<地震に関する講義>

<筑波大学>

<フォトンファクトリー>

<効率よく電子を衝突させる工夫の説明>

<SuperKEKB>

<研究者の卵たち>

宇都宮大学研究施設見学会

実施日 2021年12月27日(月)

会 場 宇都宮大学陽東キャンパス・峰キャンパス

対 象 1学年希望者39名 3年生希望者2名 計41名

内 容

工学部オプティクス教育センター並びに農学部バイオサイエンス教育センターを41名の生徒が見学しました。オプティクス教育センターではボリュームディスプレイやレーザー加工技術に関連した実験装置を、バイオ教育センターではゲノミクス解析に関連した実験設備を、それぞれ見学しました。

大学の先生方や学生の皆さんから説明を受け、最先端の研究に触れた生徒たちは大いに刺激を受けたようです。今後の進路決定や文理選択、SSH課題研究に向け、大変有意義な見学会となりました。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |