文字

背景

行間

日誌

SSH日誌

SSH第1回運営指導委員会

本日、14:30~16:00 本校会議室において、SSH第1回運営指導委員会が行われました。web会議システム「zoom」を利用した初の試みでした。ハウリングや40分の制限等で何度か中断することはありましたが、昨年度の活動の様子を共有できました。その上で、今後の活動について貴重なご意見をいただくことができ、大変参考になりました。運営指導員の先生方、大変ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

1年生SDGs

本日のSS探究Ⅰでは、SDGs(持続可能な開発目標)について学びました。国連で採択された17のゴールの概要とその取り組みについて、生徒たちはメモをとりながら真剣に学習していました。今後は、今の自分自身にできること、将来取り組んでみたいことについて考察していきます。

筑波施設見学会

12月26日(木)筑波研究学園都市に向かい、研究施設を見学させていただきました。まず初めに筑波宇宙センターで「きぼう」運用管制室、宇宙飛行士養成エリア等を見学しました。筑波大学の学生食堂で昼食をとり、図書館見学もさせていただきました。午後は、農研機構で食と農の科学館、遺伝資源センタージーンバンクを見学させていただきました。とても有意義な一日となりました。

わくわくどきどきサイエンス

12月21日(土)大田原市内5・6年生を対象に理科実験教室「わくわくどきどきサイエンス」を開催しました。本校生が先生となり、小学生に実験や工作を教えました。開校式の後、ファイヤーショーを行いました。炎色反応の簡単な原理を説明し、実際に霧吹きで炎色反応を見せました。暗い部屋での色とりどりの炎色反応は幻想的で小学生も驚いていました。次に、スライム、万華鏡、ダブルリング飛行機、レゴマインドストーム、ダイラタンシー、ウミホタルの工作や観察などを1つの部屋で自由に体験しました。本校生徒は、初めどう接してよいかわからず、少し戸惑い気味な生徒も多かったのですが、徐々に慣れていき自分の持ち味を最大限に発揮していました。次に、イカの解剖の実験をやりました。予備実験では上手くいったことが本番上手くいかず、演示した生徒は少し困っていましたが、臨機応変に対応しのりきりました。そして最後に液体窒素の実験を行いました。

参加した小学生も楽しそうに活動しており、次年度さらに満足いただけるよう改善していきたいと思います。

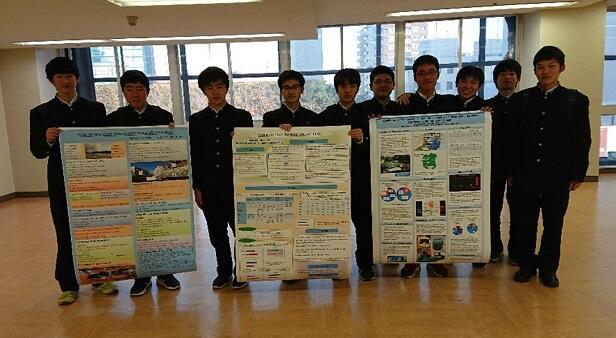

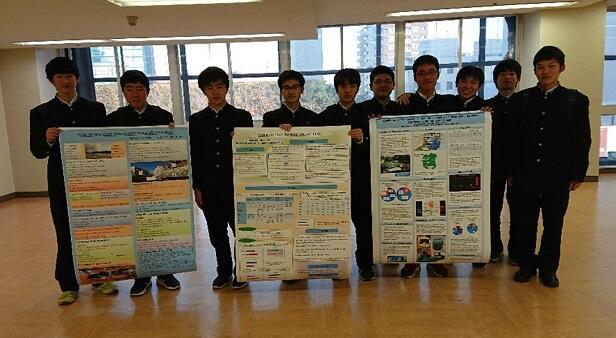

英語による科学研究発表会 in 水戸

先日、水戸市の駿優教育会館にて茨城県立緑岡高校主催で行われた「英語による科学研究発表会」に、本校2年生10名が参加してまいりました。期末テストと修学旅行の直後という過密スケジュールだった今回。それでも、事前に綿密な計画を立てていたことで、出来上がったポスターや発表は、全国から集まったハイレベルな他校と比較しても遜色ないものであったと感じます。 本校からは全3班がポスター発表を行いました。それぞれのテーマは、『Rating Emotive Characteristics of Music』、『How to Increase Awareness towards Disasters』、『Examining disaster recovery through comparing radiation levels between the Nasu region and Iitate Village.』となります。多くの高校生や先生方に見ていただき、活発に交流や意見交換ができました。 発表後、生徒からは「いろいろなことを吸収する良い機会になった。今日学んだことを参考に、今後も研究を続けていきたい」とコメントがありました。この言葉の通り、これらの貴重な経験を糧に、今後一層、課題研究の質を高めていきたいと思います。

ゼミ

12月10日(火)いよいよ本格的に課題研究が始動しました!各担当の先生の元で、ゼミ形式で課題研究のテーマ決めをしました。テーマ決めにも不慣れなせいか苦戦している生徒が多く、実践力がまだまだ足りないことが分かりました。これから課題研究を通して鍛えていきたいと思います。

課題研究グループ分け

11月26日(火)7時間目、1年生は第一体育館でSSHの課題研究のグループ分けを行いました。はじめに分野ごとに分かれ、その中で話し合いをして4人グループを作りました。240人をグループに分けるだけでも大変で、まだ決まっていない生徒もおり、28日(木)にグループ分けの続きと、テーマ設定を行う予定です。これまで「社会問題啓発プログラム」を踏まえ、本校の文理融合型の「課題研究プログラム」が本格的に始動することになります。

課題研究ガイダンスⅠ

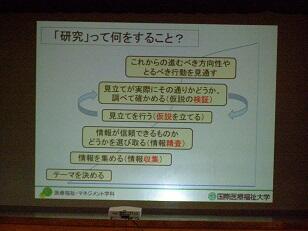

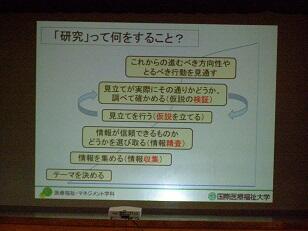

11月19日(火)7時間目、1年生は第一体育館で課題研究の進め方についてのご講話を、国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科副学科長 山本康弘様にいただきました。課題研究におけるテーマの設定、研究の進め方、研究のまとめ方について、具体的な例をあげ分かりやすくご説明いただきました。自分の興味があることから、みんなが「知ってよかった」となる研究になることが理想であると教えていただきました。この後、1年生はテーマ設定と班分けに取りかかります。いよいよ課題研究が本格的にスタートします。課題研究を通してより成長してくれることを期待しています。

課題研究ガイダンスⅠ

11月14日(木)7時間目、1年生は第二体育館で課題研究ガイダンス、2年生は第一体育館で修学旅行について学年集会が行われました。1年生は社会問題啓発プログラムが終了し、いよいよ課題研究を行っていきます。学んできたこと、またこれから学ぶことを活かす力を身に付けるためのプログラムです。担当の加藤教諭より、課題研究の意義やこれからのタイムテーブルの話がありました。上手くやれるかどうか、どんな研究ができるのかなど不安と期待に胸膨らませていた1年生でした。2年生はいよいよ12月に修学旅行に出発となります。それに向けて全体指導がありました。

課題研究プログラム日程一覧はこちら→課題研究プログラム日程一覧.pdf

課題研究プログラム日程一覧はこちら→課題研究プログラム日程一覧.pdf

2学年課題研究発表会

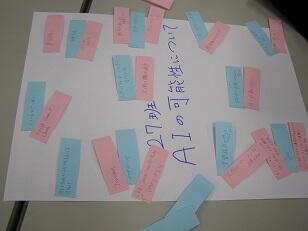

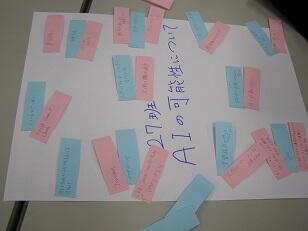

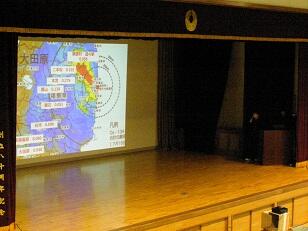

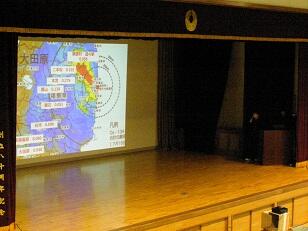

11月12日(火)B日課で、6・7時間目に2学年課題研究発表会が行われました。先日、第一体育館と第二体育館を使ってすべての班の発表が行われ、その際に選抜された班による、今回の発表となりました。発表会には栃木県教育委員会事務局高校教育課 副主幹 髙橋伸輔様、国際医療福祉大学医療福祉・マネジメント学科副学科長 山本康弘様、その他県内各校の先生方、保護者の皆様をお招きして、山本先生には講評をいただきました。クラスの発表は、「ゴム紐と力学的エネルギー保存の法則」、「先生が選んだ英単語は本当によく出るのか」、「重力加速度の測定」、「冴えないAIの育て方」、「音楽の感情的性格について」、「大田原市に安全な場所はあるのか」の6本、その他防災班の「防災意識を高めるには」とSSCの「飯舘村の今」が発表されました。来年度からのSSHの本格実施に向け、充実した課題研究になるようにさらに取組を進めてまいります。

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

お知らせ

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

同窓会よりお知らせ

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

お知らせ

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

献花台の設置について

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

カウンタ

6

3

1

3

4

4

3

令和元(2019)年第33回85キロ強歩フォトアルバム

これからの予定をこれでチェック!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |