文字

背景

行間

SSH日誌

SSC数学講座 「黄金比」

SSC数学講座 「黄金比」

1回目 8月21日 13:00~14:45 本校旧1の1教室

2回目 8月25日 15:40~17:40 〃

SSC(数学班)16人を対象とした本校数学教員瀧澤先生により行われた。

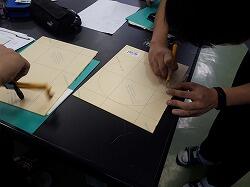

内容は「黄金比」

(1)ユークリッドの問題から

(2)ペンタグラマの中に現れる黄金比

(3)黄金比と正五角形の作図

(4)黄金比と白銀比

(5)黄金長方形 -正方形がいくつとれるか-

(6)フィボナッチ数列と黄金比

(7)フィボナッチ数列とパスカルの三角形

(8)対数螺旋と黄金比(オウムガイ)

(9)連分数

(10)黄金比の連分数展開

(11)連分数による有理数近似

(12)黄金比は最も有理数を寄せ付けない数

(13)植物の葉の並びと黄金比

(14)ひまわりと松ぼっくりにでてくる螺旋

(15)黄金比・白銀比・青銅比

(16)神が造った黄金比が自然を操る

【感想】

・有理数、無理数も正直のところ、人間が区別しているだけで、自然界においては大差ないと思っていた。しかし有理数を寄せ付けない黄金比には、葉が重なりにくい等、有理数にはない点があり驚いた。

・私たちが日頃過ごしている中でも、多くの比が関係していることがわかった。また私たちの身近だけではなく、様々な図形や歴史的な建築物、自然界にも幅広く活用されていることがわかった。また、黄金比とフィボナッチ数列の関係性、連分数の関係性などを理解することができ、黄金比に対しての視覚的美しさだけではなく、数学的美しさを感じることができた。

宇都宮大学杉田准教授による課題研究指導

場 所:普通教室①

参加者:2年課題研究57班 4名

テーマ:米のブランド化と経済効果

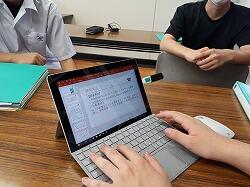

2年課題研究57班は、「米のブランド化と経済効果」について研究を行っています。研究の進め方について、農業経済やマーケティングのスペシャリストである宇都宮大学農学部杉田直樹准教授に、これまではメールでご助言をいただいていました。本日はMicrosoft Teamsを用いてリモート会議を実施することができました。

ノートパソコンの画面上ではありましたが、直接意見交換をすることで疑問点や研究目的、今後の研究の進め方を明確にすることができました。特に、同日に2年生約80名を対象に実施した「米に対する意識調査やブランド米の食味調査」アンケートについて、結果の分析の仕方を具体的に教えていただき大変参考になりました。杉田准教授のご助言・ご指導を生かし、今まで以上に研究活動を充実させていきたいという意欲が高まりました。

ブランド米の食味調査 Googleフォームを用いてアンケート回答

杉田准教授によるリモート指導

サイエンス特別講座~物理のつどい~

会場 :本校会議室

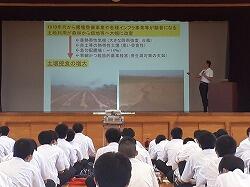

大槻義彦氏(早稲田大学名誉教授)を講師に招き、サイエンス特別講座が行われました。

今回は「この宇宙は量子のゆらぎで始まりビックリップで終わる」をテーマに、最新の物理学の研究内容とともに講義してくださいました。

講演後は多くの生徒が質問をし、さらに物理学に興味をひかれたようです。

国際医療福祉大学教員による課題研究指導 第1回目

実施日:令和2年7月22日(水)16:30~17:30

会場 :本校物理実験室

SSH事業の一環として、国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科副学科長の山本康弘教授、同所属の薄井浩信先生、江田哲也先生による課題研究リモート講習会を2学年課題研究の4グループ(16名)を対象に開催した。

第1回目の今回は、生徒1人1台のダブレットPCを用いてZoomによる課題研究に関する指導を受講した。先生方から的確なご指摘やご助言を頂き、今後の活動の方向性や研究方法を明確化することができた。

1学年SS探究 2年課題研究

2年生は今学期最後の課題研究となりました。夏休み中の計画も立てながら、研究に励んでいます。

SSH社会問題啓発プログラム講演会

生徒たちは、SDGsにとても興味を示しており、今回の講演は貴重なものとなりました。

2年生 課題研究

とてもユニークなテーマがあります。写真にカーソルを合わせると、研究テーマが表示されます。

1学年SS探究・2学年の課題研究

多くのジャンルの記事が選ばれ、生徒たちは互いに選んだものを見比べながら、SDGsとの関連にも追及していました。

2年生の課題研究では、内容の検討をもとに探究活動がスタートしてきました。

【1年生SS探究Ⅰ】

【2年生課題研究】

2学年課題研究(アンケート調査の進め方)

国際医療福祉大学 岩本先生を講師にお招きし、アンケート調査の方法から留意事項など、具体例を交えなから講演していただきました。

本日の講演で学んだことを活用し、課題研究に取り組めればと思います。

1学年SS探究・2学年の課題研究

2学年の課題研究は、購入予定の物品をもとに具体的な研究の構想を練りました。実験も始まりました。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |