文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

下野新聞の1面に掲載!

昨日行われた下野新聞の本校への取材の様子が、本日の下野新聞1面で紹介されています。今回は社会部の取材ということで、より重要な位置づけとなり、1面掲載となりました。以下に、掲載紙面を紹介します。

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

佐高ミュージアム⑮

「佐高ミュージアムNo.76~80」を公開します。

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

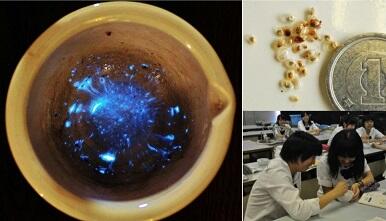

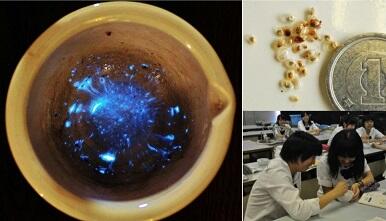

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

下野新聞の取材がありました!

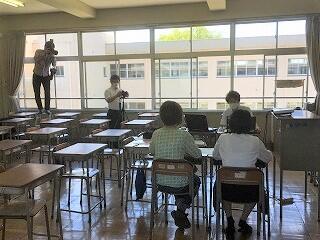

今日から、分散登校の第一段階が始まりました。

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

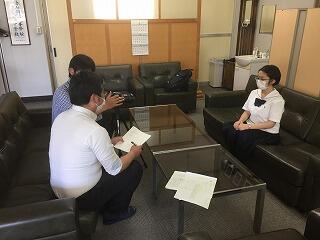

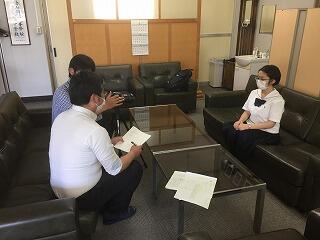

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

「久しぶりに先生と話ができて楽しかった。学校が始まらないのは不安だが、学校の先生とは学年スペースのメール等を活用して、家庭での学習を進め、受験に臨みたい。」とインタビューに答えていました。動画でも撮影していましたので、下野新聞の動画ニュースでも紹介されるかもしれません。

二人目は、3年3組の田尻さんで、お母さんと面談を受けていました。

「受験生なので、学校がないのは不安だった。学校がないとだらだらしてしまっていた。面談をしてくれて助かった。自分ではわからないところを知ることができて良かった。これから、頑張っていきたい。」と話してくれました。

また、3年4組の福地さんも面談の様子を取材されていました。

生徒たちにとって、今回の面談はこれまでの過ごし方を振り返ったり、これからどうしたらいいのか、について考える良い機会になっていたようです。

なお、本日の取材は、明日の下野新聞の社会面と下野新聞のHPの動画ニュースで紹介される予定です。

校長室(自宅)便り④

身近な風景

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

小麦の穂が実り、もうすぐ収穫期を迎えようとしています。この頃の季節が、「麦秋」です。麦が熟し、麦にとっての収穫の「秋」であることから、名づけられた季節で、5月下旬から6月初旬までとされています。

佐野近辺では、昔から米と麦の二毛作により、小麦の生産がとても盛んです。調べてみると、佐野市の小麦の収穫量は、県内25の市町で4位(1位栃木市、2位小山市、3位大田原市)、全国1719の市町村で7位となっています(統計でみる日本「e-Stat」より)。県南は日本を代表する小麦の産地なんですね。良質な小麦から作られる佐野ラーメンも、地元の小麦が使われているのでしょう。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

佐高ミュージアム⑭

「佐高ミュージアムNo.71~75」を公開します。

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

9

7

9

3

0