文字

背景

行間

校長室便り

2020年6月の記事一覧

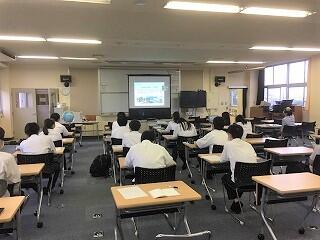

高3理系(英語)の授業見学

本日、3限目、高校3年生理系の「コミュニケーション英語Ⅲ」(川俣先生)の授業を見学しました。

教科書のLesson2「God's Hands(神の手)」を教材に、授業を進めていました。

Lesson 2は、「神の手を持つ」と言われ、2012年に当時の天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した心臓外科医、天野篤(あまの あつし)さんを取り上げています。天野さんは、順天堂大学医学部心臓血管外科教授として、また同大学医学部附属順天堂医院院長として、現在も第一線で活躍しています。

この教材をもとに、授業は物語のSection(段落)ごとに、以下のように進められていました。

Step1.発音の確認。:単語やフレーズの発音を確かめ、CDや教員のあとに続いて発音。CDを聞いてListening Quiz に答える。等

Step2.本文を読む。:文章の構造を理解し、正確に文章を理解する。

Step3.Q&A:ペアに分かれて問題を出し合う、音読穴埋め:適語を補いながら音読する。 ←(本時はここまで)

Step4.サイトラ(Sight translation):英文または日本文を見て、それぞれを翻訳する。

教科書のLesson2「God's Hands(神の手)」を教材に、授業を進めていました。

Lesson 2は、「神の手を持つ」と言われ、2012年に当時の天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した心臓外科医、天野篤(あまの あつし)さんを取り上げています。天野さんは、順天堂大学医学部心臓血管外科教授として、また同大学医学部附属順天堂医院院長として、現在も第一線で活躍しています。

この教材をもとに、授業は物語のSection(段落)ごとに、以下のように進められていました。

Step1.発音の確認。:単語やフレーズの発音を確かめ、CDや教員のあとに続いて発音。CDを聞いてListening Quiz に答える。等

Step2.本文を読む。:文章の構造を理解し、正確に文章を理解する。

Step3.Q&A:ペアに分かれて問題を出し合う、音読穴埋め:適語を補いながら音読する。 ←(本時はここまで)

Step4.サイトラ(Sight translation):英文または日本文を見て、それぞれを翻訳する。

この授業の進め方は、担当の先生が変わると教え方ががらっと変わってしまうのではなく、担当の先生が違っても同じ内容を学習できるよう、本校の英語科の先生方が試行錯誤しながら、たどり着いた「学習サイクル」だそうです。このサイクルの中で、それぞれの先生が工夫してプリントを作ったりしています。これによって、本校の英語科全体の指導力アップにつながりました。

(以上は、授業後に英語科の先生方にお聞きした内容をもとにまとめました。もし間違っていたら後で訂正します。)

写真は、Step3の「Q&A」に取り組んでいる生徒たちです。

授業終了後、近くにいた生徒に授業の感想を聞いてみました。

中野君「いつも通りの川俣先生の授業です。先生の説明を一方的に聞くのではなく、ディスカッションがあり、話し合い活動が多いので、眠くなるようなことはありません。」

入澤君「ペアワークが多いです。単語やフレーズの発音を自分で確認できるところがよいと思います。」

岡さん「先生が元気すぎるので疲れますが、眠くなりません。」

*川俣先生のパワー溢れる授業が印象的でした。授業見学は、突然、ふらっとお邪魔しましたが、一見して生徒が授業に真剣に楽しく取り組んでいることがわかりました。

中2(華道)、中1(学活)の授業見学

今日の7限目に、

①中学2年1組の「華道」(総合的な学習の時間)の授業と

②中学1年生の「学活」(総学の振り替えにより実施)の授業を見学しました。

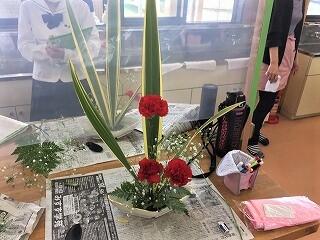

①「華道」の授業では、小原流の清水一克先生のご指導により、生徒一人一人が、実際にお花を生け、最後に清水先生に手直し等をしていただき、作品を完成させます。今日は、ニューサイラン、カスミソウ、カーネーションの3種を使いました。

生け方には、いくつかの型があるそうで、それをもとに生徒たちは何度も試行錯誤をしながら、完成させていました。

①中学2年1組の「華道」(総合的な学習の時間)の授業と

②中学1年生の「学活」(総学の振り替えにより実施)の授業を見学しました。

①「華道」の授業では、小原流の清水一克先生のご指導により、生徒一人一人が、実際にお花を生け、最後に清水先生に手直し等をしていただき、作品を完成させます。今日は、ニューサイラン、カスミソウ、カーネーションの3種を使いました。

生け方には、いくつかの型があるそうで、それをもとに生徒たちは何度も試行錯誤をしながら、完成させていました。

何人かの生徒に感想を聞いてみました。

浅野さん「茎が細いカスミソウは指しにくかったです。正面だけでなく、横から見たときにも立体感を出すのが難しかったです。とても楽しかったです。」

恩田さん「初めてだったので難しかったです。緊張しました。最初は、何が良くて何が悪いのかわかりませんでしたが、先生に直していただくと、なるほどそうなのかと納得しました。先生からは90点と言われました。」

お花は、家に持ち帰り、家でもう一度、生けてみるそうです。

自分でお花が生けられるなんて、素敵ですね。

②中学1年生は、7限目に「学活」を行いました。

テーマは「ソーシャルスキル」、ソーシャルディスタンスではありませんよ。

友人関係のスキルを身につけます。

私たちは、何かを失敗したときに「ごめんなさい」と謝りますが、そのタイミングを逸してしまい、後悔した経験は誰しもあると思います。

ソーシャルスキルは、これまで謝れなかった自分の経験を振り返り、場面に応じた謝罪の仕方を確認します。

2人1組になり、「さりげない謝罪」「普通の謝罪」「丁寧な謝罪」を表す言葉や態度を考え、実際にやってみました。

最後に、我こそはと思う生徒が、担任の先生を相手に、「さりげない謝罪」、「普通の謝罪」、「丁寧な謝罪」にチャレンジしていました。

「さわやかに謝ることができる佐附中生」、もうそれだけで素晴らしいです!

身近な風景

今日(2020年6月21日)は、夏至です。そして、部分日食がありました。

栃木県の天気は曇りでしたので、残念ながら、部分日食を観察することはできませんでした。九州地方などでは観察できたところもあったようです。

一方、夏至は二十四節気の一つで、暦の上では夏の盛りの頃です。

夏至の日は1年で太陽が最も空高く昇り、最も昼の長さが長くなる日です。

しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。

(今日の佐野市は)

日の出時刻は4時24分20秒、日の入り時刻は19時2分37秒で、

昼間の時間(日長)は14時間38分17秒でした。

栃木県の天気は曇りでしたので、残念ながら、部分日食を観察することはできませんでした。九州地方などでは観察できたところもあったようです。

一方、夏至は二十四節気の一つで、暦の上では夏の盛りの頃です。

夏至の日は1年で太陽が最も空高く昇り、最も昼の長さが長くなる日です。

しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。

(今日の佐野市は)

日の出時刻は4時24分20秒、日の入り時刻は19時2分37秒で、

昼間の時間(日長)は14時間38分17秒でした。

ところで、今年

日の出時刻が最も早いのは、6月12・13日(4時23分22秒)、

日の入時刻が最も遅いのは、6月28・29日(19時3分24秒)なのですが、

昼間の時間(日長)を計算すると、本日6月21日が最も長くなるのです(→夏至)。

つまり、夏至は毎年6月21日と決まっているわけでなく、日長を計算し、最も日長が長い日が「夏至の日」となるのです。ちなみに、去年の夏至は、6月22日でした。

今年の22日は、日の出が21日より14秒遅れ(=日が短くなる)、日の入りは12秒遅れる(=日が長くなる)ので、差し引きすると、21日より2秒だけ日が短くなってしまいます。今年は2秒の差で、今日(21日)が、めでたく夏至となりました。

1年で最も日が長いといっても、わずか数秒の差ですので、私たちがその変化を感じとることは難しそうです。

今日は、栃木県立博物館で、「栃木県版レッドデータブック改定事業 両生爬虫類部会」が開催されました。私も部会員として参加しましたが、博物館がある公園の敷地では、この時期の風物詩である「アジサイ」が見頃を迎えていました。

アジサイを見ると、今は梅雨なんだな、と改めて思います。

梅雨という季節に最もピッタリくる植物は、アジサイをおいてほかにはないでしょう。(あくまで主観です。)

*最後に、本日の「両生爬虫類部会」では、2000年頃、足利市松田町で「モリアオガエル」(木の枝に白い泡に包まれた卵を産むことが有名)を確認しているのですが、その後の記録がないことが話題になりました。

足利市や佐野市で、これまでに「モリアオガエル」の卵塊(木の枝に産んだ白い泡に包まれた卵)を見たことがある方は、是非、情報をお寄せください(→校長室まで)。大発見になるかもしれません。

佐高ミュージアム㉖

「佐高ミュージアム Original No.18 ~22」を公開します。

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

SGHクラブ国内班 第1回オンライン講座

本日の放課後、英語演習室でZoomを使ったオンライン講義を行いました(16:30~17:30)

内容は以下の通りです。

(1)テーマ「Think Globally Act Locally エコロジーオンラインがつなげる世界」

(2)講師:NPO法人エコロジーオンライン代表 上岡裕先生(佐野高校OB)

(3)講義内容

・エコロジーオンライン及び上岡先生のこれまでの取組

・佐野から全国へ世界へ発信する方法、

・田中正造型グローバルリーダーについて

・質疑応答

(4)参加者:SGHクラブ国内班、フランス語班(16名)

内容は以下の通りです。

(1)テーマ「Think Globally Act Locally エコロジーオンラインがつなげる世界」

(2)講師:NPO法人エコロジーオンライン代表 上岡裕先生(佐野高校OB)

(3)講義内容

・エコロジーオンライン及び上岡先生のこれまでの取組

・佐野から全国へ世界へ発信する方法、

・田中正造型グローバルリーダーについて

・質疑応答

(4)参加者:SGHクラブ国内班、フランス語班(16名)

*参加した生徒からの感想です。

・これまで授業で聞いたことがある言葉がたくさん出てきました。それらがどのようにつながっているのかが理解できました。これからの研究に活かしていきたいです。(2年 猪瀬君)

・私は、田中正造が生まれた佐野に住んでいるからこそ、やるべきことがある、と思いました。(2年 松原さん)

・マダガスカルとフランス語との関係を初めて知ることができました。フランス語班として何ができるか考えていきたいです。(2年 戸室さん)

・自分がよく知っている去年の台風で秋山川が決壊した場所を上岡先生も知っていたことから、同じ佐野に住んでいるんだなあと親近感を持ちました。(2年 大山君)

次回は1週間後の6月27日だそうです。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

4

8

7

9

6

4