文字

背景

行間

校長室便り

2020年6月の記事一覧

佐高ミュージアム㉔

「佐高ミュージアム Original No.6 ~11」を公開します。

当時は、月一回発行していましたので、今回は1990年10月号から翌年の3月号までの6回分の公開です。細かい文字が多くて読みにくいかと思いますが、興味のある方はご覧ください。

佐高ミュージアム Original No.6 「秩父の秋」.pdf

佐高ミュージアム Original No.7 「がんばれ!寒すずめ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.8 「琵琶池の朝」.pdf

佐高ミュージアム Original No.9 「ケサランパサランを探して」.pdf

佐高ミュージアム Original No.10 「トウキョウサンショウウオの産卵」.pdf

佐高ミュージアム Original No.11 「春を告げる花たち」.pdf

当時は、月一回発行していましたので、今回は1990年10月号から翌年の3月号までの6回分の公開です。細かい文字が多くて読みにくいかと思いますが、興味のある方はご覧ください。

佐高ミュージアム Original No.6 「秩父の秋」.pdf

佐高ミュージアム Original No.7 「がんばれ!寒すずめ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.8 「琵琶池の朝」.pdf

佐高ミュージアム Original No.9 「ケサランパサランを探して」.pdf

佐高ミュージアム Original No.10 「トウキョウサンショウウオの産卵」.pdf

佐高ミュージアム Original No.11 「春を告げる花たち」.pdf

附属中全体写真の撮影

本日の昼休み、今年度のスクールガイド用の写真撮影を行いました。

「12:45にシャッターを切る」という予定でしたので、生徒たちは昼食終了後、徐々に前庭に集まってきました。撮影は、管理棟3階の理科室の窓から、写真屋さんが身を乗り出して行います。隣で見ていると、はらはらどきどき。とっても怖そうですが、さすがプロは違うな、と思っていたら、やっぱり怖いそうです。(気をつけてくださいね。)

「12:45にシャッターを切る」という予定でしたので、生徒たちは昼食終了後、徐々に前庭に集まってきました。撮影は、管理棟3階の理科室の窓から、写真屋さんが身を乗り出して行います。隣で見ていると、はらはらどきどき。とっても怖そうですが、さすがプロは違うな、と思っていたら、やっぱり怖いそうです。(気をつけてくださいね。)

撮影は、ぴったり予定通りの12:45でした。それも、わずか2ショット。

生徒たちのいい表情が撮れたので一発OKということでした。

さすがは附属中生ですね。

直前までマスクをしていて、シャッターを切る前に外しました。左側が外す前、右側が外した後、ということで高校の理科の先生が写真屋さんの隣でシャッターを切ってくれました。(といっても、小さすぎてわかりませんね。)

情報モラル教育

本日7限目、高校1年生対象の「情報モラル教育講話」がありました。

3密を避けるという観点から、格技場で生徒同士の間隔を広めにとって実施しました。

講師は、今年度から本校に赴任した中條康雄(ちゅうじょう やすお)主幹教諭です。

3密を避けるという観点から、格技場で生徒同士の間隔を広めにとって実施しました。

講師は、今年度から本校に赴任した中條康雄(ちゅうじょう やすお)主幹教諭です。

講話は、

1.さまざまなインターネットトラブル

(1)不適切な情報発信

(2)誘い出し、自画撮り画像

(3)コミュニケーショントラブル

2.ネットトラブルにあわないために

3.ネット依存(ゲーム依存)

という内容です。

講師の中條先生の専門は、れっきとした数学ですが、実は、昨年度まで、栃木県総合教育センターで勤務されており、研究調査部の「情報教育支援チーム」のチームリーダーとして活躍されていました。

「情報教育支援チーム」は、パソコンやタブレットなど、情報機器の整備に関することや、本県の「情報モラル教育」や「プログラミング教育」などを、どのように進めていったらよいかを検討しているプロジェクトチームです。中條先生は、そのチームリーダーですので、まさに栃木県の「情報モラル教育」の総元締めです。

今回の「情報モラル教育講話」の講師として、これ以上適任の方は、本県には存在しない、といっても過言ではないでしょう。実は、昨年度までは、講師として、わざわざ来ていただいていました。

しかし、今年度からは本校の主幹教諭ですので、中3(6/2実施)、高1(本日実施)、中2(6/10)、中1(6/17)と、贅沢にも学年ごとに内容を変えて実施しています。

県内の具体的なネットトラブルや最近の事例(SNSでの匿名による誹謗中傷、ネットゲームで課金に発展する罠など)をふんだんに紹介しながら、わかりやすく説明してくださいました。おそらく、45分という講話時間が短く感じられたのではないでしょうか。

来週からは、中2、中1の「情報モラル教育講話」がありますが、どんな内容になるのか、楽しみにしています。

校長室へのお客さん

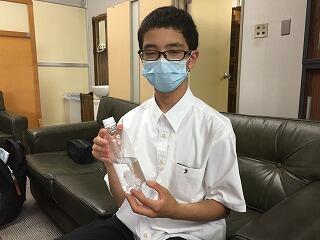

今日の放課後、中学1年生の松葉紳一郎君が、家の近くの水田で見つけた「ボルボックス」をペットボトルに入れて持ってきてくれました。

「ボルボックス」と言えば、理科の教科書にはたいてい載っている有名な微生物の一種ですね。しかし、野生の状態で実物を見つけることは、専門家でも難しいとされています。「ボルボックス」は直径1ミリ以下の球形ですので、これが「ボルボックス」ですと言われなければ、普通はわからないと思います。ましてや、水田からすくった水をみただけで、「ボルボックスがいる!」とピンとくるなんて、松葉君はただ者ではないなと直感的に思いました。

「ボルボックス」と言えば、理科の教科書にはたいてい載っている有名な微生物の一種ですね。しかし、野生の状態で実物を見つけることは、専門家でも難しいとされています。「ボルボックス」は直径1ミリ以下の球形ですので、これが「ボルボックス」ですと言われなければ、普通はわからないと思います。ましてや、水田からすくった水をみただけで、「ボルボックスがいる!」とピンとくるなんて、松葉君はただ者ではないなと直感的に思いました。

水田ですくった水の中にいた「ボルボックス」(中央に丸いつぶつぶが2つある)を発見!

話を聞いてみると、松葉君は、小学4年生から「微生物の観察」を続けており、小5と小6では、栃木県の理科研究展覧会の中央展覧会で、2年連続で最優秀賞を受賞しています。

そうです。彼は「微生物の研究者」だったのです。

大事にしている「微生物図鑑」に載っている「ボルボックス」をいつか見つけたいと3年間、思い続け、たまたますくった水に「ボルボックス」がいることを見逃さなかったのです。

「やっと見つけた!」

これは研究している者だけが発することができる言葉だと思います。

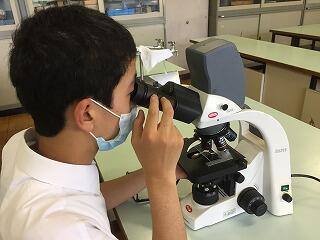

せっかくなので、生物室で顕微鏡を使って、観察することにしました。

佐野高校の高性能デジタル顕微鏡で見ると、球体の周囲の繊毛まで観察できました。

今後は、「ボルボックス」が生息している環境や、走光性(光に集まる性質)について調べてみたい、と希望を話してくれました。

佐野高校・同附属中は、研究する環境が整っていますので、是非、挑戦してほしいです。また、新たな発見があったら、報告に来てください。

*他にも、興味を持っていることや、何か発見?したことがあったら、誰でも校長室に来てください。楽しみにしています。

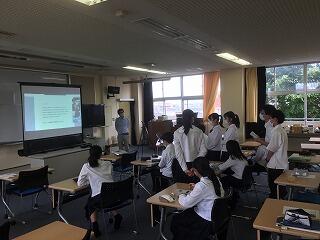

オンライン講義が行われました

本日、16時から17時まで、宇都宮大学農学部の大久保教授による「オンライン講義」が行われました。

内容は、SGH海外班希望者を対象に、「マレーシア・サワラクの地理・民族」について、約45分間の講義とその後の生徒の発表などが約15分間行われました。

内容は、SGH海外班希望者を対象に、「マレーシア・サワラクの地理・民族」について、約45分間の講義とその後の生徒の発表などが約15分間行われました。

今日参加した14名の生徒の中には、昨年度、サワラクにフィールドワークに参加した生徒が5名おり、昨年度の体験談やそこから学んだことなどの発表がありました。

今年は、残念ながら現地に行くことはできませんが、オンラインでの現地の高校生との協働研究がうまくいくことを期待しています。

明日以降も、様々なプログラムが用意されているようですので、今回参加できなかった生徒でも、興味のある方は是非参加してみてください。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

2

7

4

2