文字

背景

行間

校長室便り

2021年4月の記事一覧

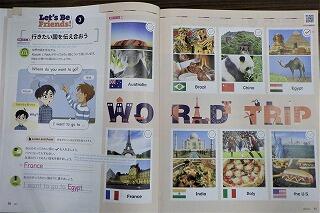

【中1】英語の授業見学(高木先生、廣瀬先生)

4月26日(月)2限目、中学1年1組と3組の「英語」の授業(高木先生、廣瀬先生)を見学しました。

高木先生の授業(1組)では、まず、2人1組のペアになり、1分30秒間で、お互いに自己紹介(名前、出身小学校、好きなもの、行きたい国など)を行っていました。

この活動は、簡単な会話のスキルを身に付けるだけでなく、生徒同士の人間関係を築いたり、失敗や間違いを気にせず、英語を話すことに慣れることが目的です。

相手を変えて、6回転するころには、ずいぶん和やかな雰囲気になってきました。

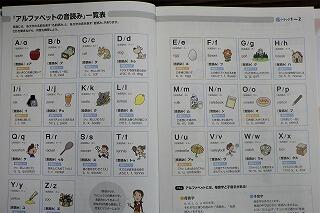

さて、ここからが今日の授業の本題です。英語は小学校でも習っていますが、まず、アルファベットを大文字と小文字で、正確に速く書く練習を行いました。

皆さん、とても上手に書けていました。

次に、アルファベットの「名前読み」と「音読み」についてです。

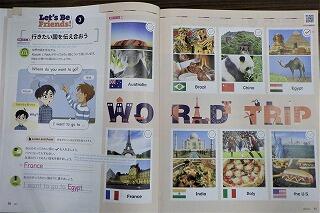

同じ時間帯で、1年3組で英語の授業をしている廣瀬先生のクラスを見てみましょう。英語のペアワークを行うなど、高木先生と同じ進度で授業をしています。

ここで、「名前読み」と「音読み」について説明します。(初めて聞く大人の方が多いと思います)

例えば、アルファベットのD(d)の名前読みは「ディー」ですが、dogを「ディ・オー・ジー」と読んでも意味は通じません。dogを「ドッグ」と発音するときの「ドゥ」がdの音読みということになります。日本語だと「いぬ」は、名前読みでも音読みでも「イヌ」で同じ発音ですが、英語は「名前読み」と「音読み」で発音が変わります。

改めて考えてみると、不思議と言えば不思議ですね。

こんなことは、自分が中学生の時は教わりませんでしたが、現在の学習指導要領の下ではしっかり学んでいます。

生徒は、一つ一つのアルファベットの音読みの発音の仕方をCDの音声に合わせて練習します。のどに手を当てながら、日本語の発音と英語の発音では、振動が違うことを楽しみながら確かめていました。附属中では、こうした基礎・基本から、時間をかけて納得しながら丁寧に学んでいます。

高木先生の授業でも、同様に「名前読み」と「音読み」の違いをしっかり学んでいました。

45分間という限られた時間の中に、英語の基礎がぎっしり詰まった2人の先生の授業でした。生徒たちも楽しく学んでいました。

身近な風景 ~カエデの種子

4月24日(土)、佐野市の梅林公園の「カエデ」の樹には、種子が出来ていました。

4月11日(日)に見た時には、花が咲いていましたが、その花が咲いていた場所に種子が出来ていました。

4月11日(日)

4月24日(日)2週間後です。羽が2枚付いたような種子が出来ています。

これが、秋になると熟して固くなり、羽の部分がくるくると回りながら落ちていきます。その元になる種子は、すでに4月にできていた、ということを今回、初めて知りました。

<NHK for school> 「カエデのたね」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400744_00000

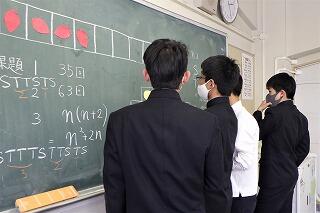

【中3】数理探究「ペグゲーム」の授業見学(星野先生)

4月23日(金)5・6限目、中学3年2組の数理探究(数学分野)「ペグゲーム」の授業(星野先生)を見学しました。

数理探究は、佐野高校附属中学校の「学校設定科目」で本校のオリジナルな授業です。

中3は、前期に、数学分野と理科分野を1週間交代で、2時間連続の授業を行います。(中2の数理探究は、後期に実施します。)

今日は、数理探究の数学分野の第1回です。生徒には、事前に実施内容と準備するものを予告しています。

授業のタイトルと持ってくるものはわかりますが、具体的に何をやるかは、当日のお楽しみです。

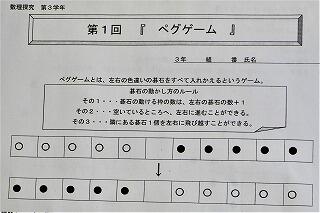

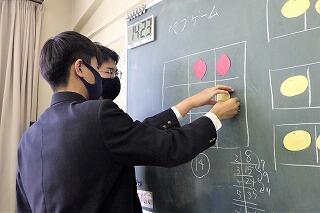

ペグゲームは、上のプリントのように、左右の色違いの碁石をすべて入れ替える、というゲームです。その際、碁石の動かし方には、次の3つのルールがあります。

その1:碁石の動ける枠の数は、左右の碁石の数+1

その2:空いているところへ、左右に進むことができる。

その3:隣にある碁石1個を左右に飛び越すことができる。

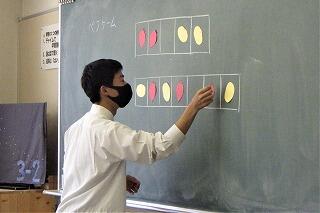

実際に、碁石のカードを作って、自分で確かめながら動かしていきます。

ここで、ハサミを使います。

このゲームは、最低何回の移動で入れ替えることが出来るかを求めます。

碁石が、白2個と黒2個の場合、白3個と黒3個の場合、白4個と黒4個の場合など、どうすれば最短で移動できるか、わかった生徒が黒板を使って、デモンストレーションしています。

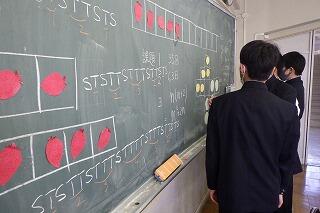

そして、いよいよ、白5個と黒5個の場合をプリント上で、各自チャレンジしています。

次は、碁石の数が増えていったとき、さらには、白n個、黒n個の場合、最低何回の移動で入れ替わることができるか、規則性を探究します。

この辺りになってくると、だんだん熱を帯びてきて、想像もつかなかったアイディアを思いついた生徒も出てきて、黒板でプレゼンをしてくれました。

思わず、立ち上がって、碁石の動きに注目しています。

また、プリントの裏面には、チャレンジ編として、より難問が載っています。

これに挑戦する生徒も出てきました。

*今回の数理探究「ペグゲーム」は、ゲームの中に、どのような数学的な規則性が隠れているのか、また、それを探し出す楽しさを感じることが、大きな「ねらい」です。

*また、答え(解き方)は一つでなく、意外な解き方がある、ことを発見することも「ねらい」の一つです。それに果敢にチャレンジし、知的な好奇心を高めることができる皆さんは、やはり素晴らしいと思いました。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

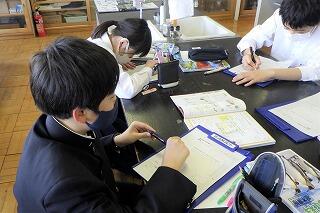

4月23日(金)6限目、中学1年2組の理科の授業(神戸先生)を見学しました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

4人1組のグループで、前庭、中庭、校庭など、いろいろな場所で、生き物調べを行いました。

中庭には、いろいろな花が咲いていました。

シロツメクサです。

ミツバチも飛んでいました。

ニワゼキショウ

カラスノエンドウ

スズメノエンドウ

暖かな日差しが心地いいです。

生徒たちは、終了10分前には、理科室に戻りました。

自分たちが見つけた生き物が何だったのか、資料集で確認し、まとめています。

一人一人のプリントには、自分で見つけた生き物が、地図上に記録されています。

次回は、これらをまとめて、クラス全体で「校庭全体の生き物マップ」を完成させます。4月ならではの授業風景です。

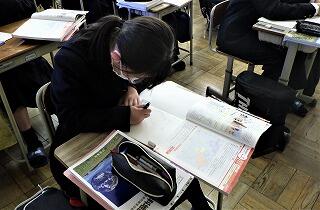

【中1】社会の授業見学(宍戸先生)

4月23日(金)5限目、中学1年3組の社会の授業(宍戸先生)を見学しました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

今日は地理分野で、授業のめあては「地球上の大洋と大陸の分布について理解する」でした。教室に入ったら、全員から挨拶をされたので、びっくりしました。

授業では、地球上の大陸の模式図を書いていました。まず、教科書の図をなぞり、次に、ノートに模式図を書き、そこにそれぞれの大陸名などを書き込んでいました。

*まだ始まったばかりですが、授業に前向きに取り組む姿は素晴らしいと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

4

9

8

1

5

2