文字

背景

行間

校長室便り

2021年10月の記事一覧

【中3】数理探究の授業見学(茂木先生)

10月4日(月)6・7限目、中学3年3組の「数理探究」(理科分野)の授業(茂木先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。茂木先生は高校の化学が専門ですので、化学の知識を活用して「なぜ豆腐が固まるか」という原理から考えます。

<豆腐の基礎知識>

・豆腐は、「豆乳」と「にがり」から作られます。

・豆乳の主成分は、たんぱく質ですが、豆乳の中のたんぱく質は、大きな粒子なので、コロイド溶液になっています。

・にがりは、塩化マグネシウムと呼ばれる電解質です。

・コロイド溶液は、電解質を加えると、コロイド粒子が沈殿します。これを、「塩析」といいます。

・塩析は、浄水場で細かい土や砂(コロイド粒子)を固まりにして取り除くときにも利用されています。

豆腐が固まる原理は、「豆乳(コロイド粒子)に電解質(ここでは、塩化マグネシウム=にがり)を加えることで、塩析(沈殿)させる」ことです、それを集めると自分の重さで固まり、豆腐ができます。

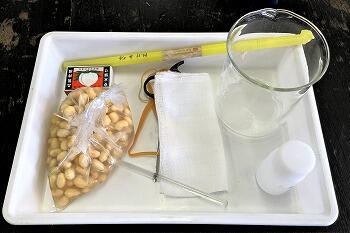

という原理が分かったところで、実際に豆腐を作ってみました。これが、各班の材料一式です。

大豆は水につけて柔らかくしてあります。まず、水を捨てます。

ミキサーで大豆を粉砕します。

ガーゼの上から、ビーカーに流し込みます。

下に溜まった液体が「豆乳」で、ガーゼに残ったものが「オカラ」です。

豆乳をバーナーで90℃になるまで熱します。これによって、豆乳の中のたんぱく質が熱で変性しコロイド粒子になります。90℃になったら、火をとめて、3分間静置します。

続いて、ビーカーを降ろし、ぬれぞうきんで85℃まで冷まします。コロイド粒子が落ち着いた状態になります。

いよいよ、ここで、にがり(塩化マグネシウム)を投入します。

コロイド粒子は、みるみる沈殿します。これも3分間静置します。

動画 → 豆乳に「にがり」投入

この沈殿物をガーゼをかぶせたビーカーに注いで、そのまま5分間静置します。

しばらくすると、沈殿物は、自身の重さで固まっていきます。

最後に、丸形水槽に水をはり、豆腐を水にさらして出来上がりです。

動画 → 沈殿物をガーゼに注ぐ

*どの班もうまくいったようです。ただし、今回の豆腐は実験としてつくったものですので、残念ながら、食べることはできませんでした。今日の夕飯で豆腐を食べたくなった人もいたのではないでしょうか。

*豆腐という身近な食べ物が、「化学反応」でできていたことに気付くとともに、化学そのものに興味を持ってくれることを期待します。

【中3】理科の授業見学(中村先生)

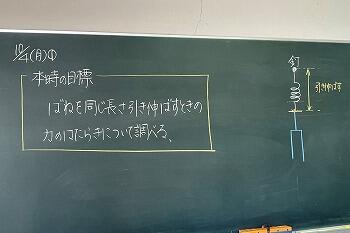

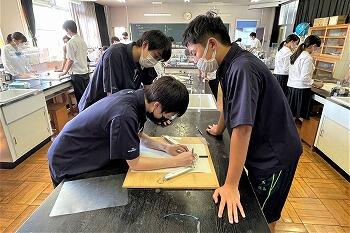

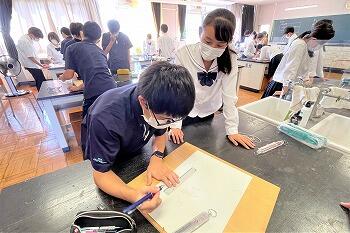

10月4日(月)5限目、中学3年1組の授業「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。今日の単元は、第1分野「力のはたらき」に関する内容で、本時の目標は「はねを同じ長さ引き伸ばすときの力のはたらきについて調べる」でした。

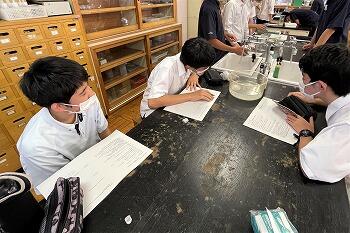

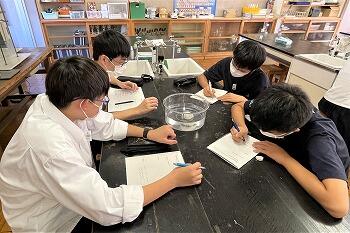

「ばね」を引き伸ばすのには、力がはたらいていますが、一本の「ばねばかり」で引き伸ばした時と、2本の「ばねばかり」で引き伸ばした時とでは、どのような違いがあるでしょうか。今日の実験は、2本の「ばねばかり」の間の角度で、その合計の力はどのように変わっていくか、その規則性を解明します。

班ごとに、実験の方法を考えます。そのため、班ごとにやっていることが少しずつ違います。そこがこの実験の面白さで、「さあやってごらん」で皆、すっとやれてしまうところが、附属中生の素晴らしさでもあると思います。

*今日はデータを取るところまででした。中村先生が用意した実験台はシンプルですが使い勝手が良く、とても効果的に使われていました。

次回は、その結果の発表ですが、どんな発表になるのか楽しみです。

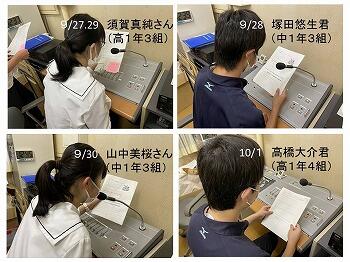

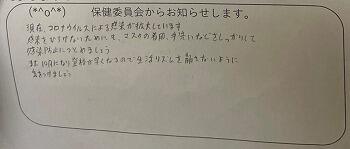

【中高】保健委員会・お昼の放送

今週も、中高の保健委員会の皆さんによって、昼休みに、感染防止を呼び掛ける放送がありました。

それぞれが、放送の内容を工夫して考えてくれました。皆さんも協力をお願いします。

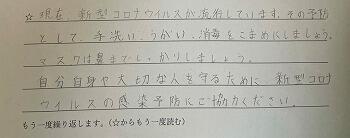

〇須賀さん

〇塚田君

〇山中さん

〇高橋君

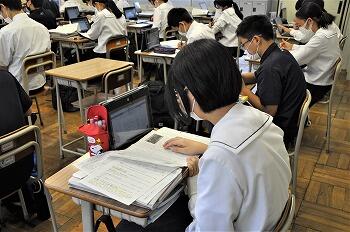

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

10月1日(金)5限目、中学2年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

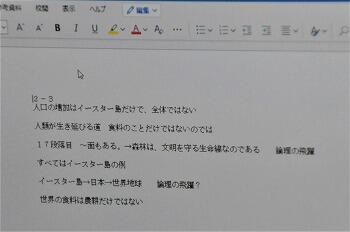

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

この単元は「論理を捉える」ことが目的で、「意見を裏づけるための、適切な根拠の在り方について理解する」ことと、「自分の知識や考えと比べながら、文章の構成や論理の展開を吟味する」ことが目標になっています。

これまでの授業で、筆者の考えるイースター島と地球との共通点とは何か、筆者はなぜイースター島の事例を示したのか、モアイの秘密から地球の未来を語る筆者の論理の展開について考えることを通して、論理の展開について吟味してきました。

今日の授業では、筆者の文章の中での「根拠として挙げた事実の客観性や、意見と根拠のつながり」などについて、さらに追究します。つまり、教科書の文章とはいっても、これはおかしいのではないか、といったことを考えることが行われました。

タブレットでは、前回の授業で生徒から挙げられた論理的に問題があると考えられる点が示され、それを足掛かりに、それぞれが考えを深めます。

続いて、ペアワークでお互いに自分の考えを伝えあいます。非常に活発です。

こうした活動によって、筆者の主張に対する自分の考えをまとめ、文章に表す力がついてくるんだろうなと思いました。

教科書や新聞、書籍などの文章が、すべて正しいもの、と鵜呑みにするのではなく、常に論理的に筋が通っているかを吟味することは、とても大切だと思います。

そのために、「クリティカル・シンキング」や「ロジカル・シンキング」を授業を通して身に付けることが重要であり、そういう授業を工夫していることは素晴らしいと思いました。授業がますます「シンカ」することを期待しています。

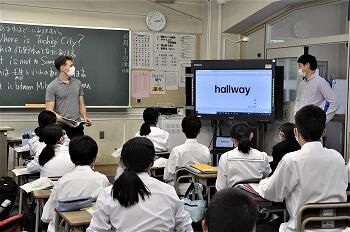

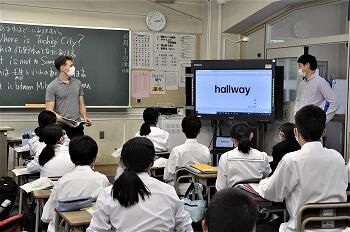

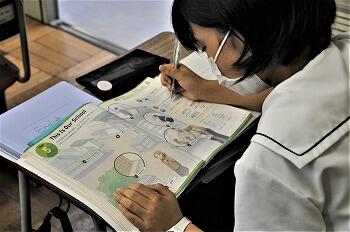

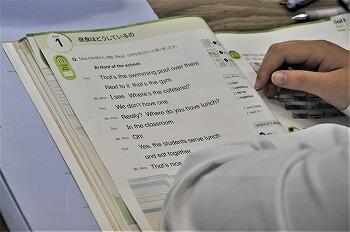

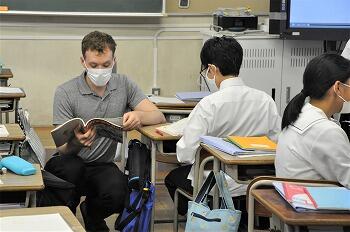

【中1】英語の授業見学(高木先生)

10月1日(金)7限目、中学1年1組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

まずは、前回の授業で、教科書に出てくる単語や文章について学んだこと使って、ペアワークで問題を出し合って確認しています。

次に、この単元で出てくる単語を使って、黒板に出された文章を英語で表します。

書いた英文をペアワークで確認しています。

この文章に出てくる「となりに→ next to 」や「あいだに→ between 」などを使いこなせるように練習します。

次に、デジタル教科書を使って、単語の発音を繰り返し練習します。

こうした下準備を十分にした上で、教科書の本文に入っていきます。

Tinaとお母さんのやり取りをペアワークで、お母さん役とTina役で会話していきます。

いろんな人とペアを組みます。

デジタル教科書の動画で、「Tinaとお母さん」のやり取りを確認しました。

*今日の授業を通して、場所などの位置関係を表す言葉を使って、相手に伝えることを学んでいました。高木先生は、英語の力をつけるためには、『まず英語を好きになることが大切』という信念の下、常に楽しく学べるよう心がけています。そのことが授業を見ていて伝わってきました。

*余談ですが、授業見学をしていると、かなりの確率で、こちらに話を振られることがあるので、気が抜けません。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

4

7

9

9

8

3