文字

背景

行間

2018年7月の記事一覧

宇河地区水泳大会観戦記

ドリームプールかわちにて、県中学校総体宇河地区大会の水泳大会が開催され、応援に行って参りました。懸命に泳ぐ姿に、頼もしさを感じました。県大会でも、関東大会を目指してのベストパフォーマンスを期待します。

200m平泳ぎで競う本校中学3生の2選手(上と下のコース)

後は任せた! 戦い終えて

(400mフリーリレー) (400mフリーリレー)

本質的な問い ~中大連携教育事業よりⅡ~

通常の試薬ではなく割り箸や紙を使って酸化銅を還元する実験からそこに含まれる成分を考えさせるなど、「酸化・還元」とはどういう現象なのか、といった本質的(エッセンショナル)な問いを投げかけられた授業でした。

関東PTA連合会栃木大会に参加しました

受付係として奮闘する本校PTAの皆さま

とちまるくん、日光仮面、ミヤリーもお客様をお出迎え

PTA県外視察に同行しました

東京大学では、本校OBの経済学部4年、教養学部1年の二人の学生さんに案内いただきました。案内の途中、参加者の質問に答えて、東大に進学したことで視野が広がったことを話してくれたのが印象的でした。

ランチビュッフェから眺める浅草寺とスカイツリー

噴水のしぶき越しに観る迎賓館赤坂離宮

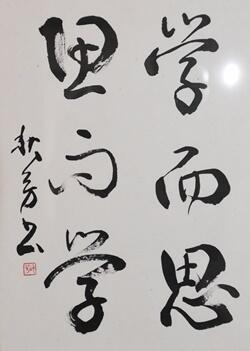

学而思 思而学

本校の第13代校長、井口昭義(雅号 秋芳)先生から、本校に対し書の寄贈がありました。「学而思 思而学(学びて思ひ、思ひて学ぶ)」の六文字で、右側の「学而思」が行書で、左側の「思而学」が草書で書かれています。

井口先生が本校図書館に寄贈された本が配架されている「井口文庫」の近くに掲げました。

この六文字は、『論語』の「為政第二」の

「 子 曰、学 而 不 思 則 罔、 思 而 不 学 則 殆。 」

(子曰く、学びて思はざれば則ち罔(くら)く、思ひて学ばざれば則ち殆(あやう)し。)

をもとに、井口先生が孔子の思想を六文字に集約して表したものです。

『論語』の元の文は、「先生がおっしゃった。『学んでも、自ら考えなければ本質は見えず、一方、考えるだけで学ばなければ、身勝手な危ういものとなる。』」という意味です。したがって、そのエッセンスとしての「学而思 思而学」は、「学んで考え、考えて学びなさい」という孔子の教えということになります。

さて、この「学」を系統主義、「思」を経験主義、に置き換えて考えてみます。

日本の戦後の教育行政は、「思」重視で始まりましたが、高度経済成長期には、一貫して「学」重視に移行しました。それが、学校の荒れの解消や時代の変化への対応を目的として、「思」に重点を置くように移行し、所謂「ゆとり教育」の時代に至りました。それが「ゆるみ教育」として批判され、再び「学」の重視に移行しました。

このように、教育行政の重点は振り子の両端を揺れているように見えますが、考えてみれば、系統主義と経験主義とは、そのいずれかが正しいというものではありません。さらに言えば、その塩梅や濃度といったバランスの問題ですらなく、「思」と「学」とは、両立させねばならず、その対立は止揚されねばならないものなのだと思います。

現在、急速に展開している教育改革のキーワードで言えば、「活用」がこの両者をつなぐものであり、いわば「而」に当たるもののように思われます。この前提に従って、「学而思 思而学」の六文字を今風に言い換えると、次のようになるでしょうか。

「基礎・基本を確実にに習得し、それ活用して探究しよう。そして探究する中で、必要な基礎・基本をしっかりと身につけよう。」

「学而思 思而学」は、教育にとって、永遠のキーワードなのかもしれません。