文字

背景

行間

SSH日誌

宇女高SSH通信2016V0l.7.pdfを掲載しました。

【SSH】宇女高SSH通信2016Vol.6を掲載しました。

【SSH】宇女高SSH通信2016Vol.5を掲載しました

【SSH】出前講座Ⅲ

出前授業Ⅲ(医学)

平成28年12月14日(水)

本校 化学講義室

1、2年希望者

(1) 講師 「趣味を仕事にするには?カメラ・電子工作・パソコンオタクの医学基礎研究」 |    |

ほとんどの項目で良好なアンケート結果となっている。

医学の講座であったが、内容的には工学的な要素も多く含まれていたので、工学に興味がある生徒にも、もっと参加を促すようにすべきであった。

医学関係であると、生徒は臨床と捉えがちであるが、研究の分野もあると視野の拡張につながる内容であった。

【生徒の感想】

・医師でも、患者を診たり医療の研究をするだけでなく、いろんなことをする人がいると分かった。

医療技術はどんどん進んでいるけど、それでもまだ分からないことがあるのだと思った。

・お医者さんで、イメージと全く違う研究をしていて成功しているのがすごく驚きました。

勉強とか将来の仕事とかに関係なさそうな特技や趣味が大きく繋がるという言葉が一番印象に残りました。特技を見つけます。

・面白かったです。視野が広がったと思います。生きた状態で体の中を見られるのは楽しそうです。

私は、卵から成体になるまでの過程が見ていて美しいと思うので、それを生きたままで見ることが出来たらいいなと思います。

【SSH】企業見学会 久光製薬

SSH企業見学会

平成28年12月2日(金)

久光製作株式会社宇都宮工場

1.2年希望者

|   |

生徒のアンケートでは、「興味関心が向上したか」との問いに対し、82%が「そうである」、残り18%は「どちらかといえばそうである」と回答した。「進路の参考になったか」との問いに対しては、77%が「そうである」、23%が「どちらかといえばそうである」と回答した。

このことから、生徒の知的好奇心を満足させる内容であり、さらに進路意識の向上にも寄与があったと考えられる。

後半の製造責任者(男性薬剤師)および製造担当者(男性薬剤師)の講話では、現在の仕事内容とともに、

高校~大学進学~就職活動~現在に至るまで、どのような選択をしてきたのかについて具体的な話を聞くことができた。

内容的にやや高度な点もあり、「内容が理解できた」の数字が他項目に比較すると低い。

とはいえ、生徒がこれからの進路をどのように選択していくのかについて良い参考となったことがアンケートの結果にもでている。

【生徒の感想】

・よく使っている製品が素早く正確につくられているのを見て感動した。

・TDDSの技術が印象に残った。そのメリットなどについてもっと知りたい。

・製薬の仕事だけでなく、薬剤師の多様な場面での活躍について知ることができた。

・理系と文系、薬学部にするか法学部にするかで悩んでいたので、講義がよい参考になった。

小学生のための科学実験講座

小学生のための科学実験講座

平成28年11月27日(日)

宇都宮市立西原小学校

受講者:小学生約50名

|    |

【生徒感想】

・小学生に楽しんでもらえるか不安だったが、実際にやってみると楽しんでくれているように思えたのでうれしかった。

・楽しそうに遊んでくれたり、何回も来てくれたりして興味を持ってもらえてので良かった。

・理科に興味を持って欲しいと思いました。

・小学生の視点は自分たちとは違っていて、面白かった。

自分も今後の研究では多面的に現象を見ることを意識したいと思った。

・自分の知っていることを分かり易く伝える良い練習になった。

・小学生向けに分かり易い説明を心がけたり、飽きさせないように工夫した。

・小学生は飲み込みが早いので、もっとたくさんの事を教えてあげたいと思いました。

【総括】

9月に文化祭で実施した企画をほぼそのままの形式で実施した。

小学生向けに分かりやすく、ルールや実験の内容・結果について説明するのに苦労していた。

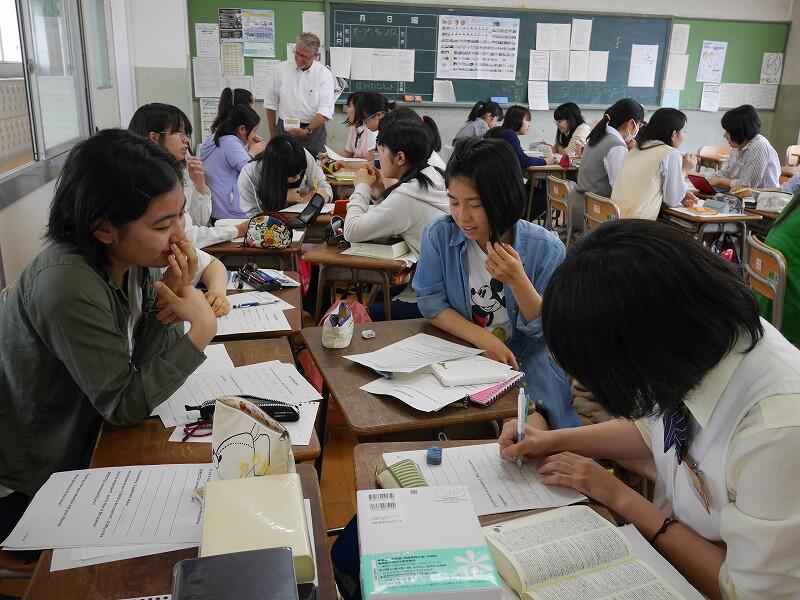

【SSH】英語プレゼンテーション講座(中級・初級)

英語プレゼンテーション講座(中級・初級)

〈中級〉 平成28年5月28日(土)、7月16日(土)

2年1l組教室、社数室

〈中級〉2年SSクラス全員

(1)講師 Gary Vieheller(ギャリー・ヴェイアヘラー)氏 |    |

〈中級〉1日目 プレゼンーションの効果的な方法をデモンストレーションや演習を交えて学ぶ。

2日目 ポスターを用いたプレゼンテーションの実践およびジェスチャーや質疑応答の練習。

〈初級〉1日目 プレゼンーションの効果的な方法をデモンストレーションや演習を交えて学ぶ。

2日目 ポスターを用いたプレゼンテーションの実践およびジェスチャーや質疑応答の練習。

中級・初級とも生徒の満足度は高く、参加したことでよい経験となり今後に役立つことを学ぶことができたと感じている者が多い。

以下は生徒の感想からの抜粋である。

【生徒の感想】

〈中級〉

・ポスターを示しながら説明することが難しかった。SSでの発表にも生かしたい。

・他の人のプレゼンを見せてもらうことで、先生だけでなく仲間からも学ぶことができた。

・失敗を恐れず、練習を重ねてよいプレゼンができるようにないたい。

・人前で話すことを楽しむことができ、自信になった。ジェスチャーの有効性を学ぶことができた。

〈初級〉

・実践的プレゼンの方法を学ぶことができた。学んだことを生かして魅力的なプレゼンができるようにしたい。

・研修を通してジェスチャーの大切さを学び、またミスすることをあまり恐れなくなった。

・話すことの難しさと同時に楽しさも知ることができ、人前で話すことに少し抵抗がなくなって嬉しい。

・自分には無理と思っていたことが気づいたら出来ていることに驚いた。自分がレベルアップしたと感じた。

【SSH】数学オリンピック(JMO)対策講座

数学オリンピック(JMO)対策講座

第1回 平成28年 6月18日(土)

宇都宮女子高等学校 1年生10名

(1) 講師 第1回 数学オリンピック(JMO)についての説明。JMO問題の講義と演習。 |    |

数学への興味関心と問題解決力をつけることを目標に、今年度から実施した。

県内の女子高にも声を掛け、大田原女子高と真岡女子高の生徒とともに学習した。

グループごとの活動では、他校生と自分の考え方を交換し合い、数学的ゲームを行う中で、いろいろな考え方に触れることができた。

以下は生徒の感想である。

【生徒の感想】

・自分が解いた方法とは別の解法もたくさんあって、なるほどと思うことが多かった。

・他の人と意見を交換することでより理解を深めることができました。

・学校の授業では数学を分野ごとに勉強しているので、その概念に縛られていたが、今まで習ったことが最終的にいろいろなことに使えるのがすごい。

・数え上げは考え方を少し工夫するだけで計算がすごく簡単になって感動しました。

・定理を知っていても、どう使うかが見えてこないと全然意味がないと思いました。どう使うかが大切だと思いました。

・数学オリンピックの問題は難しいと思ってやったことはなかったが、自力で解けたものがあってうれしかった。これを機会にもっと挑戦してみたい。

【SSH】2年理型講演会

SSH 2年理型講演会

平成28年11月5日(土)

本校 第一体育館

2年理型生徒

(1) 講師 「海洋生物と進化 ~ナメクジウオと海~」 |  窪川先生 窪川先生 岡先生 岡先生 神喰先生 神喰先生 講演終了後も個別に相談する生徒が しばらく絶えませんでした。 |

自由記述を見てみると、進路のことに関することについての記述が多く、物理選択者にとっても参考になるようであった。

【生徒の感想】

・理系の研究のことだけでなく、社会に出てから働くことについても講演していただけて、物理選択の自分にとってとてもためになる講演だった。

・学生時代に物理を学んでいたにもかかわらず、最終的に生物の研究をしている事に驚いたが、自分も物理選択なので今回は楽しく聴くことができた。

・将来の自分について考え直すいい機会になった。自分はまだ好きなことも特性も見つかっていないので、これから様々な分野に触れて探したい。

・陸の生物と海の生物の嗅覚細胞が異なるということを初めて知りました。

【SSH】Skype交流

Skype交流

平成28年11月4日(金)

生物講義室

2年SSクラス希望者、1年希望者

|    |

参加者は少数であったが、その分事前に何度か準備期間を持って原稿の準備や質疑応答のシミュレーションをすることができた。

特にSSクラス生徒3名が、自分の研究について英語で説明することができ、まだまだ不十分ながらも有意義なやり取りができた。

また、2年生の国際交流部生徒は、以前タイを訪問していたため、その経験を共有することができた。

【生徒の感想】

・自分の言いたいことを説明することの難しさも感じたが、言いたいことが伝わるのがこんなにも嬉しいことなのだと気づいた。

・タイの高校生の積極的に質問する姿勢が素晴らしいと思い、自分も見習いたいと思った。

・自分の研究について、質問や感想を言ってもらえたことが嬉しかった。タイの高校生の研究についてももっと聞いてみたい。

・スカイプがなかなかつながらないというハプニングもあったが、短い時間ながら充実した会話ができた。

・海外の学生と初めて英語で話し、本当に通じたことに感動した。

・会話する楽しさや達成感を感じた。お互いの考えが同じだったり違ったりすることがとても面白かった。

・準備段階で話すことを考えたりする中で、新しく覚えたこともあってよい経験となった。失敗もあったが、今後の糧にしたい。