文字

背景

行間

SSH日誌

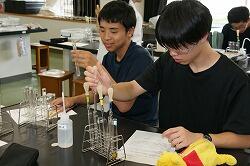

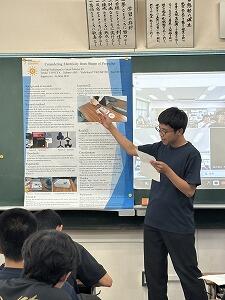

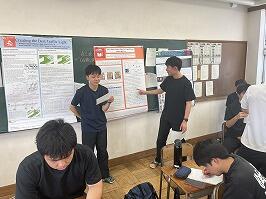

課題研究(1・2年)

日時:令和7年10月29日(水)

場所:本校各教室

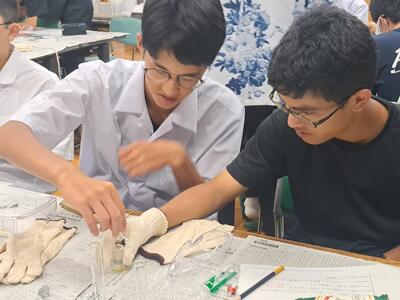

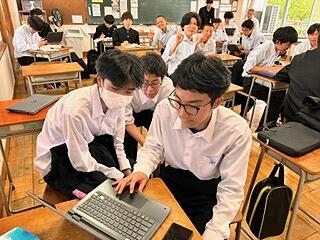

本日は課題研究を行いました。

1年生は研究計画シートの作成を行いました。担当教員からアドバイスをもらいながら研究内容について検討し、シートを完成させました。

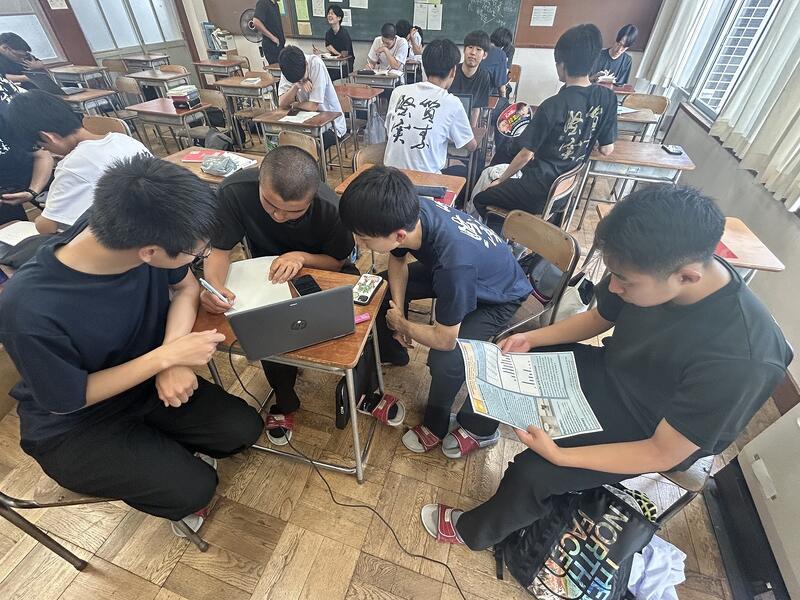

2年生はポスター発表会に向け、作成したポスターをもとに発表練習に取り組みました。

内容や時間、想定される質問等について、班員で意見を出し合いながら活動する様子が見られました。

発表会までの時間は残りわずか。細かいところまで確認をして万全な準備で本番を迎えよう!

課題研究(1・2年)

日時:令和7年10月15日(水)

場所:本校各教室

本日は1・2年生が課題研究を行いました。

1年生はこれから進めていく研究のために、研究計画シートの作成に取り掛かりました。

研究の目的や手法について、より具体的に考える時間となりました。

2年生は来月に控えるポスター発表会に向け、ポスターの作成に取り組む様子も見られました。

GIGAタブレットを利用し、これまでの研究成果をグラフや図をまとめていました。

各学年、提出の期日も迫ってきております。班員で協力しながら、よりよいものが作れるよう頑張ってください。

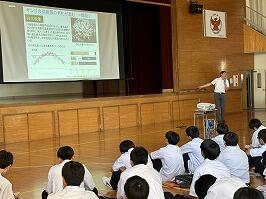

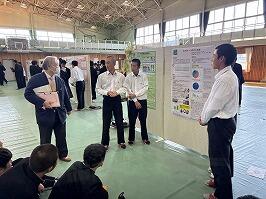

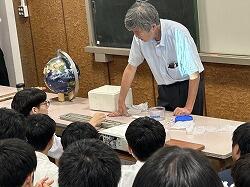

質問力向上講座(1・2年)、論文制作(3年)

日時:令和7年10月22日(水)

場所:本校第1体育館/3年各教室

対象:1・2学年/3学年

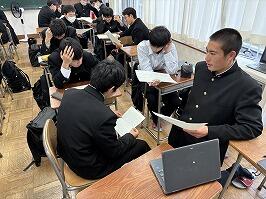

質問力向上講座を行いました。

3年生の代表生徒4人により、スライドによる発表、1・2年生による質疑応答、

3年生からの「質問」をするメリット、具体的な質問力向上のためのポイント説明、

講演会や研究発表会での質問の具体例などの説明がありました。

ぜひ、学んだことを活かして、今後のSSH活動に役立ててください。

3年生は論文制作を行いました。

自分たちの納得のいく論文が完成させられるよう、みなさん頑張ってください。

SSH ポスター作成情報交換会

日時:令和7年9月22日(月)

場所:本校普通教室

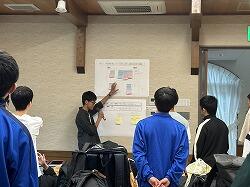

2年生SSH課題研究のポスター提出第1回目を受け、職員によるポスター作成情報交換会を実施しました。

提出されたポスターを並べ、それに対してのコメントや、作成に関する助言をお互いにおこないました。

最終提出に向けて、引き続き探究活動を進めていきましょう。

飯舘村実地研修2025 ~自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担う人材育成プログラム~

認定NPO法人ふくしま再生の会の皆様および東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の溝口勝氏(本校OB)にご協力をいただき、今年度も飯舘村実地研修を開催いたしました。

今年は本校SSC部員・有志生徒の計34名だけではなく、栃木県立大田原女子高等学校から15名の参加があり、計49名の高校生が参加しました。空間放射線量測定や埋設土壌の放射線量測定、たい肥作り体験や動物モニタリングカメラの組み立て・設置、またドロえもんクイズ大会や復興ディスカッション、さらには飯舘村長泥地区環境再生事業(環境省)などの各種施設の見学など、1泊2日の研修となりました。

【会 場】 福島県相馬郡飯舘村および双葉郡双葉町 他

【期 日】 令和7年9月20日(土)~21日(日)

【講 師】 認定NPO法人ふくしま再生の会、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授 溝口勝氏

環境省福島地方環境事務所、合同会社MARBLiNG、中間貯蔵事業情報センター

東京大学大学院理学系研究科修士2年 1名(TA、本校OB)

【目 的】

- 東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故について理解を深めるとともに防災や減災、復興のあゆみについて学ぶ。

- 農地再生の取組の見学や現地での実習・体験活動を通して、放射線及び土壌除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知るとともに、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

- 他校との交流事業を通して、自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担うための素地を築く。

【参加者】

- 栃木県立大田原高等学校 生徒34名 教員4名

- 栃木県立大田原女子高等学校 生徒15名 教員1名

- 東京大学大学院 学生1名

- 山口大学 学生6名

【内 容】

9月20日(土)研修1日目

〇飯舘村長泥地区見学

〇図図倉庫見学

〇体験活動

・埋設土壌の放射線量測定 ・動物モニタリングカメラの組み立て ・放射能濃度測定

・たい肥作り体験 ・課題研究(きのこ狩り→放射能濃度測定)

〇夜間研修

・東京大学大学院生による研究紹介 ・ドロえもんクイズ大会

9月21日(日)研修2日目

〇復興ディスカッション テーマ「復興に向けて自分たちができること」

さいたま市立大宮北高等学校の生徒とオンラインで繋ぎ、ディスカッションするグループもありました。

〇東日本大震災・原子力災害伝承館見学

〇中間貯蔵事業情報センター見学

課題研究(1・2年)

日時:令和7年9月17日(水)

場所:本校各教室

本日は1・2年生が課題研究を行いました。

2日後に迫る第1回ポスター提出締切に向けて、どの班も意見を出し合いながら

GIGAタブレットを活用して製作する姿が見られました。

また、1年生も2年生と協働しながら研究を進める姿が見られました。

1年生はテーマの決定に向けて話し合う様子が見られました。

いよいよ本格的に研究をスタートしていくことになります。

頑張ってください。

飯舘村実地研修事前指導『ふくしま語り部事業』

令和7年9月10日、本校を会場として、飯舘村実地研修の事前指導にあたる『ふくしま語り部事業』を開催した。

講演のタイトルは、

「一歩先に未来はある ~飯舘村の全村避難からみえたもの~」 である。

今年度の実地研修には、本校生36名に加え、栃木県立大田原女子高校の生徒15名が参加する予定である。このため、事前指導は両校合同で実施した。

講師には「菅野ニコニコ農園」の菅野クニ氏を招聘し、東日本大震災当初の状況や、震災後どのように復興に携わってきたかについて、貴重な講話をいただいた。菅野氏からは「現地に赴き、実際に自分の目で確かめ、自分事として受け止めてほしい」との力強いメッセージも寄せられた。

生徒は熱心に耳を傾け、来週の研修に向けて志を高める機会となった。

アジア学院講演会(1年)・課題研究(2年)

日時:令和7年9月10日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2年)

1学年は、アジア学院講演会を実施しました。

講演 アフリカと日本の相違点と共通点

講師 佐藤 裕美氏 / アジア学院職員

講師 クリスティーナ・アジョン・アパウ氏 / カメルーン出身

講師 ティモティ・B・アパウ氏 / ガーナ出身

課題研究プログラムの一環で、アジア・アフリカ地域で起きている問題に対する理解を深める時間となりました。

これからの課題研究テーマ設定に向け、大変貴重な機会となりました。

2学年は、課題研究を行いました。

夏休み期間の進捗状況の確認や、11/5(水)のポスター発表会に向けたポスター制作に取り組みました。

夏休み期間の活動を通して出てきた課題について検討している班もありました。

ポスター提出まで日数はあまりありませんが、みんなで協力して頑張っていきましょう!

課題研究(1年)・スキルアップ講座(プレゼンテーション)(2年)・論文講座Ⅱ(3年)

日時:令和7年9月3日(水)

場所:本校各教室

1年生は課題研究を進めました。

2年生がいない中での研究でしたが、自分たちで今後の研究について意見を出し合い、

見通しをもって活動することができました。

2年生は、スキルアップ講座(プレゼンテーション)を行いました。

自分たちの研究について改めて振り返りをし、

11月のポスター発表に向けて聞き手への伝え方について学習しました。

3年生は論文講座Ⅱを行いました。

英語活用発表が1学期に終わり、今後は自分たちの研究について論文をまとめていくことになるため、

GIGAタブレットを活用して論文制作について学習しました。

一人一人が真剣に取り組む姿が見られました。

また、多くの生徒が先生方に積極的に質問している様子がありました。

サイエンス特別講座(再生可能エネルギー)を実施しました

サイエンス特別講座(再生可能エネルギー)

日時:8/26(火)13:00~14:30

講師:東京理科大学 創域理工学部 経営システム工学科 伊藤和哉先生

演題:「再生可能エネルギーはどこへ向かうのか ー現在地と研究事例ー」

支援:日本原子力文化財団

参加者:本校生徒21名

後期課外最終日の放課後、東京理科大学の伊藤和哉先生をお招きして、サイエンス特別講座を実施しました。この講座は日本原子力文化財団の出前授業を活用して実施されました。伊藤先生ご専門である政策科学の手法を活用し、第7次エネルギー基本計画などから日本のエネルギーシステムが向かう先について講義をいただきました。

課題研究でエネルギーに関する内容に取り組む生徒や、卒業後の進路としてエネルギー分野を学べる大学への進学を検討している生徒など、多くの生徒が参加しました。ディスカッションの際には、生徒から積極的な質問が多く発せられ、大変有意義な協議となりました。今回の講座を受けて、課題研究や進路選択がより深まることを期待したいです。

また、講座終了後には、同じく日本原子力文化財団の課題研究支援事業で研究の支援を受けている生徒たちが、伊藤先生から研究の助言をいただきました。特に、シミュレーションの内容や手法に関してご助言をいただき、生徒たちは今後の研究への決意を新たにしていました。

データ処理集中講座を実施しました

SSH事業2期目の新規行事である「データ処理集中講座」が開催されました。

生徒のデータ処理能力や統計処理能力の向上を目指し、国際医療福祉大学・宇都宮大学と連携して講座を実施しました。

<実施講座一覧> *対象は本校第2学年生徒

8/6(水) @大田原高校 藤原和人教諭

8/7(木) @国際医療福祉大学 江田哲也先生 山本康弘先生 坂本幸平先生

8/8(金) @宇都宮大学 工学部 上原伸夫先生 東口武史先生 農学部 大澤和敏先生

*日程の都合が付かなかった生徒は、8月下旬に本校で実施される講座に参加予定です。

生徒たちは得られたデータを解析する手法を学び、実践を通してデータ処理に関する知識を学んでいました。

慣れない内容に苦戦しながらも、必死に取り組む生徒たちの姿が印象的でした。

2学期には取り組んできた課題研究の成果をポスターにまとめます。今回の講座で学んだ統計処理の手法を活かして、より研究が深まることを期待したいです。

令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会(於 兵庫県)で発表しました

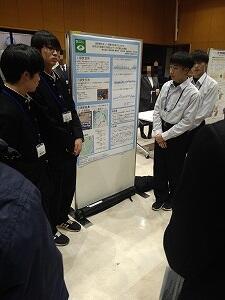

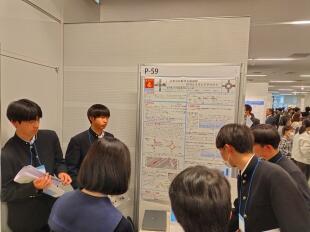

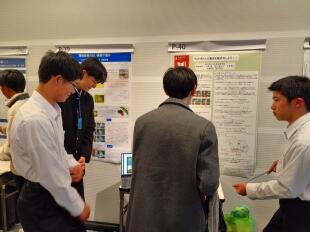

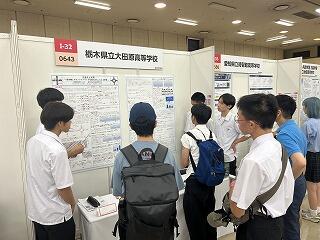

令和7年8月6日(木)・7日(金)の両日、神戸国際展示場(兵庫県神戸市)にて開催された『令和7年度 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会』において、本校生徒が研究発表を行いました。

発表テーマ:「交差点と渋滞 ― 信号機とラウンドアバウトが交通の流れに与える影響 ―」

全国のSSH指定校および経験校238校が一堂に会し、非常にレベルの高い発表が繰り広げられる中、本校生徒も日頃の探究活動の成果を堂々と発表しました。

日本原子力文化財団 交流会に参加しました

7月30日・31日の2日間にわたり、日本原子力文化財団主催課題研究支援事業交流会が静岡で開催され、本校から3名の生徒が参加しました。この事業はエネルギーに関する研究に取り組む全国の高校生が参加し、審査の上採択された10校が支援を受けています。本校からは課題研究に取り組む2年生が参加しています。津波警報の影響もあり、同日に実施予定であった浜岡原子力発電所の見学会は残念ながら中止となってしまいましたが、北は北海道から南は愛媛県まで全国の生徒が参加して交流会を実施しました。

交流会では15年後のエネルギー構成についてグループごとにディスカッションを行ったり、各校が実施している課題研究について発表を行ったりしました。今回の交流会に参加した各校は、12月に東京大学で開催予定の成果発表に向けて研究を進めます。

参加した生徒の様子を見ると、多くの高校生の前で発表する緊張感を味わうとともに、同じく研究に取り組む仲間として交友を育むことができたようで、大変充実した2日間となったようでした。引き続き研究に励み、成果を上げることを期待したいところです。

第49回全国高等学校総合文化祭 自然科学部門(物理)に参加してきました

かがわ総文祭(7月26日~28日)にSSC3名参加してきました。「ペットボトルの動きを数式化しよう」についての発表し、香川県内の自然科学にまつわる研修にも参加してきました。いろいろな学校の生徒と交流ができました。

アジア学院との交流会(SSHグローバル研修・インドネシア海外研修事前学習)

日時:令和7年7月18日(金)午後 場所:本校 会議室 体育館 等

参加者:本校8月SSHインドネシア海外研修参加生徒、英語部、応援団、合唱部

大田原女子高校、黒磯高校の参加希望者 他 100名を超えた。

内容:アジア学院の留学生が英語部生徒の案内で部活動・施設見学を行った。天体望遠鏡、図書館、理科室、第1、 第2体育館、 校庭でサッカーを観戦した。それ以外の生徒は医療介護人材センターの方から外国人で介護の仕事 をされている現状と課題について講話をいただいた。

アジア学院が見学から戻ってきた後、各学校ごとに英語で紹介やパーフォーマンスや英語での発表を行った。本校応援団をはじめ他校からのパフォーマンスもあった。アジア学院は音楽を披露し楽しく交流ができた。

その後、グループごとに 分れ、フリートークを行った。後半は折り紙と書道の講習。時間の関係で書道はできなかったが十分楽しめた。夕方になり8月1日の与一まつりに備えての合同練習会。商工会議所から踊りの指導者到着し、おおいに盛り上がった練習会、本番の流し踊りもきっと盛り上がること間違いなし。あとは好天を祈るばかりである。

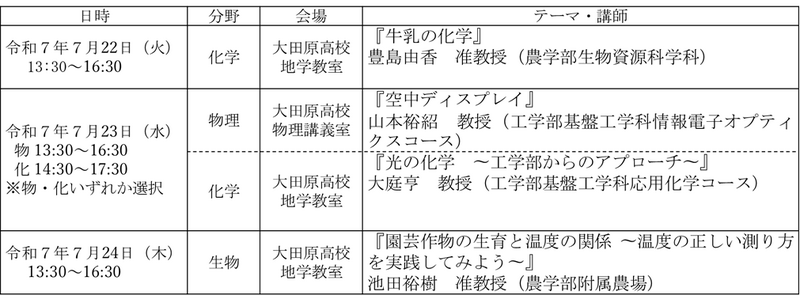

サイエンス特別講座『宇都宮大学 iP-U移動講座』 今年も開催

今年度も本校と宇都宮大学との共同企画「iP-U移動講座」を開催いたしました。

宇都宮大学の先生方による物理・生物・化学の実験講習会。各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加しました。

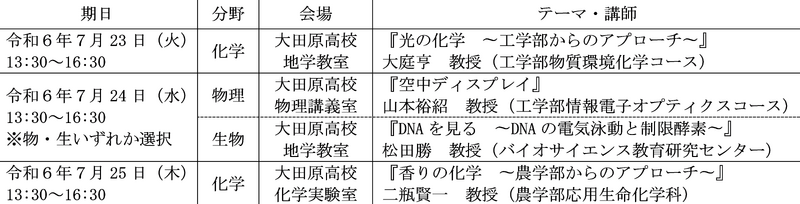

表 各講座一覧

【7月22日(火) 化学(農学系)】

・参加生徒

大田原高校24名、大田原女子高校8名、那須拓陽高校4名、矢板東高校2名 計38名

・内容

牛乳に含まれる白い成分について、講義と実験を通して学習しました。はじめに、牛乳の成分やコロイド、タンパク質の等電点といった基礎知識を学んだ後、2種類の試料(牛乳、無脂肪乳)を用いて実験を行いました。酢酸を加えながらそれぞれのpHを測定し、タンパク質の沈殿を生成、ろ過によって沈殿物と上清に分け、沈殿物の質量を測定しました。

さらに、沈殿物と上清の一部に水酸化ナトリウムと硫酸銅水溶液を加えることで、ビウレット反応による色の変化を観察し、沈殿物にはカゼイン、上清にはホエイ(乳清)が含まれていることを確認しました。重さの比較から、牛乳には脂肪分も含まれていることがわかり、脂肪が分離しない理由について、ホモジナイズ(均質化)とノンホモジナイズの違いや、カゼインの構造にまで学びを深めました。

日常的に口にする牛乳を題材とした、化学の知識と実験が密接に結びついた有意義な学習となりました。大学の先生による講義と実験を通して、化学の面白さや奥深さを実感する機会となりました。

~生徒感想~

・普段何気なく飲んでいる牛乳について、身近な化学として詳しく知ることができて良かったです。

・学校の授業で習った内容も出てきて、理解がより深まりました。日常にあるものの中にも化学が関わっていると実感できる学びになりました。

【7月23日(水) 物理】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校7名、那須拓陽高校2名、矢板東高校7名、さくら清修高校5名

計42名

・内容

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による「3D映像」に関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を行いました。講義では、大学の先生方や、本校卒業生である市川さんを中心とした大学院生の方々から丁寧なご指導をいただきながら、自らアーク3Dや空中ディスプレイ装置を作製しました。完成した装置で映像が実際に浮かび上がる様子を見て、生徒たちからは驚きと感動の声が上がりました。

さらに、最新の空中ディスプレイ装置の実演や、大阪万博での展示事例なども紹介いただき、生徒たちは最先端技術の応用や将来性についても学ぶことができました。講義と実習を通して、ものづくりの楽しさや大学での学びの魅力に触れる貴重な機会となりました。

~生徒感想~

・「空中お絵描き」が特に印象的でした。実際に何もない空間に映像が現れる体験は、見るのとは違う驚きと感動がありました。

・自分で作ったものが思い通りに動いた時に達成感があり、とても楽しかったです。

・物理の面白さや宇都宮大学の魅力を知ることができ、今後の進路を考えるうえでもとても参考になりました。

【7月23日(水) 化学(工学系)】

・参加生徒

大田原高校21名、大田原女子高校5名、那須拓陽高校7名、矢板東高校2名 計35名

・内容

工学部での講義は、「化学とは物質の科学である」という言葉から始まりました。まず、フェノールと無水フタル酸に濃硫酸を加えて加熱することで、指示薬であるフェノールフタレインを合成する様子を見せていただきました。加熱には高校では見かけないホットブラスター(ドライヤーのような加熱器具)を用いるなど、大学ならではの設備や技術も体感できました。続いての生徒実験では、無水フタル酸とレゾルシノールからフルオレセインを合成し、紫外線を照射してその蛍光を観察しました。このフルオレセインは、入浴剤など身近な製品にも利用されているそうです。

次の実験では、クエン酸からカーボンナノドット(CD)を合成し、同様に紫外線を当てて発光を観察しました。加熱中には、有機化学の歴史や、モーブなどの合成染料の開発秘話についても紹介がありました。特に合成染料は、布を染めるだけでなく、細胞の染色などにも利用され、病原菌の検出や医薬品の開発など、医学のイノベーションにもつながっているとの説明に、生徒たちは大きな関心を寄せていました。

研究が多くの分野の技術革新につながっていることを実感できる、非常に貴重な体験となりました。

~生徒感想~

・初めて知ることや体験がたくさんあり、とても勉強になりました。貴重な体験ができる時間を作ってくださり、ありがとうございました。

・化学の物質の歴史や構造について詳しく知ることができ、興味深かったです。

・化学で新しい物質を研究するという楽しさを実感できました。

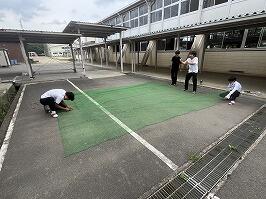

【7月24日(木) 生物】

・参加生徒

大田原高校23名、大田原女子高校8名、那須拓陽高校4名、矢板東高校4名 計39名

・内容

宇都宮大学の池田祐樹准教授を講師に迎え、「園芸作物の生育と温度の関係」をテーマにした講座が開かれました。作物の生育には温度が大きく影響しますが、その温度も測り方によって大きな誤差が生じる可能性があります。講座では、日射の当たり方や設置場所の違いによる温度測定の誤差を体感するために、正しい方法と不適切な方法で約1時間にわたり気温を測定し、比較・検証を行いました。

また、温度が園芸作物の生育や品質に与える影響について、実際の研究事例を交えながら解説していただきました。園芸学が気候変動への対応や作物の安定生産に深く関わる重要な分野であることを学び、農学分野への関心を一層深める機会となりました。

~生徒感想~

・わかりやすかったです。興味がある分野で参加できて、楽しかったです。

・農学部で遺伝子工学に興味があったが、今回園芸学について初めて学び、遺伝子との関係にも興味が湧きました。

・北海道とそれ以外で玉ねぎの品種が違うことを初めて知った。生育環境に応じた工夫がされているのが面白かったです。

キックオフミーティング(1,2年)

日時:令和7年7月16日(水)

場所:本校各教室

1、2年生による合同ゼミがスタートします。

初日である今日はキックオフミーティングとして、

①顔合わせ

②1年生の研究テーマの相談

③2年生の進捗状況の確認

が行われました。

2年生が1年生に課題研究の概要を丁寧に伝えていました。

1年生は3月まで「研究の手法を学ぶ」ことをテーマに活動していきます。

人数が増え、できることも多くなりました。夏休み期間も暑さに負けず、頑張ってください。

グループ編制(1年)課題研究(2年)英語活用発表会(3年)

日時:令和7年7月9日(水)

場所:第一体育館(1学年)本校各教室(2,3学年)

1年生は、第一体育館で説明を受け、興味のある分野の者同士でグループの編制を行いました。

今後は、今回編成したグループの仲間と共に研究を続けていくことになります。仲間と協力して良い研究にしていきましょう。

2年生は、課題研究の続きを行いました。本日が1学期最後の班別活動であるため、夏休み期間の研究計画を立てていた班が多くありました。

来週はいよいよ1年生との顔合わせです。研究について相談に乗る立場にもなっていきます。

これからの活動も頑張っていきましょう。

3年生は、3年間の集大成として本日英語活用発表会を行いました。

これまでの研究内容をポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

各班練習の成果を十分に発揮して、堂々と発表ができていました。

先生方からの質疑に苦戦する姿も見られましたが、今まで培ってきた知識を活かし、臨機応変に対応していました。

今回の発表はとても貴重な経験となったと思います。3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

1minプレゼン(1・2年)・英語活用(3年)

日時:令和7年7月2日(水)

場所:本校各教室

2年生は、自分たちの研究について1年生に1分間で発表する「1minプレゼン」を実施しました。

概要を簡潔にまとめ、時間内に伝えられている班もあれば、途中で時間になってしまい打ち切られる班もあり、

難しさを感じている様子が見られました。

1年生は、2年生の発表を聞いて、ワークシートの記入を行いました。

3年生はいよいよ今月に行われる英語活用発表会に向けて英語のポスターを印刷し、

発表練習を行いました。

これまでの集大成を発揮する場面になります。

最後まで充実した活動となるよう、準備・練習頑張ってください。

先行研究調査&那須野ヶ原探訪会事前説明(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和7年6月18日(水)

場所:各教室(1,2,3年)

1年生は、本校の鈴木幹久教諭により先行研究調査を行い、先行研究の重要性や研究の際の注意点について学びました。

その後、夏休みにおこなう那須野ヶ原探訪会の事前説明を行いました。那須野ヶ原は酪農や農業が盛んで、明治以降の開拓の歴史も残す地域です。

今後の課題研究におけるテーマ選択のヒントが得られるよう頑張って取り組みましょう。

2年生は、国際医療福祉大学医療福祉学部 教授 江田哲也 氏による「統計学講座」を受講しました。

データ分析と集計時の留意点等のお話を聞き、統計学に関する理解を深めました。

講座の後半には生徒が実際にGIGAタブレットを使って実践する姿が見られました。

3年生は前回に引き続き、英語活用発表会に向けて発表準備を行いました。

タブレットを活用して仲間と協力しながら真剣に取り組む姿が見られました。

発表会まで1か月を切っています。当日、自信をもって発表できるよう限られた時間を大切にしていきましょう!

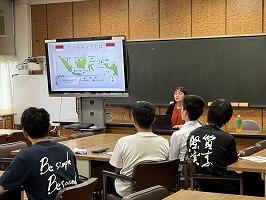

ペマタンシアンタール研修の予習講座

令和7年6月16日(月)17:00~

本校会議室にて、『ペマタンシアンタール研修の予習講座』を実施しました。

8月に予定している、SSHインドネシア海外研修では主な訪問地としてペマタンシアンタール、トバ湖周辺、ボゴールを訪問します。

本日はそのうちのペマタンシアンタールに関する事前学習を行いました。

北スマトラ島出身で、現在は大田原市で介護士として働いてらっしゃるミンチェさんに来ていただき、ご講演していただきました。

インドネシアという国全体の話から、北スマトラ州について、さらにはインドネシア語の挨拶や文化やマナーなど幅広くお話してくださいました。

ミンチェさん、貴重なお話をありがとうございました。

次回の事前学習は6月27日を予定しています。

R7 SSH第1回運営指導委員会 選択制講義(1年) 班別活動(2,3年)

令和7年6月11日(水)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員7名 JST1名 県より1名 本校職員20名 計29名(うちオンライン4名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年の事業計画についての会議が行われました。

Ⅱ期目2年次となる今年度の事業計画に対しさまざまなご意見等をいただき、とても有意義な会議となりました。お忙しい中ありがとうございました。

1学年は、エネルギー、環境、経済、教育に関する各種専門家による講義を受けました。興味を持ったSDGsのゴールをもとに講義を選択し、各種課題に関しての理解を深め、課題の把握に努めることで、課題研究のテーマ設定の参考になりました。

2,3学年は、前回に引き続き課題研究を行いました。

2年生は「1minプレゼン」に向けて原稿の修正や発表練習をする班が多く見られました。

3年生は7月9日に行われる「英語活用発表会」に向けて、GIGAタブレットや電子辞書を用いて発表準備をしていました。

発表会当日に向けて、頑張っていきましょう!

土と水の保全活動(1年)・スキルアップ講座(2年)・プレゼンスキルⅡ(3年)

日時:令和7年6月4日(水)

場所:第1体育館(1年)・各教室(2年)・第2体育館(3年)

1年生は、宇都宮大学農学部農業環境工学科教授の大澤和敏先生をお招きして、「土や水の保全とSDGsとの関わり」に関する講話を聴講しました。

沖縄のサンゴ礁保全や、農地における赤土流出の抑制対策に関する研究等についての講話をいただきました。

また、講話の最後には、大澤先生による沖縄三線の演奏(海の声)をご披露いただき、生徒たちが楽曲に合わせて手拍子をする姿が見られました。

2年生は、前半は希望者を対象に本校教員によるスキルアップ講座を受講しました。

生徒たちが興味のある分野の講座を希望し、Excelのグラフ作成方法や、アンケートの作成方法、

化学実験などを受講しました。

多くの生徒が受講し、それ以外の班は課題研究を進めました。

また、後半は課題研究を行い、前半で教わったことをもとに、自分たちの活動に生かす様子が見られました。

3年生は、本校の樋口先生・ALTのブライアン先生によるプレゼンスキルⅡ(英語活用)を行いました。

7月に行うポスター発表(英語版)に向けて、英語によるプレゼンの方法を学び、

同じ班のメンバー同士でプレゼンをし合う活動をしました。

プレゼンに関する動画を視聴したりする場面も見られました。

今日学んだことを、今後の課題研究に繋げていけるよう、みなさん頑張ってください!

アジア学院とのサッカー交流

日時:令和7年5月24日(土)

場所:蛇尾川緑地公園

スポーツ交流や国際交流、そして異文化理解の一環として、本校のサッカー部と大田原女子高校のサッカー部がアジア学院の希望者と、サッカーを通じて交流しました。

試合は最初こそ全員が緊張した様子が見受けられましたが、進むにつれて大きな盛り上がりを見せました。

その後は、参加者全員で輪になって、英語でコミュニケーションをとりました。

たくさんの文化的背景を持つ人々の様々な英語に触れることができ、生徒は新たな気づきを得たようでした。

下野新聞にも取り上げていただき、大成功のイベントとなりました!

インドネシアとのオンライン交流会

日時:令和7年5月27日(火)

場所:視聴覚室(全体)、各教室(班別交流会)

今年度から始まる、SSHとしての活動の一環として行うインドネシア海外研修に備えて、希望者を含む訪問予定の本校の生徒、合唱部と吹奏楽部の生徒がHKBP高校のインドネシアの生徒とオンラインで交流しました。また大田原女子高校からも希望者を含む合唱部の生徒が参加してくれました。

日本の高校からとして、本校と大田原女子高校の混合合唱、大田原女子高校の同声合唱、そして本校の吹奏楽部が演奏を披露しました。

また、インドネシアからは伝統的な民族の踊りの披露があり、生徒全員で踊りました。

お互いの発表後、それぞれの班に分かれ各教室で英語でコミュニケーションをとり、それぞれの好きなこと文化の違いなどを実感しました。

参加した生徒は、文化の違いと自らの英語力を見直す良いきっかけになったのではないでしょうか。

8月にはインドネシア海外研修でHKBP高校を実際に訪れる予定です。がんばってください!

研究手法講座(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年5月28日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、本校の藤田祐教諭、藤原教諭により「研究手法講座」を行いました。

人文科学系、社会科学系、自然科学系、それぞれの研究手法について学び、今後の課題研究の進め方について学びました。

2、3年生は課題研究の続きを行いました。

2年生は必要物品申請書の作成や、6月18日(水)に実施される1minプレゼンに向けて話し合いを進める様子が見られました。

3年生は前回同様、英語での発表に向けて、英訳を行いました。

電子辞書やギガPC、スマホを活用するなど、様々な手段を用いて英訳していました。

しっかりと準備をして、発表会当日、英語で正確に伝えられるよう頑張りましょう!

研究倫理教育(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年5月21日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、各教室(2・3年)

1年生は、本校の藤田祐教諭による「研究倫理」に関する講話を聴きました。

研究を行ううえで守るべきルールや、研究を進める際の留意点を学びました。

熱心に取り組む生徒の姿が見られました。これから始まる研究に向けて、きちんと準備をしていきましょう。

2年生・3年生は前回に続き、課題研究を行いました。

2年生は年間の研究計画の立案や、必要物品申請書の作成を行いました。

中には、実際に活動を行っている班グループも見られました。

積極的に話し合う姿が見受けられ、課題研究に対する熱意を感じました。

3年生は前回同様、英語での発表に向けて、英訳に挑戦する姿が見られました。

日本語だったポスターが、少しずつ英語に変わってきております。

英語活用発表会まで2か月を切りました。みなさん頑張ってください!

キックオフミーティング(1年)・班別活動(2・3年)

日時:令和7年4月30日(水)

1学年

本校の藤田教諭よりキックオフミーティングが行われました。

SSH校としての課題研究に取り組む姿勢や3年間の流れ、本校の課題研究の特色について説明がありました。

今後本格的に始まる課題研究がイメージできたのではないでしょうか。

2学年

2学年はそれぞれ班別活動に取り組みました。

担当教員と研究の方向性について検討する班もあれば、実際に研究に取り組む班もありました。

校長や教頭も様々な班の活動を見に来てくださり、生徒と一緒に考える場面もみられました。

3学年

3学年は前回に引き続き英語活用を進めました。

GIGAタブレットを活用しながら、これまで研究した内容の英訳に取り組みました。

情報教育(ICT)(1学年)

日時:令和7年4月23日(水)

場所:各教室

対象:1学年

本校の高梨教諭より、情報教育に関する説明がオンライン(Teams)で実施されました。

動画の作成方法や、著作権の注意点などについての説明を聞きました。

生徒が作成した動画は、今後の中学生対象の一日体験学習などで活用される予定です。

課題研究(2・3年)

日時:令和7年4月23日(水)

場所:本校第1体育館(2年)、本校各教室(3年)

2年生は、キックオフミーティングを行いました。

指導担当教官との顔合わせを行い、これからの研究の進め方について確認を行いました。

3年生は、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、2年時に発表した原稿やポスターの英訳を行いました。

英語での発表に向けて、真剣に取り組む姿が見られました。

これまでの授業で習ったことを活かして頑張っていきましょう!

課題研究講演会・課題研究ガイダンス(2年)課題研究ガイダンス(3年)

日時:令和7年4月16日(水)

場所:本校第1体育館(2学年)、本校各教室(2,3学年)

国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、2年生対象の課題研究講演会を実施しました。

「『研究』とは何か」「アンケート調査とは」など、課題研究の具体的な進め方について教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、メモを取る生徒の姿もみられました。

また、2、3年生は課題研究ガイダンスを実施しました。

これから行う課題研究の概要や1年間の流れについての説明をZoomを用いて各教室で受け、活動のスケジュールや具体的なイメージを固めていました。

今後は後輩たちと協力しながら、自身の研究を深化させていくことになります。

「SSH概要説明」および「GIGAタブレット初期設定講座」

日時:令和7年4月10日(木)

場所:本校第1体育館、各教室(1学年)

1年生を対象とする初期指導の中で、「SSH概要説明」および「GIGAタブレット初期設定講座」を実施しました。

本校の中谷教諭によりSSHの目的や意義、本校の課題研究についての説明がありました。生徒たちは熱心に耳を傾け、SSHについての具体的なイメージを固めていました。

また本校では主体的なICTの活用を推進しているため、概要説明の後には高梨教諭によるGIGAタブレット初期設定講座もあわせて実施しました。実際にタブレットを操作しながら、真剣に受講する生徒たちの姿がみられました。

教職員ICT研修(生成AI)

日時:令和7年4月9日(水)

場所:本校会議室

対象:教職員

本校の高梨教諭を講師として、ICT研修を実施しました。

生成AI「Copilot」の操作方法の説明や、校務にどのような形で活かすことができるかなどについての説明がありました。

使用上の注意点や著作権上の留意点に気をつけて今後活用していきたいと思います。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年3月19日(水)

場所:本校各教室

1年生は中間発表会の振り返りを行いました。

先日実施された中間発表会でいただいた助言をもとに、次年度の研究について話し合いを行いました。また、実験を行い研究を深める班も見られました。

次年度のポスター発表会で充実した発表ができるように頑張りましょう。

2年生は今までの研究成果や実験器具の整理を行いました。

1年生に指導する姿も見られました。

次年度は論文を執筆することになります。良い論文が書けるようにこれまでの研究成果をしっかりまとめておきましょう。

YSF-FIRST2025

令和7年3月15日(土)、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校にて「YSF-FIRST2025」が開催され、本校代表の2班(2年生10名)が参加しました。生徒たちは発表も質疑応答も英語で行われる中で戸惑いながらも聴講された方々からの質問に答えておりました。

[ポスター1]

ウチダザリガニの資源としての活用

"Pacifastacus leniusculus / Signal Crayfish - Eradicated Ones into Resources"

[ポスター2]

交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

"Analysis of Traffic Flow at Intersections"

閉会式にて「交差点における最適解 信号とラウンドアバウト」の班がBreakthrough Novelty Awardに選出され、受賞されました。

審査員をはじめとする関係者の皆様、主催の横浜サイエンスフロンティア高等学校の先生・生徒の皆様。貴重な機会を下さり、ありがとうございました。

復興農学会 第4回研究会 ポスターセッション発表

令和7年3月15日(土)、福島大学で開催された「復興農学会 第4回研究会」ポスターセッションに、本校生8名(2年生5名、1年生3名)が参加しました。専門家を前に、研究成果を精一杯発表し、質問にも答えていました。

【発表タイトル】

ポスター1

『放射能濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析』

" Analysis of the Impact of Growing Environment and Cooking Methods on the Radioactive Contamination Levels in Wild Mushrooms "(英語版タイトル)

ポスター2

『高校生視点から見た復興の定義 ~飯舘村における実地研修の影響~』

" Definition of Reconstruction from the Perspective of High School Students~The Impact of On-site Training in Iitate Village~ "(英語版タイトル)

ポスター3

『福島第一原発事故の除去土壌問題におけるメディア報道の特徴と認知度への影響』

" Characteristics of Media Coverage on the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster’s Contaminated Soil Issue and Its Impact on Public Awareness "(英語版タイトル)

学会関係者の皆様をはじめ、大学や専門機関の方々のご協力のおかげで高校生では体験できない貴重な経験をすることができました。

令和6年度SSH課題研究 中間発表会

日時:令和6年3月12日(水)

場所:本校各教室

対象:1・2学年

課題研究中間発表会を行いました。

1年生はSS探求Ⅰにおいて実施してきた課題研究の成果を、宇都宮大・国際医療福祉大学の先生方で構成された講師

の方々の前で発表を行いました。

2年生は運営として、司会・タイムキーパーとして運営に協力したり、協議に参加したりしました。

10か所の教室に分かれ、それぞれが発表を行いました。

講師による助言や質問などをいただきました。また、生徒同士での質疑応答も活発に行われ、生徒が深く考える場面が見られました。

講師の先生方ありがとうございました。

また、この日のために準備をした1年生の皆さん、運営に協力してくれた2年生の皆さんお疲れさまでした。

『SSHインドネシア海外研修』生徒向け説明会

日時:令和7年2月28日(金)

場所:本校各教室

令和7年度実施予定である、「SSHインドネシア海外研修」の概要・生徒の募集等について、本校倉島教諭・瀧澤教諭による説明会を実施しました。

インドネシアの街並みや、学校生活について、食文化や伝統文化などの話があり、生徒たちは興味を持って聞いていました。

SSH TIME TA(1年生)

日時:令和7年2月21日(水)・26日(水)・27日(木)

場所:本校各教室

「TIME TA」を実施しました。

1年生の課題研究各班が、研究計画書討論会で議論を行ったTAに対し、研究の進捗状況を報告し、助言をいただくという活動です。

ZOOMを利用し、研究に対する対話をすることで、研究を深めていこうとする姿が見られました。

また、研究の進捗状況をTAに伝えるために、説明を工夫している様子も見られました。

大学生の皆様、ありがとうございました。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年2月26日(水)

場所:本校各教室

1年生は中間発表会に向け、発表資料の作成および研究を進めました。

効果的な発表になるように、資料を工夫する姿が見られました。

2年生は研究要旨の作成を行いました。

自分たちの研究成果を分かりやすく伝えられるように、推敲に努めていました。

福島県立安積高等学校SSH探究活動発表会・成果報告会 ポスター発表参加

令和7年2月8日(土)、福島県立安積高等学校に於いて開催された「令和6年度安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」にゲスト校として本校生8名がポスター発表に参加しました。

【発表タイトル】

「放射能濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析」

「ケナフの環境改善効果」

安積高校の生徒および有識者と発表を通して情報交換をすることができました。

SSH 成果発表会

日時:令和7年1月28日(火)

場所:那須野が原ハーモニーホール

SSH成果発表会を実施しました。

1・2学年の生徒は、那須野が原ハーモニーホール(大ホール)へ集合し、11月のポスター発表会で代表となった2学年6班の発表、およびSSC・栃木高校・福島県立安積高校・Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)の発表を聞きました。

本校情報・SSH委員の司会進行のもと開会式が行われ、

学校長および栃木県教育委員会上野指導主事よりご挨拶をいただきました。

順に、代表の6班の発表が行われました。

7班 ウチダザリガニの資源としての活用

9班 交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

14班 ペットボトルの動きを数式化しよう!!

16班 那須おろしで町おこし

27班 放射線濃度に対する野生キノコの生育環境と調理方法の影響分析

33班 那須塩原市の外国人観光客を増加させるには

それぞれの発表ごとに行われた質疑応答では、たくさんの質問が出て、

時間内に終わらないほど活発な時間となりました。

続いて、本校SSC(スーパーサイエンスクラブ)、栃木高校、安積高校、Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)による発表が行われました。

SSC 飯舘村実地研修実地報告 ~飯館村の今2025~

栃木高校 ARマーカーを複数用いた位置推定の精度向上の検証

福島県立安積高校 なぜスマホは画面を下にして落ちるのかⅡ

Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siantar(HKBP Pematang Siantar 高校)

The Analysis of Traffic Flow in Indonesia-Focusing on Traffic Flow at Intersections-

表彰式では、審査委員長の杉森先生より結果発表が行われ、学校長より賞状が授与されました。

最優秀賞:14班 ペットボトルの動きを数式化しよう

優秀賞:9班 交差点における最適解 信号とラウンドアバウト

優秀賞:16班 那須おろしで町おこし

国際医療福祉大学の山本康弘先生より講評をいただきました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

また、本日の開催にあたり、外部からお越しいただいた来賓の皆様を始め、

多数の関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和7年1月22日(水)

場所:本校各教室

1年生は前回に引き続き課題研究の中間発表会に向け、研究を進めました。

実験に取り組む班や、テーマが決まらず悩む班など多様な姿が見られました。

2学年も前回に引き続き、研究要旨の作成を行いました。1月28日(火)に迫る「成果発表会」で発表する代表班は発表用のパワーポイントの作成や、その他の準備を行いました。

研究要旨は1回目の提出締め切りが1月31日(金)になります。

頑張りましょう!

SSH 課題研究(1・2年)

日時:令和7年1月15日(水)

場所:本校各教室

1年生は課題研究の中間発表会に向け、研究を進めました。

今年度から実施される中間発表会ではパワーポイントを作成し、研究の進捗や今後の展望を発表することになります。

中間発表会は3月12日(水)に実施されます。良い発表ができるように研究を深めていきましょう!

2学年は、研究要旨の作成を行いました。また、今月末に迫る「成果発表会」で発表する代表班は発表用のパワーポイントの作成や、その他の準備を行いました。

本番は

1月28日(火)那須野が原ハーモニーホール 大ホール

にて行われます。

みなさん頑張ってください!

本校職員によるインドネシア訪問報告

令和6年12月13日~18日、本校職員2名がインドネシアを訪問しました。

本校は次年度SSHインドネシア海外研修を計画しています。

その事前打ち合わせとして、以下の施設を訪問しました。

・Unggulan SMA YP HKBP Pematang Siautar (HKBP Pematang Siantar 高校)

令和4年度より、本校とHKBP Pematang Siantar 高校は学校間の交流を重ねています。これまでの実績としては「英語を用いたオンライン交流」、「本校生徒による課題研究(本校和楽池からのエネルギー採取や強歩に関する研究)のオンラインによる成果発表」、HKBP関係者の来校や、数学の教材や指導方等の共有などを行ってきました。今年度は「より効率的な交差点の在り方」について数学を応用して共同研究を行っており、1月28日に行われる本校の成果発表会ではオンラインで研究成果を発表してもらう予定です。

・ Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar(HKBPノミンセン大学)

教育や理工コンピュータなど様々な学部学科のある大学です。HKBP Pematang Siantar 高校の関連大学です。

・トバ湖国立公園

本研修では、インドネシアと日本の自然(バイオーム等)の違いを観察したり、地形に関する研究観察を行う予定です。

・Fujitsu Indonesia(富士通インドネシア)

富士通株式会社と富士通インドネシアは、北スマトラにおける災害情報を一括管理し、災害時の迅速な意思決定及び救助、復旧活動を支援する「総合防災情報システム」を構築・稼働しています。地震や洪水、火山の噴火など、12項目の災害情報をスマートフォンのアプリを活用して集約・可視化しています。また、AR技術を活用した河川水位測定の実証実験も行っているなど、先進的な取り組みをしています。

・Institut Pertanian Bogor(ボゴール農科大学)

今回の事前打ち合わせに協力してくださった方々に感謝申し上げます。また、次年度の海外研修が充実したものになるよう、計画を進めていきます。

SSH 論文執筆講座(2年)統計学講座(1年)

日時:令和7年1月8日(水)

場所:各教室(2年)本校第一体育館(1年)

2年生は、本校の佐藤教諭による「論文執筆」の講座を受講しました。

今後、SS探究の活動のなかで研究論文を執筆するために、論文の基本的な形式や内容について学びました。

研究論文に関する講義を受けたのち、自身がこれから取り組む論文の構成を考えるワークショップに取り組みました。

1年生は、本校の窪田教諭による「統計学」の講座を受講しました。

班別研究の内容をより深く具体的なものにするために、基礎的な統計の知識を学び、活用できるようにすることを目的とした講座です。

講義の後、統計の実践的な演習が行われ、生徒たちは苦戦しつつも、協力しながら取り組んでいました。

筑波研究施設見学

12月26日(木)、KEK高エネルギー加速器研究機構とJAXA筑波宇宙センターの見学に行きました。

高エネルギー加速器研究機構では放射光を用いて様々な研究を行う実験施設を見学しました。実験機器が稼働中だったため残念ながら装置を間近で見ることはできませんでしたが、初めて目にする実験施設にみんな興味津々でした。

筑波宇宙センターでは人工衛星の管制室を見たり、宇宙服の仕組みについて話を聞いたり、宇宙飛行士の選考で利用される施設を見学したりしました。

「わたしたちの探究フォーラム」に参加しました

12月25日(水)に、栃木県教育委員会主催の「わたしたちの探究フォーラム―“ワクワク”をカタチに!―」に本校2年生8名が参加しました。

栃木県のSTEAM教育推進事業の指定校に加え、県内のSSH校やその他の高校も参加し、探究活動の成果を発表しました。

本校は課題研究の2班が参加し、ステージ発表とポスター発表にて発表を行いました。

発表の後には参加者との質疑応答が行われ、質問に堂々と答える姿が印象的でした。

宇都宮大学研究施設見学会

12/25(水)に1年生の希望者を集め,宇都宮大学の研究施設を見学してきました。

今回は光工学やバイオ研究など,理系の分野に特化した見学会となりました。

レーザーを使ったホログラムの研究や,メダカの遺伝子研究の様子など,専門的な取り組みを間近で見ることができました。

生徒たちへの,素敵なクリスマスプレゼントになるといいですね☆

栃木県高等学校文化連盟自然科学部会研究発表会に参加しました

12月21日、栃木県高等学校文化連盟自然科学部会研究発表会が宇都宮大学で開かれました。本校からはSSH研究班14班がスライドによる発表を行いました。研究発表タイトルは「ペットボトルの動きを数式化しよう!!」です。全部で16チームが研究発表を行う中、本校は物理部門で最優秀賞をいただきました。これにより、来年7月に香川県で行われる全国大会に出場することになりました。

サイエンスキャッスル2024東京・関東大会に参加しました

12月7日 日本工学院専門学校で開かれました。本校からはSSH研究班9班と14班がポスター発表を行いました。研究発表タイトルは9班が「交差点における最適解 信号とラウンドアバウト」、14班が「ペットボトルの動きを数式化しよう!!」です。2つの班とも【奨励賞】をいただきました。

日本原子力文化財団主催課題研究成果発表会に参加しました

12/15(日)に東京大学本郷キャンパスで行われた、日本原子力文化財団主催課題研究支援事業成果発表会に参加しました。4人で研究を進めてきましたが、体調不良等で残念ながら2名だけの参加となりました。

北は北海道から南は福岡まで日本全国の高校生19チームからの応募があり、選考を通過した10班が半年間の研究の成果を発表しました。結果は奨励賞と目標にしていた賞は届きませんでしたが、審査委員からの講評や他校生との交流を経て生徒たちは大いなる刺激を受けた様子でした。

この課題研究班は12/25の「わたしたちの探究フォーラム」、1/28の「SSH成果発表会」でも発表予定です。今回の経験を基に、研究やプレゼンのレベルを高めてくれることを期待しています。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年12月18日(水)

場所:各教室

1・2年生ともに班別研究を行いました。

2年生は研究要旨作成のために、自分たちの研究を深めようと追加の実験や調査を行っていました。

1年生は前回同様、課題研究の続きを行いました。

先行研究を調査したり、研究対象を実際に観察しに行ったり、各班多様な活動を行っていました。

また、2年生が研究についての助言を行う様子が見られました。

SSH課題研究 「若年層の献血の推進」

2年生の課題研究テーマを1年生が引き継ぐことになり、栃木県赤十字血液センターの施設見学に行ってきました。

2年生は研究の成果を、血液センターの総務課長様、血液推進課長様の前で発表してきました。

共同研究を行っていた大田原女子高のグループも発表を行いました。

各学校のポスターは血液センターの掲示板に掲示してもらえるそうです。

1年生はこのテーマをさらに深めて欲しいです。

第10回「英語による科学研究発表会」(茨城県立緑岡高校主催)

日時:令和6年12月14日(土)

場所:茨城大学水戸キャンパス 講堂

本校2学年の代表班3班の12名(7班 38班 44班)と英語部3名が、

茨城県立緑岡高校主催の、第10回「英語による科学研究発表会」に参加しました。

生徒たちは放課後やSSHの時間を活用して、

ポスターや発表原稿を英訳し、発表の練習を重ねてきました。

発表終了後の質疑応答も英語で行われ、

英語部と協力して返答しました。

代表班のみなさん、お疲れさまでした。

サイエンス特別講座『KEKキャラバン』 開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

テーマ:宇宙創生を解き明かす~加速器を用いた素粒子・原子核実験~

日 時:令和6年12月11日(水)10:50~11:40

講 師:三塚 岳 氏(大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構(KEK))

会 場:本校第一体育館

参加者:本校生94名

宇宙誕生から物質と反物質の性質の「僅かな違い」を探るための実験など、宇宙・素粒子物理学に関する内容を現役の研究者から講義をいただくことができました。

SSH ガイダンスⅢ(2年)課題研究(1年)

日時:令和6年12月11日(水)

場所:各教室

2年生はガイダンスⅢを行いました。

本校の倉島教諭より、研究要旨作成のための説明がありました。

限られた紙面内に研究をまとめることは、自分たちの研究を深めることにつながります。

頑張りましょう!

1年生は課題研究の続きを行いました。

指導教員と話し合いながら研究計画を見直し、ICT機器やスマホを利用して先行研究調査を行っていました。

SSH 班別研究(1年)

日時:令和6年11月27日(水)

場所:各教室

1年生は班別研究を行いました。

先日行われた計画書討論会で頂いた助言をもとに、研究計画を見直したり、先行研究調べを行ったりしました。

指導教員と話し合ったり、ICT機器を利用して計画を深めていました。

また、継続研究を行う班では実験を行う準備を進めている様子も見られました。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年11月13日(水)

場所:各教室

1、2年生共に課題研究を行いました。

1年生は研究計画書の作成をしました。

先日の計画書討論会で頂いた助言をもとに研究計画を練り直し、計画書に落とし込んでいました。

また、先輩の研究を継続する班では、先輩が後輩の研究計画について助言する姿も見られました。

2年生はポスター発表会の振り返りをしました。

ポスター発表会を経て見つけた課題点などをワークシートを用いて振り返りました。

今後、「研究要旨」の作成や「論文執筆」が控えています。

不足しているデータ等があれば、引き続き研究を進めましょう!

SSH 大高探究の日(1・2学年)

日時:令和6年11月6日(水)

場所:本校各教室、第1・第2体育館

対象:1・2学年

今年度より大高探究の日として、一日がかりで計画書討論会とポスター発表会を行うこととなりました。

1年生は計画書討論会を行いました。県内の宇都宮大学と国際医療福祉大学の学生の方に来校いただき、生徒たちの課題研究内容について助言をいただきました。

生徒は各教室に2班ずつ分かれ、先日完成させた「研究計画書」の原稿をもとに、自分たちの研究内容について発表し、ディスカッションを行いました。

2年生が司会を行いつつ、ディスカッションにも参加しました。各班活発なディスカッションが行われ、疑問点などについて質問する様子が見られました。

また、学生の方からは、研究する上での具体的な手法に関する質問や、研究する上でのポイントなど、専門的な視点からアドバイスをいただき、大きな刺激を受けることができました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

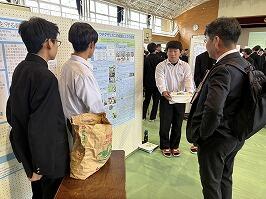

2年生はこれまでの課題研究の集大成となる、ポスター発表会を行いました。

2年生同士の発表時間の後、1年生や来賓の方が会場にお越しになり、一気に場が緊張する様子が伺えました。

発表では、研究で使用した器具や植物などを実際に発表で活用している班も見られました。

発表の後の質疑応答では、たくさんの質問が出ました。

大高生は、2年生だけでなく、1年生からの質問も見られました。

また、外部の方や先生方からの鋭い質問も出て、新たな視点を発見する姿もありました。

3年生の代表班による英語発表や、大田原女子高校、那須拓陽高校、那須高校、山形県立長井高等学校の生徒さんに

お越しいただき、レベルの高い発表に大高生が刺激を受けることができました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした!

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年10月30日(水)

場所:各教室

2年生は課題研究を行いました。

11月6日(水)に迫るポスター発表会に向けて、当日使用するポスターをもとに、発表の練習を行いました。

話が伝わりやすいプレゼンテーションとは何かについて先生方から助言を受けたり、実際に原稿を読み上げる練習をしたり、当日想定される質問等を考えて回答する準備をしている姿が見られました。

1年生も課題研究を行いました。

提出〆切が迫っている研究概要の完成を目指し、活動していました。

自分たちが行う研究のテーマや背景、目的、手法についてタブレットやスマホを活用してまとめていました。

また、2年生に助言をもらう姿も見られました。

大高探求の日が11月6日(水)に迫っています。

2年生はポスター発表を行い、1年生は計画書討論会を行います。

これまでの成果を存分に発揮できるよう頑張りましょう。

飯舘村長泥地区環境再生事業 現地見学プログラムツアー 大高・大女高合同開催

環境省福島地方環境事務所、(株)コムテック地域工学研究所ご協力のもと、東日本大震災・原子力災害について現地で学ぶバスツアーを栃木県立大田原女子高等学校と合同で開催した。

期 日:令和6年10月26日(土)

内 容:東日本大震災・原子力災害の被災地を訪問し、現地見学を通して復興の歩みを学ぶプログラム

視察先:東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県双葉郡双葉町)

飯舘村長泥地区環境再生事業エリア(福島県相馬郡飯舘村長泥地区)

参加者:栃木県立大田原高等学校生徒5名、栃木県立大田原女子高等学校生徒10名

東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県双葉郡双葉町)では、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する詳細な詳細な資料の数々を見学した。今までテレビ等の映像でしか知ることが出来なかった内容を現地の見学を通して学ぶことができた。

環境省福島地方環境事務所が福島県飯舘村長泥地区で実施している「飯舘村長泥地区環境再生事業」は,飯舘村で発生した放射能濃度が5,000Bq/kg以下の除去土壌を異物除去等の工程を経て再生資材化し,盛土を行い,その上に覆土することで営農しやすい農地の盛土造成をする事業である。

飯舘村長泥地区では,長泥コミュニティーセンターで除去土壌の再生利用などの概要説明を受けた後,作物の安全性や生育性を確かめるため,実際に再生資材化した除去土壌と作土による覆土をした実用規模の水田を作り栽培試験を行った水田試験エリアを見学した。水田試験エリアにおいて見学や放射線量率の測定を行い,放射線に対する理解を深めるとともに,振り返りの際には,参加者間でディスカッションを行った。

2045年3月までに福島県内の除染によって生じた除去土壌等は福島県外で最終処分されることが決まっている。しかし,福島県外の生徒の多くはこの事実を知らず,その情報に大きな衝撃を受けた。これまで「他人ごと」として捉えていた生徒が,「自分ごと」として認識できるようになった生徒もいた。

参加した生徒からは,「今回の研修を通して、東日本大震災で実際に被害があった場所などを初めて見て、こんなにすごい災害が日本で起きたのだと改めて実感することが出来た。復興するために除去土壌などを使って、地元の人が戻ってこられる環境を作っていることを知ることが出来た。これから自分に出来ることは何があるのかと考えた時に、家族や友達、学校の先生とかに今回の話をして広めて行きたい。」と、感想が述べられていた。

SSH 課題研究開発プログラム 先輩から学ぶ ~大高3年生による課題研究発表と質疑に関する講座~

日時:令和6年10月23日(水)

場所:本校第一体育館

1、2年生共に、大高3年生による課題研究発表と質疑に関する講座を受講しました。

3年生による課題研究発表を聴講することで、1、2年生の課題研究に関する理解を深めるとともに、テーマ設定や課題把握に対する意識を高めました。

また、3年生を講師として、質疑応答に関する助言をもらったり、ワークショップを行ったりして、質問力の向上に努めました。

ポスター発表会は11月6日(水)です。

発表だけでなく、聞き手としても素晴らしい姿を見せられるようにしましょう。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年10月16日(水)

場所:各教室

2年生は課題研究を行いました。

ポスターの最終版提出がいよいよ迫り、多くの班がタブレットPCを活用し、ポスター作成をしていました。

最後の最後まで実験を続け、諦めずに成功させようとしている班も見られました。

ポスター提出締切は、10月24日(木)です。

どの班も、期限を守って提出できるよう、作成を頑張りましょう!

1年生は、研究計画シートの作成を行いました。

自分たちが行う研究のテーマや背景、目的、手法について2年生の力を借りながら作成していました。

研究概要の提出は、10月30日(水)が締め切りです。

完成を目指して頑張りましょう。

サイエンス特別講座『物理のつどい~超伝導~ Part2』開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員 前田京剛 氏を講師として招聘し、7月19日の続きとなる超伝導に関する講義の第2回目を開催いたしました。

テーマ:超伝導とその周辺 第2回目 超伝導現象の理解 ―量子凝縮の世界―

日 時:令和6年10月4日(金)14:00~16:00

講 師:前田京剛 氏(東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員)

会 場:本校会議室

参加者:高校生41名(大田原高校31名、大田原女子高校4名、那須拓陽高校5名、黒磯高校1名)、教員6名

計47名

超伝導の歴史からスタートして、「ゼロ抵抗」、「マイスナー・オクセンフェルト効果」、「磁束の量子化」や「ジョセフソン効果」などの超伝導を特徴づける現象、そして超伝導の応用と充実した内容の講義でした。前回の実験を理論的に説明いただき、超伝導に関する理解を大いに深める2時間となりました。

SSH ポスター作成情報交換会(職員)

日時:令和6年9月26日(木)

場所:本校普通教室

2年生SSH課題研究のポスター提出第1回目を受け、

職員によるポスター作成情報交換会を実施しました。

提出されたポスターを並べ、それに対してのコメントや、

作成に関する助言をお互いに行いました。

飯舘村実地研修2024 ~自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担う人材育成プログラム~

認定NPO法人ふくしま再生の会の皆様及び東京大学大学院教授の溝口勝氏(本校OB)にご協力をいただき、今年度も飯舘村実地研修を開催しました。

今年は、本校生39名(過去最多)のSSC部員・有志生徒だけでなく、福島県立安積高等学校の生徒7名、福島県立白河高等学校の生徒4名、計50名が参加しました。放射能濃度測定や埋設土壌の放射線量実習、動物モニタリングカメラの設定や堆肥作り体験、ドロえもんクイズ大会や復興ディスカッション、飯舘村長泥地区環境再生事業(環境省)など各種施設の見学など充実した1泊2日の研修となりました。

【会 場】 福島県相馬郡飯舘村他

【期 日】 令和6年9月21日(土)~22日(日)

【講 師】 認定NPO法人ふくしま再生の会、東京大学大学院農学生命科学研究科 溝口 教授

環境省福島地方環境事務所、東京大学学生2名(TA、本校OB)

【目 的】

⑴ 東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故について理解を深めると共に防災や減災、復興の歩みについて学ぶ。

⑵ 農地再生の取組の見学や現地での実習・体験活動を通して、放射線及び土壌除染に関する知識・技術を学ぶ。また、福島県飯舘村の現状を知ると共に、農業IoTの科学技術に関する理解を深める。

⑶ 他校との交流事業を通して、自分たちの未来を創造し発信することができる次世代の復興を担うための素地を築く。

【参加者】

⑴ 栃木県立大田原高等学校 生徒39名、教員4名

⑵ 福島県立安積高等学校 生徒7名、 教員1名

⑶ 福島県立白河高等学校 生徒4名、 教員1名

⑷ 和歌山県立向陽高等学校教員1名、三重大学大学院生1名

【内 容】

9月21日(土) 研修1日目

〇飯舘村長泥地区 環境再生事業施設(環境省)見学

〇図図倉庫見学

〇体験活動

・放射能濃度測定 ・埋設土壌の放射線量測定

・堆肥作り体験 ・動物モニタリングカメラの設定体験

・課題研究

〇夜間研修

・ドロえもんクイズ大会 ・天文講座

9月22日(日) 研修2日目

〇復興ディスカッション テーマ「復興に向けて自分たちができること」

〇東日本大震災・原子力災害伝承館見学

那須野ヶ原探訪会を実施しました

今年度からSSH事業2期目が新たにスタートし、新規の行事となる那須野ヶ原探訪会が実施されました。

1学年の全生徒が夏休みや休日を利用し、地元である「那須野ヶ原」にある様々な研究施設・自治体に訪問しました。生徒たちは2学期から始まる課題研究のテーマ設定のヒントを探ることを目的に、希望した活動に積極的に取り組んでいました。日々生活している地域であっても、見逃していることや新たな発見が数多くあったようです。この経験を活かし、2学期からの課題研究活動がより充実することを願っています。

<今年度の活動場所・内容>

①那須野ヶ原土地改良区連合・那須野ヶ原発電所・新青木発電所

再生可能エネルギーを利用した発電所について講義・見学を行う。

②那須野ヶ原土地改良区連合・西岩崎頭首工・水管理センター

那須疏水に代表される農業用水に関する講義・見学を行う。

③栃木県畜産酪農研究センター

併設されているバイオマス発電所を見学し、研究員の方から畜産酪農に関する最新の研究に関する講義を受ける。

④大田原市役所

大田原市副市長 斎藤 達朗氏より大田原市の抱える課題について講義を受ける。

⑤那須野が原博物館

那須塩原市生涯学習課の方から那須野ヶ原に存在する日本遺産に関する講義を受け、博物館内にある備品を見学する。

⑥大田原高校周辺探索

自分でテーマを決めて大田原高校周辺を散策し、自分なりの地図を作成する。

⑦知事と語ろう!とちぎ元気フォーラム

栃木県主催の行事に参加し、栃木県が抱える課題などに関して意見交換を行う。

SSH 班別研究(1・2年)

日時:令和6年9月18日(水)

場所:本校各教室

1・2年生による異学年合同ゼミにて班別研究を行いました。

2年生は一回目のポスター提出日であるため、ポスター作成に励む様子が多々見られました。

自分たちの研究を、的確に伝えられるように頑張りましょう。

1年生は研究テーマに関して指導教官と面談を行ったり、継続研究の引継ぎや先輩方の手伝いを行ったりしました。

先輩方から研究手法をしっかり学んで、研究を深めていきましょう。

飯舘村実地研修事前研修 〜東日本大震災・原子力災害ふくしま語り部事業 震災講話〜

令和6年9月21日(土)〜22日(日)実施の「飯舘村実地研修」の事前研修として、「東日本大震災・原子力災害ふくしま語り部事業 震災講話」を開催しました。

講師として岩本美智子 氏(双葉町)を招聘し、震災当時の状況やどのような避難行動をとったか、避難所で困ったこと・学んだとこなどをお話しいただきました。メディアでは知ることができない、リアルな情報を学ぶことができ、有意義な事前研修となりました。

飯舘村実地研修では、今回学んだことを自分自身の目で見て、肌で感じることで、震災や復興に関する理解を深めていきます。

SSH プレゼンスキル向上支援事業(2年)アジア学院講演会(1年)

日時:令和6年9月11日(水)

場所:本校第一体育館(2年)・第二体育館(1年)

2学年は、プレゼンスキル向上支援事業を実施しました。

株式会社エージェントの山縣 尚史先生にご指導いただきました。

11月6日(水)に迫ったSSH中間発表会に向け、ポスター制作やプレゼンについて、

専門家の先生にご指導いただきました。

ポスター制作に関する基礎知識について学習し、

課題研究の班に分かれて、個人ワーク・グループワーク、発表を行いました。

第1回ポスター提出〆切が迫っているので、完成できるように頑張りましょう!

1学年は、アジア学院講演会を実施しました。

課題研究プログラムの一環で、アジア・アフリカ地域で起きている問題に対する理解を深める時間となりました。

講演Ⅰ 旧宗主国と内戦

講 師 クリスティーナ・アジョン・アパウ氏 / カメルーン出身

講演Ⅱ 食と命の大切さ・地域の人々との関わり

講 師 ティモティ・B・アパウ氏 / ガーナ出身

講演Ⅲ 地域に根差した国際協力

講 師 佐藤 裕美氏 / アジア学院職員

これから課題研究テーマ設定に向けた、貴重な機会になりました。

キックオフミーティング(1・2年)

日時:令和6年9月4日(水)

場所:本校各教室

今年度より1年生、2年生による異学年合同ゼミがスタートします。

初日である今日はキックオフミーティングとして、

①顔合わせ

②1年生の研究テーマの相談

③2年生の進捗状況の確認

が行われました。

2年生が1年生に課題研究の概要を丁寧に伝えていました。

1年生は3月まで「研究の手法を学ぶ」ことをテーマに活動していきます。

2年生は第一回目のポスター提出〆切が9月18日(水)となっています。

ポスター完成を目指して頑張ってください。

日本原子力文化財団主催 課題研究支援事業 見学会・交流会に参加しました

2024年8月7日~8日に実施された日本原子力文化財団主催課題研究支援事業見学会・交流会に2年生3名が参加しました。

本事業は北海道から福岡までの全国各地の高校生が参加をしています。1日目は中部電力浜岡原子力発電所を訪問し、原子力発電の仕組みやその安全を確保するための取り組みを見学しました。初めての原子力発電所の見学ということもあり、生徒たちは緊張した面持ちで説明に耳を傾けていました。写真は浜岡原子力館にある原子炉の模型を見学している様子です。

2日目は静岡市内に会場を移し、現在取り組んでいる研究に関する発表やグループに分かれてのディスカッションを行いました。原子力やエネルギーという共通の研究に取り組む者同士、積極的に意見交換を交わす姿が見られました。

2日間の活動を通じて、生徒たちは多くの刺激を受けたようです。11月には校内でのポスター発表会、12月には東京大学で行われる成果発表会が控えています。今回の経験が今後の研究に活きてくることを願うばかりです。

サイエンス特別講座『宇都宮大学 iP-U移動講座』 今年も開催

今年度も本校と宇都宮大学との共同企画「iP-U移動講座」を開催いたしました。

宇都宮大学の先生方による物理・生物・化学の実験講習会。各講座には、本校生だけでなく、県北地区の他校生も多数参加しました。

表 各講座一覧

【7月23日(火) 化学(工学系)】

・参加生徒

大田原高校22名、大田原女子高校3名、矢板東高校2名、さくら清修高校5名 計32名

・内容

カーボンナノドットという新・炭素材料をクエン酸と重曹などを用いて合成する実験を行いました。家庭でもできる実験ということでホットプレートや竹串など身近なものを用いました。指導後は自分たちで選んだ材料、考えた加熱時間で自由に作成し、新しい素材に出会い、世の中は化学で、物質でできているということを実感した生徒が多かったようです。

~生徒感想~

・失敗してしまった実験の原因を探ってみるのは面白いと思った。カーボンナノドットや蛍光色素についてもっと学びたいと思いました。

・私たちが食べている物質などでも、紫外線を当てれば光ったのでとてもビックリしました。

・一見光りそうにない物質も紫外線に当てたら光ったり、蛍光ペンが上に動いたりし、身近なものでこんな発見ができるのかととてもびっくりした。講座を受けてよかったと思った。

【7月24日(水) 物理】

・参加生徒

大田原高校 27名、大田原女子高校3名、那須拓陽高校6名、黒磯高校1名、矢板東高校2名

計37名

・内容

陶山史朗先生(宇都宮大学特任教授)による3Dに関する講義とアーク3D工作、山本裕紹先生による空中ディスプレイの講義とb-AIRR工作を実施しました。大学の先生方や大学院生のご指導をいただきながら自分自身で作製したアーク3Dや空中ディスプレイ装置を使って実際に映像を見た生徒からは感動の声が上がりました。

~生徒感想~

・光工学について理解を深め、今後の進路選択の鍵になった。

・講義の内容、とても楽しかったです。それから、先生方がとても優しく話しかけてくださったので楽しく活動出来ました。

・浮かび上がるディスプレイにとても感動した。(複数)

【7月24日(水) 生物】

・参加生徒

大田原高校11名、大田原女子高校6名、那須拓陽高校2名、矢板東高校1名、さくら清修高校2名

計22名

・内容

大腸菌のプラスミド(環状のDNA)を電気泳動により観察しました。その際、2種類の制限酵素で切断したプラスミドなども電気泳動し、泳動のしくみの他、制限酵素によって切断された部位を考察するなど、教科書よりも一歩進んだ実験考察を行いました。高校では普段扱わない実験であり、参加した生徒にとっては大変貴重な実験講座になりました。

~生徒感想~

・実際に結果が目で見て分かったのでとても面白く、仕組みについての説明も分かりやすかったです。

・DNAについて詳しく知る事が出来た。 ありがとうございました。

・実際に実験をすることで疑問が生まれ、理解出来ることが分かりました。貴重な体験ができてすごく楽しかったです。もっと生物がすきになりました。

【7月25日(木) 化学(農学系)】

・参加生徒

大田原高校19名、大田原女子高校5名、黒磯高校3名、矢板東高校2名 計29名

・内容

二瓶賢一 氏(宇都宮大学農学部応用生命化学科教授)による薬品を用いて果物などの「におい」を合成する化学実験講習でした。参加した生徒は、果物のにおいなどを合成できて面白かった、においも薬になるなどとても興味深かったと感想を話してくれました。

~生徒感想~

・想像以上に香りの魅力が大いに感じられた。非常に興味が引き立てられた。

・香りについて今まで興味がなかったが、この講座を通して香りについて興味を持った。

・構造が少し変わっただけで、香りが変わるのがおもしろいと思いました。

サイエンス特別講座『物理のつどい~超伝導~』 開催

本校では、各分野の専門家による講義や実験を通して、高校の学習では決して学ぶことができない科学に関する専門的内容を学ぶ「サイエンス特別講座」を開催しています。

今回、東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員 前田京剛 氏を講師として招聘し、超伝導に関する講義の第1回目を開催いたしました。

テーマ:超伝導とその周辺 第1回目 意外と身近な物性物理の世界 ―半導体から超伝導へ―

日 時:令和6年7月19日(金)14:00~16:00

講 師:前田京剛 氏(東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員)

会 場:本校会議室

参加者:高校生47名(大田原高校35名、大田原女子高校4名、那須拓陽高校6名、黒磯高校2名)、教員6名

計53名

物性物理についての説明の後、半導体の基礎知識、バイポーラー・トランジスタや集積回路などの説明、そして超伝導現象の説明とデモ実験。大いに興味を喚起させる2時間となりました。

本講座の第2回は、10月4日(金)に予定しています。

SSH 英語活用発表会(後半)(3年)

日時:令和6年7月11日(木)

場所:各教室

7月10日(水)に実施した英語活用発表会の続きを行いました。

発表の雰囲気に慣れたためか、笑顔でユーモアを交えて発表する生徒がいたり、質疑応答が生徒から活発に行われたりしていました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

3年生のSSH課題研究は、今後3年間のまとめに移ります。

受験勉強と並行しながら、最後まで納得のいく形で終えられるように頑張りましょう。

SSH 英語活用発表会(前半)(3年) 班別研究(2年) 那須野ヶ原深訪会事前説明会・AiGROW(1年)

日時:令和6年7月10日(水)

場所:本校各教室(全学年)

3年生は、英語活用発表会を行いました。

これまでの研究内容を英語でポスターにまとめ、英語で発表・質疑応答を行いました。

3年間の集大成となるイベントです。

どの班も、練習の成果を発揮して、順調に発表ができていました。

英語科の先生方からの質疑に苦戦する姿も見られましたが、知識を駆使し、臨機応変に対応していました。

とても貴重な経験となったと思います。本日の発表班の皆さん、お疲れ様でした。

残りの班は、明日木曜日に発表です。

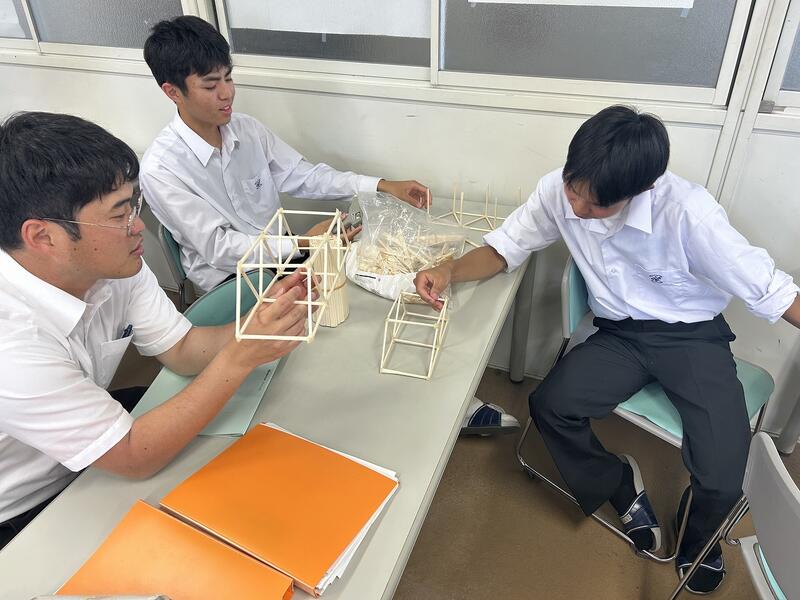

2年生は前回に引き続き、班別研究を行いました。

アンケートの作成、実験器具の準備、模型の作成等各班多様な活動を行っていました。

1年生は那須野ヶ原深訪会の事前説明、およびAIGROWを実施しました。

那須野ヶ原深訪会は今年度より始まる取り組みで、8月下旬に行われる予定です。

那須野ヶ原は酪農や農業が盛んであると共に、明治以降の開拓の歴史を残す地域です。

今後の課題研究におけるテーマ選択に向けた知見が得られるよう頑張って取り組みましょう。

SSH 課題研究グループ編制(1年)班別研究(2・3年)

日時:令和6年7月3日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2・3年)

1年生は課題研究を行う研究グループ編成をしました。

「大テーマ」×「研究分野」別の大グループに分かれ、自己紹介を行いました。

自己紹介の中では、研究を希望する「SDGs」を述べ、同じ希望の者同士でグループを組みました。

今後の課題研究では、今回編成したグループで共に研究を続けていくこととなります。班員全員で協同して取り組んでいきましょう。

2年生は班別研究を行いました。

購入を希望した物品が届き、その物品を使って実験に勤しむ班。アンケ―ト作成に勤しむ班など、多様な活動が見られました。

3年生も班別研究を引き続き行いました。

来週に迫った英語活用発表会に向け、発表練習に熱が入っていました。

「英語活用発表会」7月10日(水)、11日(木)に行われます。研究の集大成として、より良い発表となるよう頑張ってください。

SSH 1minプレゼン(1・2年)班別研究(3年)

日時:令和6年6月19日(水)

場所:本校各教室(1・2・3年)

1・2年生は「1minプレゼン」を行いました。

2年生は1年生に向けて、自らが取り組んでいる課題研究の内容について、各班1分の持ち時間で発表しました。

1分間という時間で研究内容を的確に伝えるために、発表内容を吟味したり身振り手振りを交えたり、各班多様な工夫をしていました。

1年生は、今後スタートする課題研究や合同ゼミ、大テーマ決定に向けての参考にするため、真剣に聞いていました。

3年生は前回に引き続き、英語活用発表会に向けて発表練習を行っていました。

英語活用発表会は7月10日、11日に行われます。

素晴らしい発表になることを期待しています。

SSH 社会問題啓発プログラム「選択制講義~エネルギー・環境・経済・教育~」(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年6月12日(水)

場所:本校各教室(1・2・3年)

1年生は「選択制講義~エネルギー・環境・経済・教育~」を聴講しました。

興味を持ったSDGsのゴールをもとに、講義を自ら選択しました。

エネルギー、環境、経済、教育に関する各種専門家である県職員の方々を講師としてお招きいたしました。

〇各講座一覧

1 分野:エネルギー テーマ:「栃木県の電気事業」

講師:栃木県企業局電気課管理担当者様

2 分野:環境 テーマ:「地球温暖化と気候変動」

講師:栃木県気候変動対策課気候変動適応担当者様

3 分野:経済 テーマ:「統計からみた栃木県の経済」

講師:栃木県統計課統計分析担当者様

4 分野:国際 テーマ:「とちぎ国際戦略について」

講師:栃木県国際経済課国際戦略推進担当者様

課題研究のテーマ設定に向けて、大変貴重なお話をいただきました。

2年生は前回に引き続き課題研究を行いました。

研究を進める様子や、来週に控えた「1minプレゼン」に向けて原稿を考えたり、発表練習をする姿が見られました。

3年生も課題研究の続きを行いました。

7月10日、11日に行われる「英語活用発表会」に向けて、ポスターを用いて発表練習をしていました。

研究の成果を英語で正確に伝えられるよう頑張りましょう!

R6 SSH第1回運営指導委員会が開催されました。

令和6年6月12日(水)14:30~16:00

大田原高校 会議室にて オンライン併用

運営指導員8名 JST 1名

県より1名 本校職員21名 計31名(うちオンライン2名)

日頃よりSSH事業において指導助言していただいている、SSH運営指導委員の先生方、県の指導主事の先生をお招きし、今年の事業計画についての会議が行われました。

Ⅱ期目スタートとなる今年度の事業計画に対しさまざまなご意見等をいただき、とても有意義で未来につながる会議となりました。お忙しい中ありがとうございました。

SSH 社会啓発プログラム「土や水の保全とSDGsとの関わり」(1年)課題研究(2年)課題研究スキルアップ講座 「英語プレゼン講座」(3年)

日時:令和6年6月5日(水)

場所:本校第一体育館(1年)本校各教室(2年)本校第二体育館(3年)

1年生は、宇都宮大学教授 大澤和敏 氏による講演会「土や水の保全とSDGsとの関わり」を受講しました。

SDGsの取り組みの中から、沖縄のサンゴ礁の保全や、農地における赤土流出の抑制対策に関する研究等についての講話をいただきました。

環境問題を科学的なアプローチで解決に導く方策などについて学ぶことができました。

2年生は課題研究の続きを行いました。

各班研究を進める様子や、6月19日(水)に実施される1minプレゼンに向けて話し合いを進める様子が見られました。

3年生はスキルアップ講座として、本校英語科、田野辺教諭による『英語プレゼン講座』を受講しました。

英語活用発表会に向け、英語を用いたプレゼンテーションに必要なスキルを身に着けることを目標に、発表練習を行いました。

7月の英語活用発表会に向けて、自信をもって発表に臨めるようがんばってください!

SSH 研究倫理教育講義(1年)統計学に関する講座(2年)課題研究(3年)

日時:令和6年5月29日(水)

場所:第2体育館(1年)第1体育館(2年)、本校各教室(3年)

1年生は、本校の加藤教諭による「研究倫理」に関する講話を聴きました。

研究を行う上で守るべきルールや、課題研究を進めていく上での留意点を学びました。

生徒たちのワークショップに熱心に取り組む姿が見られました。

2年生は、国際医療福祉大学医療福祉学部 准教授 江田哲也 氏による「統計学講座」を受講しました。

データ分析と集計時の留意点等のお話を聞き、統計学に関する理解を深めました。

講座の最後には生徒が積極的に質問する姿が見られました。

3年生は、英語活用発表会に向けた英訳の続きを行いました。

英語の先生に助言をいただきながら、進める姿が見られました。

英語版ポスターの提出締め切りが近づいています。

頑張りましょう!

SSH ロジカルシンキングスキルアップ(1年)・課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月22日(水)

場所:各教室

1年生は、国語科の勝城先生による、「ロジカルシンキングスキルアップその1」の活動を行いました。

Zoomを活用して1学年全クラスに配信し、「風が吹けば桶屋が儲かる」のことわざをもとにして、

論理的な思考力・表現力を養成するための講話が行われました。

2・3年生は課題研究を進めました。

2年生は先生方に助言をいただきながら、

研究を進める姿が見られました。

3年生は、ポスターの英訳の続きを行いました。

英語活用発表会に向けて頑張ってください!

情報教育(1年)スキルアップ講座・課題研究(2年)課題研究(3年)

日時:令和6年5月12日(日)1・2時間目

場所:本校各教室

1年生は情報教育を実施しました。

情報・SSH委員が中心になり、Teamsの使い方や、ビデオ会議の方法など、ギガPCの活用方法を学びました。

ギガPCを存分に活用していきましょう!

2年生はスキルアップ講座を1時間目に実施しました。

本校各教科の教諭が講座を実施し、生徒はデータ収集・解析の方法や実験器具等の使い方などを学びました。

〇各講座一覧

1 「 ダメなアンケートの作り方…?Microsoft formsを用いた調査方法(実践)」 佐藤教諭 勝城教諭 倉島教諭

2 「Reading Like a Historian ~歴史資料との向き合い方を学ぶ~」 藤田教諭

3 「Excelで様々なグラフを作ろう!」 千葉教諭

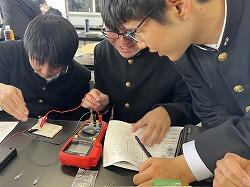

4 「見えないものを"みる"~放射線測定器の使い方~」 加藤教諭

5 「化学実験室でできること~電池の作成、ガスの燃焼、水質検査~」 中谷教諭

6 「2Dから3Dへ~3Dプリンターの使い方~ 」 瀬尾教諭(3年生が担当)

7 「より詳細な分析を目指して ~イージーセンス・データロガーの使い方~」 藤原教諭(3年生が担当)

講座の中には、3年生が昨年度の経験をもとに2年生に教えている姿が見られました。

課題研究では器具の作成や、調査・実験に挑む姿が見られました。

学んだスキルを存分に活用して、課題研究を質の高いものにしていきましょう!

3年生は、英語活用発表会に向けた英訳の続きを行いました。

英語活用発表会まで、2か月を切りました。

3年生のみなさん、頑張ってください!

AiGROW(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月8日(水)

場所:各教室

1年生はAiGROWに取り組みました。

AiGROWとは思考・判断・表現力や主体性など、コンピテンシー(行動特性)を評価するツールです。

これからの課題研究を通して、大きく成長することを期待しています!

2・3年生は、課題研究の続きを行いました。

2年生はこれからの年間活動計画を作成し、研究内容について先生の指導のもと進める様子が見られました。

3年生はポスター英訳の続きを行いました。

班によって進度はさまざまですが、翻訳サイトを活用したり、英語の先生に助言をいただきながら、進める姿が見られました。

もうすぐ85km強歩や中間テストです。

85km強歩もテストも課題研究も何事も全力で頑張りましょう!

課題研究(2・3年)

日時:令和6年5月1日(水)6時間目

場所:各教室(2・3年)

2年生・3年生は前回に続き、課題研究を行いました。

2年生は年間の研究計画の立案や、必要物品申請書の作成を行いました。

積極的に話し合いに参加する姿が見受けられ、課題研究に対する熱意を感じました。

3年生は英語での発表に向けて、2年生の時に発表した原稿やポスターを英語に書き換える姿が見られました。

紙に書いたり、ギガPCやスマホを活用したり、様々な手段を用いて英訳に挑戦していました。

日本語だったポスターが、少しずつ英語に変わっていく様子に、生徒たちの成長が感じられます。

みなさん頑張ってください!

課題研究講演会(2年)

日時:令和6年4月25日(水)

場所:本校第1体育館(2年)

国際医療福祉大学教授の山本康弘先生をお招きし、2年生を対象に課題研究講演会を実施しました。

これからの課題研究に向けて、「研究とは」「アンケート調査とは」など、具体的な実施方法を教えていただきました。

生徒たちは山本先生のお話を真剣に聞き、集中している姿が見られました。また、熱心に質問する姿も見られました。

講演で学んだことを活かして課題研究に取り組んでいってもらいたいと思います。

山本先生、ありがとうございました。

課題研究ガイダンスⅠ(1年)課題研究(2・3年)

日時:令和6年4月24日(水)

場所:本校第1体育館(1年)、本校各教室(2・3年)

1年生は、課題研究ガイダンスⅠを行いました。

本校の藤原教諭により課題研究の意義やこれからのスケジュール、本校の課題研究の特徴の説明がありました。

1年生は熱心に話を聞き、課題研究を行う具体的なイメージを固めていました。

2年生はキックオフミーティングを行いました。

年間の活動計画や、これからの研究の進め方について指導教官と確認を行いました。

3年生は、課題研究の英訳に向けて、スマートフォンやGIGAタブレットPCを活用し、研究概要をまとめました。

概要のまとめが終わっている班は、英訳に進みました。

研究成果を正しく伝えられるように、これまでの英語の授業で学習したことを活かして頑張りましょう。

令和6年度 SSH課題研究ガイダンス(2・3年)

日時:令和5年4月17日(水)

場所:各教室(2年)、第2体育館(3年)

今年度第1回目のSSH課題研究がスタートしました。

2・3年生は課題研究ガイダンスが実施されました。

2年生は、これから行う課題研究について、詳細の説明を各教室でZoomで受けました。

これからの活動のスケジュールや具体的なイメージを固めていました。

今年度は後輩である一年生にアドバイスをしながら、自身の研究を深化させていくことになります。

また、スマホやGIGAタブレットを用いてAiGROWを実施し、自身の資質・能力やこれまでの活動の効果をテストしました。

3年生は、体育館にてガイダンスを受けました。

英語科の先生から、今後3年生が行う英語活用発表会(英語によるポスター発表)に向けた

英訳の方法についてアドバイスがありました。

英語活用発表会は7月10日(水)です。

両学年とも、昨年度とは活動内容が大きく変わるので、どの班もよりよい発表ができるよう頑張りましょう!

最近のSSCの活動 新1年生 よろしく!!

2024年4月12日17:00~

SSC(スーパーサイエンスクラブ)の活動を新1年生がみに来てくれました。テルミット反応、炎色反応、ドローン、宇宙エレベータなど見学しました。

ぜひ一緒に活動しましょう!!!

国際科学フォーラムでの研究発表

3月16日、横浜サイエンスフロンティア高校で行われた国際科学フォーラム(Forum for International Research in Science and Technology)に、本校から2つの班が参加し、ポスター形式で研究発表を行いました。このフォーラムの目的は以下の3点です。

① 研究発表を通して研究の成果を共有し、サイエンス教育の中核となる科学フォーラムの場を形成する。

② 海外の大学、国内の留学生などを招いた国際色豊かな研究発表会の中で英語での発表を行い、研究活動における英語コミュニケーション力の向上を図る。

③ 研究発表や意見交換を通して他校とのネットワークを広げ、研究レベルの向上を図る。

当日はマレーシアからの団体を含む51グループが、英語で研究発表を行いました。本校からは2つの班が以下のタイトルで発表しました。発表後、外国の方々から英語で質問があり、英語で対応するなど、国際色豊かなフォーラムとなりました。生徒にとって世界に目を向ける貴重な経験となりました。

「Electricity generation by Pachira」(2年生SSH 15班)

「Scientific Analysis of a Continuous 85-Kilometer Long-Distance Walk」(2年生SSH 45班)

祝 文部科学省 SSH指定校(Ⅱ期)採択

文部科学省より連絡があり、本校は来年度からスーパーサイエンスハイスクール指定校(第Ⅱ期・文理融合基礎枠)として採択されました。

指定期間:令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間

研究開発課題「グローカルな視点と総合知の活用により創造性を育む文理融合型課題研究の開発」

Ⅰ期の取組をさらに発展させて、各種事業を実施していきます。

詳細は下記URLよりご参照ください。

「令和6年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校の内定等について」(文部科学省ホームページ)

復興農学会 第3回研究会 高校生ポスターセッション参加

令和6年3月16日(土)に開催された「復興農学会 第3回研究会」高校生ポスターセッションに、本校生11名が参加しました。専門家を前に精一杯発表し、質問にも答えていました。

【発表タイトル】

ポスター1:「飯舘村をフィールドとした実地研修の実践」

ポスター2:「高校生が考える実地研修における交流事業の可能性について」

また、専門家の発表やシンポジウムでは、専門家に混ざって高校生が積極的に質問して理解を深めていました。

学会関係者の皆様をはじめ、大学や専門機関の方々のご協力のおかげで高校生では体験できない貴重な経験をすることができました。

SSH 課題研究計画書審査会

日時:令和6年3月12日(火)

場所:本校各教室

対象:1学年

課題研究計画書審査会を行いました。

先月実施した宇都宮大学・国際医療福祉大学の大学生によるプレ審査会を経て、

改善した計画書をもとに、全ての班が宇大・国福大の先生方で構成された

審査員の方々の前で発表を行いました。

9か所の教室に分かれ、それぞれが発表を行いました。

審査員による助言や質問などをいただき、生徒が深く考える場面が見られました。

審査員の先生方ありがとうございました。

また、この日のために準備をした1年生の皆さん、お疲れさまでした。

サイエンス特別講座『物理プレチャレンジin大田原(物理実験講習会)2024』 盛大に開催

栃木県各地の物理好き高校生が本校に集い、東京大学大学院の長谷川修司教授を講師としてお招きして物理の実験講習会を開催しました。開催内容は下記の通りとなります。

主 催:栃木県立大田原高等学校、共 催:日本物理オリンピック委員会

テーマ:「ブレッドボードを用いた回路の実験」

実施日:令和6年3月3日(日)

講 師:長谷川修司 氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)

会 場:本校物理実験室

参加者:本校生12名及び他校生19名 生徒計31名(男子23名、女子8名)

教員7名

参加校:※順不同、略称

本校、黒磯、矢板東、今市工業、真岡女子、足利

内 容:

講師の長谷川先生より物理チャレンジに関する説明をいただいた後、LEDの電流‐電圧特性やLEDを用いた回折格子の実験などを受講しました。グラフ作成上の留意点、誤差の考察の仕方など詳しくご講義いただきました。

SSH 課題研究(1年)

日時:令和6年2月27日(火)

場所:本校各教室

前回の課題研究プレ審査会での大学生による助言を受け、

各班が発表で使用した「様式3」の修正を行いました。

次回はいよいよ大学の先生方の前で行う

課題研究審査会です。

どの班も、自分たちの考えてきたことがしっかり伝わるよう、

準備を頑張ってください!

SSH 成果発表会

日時:令和6年2月22日(木)

場所:那須野が原ハーモニーホール

SSH成果発表会を実施しました。

1・2学年の生徒は、近隣の那須野が原ハーモニーホール(大ホール)へ現地集合し、

11月の中間発表会で代表となった2学年6班の発表、およびSSC・栃木高校・福島県立安積高校の発表を聞きました。

本校情報・SSH委員の司会進行のもと開会式が行われ、

学校長および栃木県教育委員会上野指導主事よりご挨拶をいただきました。

順に、代表の6班の発表が行われました。

14班 ケナフによるCO2削減効果

15班 観葉植物で発電する

32班 遊びを物理学的に攻略してみた~ヒット・ペット編~

33班 高齢者の熱中症予防の啓発

34班 最高の信号機を作る

49班 ブランド米による経済効果

それぞれの発表ごとに行われた質疑応答では、たくさんの質問が出て、

時間内に終わらないほど活発な時間となりました。

他校生からの質問もあり、貴重な交流の場となりました。

続いて、本校SSC(スーパーサイエンスクラブ)、栃木高校、安積高校による発表が行われました。

SSC 飯舘村実地研修実地報告

栃木高校 nに着目した正m/n角形の面積

福島県立安積高校 除去土壌再生利用と福島復興

安積高校の発表中に、東京大学の溝口勝先生より、

除去土壌に対する大高生に向けた強いメッセージをいただき、

一人一人が自分事として考える大事な時間となりました。

表彰式では、審査委員長の大金先生より結果発表が行われ、

学校長より賞状が授与されました。

最優秀賞:34班 最高の信号機を作る

優秀賞: 14班 ケナフによるCO2削減効果

優秀賞: 32班 遊びを物理学的に攻略してみた~ヒット・ペット編~

国際医療福祉大学の山本康弘先生より講評をいただきました。

発表者の皆さん、お疲れさまでした。

また、本日の開催にあたり、外部からお越しいただいた来賓の皆様を始め、

多数の関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

課題研究プレ審査会(1年)

日時:令和6年2月19日(火)

場所:本校各教室

1年生は「課題研究プレ審査会」を行いました。

県内の宇都宮大学と国際医療福祉大学の学生の方に来校いただき、

生徒たちの課題研究内容について助言をいただきました。

生徒は各教室に2、3班ずつ分かれ、

先日完成させた「様式3」の原稿をもとに、

自分たちの研究内容について発表し、ディスカッションを行いました。

各班活発なディスカッションが行われ、疑問点などについて質問する様子が見られました。

また、学生の方からは、研究する上での具体的な手法に関する質問や、

「どこに目標・ゴールを置いて研究するか」といった、研究する上でのポイントなど、

専門的な視点からアドバイスをいただき、大きな刺激を受けることができました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会 ポスター発表参加

令和6年2月3日(土)、福島県立安積高等学校で開催された「令和5年度安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」に、本校2学年課題研究班とSSC自然科学班1年生がポスター発表に参加しました。

発表後の質疑応答では、他校生と研究内容についてディスカッションをするなど貴重な経験をすることができました。

本校発表テーマ

『最高の信号機を作る』、『飯舘村の今2023』

公開授業のお知らせ

この度は、多くの参加のお申し込みを頂きありがとうございます。下記の通り実施いたしますのでよろしくお願いいたします。

10月24日(金)実施の授業公開の時間割最新版はこちら

駐車場は

1,2年生保護者等様は、旧大田原土木事務所跡地です。こちらで場所をご確認ください。

3年生保護者等様、学校関係者様は、本校敷地内駐車場になります。正門より入っていただき校内の案内に従ってください。

保護者の皆様の受付は生徒昇降口、学校関係者の受付は正面玄関となります。

スリッパをご持参くださいますようお願いいたします。お気を付けてお越しください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |