文字

背景

行間

SSH日誌

SDGsの講話が行われました(1年生)

本日7限SS探求の時間に、1年生を対象としてSDGsについて講話がありました。本校教諭の杉森先生より2013年に起きたバングラディッシュでのビル崩落事故を例に「SDGsとは」「17の目標について」「日本が未達成な目標」について考えました。

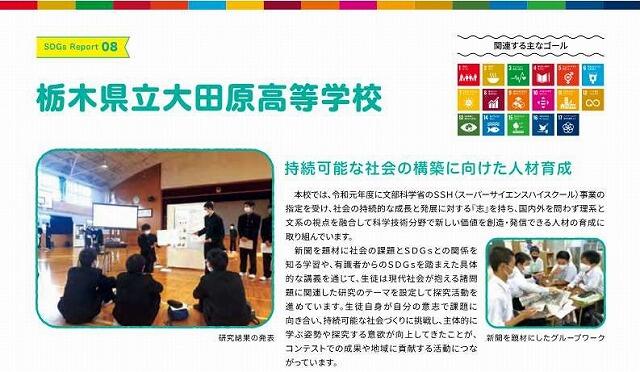

県SDGs普及啓発資料「とちぎ×SDGs」に本校の活動が掲載されました

栃木県総合政策部該当HP ↓

栃木県/普及啓発資料「とちぎ×SDGs~未来のためにできること~」の作成について (tochigi.lg.jp)

SS探究Ⅱ「課題研究ガイダンスⅡ・課題研究講演会」

実施日:令和4年4月26日(火)7時間目

講 師:山本康弘教授(国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科学科長)

藤原和人 教諭(本校SSH部評価係)

内 容:

藤原教諭によるSS探究Ⅱの年間スケジュール等について説明を受けた後、山本教授によ「課題研究講演会」を実施しました。課題研究活動の進め方やデータ収集・分析の方法等についてご教授いただきました。今後、素晴らしい研究活動となることを期待しています。

なお、全グループがポスター発表を行う『中間発表会』は令和4年11月8日(火)実施予定です。また、代表グループによる口頭発表の『成果発表会』は令和5年2月22日(水)を予定しています。

SS探究Ⅲ「課題研究ガイダンスⅢ」

実施日:令和4年4月26日(火)7時間目

講 師:加藤信行 教諭(本校SSH副部長)

内 容:SS探究Ⅲに関するガイダンスを実施しました。課題研究の最終学年では、昨年度作成したポスターの英語翻訳や英語での発表などの活動があります。『英語活用発表会』は令和4年7月12日(火)を予定しています。

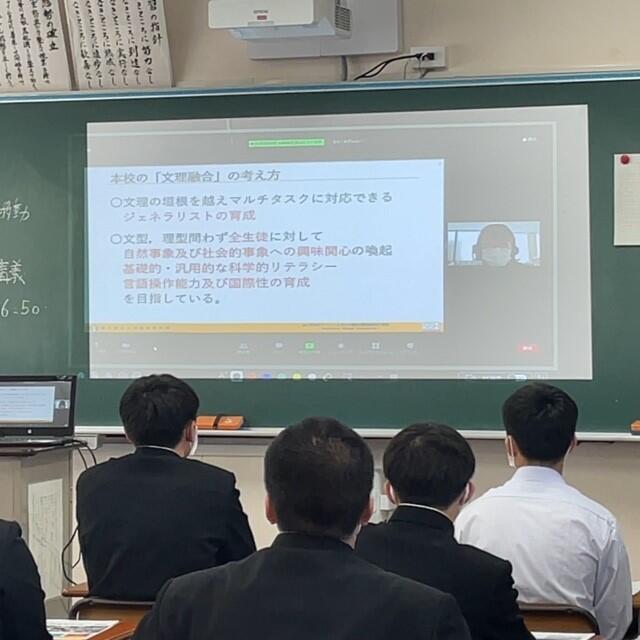

1学年初期指導

場所:本校1学年教室(Zoom配信)

対象:1学年

新入生に向けて、SSHの概要説明を行いました。

興味をもって真剣に聞いている様子が見られました。

ガイダンスの後、本校の施設見学を行いました。生徒は、SSH室を見学し、物品借用の方法などを係から説明を受けました。

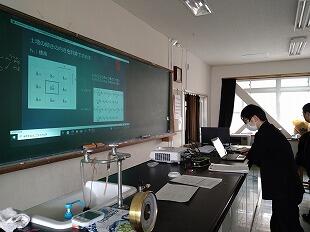

教員のICT研修

場所:会議室

本校のSSH事業のひとつ「ICT活用プログラム」の実践のため、教員向けのICT活用のための教員研修を定期的に行っていきます。本日は第1回目でOS等の初期知識について本校教員の情報エキスパートが担当しました。生徒の課題研究や授業の指導のため教員も今後も頑張っていきます。

ysfFIRST題研究発表会に参加して

ysfFIRST 横浜サイエンスフロンティア高校研究発表会

令和4年3月23日(水)12:45~15:45

会場:オンライン

発表者:課題研究15班(2年生) 見学者:SSC自然科学班2年生4名 職員2名

発表テーマ「那須野ヶ原の地形の成り立ち」

発表は後半の時間に2回行われ、大学の先生や横浜在住の高校生の質疑に果敢に答えました。また、見学の生徒にとっても他校の研究を見られる貴重な経験となりました。

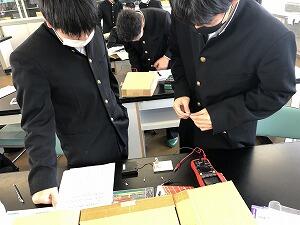

令和3年度 物理プレチャレンジ(物理実験講習会)

実施日 令和4年3月19日 8:30~12:00

会 場 本校物理実験室

対 象 希望者20名

長谷川修司氏(東京大学大学院理学系研究科 教授)による物理の実験講習会を受講しました。

物理チャレンジの概要や実験レポートの書き方、誤差の考え方などについて講義をいただきました。その後、「ブレッドボードを用いた回路の実験」をテーマに、回路を各自製作し、LEDに関する実験を行いました。実験技術やグラフの書き方など直に指導をいただくことができました。

本校生は毎年、物理チャレンジに20名以上参加しております。(2005年から2020年までの応募者数で栃木県全体では全国第10位)

4月から募集を行いますので、多くの参加を待っています。

SSH課題研究計画書審査会

計画書プレ審査会

今年度は、感染対策としてZoomのブレイクアウトルームを利用し、パワーポイントの画面を共有して発表しました。生徒たちにとっては、このような形で実施する初の機会でしたが、試行錯誤しながら自分たちの班の研究テーマについてプレゼンテーションを行っていました。助言をしてくださった学生の皆さん、ありがとうございました。

事務室からのお知らせ

令和7年度諸会費の減免について、添付ファイルのとおり御案内いたします。

申請される場合には、添付ファイルの減免申請書を御利用いただくか、事務室まで用紙を取りに来てください。

【悩み相談窓口】

悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに、周りの誰かに悩みを話してみましょう。必ずあなたの味方はいます!周りの人に相談しづらいときは、いろいろな相談窓口があるので、勇気を持って利用してみましょう。

〇こちらをクリックしてください。→ ~不安や悩みを話してみよう~文部科学大臣より.pdf

〇相談窓口PR動画「君は君のままでいい」→https://youtu.be/CiZTk8vB26I

〇子供の SOS ダイヤル等の相談窓口→https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

【教職員等による体罰・性暴力等に関する相談窓口について】

教職員等による体罰・性暴力等 相談窓口.pdf

【教職員と児童生徒間におけるSNS等の使用について】

このたび、創立120周年を記念した紫塚同窓会会員名簿が完成しました。お申し込みをいただいた同窓生には、業者より直接送付されます。公告を掲載していただいた皆様、賛助金をお寄せいただいた方々、また、名簿をお申し込みいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

なお、この会員名簿は個人情報保護の観点から、営利目的に使用すること、会員以外への名簿の貸与・転売を固く禁止いたします。

Jアラート発令時の対応について

こちらの文書をご確認ください。

→弾道ミサイルの発射への対応について.pdf

ご不明の点につきましては、教頭鈴木までご連絡ください。

那須雪崩事故の献花台は、本校に設置されています。

1.場 所

栃木県立大田原高等学校

正面玄関内

2.時間

(平日)9:00~16:30

3.その他

・お供えいただくのは供花のみです。飲食物はお控えください。

・お焼香は出来ません。

・平日は事務室で声をかけてください。

・休日は設置しておりません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |