文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~ヤマユリ

休みの日は、両生類の調査などで野外に出ることが多いですが、最近、自生している「ヤマユリ」が見事に大輪の花を咲かせています。「ヤマユリ」を見かける場所は、北向きの山の斜面が多いです。

地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

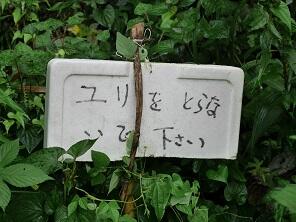

山の斜面には、こんな立て札がありました。

幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。

ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。

佐高ミュージアム㉛

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

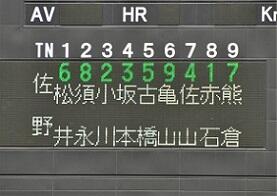

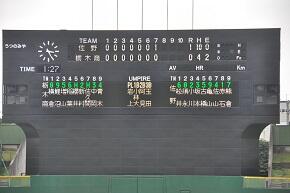

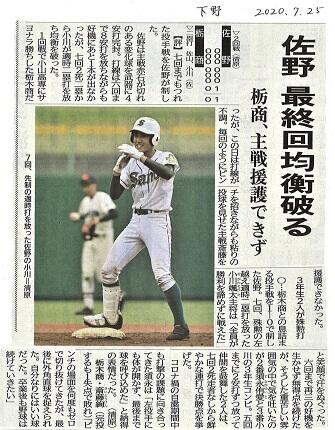

高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)

本日、13:40頃から、清原球場の第3試合として、栃木商業高との2回戦を戦いました。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

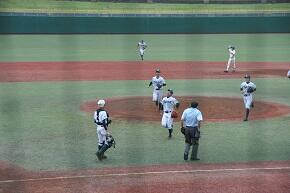

いよいよ試合が始まりました。

ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。

また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。

投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。

しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。

須永君(8)がヒットで出塁。

打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。

最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。

その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!

次の試合(8月2日)も応援します!

休日の部活動

今日は、13:30から野球部の試合があるので、午前中に学校に立ち寄ったところ、多くの部が活動していました。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

②ラグビー部

→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。

③中学野球部

→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。

④バレー部

→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部

→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。

⑥吹奏楽部

→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。

高校生の指導は、非常に的確で感心しました。

<音楽室>打楽器のパートです。

<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。

<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。

PTA本部役員会が開かれました

本日、本校の選択3教室で「PTA本部役員会」が、以下の日程で開催されました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。

よみうりタイムスに記事掲載

学校紹介動画撮影②

今日も、学校公開用の動画撮影が行われました。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

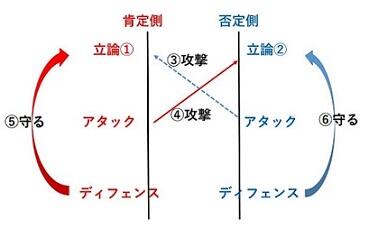

ディベートは、立論(Constructive speech)から始まり、第一反駁(Attack speech)、第二反駁(Defence speech)と続きます。

授業での発言の順番は、下の図のように、肯定側の立論①→否定側の立論②→否定側のアタック③→肯定側のアタック④→肯定側のディフェンス⑤→否定側のディフェンス、となっています。

最後に、ジャッジが肯定側、否定側どちらが優勢だったか(勝ったか)を決めます。

①肯定側の立論

②否定側の立論

③否定側のアタック

④肯定側のアタック

⑤肯定側のディフェンス

⑥否定側のディフェンス

*この試合は、高木先生のジャッジにより、否定側の勝ちでした。

理由は、スピーチが堂々としていたから、でした。やはり、自信を持つことが必要ですね。

5限目:高校2年1,2組「英語表現Ⅱ」(大嶋先生)の授業です。

こちらも、期せずして「英語ディベート」でした。それでは、中学生と高校生のディベートはどこが違うのでしょうか?

簡単に言うと、お題が高度になってきます。

今回のお題は、

「Pandemic lockdown should be legal」

(パンデミック時のロックダウンを法律化すべきだ。)

*中学校で英語ディベートをやっている学校は、県内ではまずありませんが、さらに、高校につながっていて、内容が発展していくところが、本校の中高一貫教育の大きなメリットだと思います。

学校紹介動画撮影

今日は、9月6日に合わせて「Web学校公開」用の動画撮影が行われました。

中学の授業と部活動を中心に、一日がかりで業者が撮影しました。私も動画撮影に同行し、授業見学させてもらいました。9月6日公開の動画を見ればわかることではありますが、それまで待てない皆様には、附属中ではどんな授業が行われているのか、簡単に紹介します。

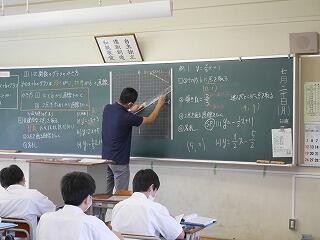

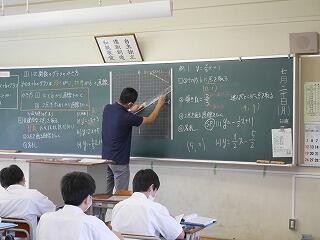

1限目:中学2年2組「数学」(柾木先生)

中学の授業と部活動を中心に、一日がかりで業者が撮影しました。私も動画撮影に同行し、授業見学させてもらいました。9月6日公開の動画を見ればわかることではありますが、それまで待てない皆様には、附属中ではどんな授業が行われているのか、簡単に紹介します。

1限目:中学2年2組「数学」(柾木先生)

今日の「学習のめあて」は、「一次関数y=aX+bのグラフを書くことができる」でした。その方法は、①aとbを使って直線を引く。②2点を求めて直線を引く。この2つがあります。それらを使ってグラフを書く練習をしました。基本問題で慣れたところで、スペシャル問題が出されました。スペシャル問題は、①と②の方法を組み合わせて考える問題です。生徒同士で教え合ったりすることで、理解を深めていました。生徒からは、「スペシャル問題(発展問題)は難しかったですが、(生徒同士で)教わることでできるようになりました。」といった声が聞かれました。

2限目:1年3組「国語」(石塚先生)

授業の最初は、ペアワークで週末をどのように過ごしたか、お互いに発表し合いました。先生から指名された生徒がみんなの前で発表し、質問にも答えていました。これは、自分の考えなどを人に伝えるスキルを身につけるため、週の始めなどに定期的に取り組んでいるそうです。

次に、百人一首の練習(20枚のみ使用)がペアワークで行われ、対戦相手を変えて、何試合か行われました。これも冬の百人一首大会に向けて、全百種を覚えられるよう、少しずつ、定期的に練習を取り入れています。これは附属中ならではの活動ですね。

いよいよ今日の本題ですが、教科書の「さんちき」で、三吉の行動描写からどんな人物像がわかるか、教科書に付箋を貼っていく作業を行いました。次の授業で、この付箋を使って、班ごとにKJ法で、三吉の人物像をまとめていきます。さらに「ワールドカフェ」方式で、別の班から得た人物像を活用して、三吉のパーソナリティを分析します。1年生からかなり高度な活動をしていますね。

今日はいろいろな活動がありましたが、生徒たちは慣れたもので、楽しくスムーズに取りくんでいました。

3限目:1年3組「理科」(神戸先生)

今日の授業は、「酸素と二酸化炭素の発生とその性質を調べる」です。

班ごとに、酸素や二酸化炭素を発生させ、試験管に採取して、その性質を調べました。言われたことをただやるのではなく、実験器具をどのように使ったら目的が達成できるか等、各班で考えながら実験に取り組んでいました。(カメラが3台も入っていたので、生徒はだいぶ緊張しているようでした。)

4限目:2年2組「社会」(高野先生)

今日は歴史分野で、第4章近世、「天下太平の世の中」で、③各地を結ぶ陸の道、海の道、の単元でした。授業のめあては、「交通網の整備は、都市や産業の発達に、どのような影響を与えたのか」です。プリントと板書をうまく使って、わかりやすく説明していました。板書が非常に見やすく整理されていたのが印象的でした。

4限目:2年3組「英語」(栗原先生、高木先生)

お隣の2年3組では、英語の授業が行われてたので、ついでに見学させてもらいました。高木先生がTTで加わり、「思い出チャンツ」の真っ最中でした。チャンツとは、ラップみたいなものだそうで、テーマを決めてリズミカルに相手に話します。生徒に人気のある活動で、「○○チャンツ」のように使います。今日は、自分が8歳の時に何をしていたかを話す「思い出チャンツ」でした。最初は生徒同士のペアワークですが、指名されると高木先生とのチャンツです。8歳の時にバスケットボールをやっていたとのことから、バスケ部顧問の高木先生から鋭い突っ込みがありましたが、受けて立った生徒もりっぱでした。

6限目:3年3組「英語」(鴇田先生、アナ先生)

今日は、Let's talk !「自分にとって~なのは、どんなこと?」というアクティビティでした。It is ……(for )to ~. という構文を使って、……にinteresting やnecessary、important、impossible などを入れ、周囲のクラスメートにインタビューしていきます。それをもとに、文章を書いてみるアクティビティにつながります。教壇の上の画面に映し出されたストップウォッチを見ながら、時間を決めて活動していました。

6・7限目:1年1組「家庭科」(森戸先生)

この授業は、動画の撮影はありませんでしたが、パンケーキを焼く甘い香りに誘われてしまいました。今日は、中学1年生の最初の調理実習です。調理用具の準備や後片付け、ガス台などの器具の使い方などについて、基礎から学びました。若干、焦がし気味のパンケーキもありましたが、皆おいしそうに食べていました。

森戸先生によると、最近は、ガス台ではなく、IHヒーターの家庭が多く、ガスの火を弱くする経験があまりないそうです。でも、調理実習をやっていくうちに火の使い方もうまくなってきますので、心配はいりません。

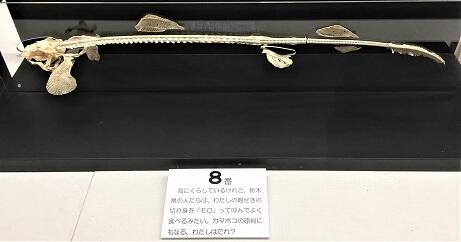

栃木県立博物館~特別展示「骨スペシャル」

今日は、栃木県立博物館の特別展示「骨スペシャル~わたしはだれでしょう?~」が昨日から始まっていたので見てきました。

展示の仕方がとても面白かったので紹介します。

展示されている標本は、すべて県立博物館所蔵のもので、特段珍しいものが陳列されているわけではないのですが、展示の仕方が秀逸だと思いました。企画・展示は、博物館の学芸部長で、私の盟友でもある林光武さんが行っています。

展示の仕方がとても面白かったので紹介します。

展示されている標本は、すべて県立博物館所蔵のもので、特段珍しいものが陳列されているわけではないのですが、展示の仕方が秀逸だと思いました。企画・展示は、博物館の学芸部長で、私の盟友でもある林光武さんが行っています。

展示のコンセプトは、とてもシンプルです。

「よく知っている動物でも、骨格標本になってしまうと、その正体を当てるのは難しいもの。そこで、いろいろな動物の骨格標本が、「わたしはだれでしょう?」とみなさんに問いかけます。骨をよく見て、ヒントを読んで、彼らの正体を見破ってください。」

会場に入ると、右手には骨格標本が並んでいます。

一番手前は、魚類です。「わたしはだれでしょう?」骨格標本が語り掛けます。

例えば、これはだれだかわかりますか?

「栃木県の川にもくらしているよ。尾ビレと尻ビレはつながっていて一枚のヒレになっているよ。かば焼きで有名な、体が細長い、わたしはだれ?」

「海にくらしているけれど、栃木県の人たちは、わたしの親せきの切り身を「モロ」って呼んでよく食べるみたい。カマボコの原料にもなる、わたしはだれ?」

会場の左手の壁面には、その答えが展示されています。

上の6番と8番の答えは

どうですか。当たってましたか?

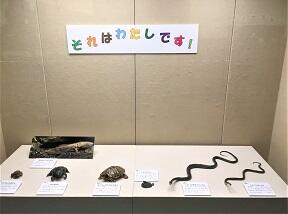

分類群ごとにクイズと答えが、標本で展示されています。

→両生類と爬虫類です。

→哺乳類です。

紹介はここまでにしておきましょう。博物館の収蔵庫で出番を待っていた骨格標本たちは、心なしか生き生きとしているように見えました。

なお、同時に、テーマ展「骨が語る動物の秘密」も開催されています。

9月22日までやってますので、ぜひ展示の妙を味わってみてください。

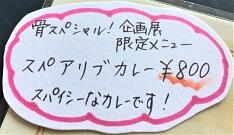

PS:博物館のレストランでは、毎回、企画展の展示に合わせた特別メニューが用意されています。今回は、テーマが「骨」なので、骨付きのスペアリブカレーでした。

ちょっと辛かったですが、おいしかったですよ。

佐高ミュージアム㉚

「佐高ミュージアム 研究室だより No.16~20」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

7

5

5

9

9